Сегодня у нас пойдет рассказ об очередном творении архитектора Льва Николаевича Кекушева. При движении по бывшей Лаврентьевской улице, неожиданно перед нами предстает среди унылых зданий начала XX века прелестный старый дом. Этот особняк выглядит беспомощной барышней далеких времен, потерявшейся на современной городской улице.

Не спешите к нему подойти, иначе он захватит вас какой-то необыкновенной аурой — особенно, если знать его историю.

Не спешите к нему подойти, иначе он захватит вас какой-то необыкновенной аурой — особенно, если знать его историю.

Этот дом – творение самого Льва Николаевича Кекушева, знаменитого автора московского модерна, редкий, возможно, единственный, пример деревянного модерна в Москве. Помимо того, что это самая респектабельная деревянная постройка архитектора, особняк отличается от других зданий ещё и прекрасно сохранившимися родными интерьерами. Мебель, камины, напольная плитка, деревянная лестница, оконные рамы, люстры — всё осталось с 1903 года почти без изменений.

Этот дом – творение самого Льва Николаевича Кекушева, знаменитого автора московского модерна, редкий, возможно, единственный, пример деревянного модерна в Москве. Помимо того, что это самая респектабельная деревянная постройка архитектора, особняк отличается от других зданий ещё и прекрасно сохранившимися родными интерьерами. Мебель, камины, напольная плитка, деревянная лестница, оконные рамы, люстры — всё осталось с 1903 года почти без изменений.

Каков же был фабрикант Носов, купец 1-й гильдии, потомственный почётный гражданин, владелец расположенной по соседству фабрики Промышленно-Торгового товарищества Носовых (Малая Семёновская, 5—7), славившейся качеством своей текстильной продукции: платками, пуховыми одеялами и сукном для обмундирования?

Каков же был фабрикант Носов, купец 1-й гильдии, потомственный почётный гражданин, владелец расположенной по соседству фабрики Промышленно-Торгового товарищества Носовых (Малая Семёновская, 5—7), славившейся качеством своей текстильной продукции: платками, пуховыми одеялами и сукном для обмундирования?

и почему он построил свой особняк именно здесь, посреди фабрик и заводов?

Сам Василий Дмитриевич жил здесь же, у фабрики. В 1872 году он купил участок на углу Лаврентьевской и Малой Семёновской улиц и построил собственный дом (это пока еще не тот самый Особняк Носова). Дом рядом с фабрикой — типичная история для начала и середины XIX века, но даже на рубеже XX века такое ещё бывало.

Купец Носов был женат на Клавдии Жучковой, и у них родилось 7 детей: 6 дочек и один сын. Жена Носова очень рано умерла, и все семейные дела и заботы о детях легли на плечи Василия Дмитриевича.

Жена Носова очень рано умерла, и все семейные дела и заботы о детях легли на плечи Василия Дмитриевича.

Большинство детей не обрадовали его своим выбором женихов или невест. Лишь только дочка Вера, на радость отцу, вышла замуж за купеческого сына Алексея Александровича Бахрушина, коллекционера и основателя театрального музея.

Дочь Екатерина вышла замуж за мелкопоместного дворянина Силина, отец не был в восторге.

Варвара влюбилась в князя Александра Енгалычева, отец только через полтора месяца рыданий и упрашиваний своей дочери дал ей благословение.

Купец Носов следовал патриархальным и консервативным купеческим традициям и считал, что его дети должны создавать семьи тоже только с купеческими детьми, из своего сословия. Дворяне, как родственники фабрикантов, в его среде не ценились.

Сын Василий, вроде бы, выбрал себе дочку Павла Михайловича Рябушинского, купца и текстильного фабриканта. Но и тут отец был недоволен. Рябушинские считались скандальной семьёй, например, отец невесты, купец-старообрядец Павел Михайлович, развёлся со своей первой женой, и в 50 лет украл 18-летнюю невесту младшего брата, женившись на ней.

После свадьбы сына Василия на Евфимии Рябушинской Носов отдал старый особняк молодой семье, а для себя построил вот этот деревянный дворец.

Любящий все новое В.Д. Носов задумал свой новый дом со всеми достижениями комфорта того времени: водяным отоплением, горячей и холодной водой.

Первый проект был в стиле фахверк, дом предполагался каменным. Носову этот проект не очень понравился, он попросил его переделать, к тому же дом надо было построить как можно быстрее, и в дереве – для того, чтобы в нем был более здоровый воздух, лучше сохранялось тепло. Второй проект тоже не устроил заказчика, и только третий был реализован.

Дом построили в 1903 году за 10 месяцев.

Дом построили в 1903 году за 10 месяцев. …и самым интересным в жизни Носовых (и не совсем привычным для нас нынешних) является то, что своим благоденствием они обязаны своему труду и своей вере. Дело в том, что они, как и многие московские купцы и промышленники, были староверами. Это нам теперь кажется: раз старовер, старообрядец — значит, угрюмый консерватор в смазных сапогах и длиннющей поддёвке, с косматой, как у лешего, бородой. На самом деле старообрядцы потому и откололись от православной церкви, что не хотели над собой признавать диктат феодального государства, не желали зависеть от царских да боярских милостей, а хотели быть «кузнецами своего счастья». Историки называют их русскими протестантами, которые в честном труде и в честном бизнесе видели начала богоугодные и высоконравственные.

…и самым интересным в жизни Носовых (и не совсем привычным для нас нынешних) является то, что своим благоденствием они обязаны своему труду и своей вере. Дело в том, что они, как и многие московские купцы и промышленники, были староверами. Это нам теперь кажется: раз старовер, старообрядец — значит, угрюмый консерватор в смазных сапогах и длиннющей поддёвке, с косматой, как у лешего, бородой. На самом деле старообрядцы потому и откололись от православной церкви, что не хотели над собой признавать диктат феодального государства, не желали зависеть от царских да боярских милостей, а хотели быть «кузнецами своего счастья». Историки называют их русскими протестантами, которые в честном труде и в честном бизнесе видели начала богоугодные и высоконравственные.

И именно староверы-миллионщики оказались открытыми новым веяниям не только в экономике и политике, но и в культуре, и в быту. Да, вот взять хотя бы этот дом.

Василий Носов поставил перед модным тогда архитектором Львом Кекушевым задачу: создать среду обитания комфортабельную и уютную, равно удобную и для работы и для отдыха в семейном кругу (старообрядцы очень чтили семейные узы, а богатейшие их представители жили, можно сказать, настоящими кланами).

Василий Носов поставил перед модным тогда архитектором Львом Кекушевым задачу: создать среду обитания комфортабельную и уютную, равно удобную и для работы и для отдыха в семейном кругу (старообрядцы очень чтили семейные узы, а богатейшие их представители жили, можно сказать, настоящими кланами).

То есть требовался максимум удобств при минимуме излишеств.

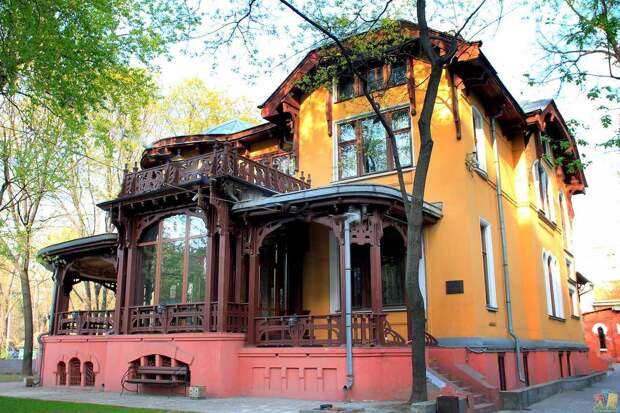

Считается, что по стилю Особняк Носова напоминает швейцарское шале, что это ранний франко-бельгийский модерн с применением декоративных приемов Ар Нуво в деревянном сооружении, но гораздо менее нарядный и пышный.

Считается, что по стилю Особняк Носова напоминает швейцарское шале, что это ранний франко-бельгийский модерн с применением декоративных приемов Ар Нуво в деревянном сооружении, но гораздо менее нарядный и пышный. А еще по некоторым сведениям говорят, что прообраз особняка — деревянный американский коттедж — Кекушев нашел в журнале «Scientific American».

А еще по некоторым сведениям говорят, что прообраз особняка — деревянный американский коттедж — Кекушев нашел в журнале «Scientific American». А на наш отечественный взгляд – это дача (та самая русская dacha, что не переводится ни на один язык). С обширными террасами, балконами, разнообразными лестницами, окнами, фигурными козырьками, деревянными резными обрамлениями и прочими милыми сердцу атрибутами загородного быта, сохраняющего облик уютного домика с оранжереей во дворе.

А на наш отечественный взгляд – это дача (та самая русская dacha, что не переводится ни на один язык). С обширными террасами, балконами, разнообразными лестницами, окнами, фигурными козырьками, деревянными резными обрамлениями и прочими милыми сердцу атрибутами загородного быта, сохраняющего облик уютного домика с оранжереей во дворе.

Дом был разделен на две половины – мужскую и женскую. Внизу жил сам хозяин Василий Дмитриевич Носов и располагалась мужская прислуга, а наверху барышня и женская прислуга.

Дом был разделен на две половины – мужскую и женскую. Внизу жил сам хозяин Василий Дмитриевич Носов и располагалась мужская прислуга, а наверху барышня и женская прислуга.

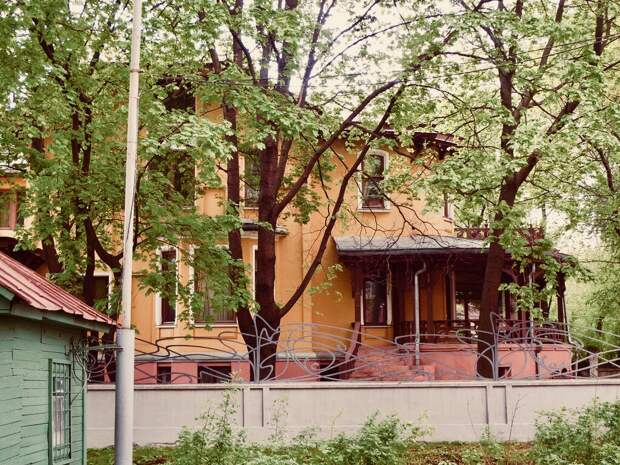

Входим на территорию особняка с Элетрозаводской улицы.

Ворота в стиле модерн новые, подлинная ограда была утрачена в советское время. Но они воспроизводят прежние мягкие естественные изгибы стиля модерн.

Ворота в стиле модерн новые, подлинная ограда была утрачена в советское время. Но они воспроизводят прежние мягкие естественные изгибы стиля модерн.

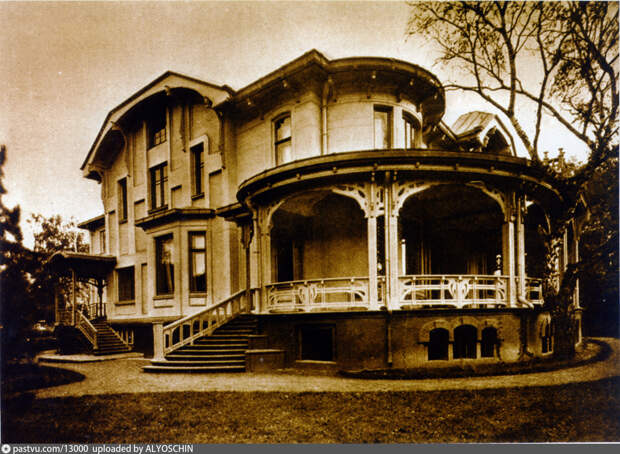

Фасад со стороны главного входа украшен открытой верандой с резным деревянным декором. Центральная секция веранды изначально не была застеклена. А вот как дом выглядел до революции.

Центральная секция веранды изначально не была застеклена. А вот как дом выглядел до революции. В советское время вся веранда целиком, да ещё и балкон сверху, были застеклены.

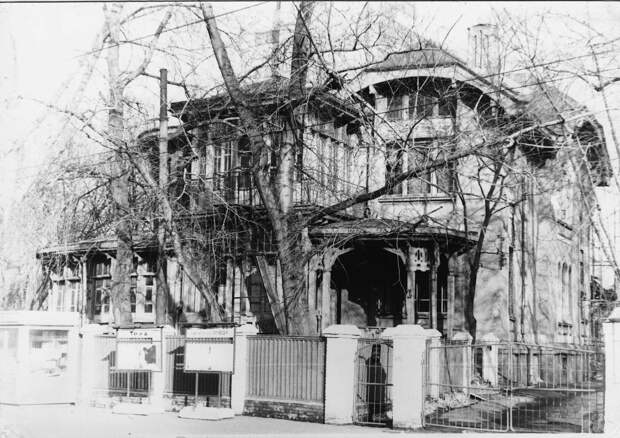

В советское время вся веранда целиком, да ещё и балкон сверху, были застеклены.

Фотографии 1980-х годов.

Фотографии 1980-х годов.

Кекушев проявил себя в этом особняке мастером работы над деревом. В его интерьерах преобладала отделка разными сортами дуба. Перед нами главный вход в особняк. Подобные массивные деревянные двери — частое явление в творчестве Льва Николаевича.

Перед нами главный вход в особняк. Подобные массивные деревянные двери — частое явление в творчестве Льва Николаевича.

Гости, посещавшие Носова, сами оставляли в прихожей верхнюю одежду, никаких швейцаров и камердинеров не было, хотя слуги в доме имелись.

Крючки в стиле модерн сохранились с 1903 года.

Крючки в стиле модерн сохранились с 1903 года. На бывшей кухне сохранилась напольная метлахская плитка немецкого производства, фирмы Villeroy & Boch.

На бывшей кухне сохранилась напольная метлахская плитка немецкого производства, фирмы Villeroy & Boch.

Василий Дмитриевич до 1912 года управлял фабрикой и работал в этом кабинете. После революции особняк и фабрики отняли, но первое время Носов состоял в комитете по созданию текстильных фабрик. Дожил он до 1920 года. Бывшая Носовская фабрика с тех пор называлась «Освобождённый труд».

Василий Дмитриевич до 1912 года управлял фабрикой и работал в этом кабинете. После революции особняк и фабрики отняли, но первое время Носов состоял в комитете по созданию текстильных фабрик. Дожил он до 1920 года. Бывшая Носовская фабрика с тех пор называлась «Освобождённый труд».

Большой зал — когда-то гостиная Носовых.

Здесь размещен оригинальный буфет-камин, украшенный керамическим декором и латунным экраном. Керамика камина-серванта также выполнена в Абрамцевской мастерской, возможно, при участии Врубеля.

Здесь размещен оригинальный буфет-камин, украшенный керамическим декором и латунным экраном. Керамика камина-серванта также выполнена в Абрамцевской мастерской, возможно, при участии Врубеля.

Люстра в гостиной тоже подлинная, как и почти все светильники в доме.

Люстра в гостиной тоже подлинная, как и почти все светильники в доме.

Василий Дмитриевич почти никогда не устраивал пышных званных вечеров, зато на святках, на масленице, и в семейные табельные дни у него обязательно бывали семейные обеды. Присутствовали на них все дочери с мужьями, сын с женою и внуки с внучками, вышедшими из младенческого возраста.

На святки сооружалась огромная елка и накупалась масса сладостей и подарков для всего молодого поколения. Представим себе, как она величественно смотрелась в просторных помещениях первого этажа. Малая гостиная

Малая гостиная

Масленичная трапеза могла длиться часами, блины подавались на всякие вкусы: и тонкие, и пышные, и с ветчиной, и со снетками, и с яйцами. Лососина как-то особенно промораживалась, и изготовлялось «носовское» фирменное блюдо — маринованные рыбьи хрящи и еще какие-то своеобразные яства.

На столе рядом с водкой стояла обязательная старка и красное вино принятой главой семейства марки. Чай подавался уже не в официальной столовой, а на втором этаже. Самовары были красной меди, именные и должны были сменяться молниеносно. Во время чаепития царили полная непринужденность и веселье.

Самовары были красной меди, именные и должны были сменяться молниеносно. Во время чаепития царили полная непринужденность и веселье. Сегодня в большом зале периодически проходят музыкальные и литературные вечера.

Сегодня в большом зале периодически проходят музыкальные и литературные вечера.

Из гостиной открывается чудный вид на террасу, наводящую на мысль о беззаботных парижских кафе, где так и тянет взгрустнуть на свежем воздухе о романтических свиданиях давно ушедших дней… Правда, вид на улицу, конечно, недостаточно впечатляет — раньше взгляд очаровывали красивейший сад, речка вдалеке, заливной луг…

Правда, вид на улицу, конечно, недостаточно впечатляет — раньше взгляд очаровывали красивейший сад, речка вдалеке, заливной луг…

Потолок лестничного холла с сиренами и Змеем-Горынычем. Окна во всех «кекушевских» постройках всегда разные. Большие арочные окна выдержаны в едином с домом стиле – модерн. И впускают много света.

Окна во всех «кекушевских» постройках всегда разные. Большие арочные окна выдержаны в едином с домом стиле – модерн. И впускают много света.

Все оконные рамы подлинные. Несмотря на то, что это 1903 год, расстекловка выглядит очень современно. Некоторые окна больше похожи на окна советских панельных домов, чем на дореволюционные.

Все оконные рамы подлинные. Несмотря на то, что это 1903 год, расстекловка выглядит очень современно. Некоторые окна больше похожи на окна советских панельных домов, чем на дореволюционные. Второй этаж — это женская половина дома. Помимо женской прислуги тут жила Августа — младшая дочь Василия Дмитриевича.

Второй этаж — это женская половина дома. Помимо женской прислуги тут жила Августа — младшая дочь Василия Дмитриевича. Поднявшись по лестнице «замка», мы попадаем как будто в декорацию к «Евгению Онегину» — тут все убранство выполнено в стиле дворянских усадеб.

Поднявшись по лестнице «замка», мы попадаем как будто в декорацию к «Евгению Онегину» — тут все убранство выполнено в стиле дворянских усадеб.

Комната с очередным Абрамцевским камином — кабинет Августы Носовой.

Комната с очередным Абрамцевским камином — кабинет Августы Носовой.

Также на 2-м этаже представлены картины: (справа) висит копия работы художника Константина Сомова «Портрет Е.П.Носовой», 1911 г, (оригинал хранится в Государственной Третьяковской галерее); слева — портрет Е.П.Носовой работы Александра Яковлевича Головина,1916 год (оригинал хранится в Государственном Историческом музее).

Также на 2-м этаже представлены картины: (справа) висит копия работы художника Константина Сомова «Портрет Е.П.Носовой», 1911 г, (оригинал хранится в Государственной Третьяковской галерее); слева — портрет Е.П.Носовой работы Александра Яковлевича Головина,1916 год (оригинал хранится в Государственном Историческом музее). С правой стороны дома располагался служебный корпус — каретный сарай с белокаменной отделкой.

С правой стороны дома располагался служебный корпус — каретный сарай с белокаменной отделкой. За домом проходит электрозаводская ветка, используемая по сей день. Редкий паровозик возит технику с завода и на завод от самого Черкизово! Возможно это самая длинная подобная ветка в Москве.

За домом проходит электрозаводская ветка, используемая по сей день. Редкий паровозик возит технику с завода и на завод от самого Черкизово! Возможно это самая длинная подобная ветка в Москве. За особняком Носова сохранилась деревянная будка стрелочника на железнодорожном переезде – никто не прилагал к этому специальных усилий, но этому сооружению уже больше века!

За особняком Носова сохранилась деревянная будка стрелочника на железнодорожном переезде – никто не прилагал к этому специальных усилий, но этому сооружению уже больше века!

Вокруг особняка Носова теперь сплошные заводы и фабрики. С одной стороны — бывшая Носовская фабрика, а напротив — Электрозавод. Но, в 1903 году такого не было.

Между особняком и фабрикой Носова умещался сад с гротом, фонтанами и оранжереями. Участок выходил прямо к речке Хапиловке, а на её другом берегу, на месте Электрозавода ещё оставался живописный луг. С балкона было видно Яузу, сквозь невысокие деревянные дома и сады напротив. Больше 10 лет Василий Дмитриевич наслаждался прекрасными видами, но в 1915 году бывшие луга выкупило товарищество «Проводник», резиновое производство которого эвакуировали из Риги, по случаю первой Мировой войны. По проекту Клейна и Евланова был построен огромный заводской комплекс.

Но уже через два года грянула революция, и Носова выселили из собственного дома. В советские годы в здании бывшего «Проводника» разместился Электроламповый завод, к нему в 1926 году провели уже упомянутую первую в Москве электрифицированную ветку железной дороги. Речку Хапиловку окончательно забрали в коллектор только в 1970-е годы, тогда же спустили и одноимённый с ней пруд.

В завершение полюбуемся ещё раз деревянной резьбой авторства Льва Кекушева.

Творческий пик архитектора пришёлся именно на 1900-е годы, на эпоху раннего модерна, а после 1910-го года архитектор почти ничего не строил. Его последнее здание расположено неподалёку от Особняка Носова, на Преображенке, — это старообрядческая Преображенская больница, возведённая в 1912 -1914 годах. Об этом памятнике зодчества начала ХХ века я, возможно, расскажу отдельно.

Творческий пик архитектора пришёлся именно на 1900-е годы, на эпоху раннего модерна, а после 1910-го года архитектор почти ничего не строил. Его последнее здание расположено неподалёку от Особняка Носова, на Преображенке, — это старообрядческая Преображенская больница, возведённая в 1912 -1914 годах. Об этом памятнике зодчества начала ХХ века я, возможно, расскажу отдельно.

В 1989 году особняк Носова был передан на баланс Государственной республиканской юношеской библиотеке, а с 1991 года начались полномасштабные работы по реставрации здания, которые успешно завершились в 2009 г. На сегодняшний день здание является филиалом Российской государственной библиотеки молодежи, в котором расположены Историко-культурный центр «Особняк купца В.Д. Носова», Центр русского модерна и Нотно-музыкальный отдел.

На сегодняшний день здание является филиалом Российской государственной библиотеки молодежи, в котором расположены Историко-культурный центр «Особняк купца В.Д. Носова», Центр русского модерна и Нотно-музыкальный отдел.

Свежие комментарии