А давайте познакомимся с тем, как ранее назывались некоторые улицы любимого города и почему.

Предыстория. Река Охта

Старинные, допетербургские топонимы исследованы недостаточно. Во всяком случае, по поводу большинства из них высказываются разные предположения. Может быть, поэтому так много легенд сопутствует этим исследованиям.

Старинные, допетербургские топонимы исследованы недостаточно. Во всяком случае, по поводу большинства из них высказываются разные предположения. Может быть, поэтому так много легенд сопутствует этим исследованиям.

Не мудрствуя лукаво, фольклор предлагает свои варианты.

Охта? Пожалуйста.

Во время осады Ниеншанца, рассказывает героическая легенда времен Северной войны, Петр I стоял на левом берегу Невы и грозил кулаком той, то есть противоположной стороне, которую долго не мог взять: «ОХ, ТА сторона!».

Живёт в Петербурге и другая легенда. Будто бы однажды царь на лодке перебрался на правый берег Невы, где поселились работные люди Партикулярной верфи, обслуживавшие пильные, гонтовые и другие заводы. Едва он вылез из лодки и вышел на одну из недавно появившихся здесь улиц, как провалился в грязь. Когда же вернулся во дворец и рассказывал своим приближенным о случившемся, то шутливо ворчал, скидывая промокшую одежду: «ОХ, ТА сторона!». С тех пор, мол, и стали называть эту городскую окраину Охтой.

Петербургские старожилы рассказывают и третью легенду. На Охте один из проспектов был выложен булыжником, да так, что лучше бы остался не мощеным. Весь он был в рытвинах, ухабах, яминах и колдобинах. Охта потому так и называется, что, пока проедешь по ней, не раз подпрыгнешь да воскликнешь: «Ох! Ты! ОХ! ТА!».

(Источник: Н.А. Синдаловский. Санкт-Петербург - история в преданиях и легендах).

Однако, это всё фольклор петровских времён.

Но территория Охты известна много ранее. Была она и финской, была и шведской, была и новгородской.

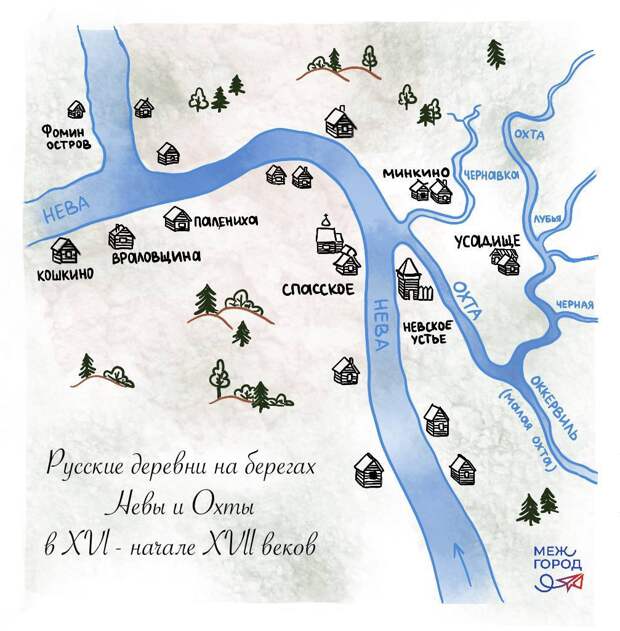

По сообщениям новгородских писцовых книг, в XVI веке на Охте стояла деревня Усадище. На её притоках - другие деревни.

Но происхождение названия реки считается всё-таки финским («закат», «запад» или «Медвежья речка»).

Ещё в школе у А.С. Пушкина мы читали строки:

Что ж мой Онегин?

Полусонный

В постелю с бала едет он:

А Петербург неугомонный

Уж барабаном пробужден.

Встает купец, идет разносчик,

На биржу тянется извозчик,

С кувшином охтенка спешит,

Под ней снег утренний хрустит.

Охтенкой называли тогда жительниц окраины - Охты, названной по протекающей там реке. Женщины занимались в основном молочным делом. Поэтому и первое утреннее молоко надо было быстро доставить заказчику или на продажу.

Охтенкой называли тогда жительниц окраины - Охты, названной по протекающей там реке. Женщины занимались в основном молочным делом. Поэтому и первое утреннее молоко надо было быстро доставить заказчику или на продажу.

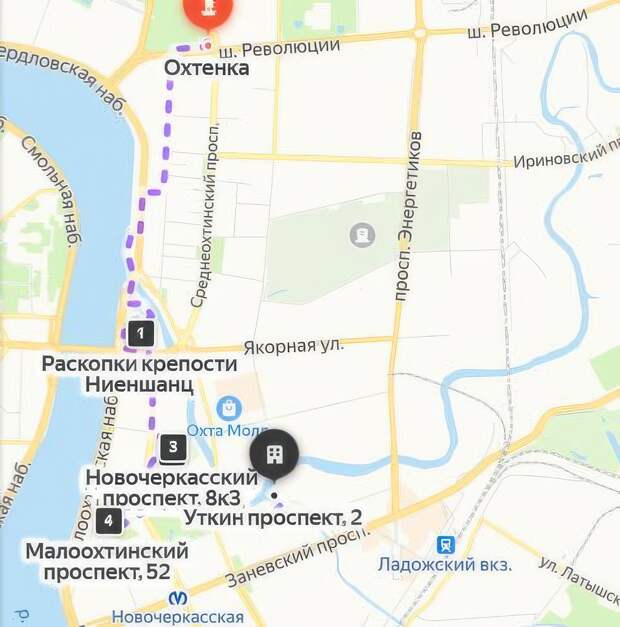

Строки из «Евгения Онегина» послужили сюжетом для создания скульптуры «Охтенка». Памятник «Охтенка» открыт 6 июня 2003 г. в саду «Нева» Красногвардейского района. Авторы — скульпторы В.Д. Свешников, Я.Я. Нейман, архитекторы С.М. Короленко, В.И. Морозов.  Выбор места для установки памятника определен тем, что в XIX веке жительницы Охты, торгующие молоком, переправлялись через Неву к Смольному монастырю и шли к многочисленным петербургским рынкам.

Выбор места для установки памятника определен тем, что в XIX веке жительницы Охты, торгующие молоком, переправлялись через Неву к Смольному монастырю и шли к многочисленным петербургским рынкам.

Так продолжают жить петербургские топонимы, история города... Иллюстрация: медиа агентство Межгород

Иллюстрация: медиа агентство Межгород

Как известно, место впадения реки Охты в Неву осваивалось в разные времена финнами, новгородцами, шведами.

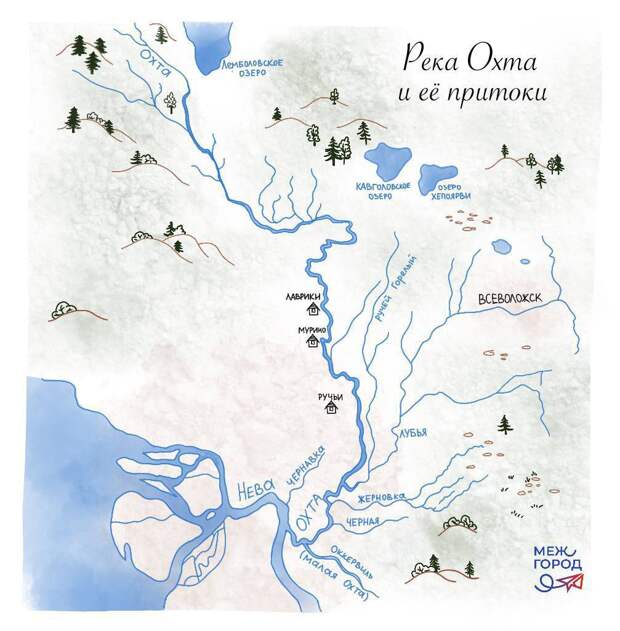

Истоки Охты - в болотах, что расположены в Лемболовской возвышенности. На своем довольно длинном пути Охта принимает в себяя много притоков - это воды Лубьи, Жерновки, Черной речки (Чернавки, не той Черной, где состоялась последняя дуэль А.С. Пушкина), Оккервиля (Малой Охты).

По происхождению названия реки Охты уже писалось в рубрике «Топонимы» (финно-угорское «закат», «запад» или «Медвежья речка»).

В нашем низменном крае самое распространенное название небольших притоков и проток с болотной темной водой - «черная»; вот отсюда и название речки - Черная или Чернавка.

Название реки Жерновка говорит о том, что по берегу реки стояли мельницы, где жители жерновами мололи муку.

Оккервиль - тоже старинное название. Оно появилось в XVII веке, когда шведский полковник Оккервиль имел здесь владения (мызу). Но этот приток Охты носил и другие названия: то его называли Малой Охтой, подчеркивая. что он - основной среди других притоков; то Порховкой, а то и тоже Черной речкой.

Считается, что приневские земли ещё со времен Киевской Руси принадлежали Новгороду: ильменские словени пришли сюда в IX веке и поселились в соседстве с коренным населением - водью, ижорой.

Нева была частью знаменитого водного пути «из варяг в греки», по которому будто бы скандинавы и прибалты торговали с народами Черноморья и Срединоморья.

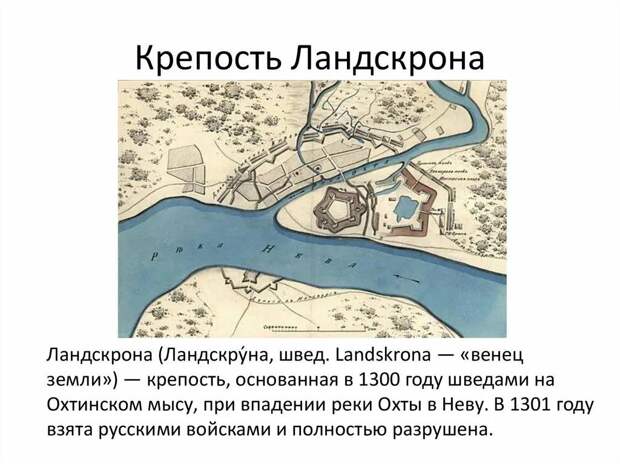

(Канд.ист.наук Л.К. Ермолаева, канд.пед.наук И.М. Лебедева). Вот что рассказывает новгородская летопись. В мае 1300 года со стороны Финского залива появилась шведская флотилия численностью более ста судов. Зачем они вошли в Неву? Затем, чтобы взять под контроль водную дорогу в Новгород. А чтобы взять под контроль, надо обосноваться на берегах. Подыскивая подходящее место, шведы приметили мыс в месте слияния Охты с Невой. Место показалось им чрезвычайно удобным: с двух сторон омывается водой, а с третьей стороны естественного треугольника - густой лес. (На этом месте сейчас начинается Красногвардейский проспект). Шведы высадились и заложили в этом месте крепость. Согласно летописи, построили её за одно лето. На стенах поставили камнемётные орудия. Назвали крепость пышно: Ландскрона - Венец земли.

Вот что рассказывает новгородская летопись. В мае 1300 года со стороны Финского залива появилась шведская флотилия численностью более ста судов. Зачем они вошли в Неву? Затем, чтобы взять под контроль водную дорогу в Новгород. А чтобы взять под контроль, надо обосноваться на берегах. Подыскивая подходящее место, шведы приметили мыс в месте слияния Охты с Невой. Место показалось им чрезвычайно удобным: с двух сторон омывается водой, а с третьей стороны естественного треугольника - густой лес. (На этом месте сейчас начинается Красногвардейский проспект). Шведы высадились и заложили в этом месте крепость. Согласно летописи, построили её за одно лето. На стенах поставили камнемётные орудия. Назвали крепость пышно: Ландскрона - Венец земли.

Новгородцы пытались в том же 1300 г. взять эту шведскую крепость и хитростью (горящие плывущие плоты), и штурмом - не получилось.

Весной 1301 к Ландскроне подошло вновь новгородское ополчение. Ценой больших усилий и жертв новгородцы овладели крепостью и разрушили её до основания. Так невские земли вновь вернулись во владения Новгорода.

(Канд.ист.наук Л.К. Ермолаева, канд.пед.наук И.М. Лебедева).

Как сообщали новгородские писцовые книги, в XVI веке на берегах Невы и её притоков насчитывалось несколько десятков деревень. На Охте стояла деревня Усадище, на Чернавке - деревня Минкино, на противоположном берегу Невы (где ныне Смольный) располагалось село Спасское.

Вниз по Неве, на левом её берегу (ныне наб. Кутузова), были деревни Враловщина и Палениха.

В новгородских писцовых книгах указано, что в 1082 дворах проживало 1596 душ мужского пола. А если учесть ещё детей и женщин, то не менее двух с половиной тысяч человек населяли эти неласковые края. Суров был приневский край: болотистый, туманный, редко ласкаемый солнцем, обдуваемый ветрами, заливаемый наводнениями. Недаром во времена Петра о нём говорили: «Здесь Сибирь сходится с Голландией», имея ввиду континентальный холод и сырость приморья. Непросто было выстоять и выжить в борьбе со здешней природой. И всё же… «чернели избы здесь и там».

Суров был приневский край: болотистый, туманный, редко ласкаемый солнцем, обдуваемый ветрами, заливаемый наводнениями. Недаром во времена Петра о нём говорили: «Здесь Сибирь сходится с Голландией», имея ввиду континентальный холод и сырость приморья. Непросто было выстоять и выжить в борьбе со здешней природой. И всё же… «чернели избы здесь и там».

В XVI веке на берегах Невы и Охты население занималось земледелием: сеяли рожь, ячмень, овёс, лён. Разводили коров, овец, коз. Охотились на уток, крякву и чирков. Ловили рыбу и поставляли ее в Москву к царскому столу. С давних пор у обитателей невских берегов был развит судовой промысел. Они строили небольшие суда и были прекрасными лоцманами, знавшими «речной ход» по Неве и Ладоге.

Тесно переплелись здесь культура и история славянских и финно-угорских племён. Долгое время в названиях хранилась память о местных финно-угорских племенах: Ижорская земля, Водская пятина (часть) Новгорода. В XVI веке в Водской и Ижорской землях ещё была сильна языческая вера. «Водь и ижора чрезвычайно пристрастны к нелепым языческим молениям, которые и соплетают потому с обрядами христианской веры. Иконы почитаемых церковью святых занимают у них нередко место языческих идолов. Они ставят их в священных рощах, где им и поклоняются».(Канд.ист.наук Л.К. Ермолаева, канд.пед.наук И.М. Лебедева).

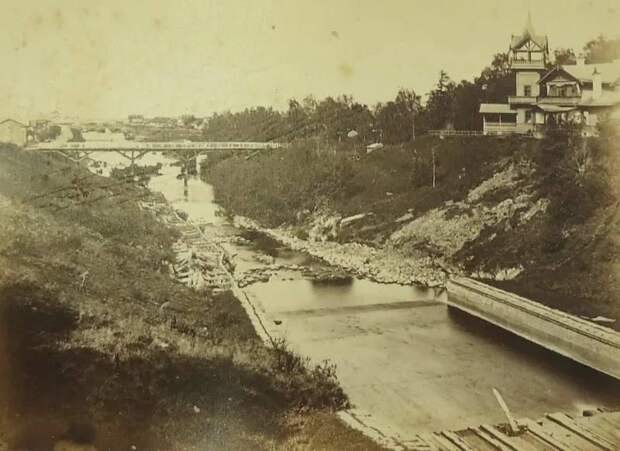

Река Луппа (Лубья) В реку Охту впадает малоизвестная в Петербурге речка Луппа, которая за пределами города, в верхнем своем течении, имеет другое, и тоже официальное, название – Лубья. Факт сам по себе удивительный, потому что встретить на карте одну реку с двумя названиями – большая редкость. Лубья – название более древнее, и историки связывают его с именем некоего Лубика (по некоторым версиям - Любы (Лубы)), чья мельница в очень давние времена находилась в верховьях реки. А вот вокруг названия Луппа сложилась оригинальная легенда. При Петре I на Охте были построены большие Пороховые заводы, на которых работали крепостные крестьяне. Селились они вблизи заводов по берегам рек Охты и Лубьи. На берегу Лубьи для них были поставлены деревянные бани. Возле одной из бань устроили место для телесных наказаний. Провинившегося привязывали к особой скамье и били батогами и розгами так, что кожа начинала трескаться и лупиться. Именно от слова «лупить», согласно легенде, река Лубья в районе Пороховых заводов и получила своё второе название.

В реку Охту впадает малоизвестная в Петербурге речка Луппа, которая за пределами города, в верхнем своем течении, имеет другое, и тоже официальное, название – Лубья. Факт сам по себе удивительный, потому что встретить на карте одну реку с двумя названиями – большая редкость. Лубья – название более древнее, и историки связывают его с именем некоего Лубика (по некоторым версиям - Любы (Лубы)), чья мельница в очень давние времена находилась в верховьях реки. А вот вокруг названия Луппа сложилась оригинальная легенда. При Петре I на Охте были построены большие Пороховые заводы, на которых работали крепостные крестьяне. Селились они вблизи заводов по берегам рек Охты и Лубьи. На берегу Лубьи для них были поставлены деревянные бани. Возле одной из бань устроили место для телесных наказаний. Провинившегося привязывали к особой скамье и били батогами и розгами так, что кожа начинала трескаться и лупиться. Именно от слова «лупить», согласно легенде, река Лубья в районе Пороховых заводов и получила своё второе название.

(Источник: Н.А. Синдаловский. Санкт-Петербург - история в преданиях и легендах). [Лу́бья (в черте Петербурга — Лу́ппа) — левый приток Охты, впадает в неё в 8 км от устья. Длина реки — 26 км.

[Лу́бья (в черте Петербурга — Лу́ппа) — левый приток Охты, впадает в неё в 8 км от устья. Длина реки — 26 км.

Впервые упоминается в 1500 г. в Писцовой книге Водской пятины, как река Лубна («Деревня Лубляна на речке Лубне») в Келтушском погосте.

(Гидроним Лубна встречается и в современной картографии: Лубна (приток Дона), Лубна (приток Цона) и Лубенка (приток Луги) (до начала XX века — Лубена)).

Своё современное имя — Лубья, река получила в 1792, благодаря курьёзным обстоятельствам. Российский картограф А. М. Вильбрехт, когда создавал свою небезызвестную «Карту окружности Ст.-Петербурга» в русском варианте карты вернул ей вариант старинного, известного ещё по Писцовой книге имени — Лупна, а во французской копии той же карты допустил ошибку и обозначил реку — Loubya (Лубья), перенеся на реку название стоявшей на ней деревни Лубья. Название закрепилось и существует до сих пор.

В русском языке словом «лубья» псковские рыбаки называли лубяной шалаш на льду, или небольшой домик на полозьях для зимней рыбалки. В XVI—XVIII веках в месте пересечения реки Лубьи нынешним Колтушским шоссе (где и сейчас существует плотина) находилось селение швед. Lubiaby (деревня Лубия) — 1580 г., оно же швед. Lubia (Лубия) — 1676 г., оно же швед. Lubia Qvarn (Лубия мельница) — 1699 г., оно же швед. Lubbia (Луббия) — 1699 г., оно же Лубика Мельница — 1705 г., оно же деревня Лубья — 1774 г.

В XVI—XVIII веках в месте пересечения реки Лубьи нынешним Колтушским шоссе (где и сейчас существует плотина) находилось селение швед. Lubiaby (деревня Лубия) — 1580 г., оно же швед. Lubia (Лубия) — 1676 г., оно же швед. Lubia Qvarn (Лубия мельница) — 1699 г., оно же швед. Lubbia (Луббия) — 1699 г., оно же Лубика Мельница — 1705 г., оно же деревня Лубья — 1774 г.

Сама же река на картах XVI—XVIII веков обозначалась как Малая Охта, либо оставалась безымянной и лишь в 1790—1792 гг. впервые упоминается, как Лубья.

Встречались так же варианты: Любья, Лубия, Лупна, Лупня, а для принятого в низовьях реки наименования Луппа существовал свой вариант — Лупа.

Кроме того, в XIX веке использовались названия: Пороховая, Голубная, Глубиная и Глубная].

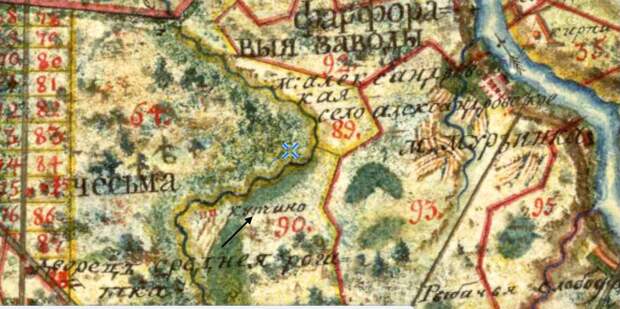

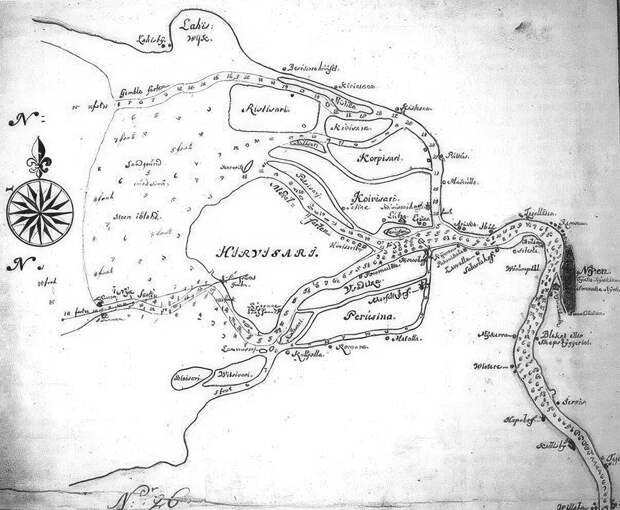

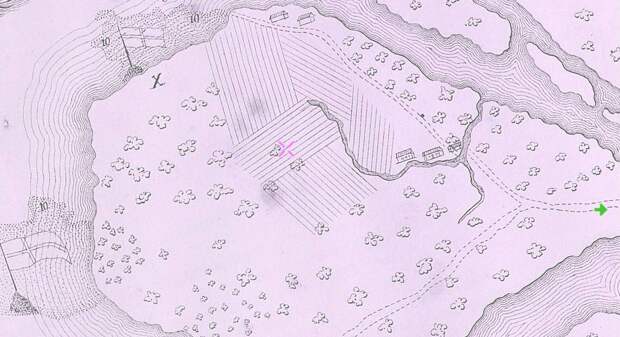

Парголово Фрагмент карты 1676 года (Карта бывших губерний Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга авторства Бергенгейма)

Фрагмент карты 1676 года (Карта бывших губерний Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга авторства Бергенгейма)

Много толкований у старинного петербургского топонима – Парголово.

Считается, что он происходит от бывшей здесь старинной деревни Паркола, название которой, в свою очередь, родилось от финского имени Парко. В то же время древняя легенда выводила название Парголово из финского слова «пергана» – чёрт. Рассказывали, что эта местность в старину была сплошь покрыта дремучим лесом, наводившим на жителей суеверный страх и порождавшим зловещие легенды.

Между тем петербургская фольклорная традиция считает, что название это связано с Северной войной и основателем Петербурга Петром I. Посёлок Парголово, как известно, делится на Первое, Второе и Третье Парголово, так как в своё время образовался путем естественного слияния трёх старинных деревенек. По легенде, деревни эти получили своё название оттого, что здесь трижды происходили жестокие сражения со шведами. Бились так, что ПАР из ГОЛОВ шел.

Но есть ещё одно предание. Согласно ему, во время сражения Пётр якобы почувствовал себя плохо. У него так закружилась голова, что он не мог «мыслить и соображать». Тогда он собрал своих военачальников и признался: «У меня ПАР в ГОЛОВЕ». От этих слов и ведет-де Парголово своё непривычное для русского слуха название.

(Источник: Н.А. Синдаловский. Санкт-Петербург - история в преданиях и легендах).

Купчино

Деревня Купчино, фото 1920-х.

Деревня Купчино, фото 1920-х.

На южной окраине современного Петербурга в начале XVIII века лежало старинное село с финским названием Купейно [по другим версиям - Купсино, Купсила], известное по шведским картам ещё с 1676 года.  Kupsilla на фрагменте карты 1676 года (Карта бывших губерний Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга авторства Бергенгейма).

Kupsilla на фрагменте карты 1676 года (Карта бывших губерний Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга авторства Бергенгейма).

При Петре оно было отдано в собственность сначала Александро-Невскому монастырю, а затем царевичу Алексею. Почти сразу финское название села было русифицировано. Его стали называть Купчино, и объясняли это тем, что некогда здесь селились купцы.

Позже появилась ещё одна легенда, согласно которой окрестные крестьяне сюда пригоняли скот для питерских скотобоен, именно на этом месте заключали договоры, или, как тогда говорили, купчие крепости на продажу.(Источник: Н.А. Синдаловский. Санкт-Петербург - история в преданиях и легендах).

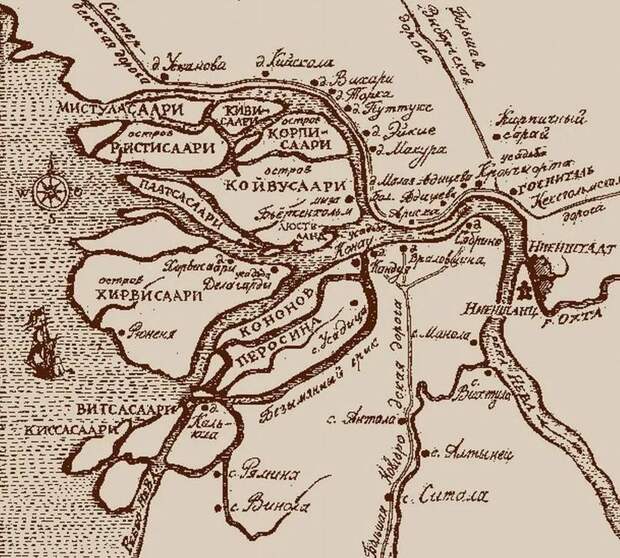

Столбовой (Петровский) остров. Карта с финскими названиями. Невская дельта до строительства Петербурга. 1690-ые.

Карта с финскими названиями. Невская дельта до строительства Петербурга. 1690-ые.

В 1713 году один из самых крупных островов в дельте Невы был назван Петровским, так как здесь строились «два увеселительных домика» для Петра I, и остров с этого времени считался собственностью монарха. Однако ещё с допетровских времен он был известен как Столбовой. По одной из легенд, это объясняется тем, что остров имеет узкую вытянутую форму, в плане напоминающую межевой столб. (Ограничен реками Малой Невой, Ждановкой, Малой Невкой и Финским заливом).

Матисов остров. Остров Kallasari (в будущем Рыбный, Матисов) на шведской карте 1701 года.

Остров Kallasari (в будущем Рыбный, Матисов) на шведской карте 1701 года.

Есть своё предание и у Матисова острова. Этот небольшой островок в дельте Большой Невы, ныне полностью занятый производственными корпусами Адмиралтейского завода, в начале XVIII века был заселен отставными солдатами, среди которых жил в собственной слободке некий мельник Матис. Во время Северной войны Матис неоднократно оказывал услуги Петру, донося ему о действиях и перемещениях шведских войск, за что Пётр якобы выдал услужливому мельнику охранную грамоту на остров. С тех пор остров будто бы и зовется Матисовым. (Омывается Мойкой с севера, Большой Невой с запада и Пряжкой с востока и юга).

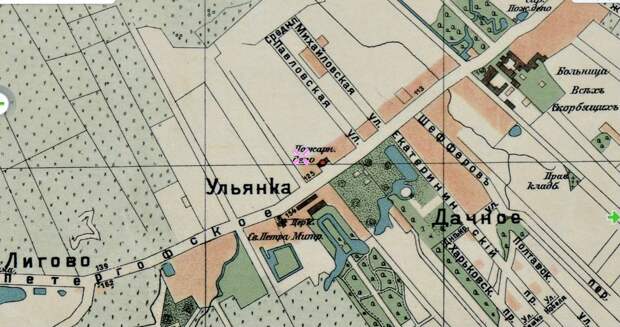

Ульянка Ульянка на фрагменте карты 1914 г.

Ульянка на фрагменте карты 1914 г.

Петром I в честь победы над шведами была заложена Юлианковская церковь. В народе это имя упростили, и церковь стали называть «Ульянковская церковь», от чего многие выводили и название селения вокруг этой церкви.

На самом деле название Ульянка ученые возводят к имени древней финской деревушки Уляла, которая, согласно «Географическому чертежу Ижорской земли», находилась «в Дудергофском погосте, восточнее Стрелиной мызы», приблизительно на том месте, где расположена нынешняя Ульянка.

Но есть и легенды. По одной из них, на обочине Петергофской дороги, на краю безымянной деревушки в несколько дворов, при Петре I некая Ульяна завела кабачок, пользовавшийся популярностью у путешественников. Знатные вельможи и офицерская молодежь со всего Петербурга любили специально приезжать к этой Ульяне на уху. От этой легендарной Ульяны будто бы и пошло название известного района Петербурга. По другой, более традиционной легенде, Ульяна была первой бабой, которую встретил Пётр I, проезжая однажды мимо деревни. «Кто ты, красавица?» – будто бы спросил царь. – «Ульяна», – ответила та, смутившись. «Ну, значит, Ульянка!» – воскликнул Пётр и приказал кучеру трогать.

(Источник: Н.А. Синдаловский. Санкт-Петербург - история в преданиях и легендах).

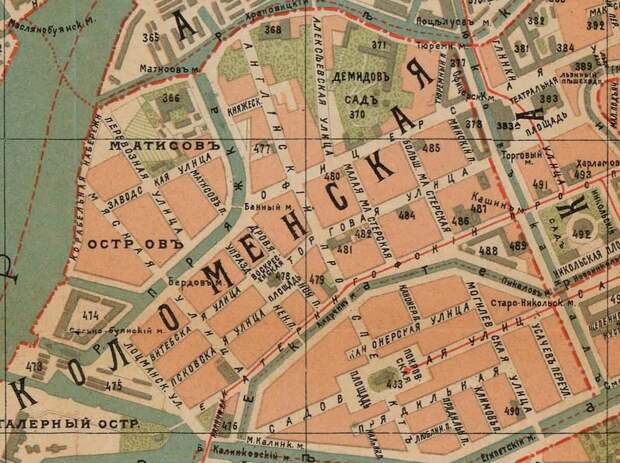

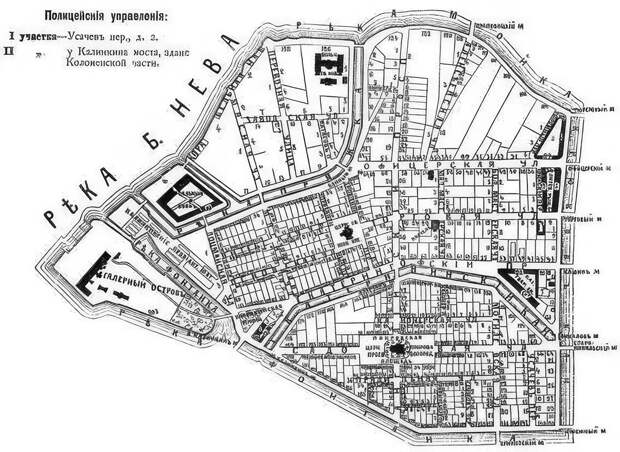

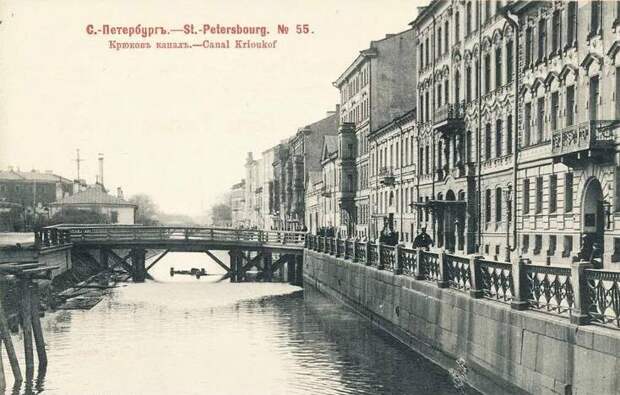

Коломна А в Питере тоже есть своя Коломна. Богата легендами и знаменитая Коломна – огромная городская территория, ограниченная Фонтанкой, Мойкой, Пряжкой и Крюковым каналом. Рассказывали, что первыми жителями и строителями этой части Петербурга были «работные люди», переведенные сюда из подмосковного села Коломенского. Будто бы они и назвали слободу Коломной, в память о своей родине.

А в Питере тоже есть своя Коломна. Богата легендами и знаменитая Коломна – огромная городская территория, ограниченная Фонтанкой, Мойкой, Пряжкой и Крюковым каналом. Рассказывали, что первыми жителями и строителями этой части Петербурга были «работные люди», переведенные сюда из подмосковного села Коломенского. Будто бы они и назвали слободу Коломной, в память о своей родине.  На карте 1821 год

На карте 1821 год

Другие говорили, что это иностранцы, селившиеся в первые годы Петербурга, как правило, обособленно, по национальному признаку, образовывая так называемые колонии. Одна из них находилась в районе Козьего болота за рекой Мойкой. Постепенно иностранное слово «колония» превратилось в русскую Коломну.  Карта 1914 год.

Карта 1914 год.

Третьи пересказывали предание о том, как итальянский архитектор Доменико Трезини, прорубая в болотистом лесу просеки для будущих улиц, называл их колоннами (columna), а уж местные жители превратили «колонны» в «Коломну». Наконец, и И.Г. Георги в своем «Описании столичного города Санкт-Петербурга» утверждает, что название произошло от немецкого слова Kolonie, что значит «селение», так как здесь селились адмиралтейские служители в специально построенных для этого деревянных домах.

(Источник: Н.А. Синдаловский. Санкт-Петербург - история в преданиях и легендах).

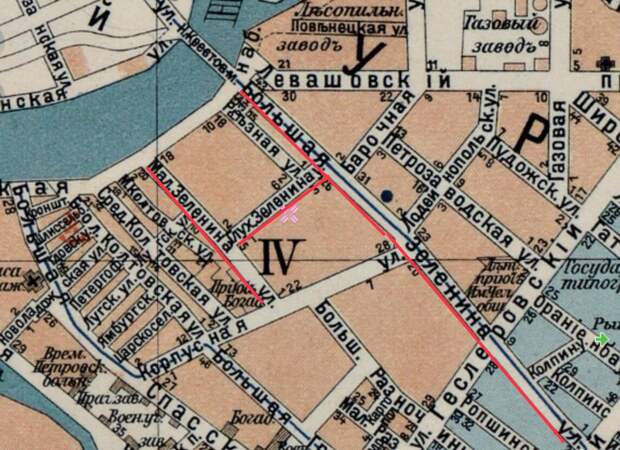

Зеленина улицы Улицы Большая, Малая и Глухая Зеленина на фрагменте карты 1914 г.

Улицы Большая, Малая и Глухая Зеленина на фрагменте карты 1914 г.

Сегодня мало кто догадывается, что Зеленина улица на Петроградской стороне никакого отношения к фамилии Зеленин не имеет. На самом деле это всего лишь искажённое название Зелейной улицы. Так она называлась в самом начале XVIII века, потому что вела к Пороховым заводам, переведенным в Петербург из Москвы Петром I. А порох в старину назывался зельем. Со временем появились Большая, Малая и Глухая Зеленины улицы. Незнакомые с историей петербургской топонимики чиновники благословили появление адресных табличек с сокращенными до инициалов первыми частями составных названий. Так появились улицы Б., М. и Г. Зеленина. Топонимическая комиссия при администрации Петербурга, говорят, не может отбиться от вопросов, чем же так отличились братья Борис, Михаил и Георгий Зеленины, что их именами назвали сразу три улицы.

(Источник: Н.А. Синдаловский. Санкт-Петербург - история в преданиях и легендах).

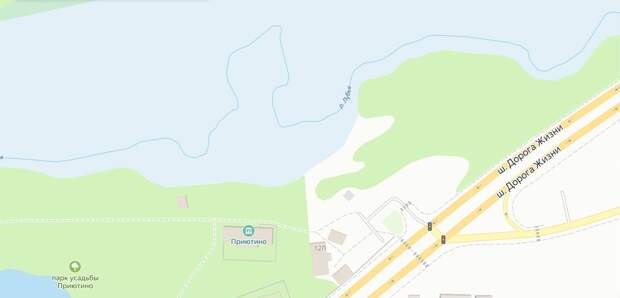

Мурино  Карта 1817 г.

Карта 1817 г.

С началом освоения приневских земель связаны ещё две легенды. В одной рассказывается, что село Мурино, которое давно уже вошло в черту города, называлось так потому, что первые переселенцы привезены были сюда из Муринского уезда Московской губернии. Мурино.

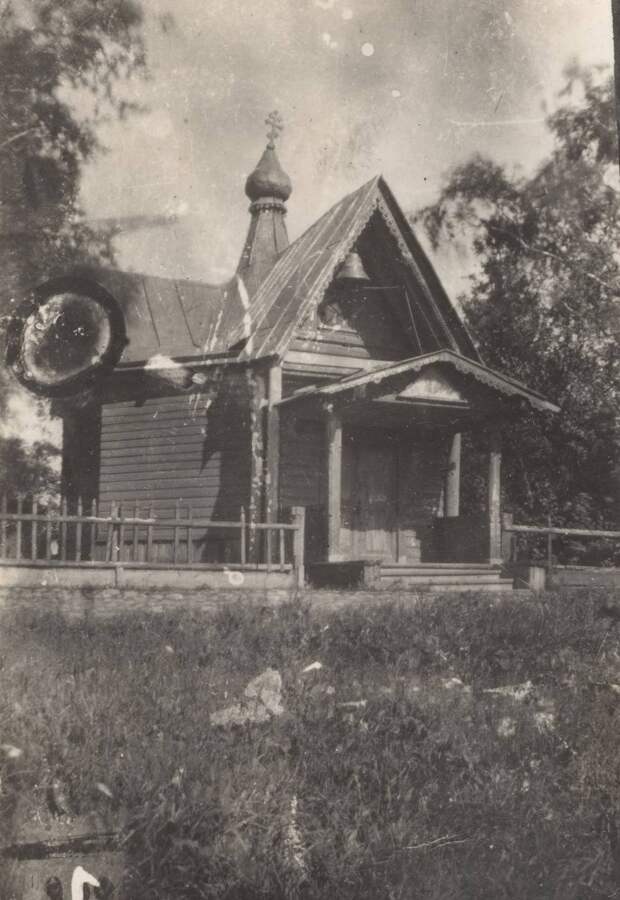

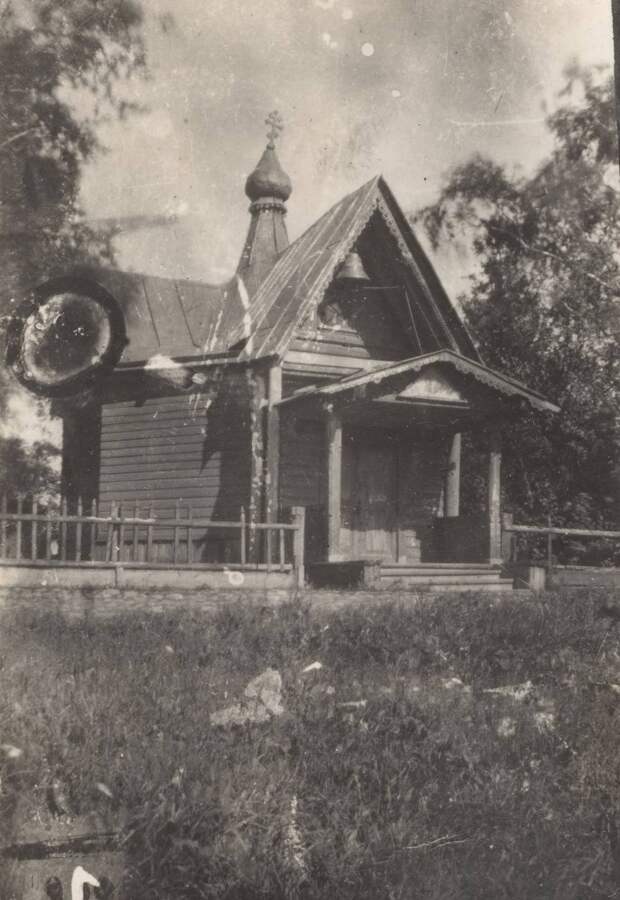

Часовня Александра Невского и памятник Александру II в Мурино (фото ок. 1911-1917).

Дачники в Мурино. Игра в гольф.

Более поздние фото.

Более поздние фото.

Красное село

А Красное Село, живописно раскинувшееся на холмах Ижорской возвышенности и всегда считавшееся красивым, то есть красным, по утверждению другой легенды, названо так по имени подмосковного Красного Села, крестьяне которого были переведены сюда Петром I якобы для «усиления русского элемента» в завоеванной им Ингерманландской области. «Троицын день в Красном селе». 1840-1850. Неизвестный художник. ГИМ.

«Троицын день в Красном селе». 1840-1850. Неизвестный художник. ГИМ.

Близ Красного Села (картина Фёдора Васильева, 1868).

(Источник: Н.А. Синдаловский. Санкт-Петербург - история в преданиях и легендах).

Примерно то же самое читаем у Горбачевич К.С., Хабло Е.П. («Почему так названы?»):

Село [1967] Мурино находится во Всеволожском районе, на берегу реки Большой Охты. Оно основано в XVIII веке крестьянами, переселенными сюда из Муромского уезда. Путь из Санкт-Петербурга в это село проходил по Выборгской стороне, близ Спасской мызы, и назывался Большой Муринской дорогой. Во второй половине XIX века пролегавшая в черте городских кварталов Большая Муринская дорога была переименована в Спасскую, а затем в Малую Спасскую улицу. Но название старой дороги не исчезло - его унаследовали примыкавшие к ней новые магистрали. Так появились в 1887 году названия 1-го Муринского и 2-го Муринского проспектов.

Красное Село возникло в начале XVIII века. Свое название оно получило из-за живописного рельефа, обилия зелени, близости красивых озер. Напомним, что прилагательное «красный» в старину употреблялось в смысле - красивый, славный, пригожий. С 1765 года в Красном Селе становятся лагерем гвардейские части Санкт-Петербургского гарнизона. К середине XIX века это было уже значительное поселение. Вопрос о преобразовании Красного Села в город был поставлен в 1918 году (тогда предлагалось и иное наименование - город Красный). Однако образованный в 1925 году город сохранил историческое название - город Красное Село. С 1973 года город Красное Село стал районом Ленинграда - Красносельским. В новый район помимо Красного Села были включены территория Угольной гавани до Таллинского шоссе, Урицк, Сосновая Поляна, поселки Володарский, Старо-Паново, Горелово, Торики, Можайский.

Поклонная гора Недалеко от лесистого и холмистого Парголова возвышается заметный холм, с верхней точки которого хорошо просматривается Петербург. [Высота над уровнем моря 40 метров. Является частью так называемой Парголово-Левашовской моренной гряды].

Недалеко от лесистого и холмистого Парголова возвышается заметный холм, с верхней точки которого хорошо просматривается Петербург. [Высота над уровнем моря 40 метров. Является частью так называемой Парголово-Левашовской моренной гряды].

С давних времен место это зовется Поклонной горой. Как мы уже говорили, попытки объяснить это название практически сводятся к двум допетербургским преданиям, связанным с обычаями, уходящими в глубокую древность.

Согласно одному из них, древние обитатели этих мест, карелы, по традиции предков устраивали на возвышенных местах молельни и в праздничные дни приходили к ним поклониться языческим богам. Одна такая молельня находилась будто бы на Поклонной горе.

Согласно другому преданию, название это своим возникновением обязано старому русскому обычаю при въезде в город и выезде из него класть земные поклоны. Чаще всего это делали на какой-нибудь горе, расположенной вблизи дороги. Но, как мы помним, есть ещё одно предание, согласно которому именно отсюда, с этой горы, побеждённые шведы посылали своих послов на поклон к Петру I.

(Источник: Н.А. Синдаловский. Санкт-Петербург - история в преданиях и легендах).

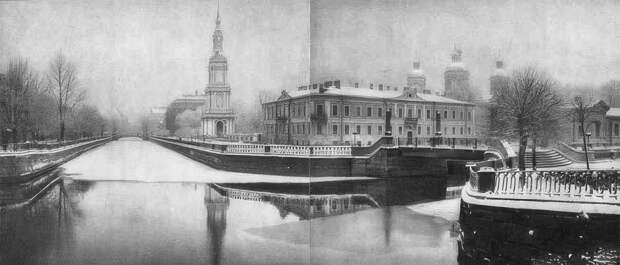

Крюков канал Среди исторических анекдотов XVIII столетия сохранилась полумифическая история о том, почему Крюков канал, прорытый ещё при Петре I, называется именно так, а не иначе. «Назван он этим именем вот почему, – рассказывает один такой анекдот:

Среди исторических анекдотов XVIII столетия сохранилась полумифическая история о том, почему Крюков канал, прорытый ещё при Петре I, называется именно так, а не иначе. «Назван он этим именем вот почему, – рассказывает один такой анекдот:

Пётр Великий, как покровитель наук и искусств, ежегодно отправлял за границу несколько молодых людей для изучения той или другой науки, того или другого искусства. Был в том числе послан за границу художник И.Н. Никитин. Возвратившемуся в Россию Никитину приходилось весьма жутко вследствие непонимания покупателями его картин. Когда узнал об этом Пётр I, он посетил квартиру художника и предложил ему на другой день явиться во дворец с картинами. Никитин явился и увидел во дворце много собравшейся знати. Государь показал им картины художника. Две-три из них сейчас же были куплены за ничтожную сумму.

Тогда Пётр объявил, что остальные картины продает с аукциона. Одна была куплена за двести рублей, другая за триста, дороже, чем за четыреста рублей, не продали ни одной картины.

Государь сказал:

– Но эту картину (последнюю) купит тот, кто меня больше любит.

– Даю пятьсот, – крикнул Меншиков.

– Восемьсот, – крикнул Головин.

– Тысячу, – возразил Апраксин.

– Две, – прибавил Меншиков.

– Две тысячи, – заорал Балакирев, присутствовавший при аукционе.

– Три тысячи! – закричал дородный Крюков, подрядчик, прорывавший канал в Санкт-Петербурге. Государь дал знак об окончании аукциона. Картина осталась за Крюковым. Государь подошел к нему, поцеловал его в лоб и сказал ему, что канал, прорываемый им в Петербурге, будет назван его именем».

(Источник: Н.А. Синдаловский. Санкт-Петербург - история в преданиях и легендах).

Река Карповка Петроградский и Аптекарский острова разделяет река Карповка, старинное название которой восходит к финскому Korpi, что переводится по одним источникам как «Лесная речка», по другим – «Воронья».

Петроградский и Аптекарский острова разделяет река Карповка, старинное название которой восходит к финскому Korpi, что переводится по одним источникам как «Лесная речка», по другим – «Воронья».

Однако первые петербуржцы предпочитали связывать это название с неким поселянином по имени Карп или с каким-то неизвестным Карповым. Этот Карпов попал даже в художественную литературу о той давней поре освоения Приневья. В повести «Быль 1703 года» К.П. Масальский рассказывает захватывающую историю о любви юной шведской красавицы Христины и русского боевого офицера подполковника Карпова. После падения Ниеншанца Христина, ссылаясь на приказ генерал-губернатора Меншикова о защите и покровительстве местного населения, не ушла вместе со шведским гарнизоном, а рискнула остаться в завоеванном русскими крае. Она вышла замуж за своего подполковника, и влюблённые поселились на собственной мызе невесты на берегу безвестной глухой речки. Если верить этой романтической истории, то речка именно с тех пор и называется Карповкой.

(Источник: Н.А. Синдаловский. Санкт-Петербург - история в преданиях и легендах).

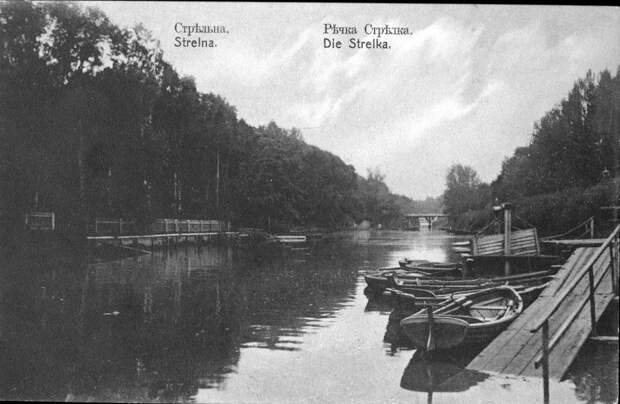

Река Стрелка В полюбившейся Петру Стрелиной мызе, или, как её стали называть, Стрельне, течет река с красивым славянским именем Стрелка, что от старославянского «стр» означает «движение». Сначала называли Стрелна, потом Стрелка.

В полюбившейся Петру Стрелиной мызе, или, как её стали называть, Стрельне, течет река с красивым славянским именем Стрелка, что от старославянского «стр» означает «движение». Сначала называли Стрелна, потом Стрелка.  Однако, как об этом сообщает Павел Свиньин, в XVIII веке многие считали, что названа река не по быстрому её течению, а в память «о переведении (т. е. уничтожении. – Н. С.) стрелецкого воинства Петром I», так свежи ещё были в народе воспоминания о бунте московских стрельцов.

Однако, как об этом сообщает Павел Свиньин, в XVIII веке многие считали, что названа река не по быстрому её течению, а в память «о переведении (т. е. уничтожении. – Н. С.) стрелецкого воинства Петром I», так свежи ещё были в народе воспоминания о бунте московских стрельцов. Уклон реки составляет 2,9 м на 1 км, что всё-таки говорит о быстроте движения этой небольшой реки (34 км).

Уклон реки составляет 2,9 м на 1 км, что всё-таки говорит о быстроте движения этой небольшой реки (34 км). (Источник: Н.А. Синдаловский. Санкт-Петербург - история в преданиях и легендах).

(Источник: Н.А. Синдаловский. Санкт-Петербург - история в преданиях и легендах).

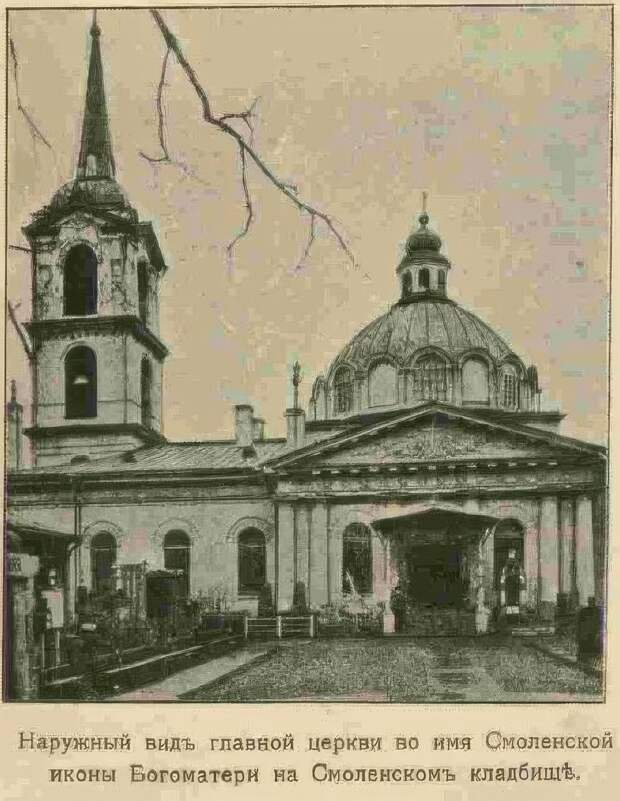

Река Смоленка. Смоленское кладбище.

По преданию, извлеченному из «Историко-статистических сведений о Санкт-Петербургской епархии», современное название реки Смоленки возникло в первой четверти XVIII века, когда на строительство новой столицы из Смоленска пришла рабочая артель. Смоляне поселились на Васильевском острове, но вскоре непривычный климат и тяжкий труд свели их всех в могилу. Умерших свозили на берег ближайшей Чёрной речки и там предавали земле. С тех пор будто бы эта речка, до того называвшаяся Чёрной, и стала называться Смоленкой [примерно с 1864]. Это было разумно, потому что рек и речушек с названием «Чёрная» было в то время на территории Петербурга несколько.

По преданию, извлеченному из «Историко-статистических сведений о Санкт-Петербургской епархии», современное название реки Смоленки возникло в первой четверти XVIII века, когда на строительство новой столицы из Смоленска пришла рабочая артель. Смоляне поселились на Васильевском острове, но вскоре непривычный климат и тяжкий труд свели их всех в могилу. Умерших свозили на берег ближайшей Чёрной речки и там предавали земле. С тех пор будто бы эта речка, до того называвшаяся Чёрной, и стала называться Смоленкой [примерно с 1864]. Это было разумно, потому что рек и речушек с названием «Чёрная» было в то время на территории Петербурга несколько.  Смоленским окрестили и стихийно образовавшееся православное кладбище с церковью, которую при строительстве посвятили Смоленской иконе Божией Матери. Это одно из самых старых в Петербурге кладбищ. Первые документальные свидетельства относятся к 1738 г.

Смоленским окрестили и стихийно образовавшееся православное кладбище с церковью, которую при строительстве посвятили Смоленской иконе Божией Матери. Это одно из самых старых в Петербурге кладбищ. Первые документальные свидетельства относятся к 1738 г.

До сих пор старые петербуржцы, аргументируя свое потомственное, петербургское происхождение, убедительно восклицают: «Не то, чтобы два или три поколения, а, как говорится, от Смоленского и Волкова кладбища».

(Источники:

(Источники:

Н.А. Синдаловский. Санкт-Петербург - история в преданиях и легендах.

Н.А. Синдаловский. От дома к дому... От легенды к легенде).

Вольный остров.

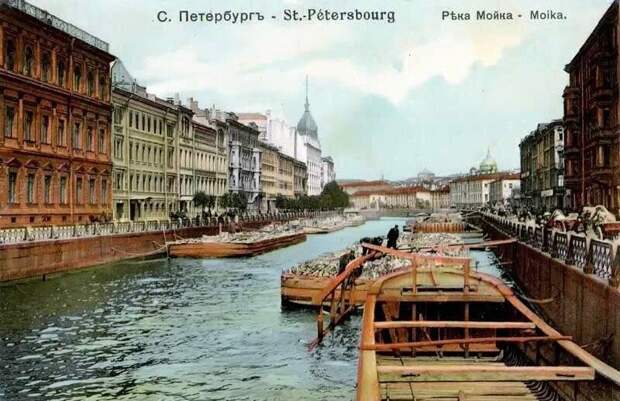

Река Мойка. Долгое время оставался пустынным небольшой низменный островок в устье Малой Невы. Как свидетельствуют современники, на нем разрешалась так называемая вольная охота. Потому будто бы и остров впоследствии назвали Вольным.

Долгое время оставался пустынным небольшой низменный островок в устье Малой Невы. Как свидетельствуют современники, на нем разрешалась так называемая вольная охота. Потому будто бы и остров впоследствии назвали Вольным.

Не менее примечательны попытки фольклора истолковать названия петербургских рек и каналов. Один из историков Петербурга А.И. Богданов писал по поводу реки Мойки, что названа она «от прежней её нечистоты, поскольку сквозного протока не имела, а вода в ней была тинистая и мутная». От глагола «мыть» будто бы и произошло название Мойки. По некоторым же преданиям, это название восходит к тем временам, когда по берегам этой реки якобы стояли общественные бани. Кстати, в старину Мойка называлась Мья и, как об этом пишут в старинных источниках, служила «единственно для мытья белья».

Действительно, название «Мойка» восходит к более раннему - Мья, а оно, в свою очередь, - к древнему финскому слову «мую», что, кстати, переводится как «грязь, слякоть», то есть просто мутная, грязная речка.

(Источники:

Н.А. Синдаловский. Санкт-Петербург - история в преданиях и легендах.

Н.А. Синдаловский. От дома к дому... От легенды к легенде).

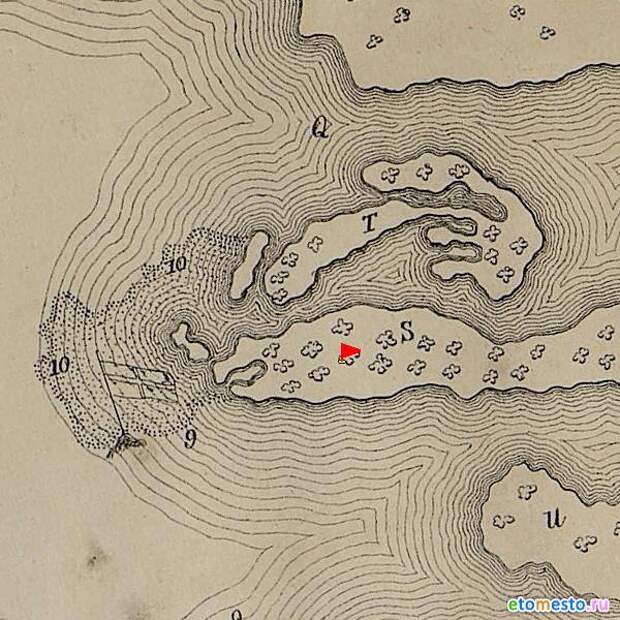

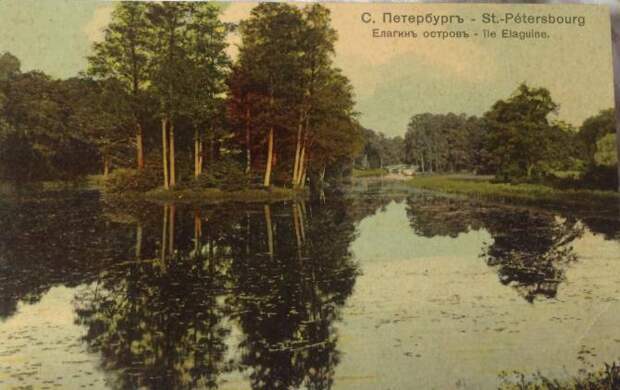

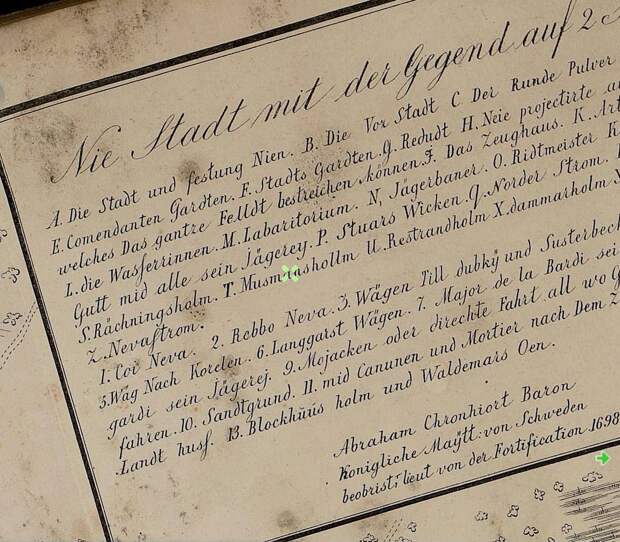

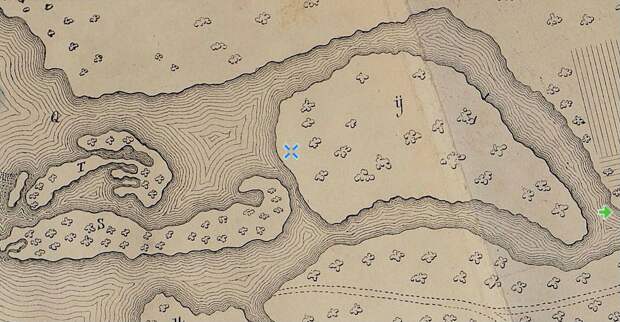

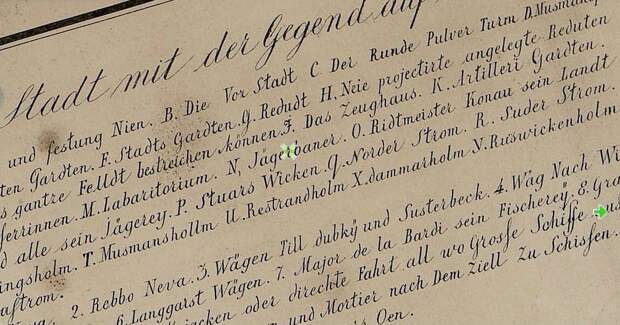

Елагин остров Фрагмент карты 1698 года. Медвежий остров - Т.

Фрагмент карты 1698 года. Медвежий остров - Т.

Один из самых известных островов Петербурга – Елагин – получил свое название после 1777 года, когда владельцем его стал обер-гофмейстер императорского двора Иван Перфильевич Елагин. До этого остров несколько раз менял свое название. Но первоначально, в 1703 году, он называался Мишин, или Михайлин. На старинных шведских и финских картах он называется Мистула-саари, что в переводе означает Медвежий остров. Возможно, название это было дано финскими охотниками, так же, как и названия других островов дельты Невы: Заячий, Лосиный (ныне Васильевский), Кошачий (ныне Канонерский), Вороний (ныне Аптекарский) и так далее.

Лесистые участки Елагина острова.

Лесистые участки Елагина острова.

Однако вот как мысль это название легенда, пересказанная Столпянским.

«В одну из светлых майских ночей 1703 года маленький отряд преображенцев делал рекогносцировку на островах дельты Невы. Осторожно шли русские солдаты по небольшому крайнему ко взморью островку, пробираясь с трудом в болотистом лесу. Вдруг послышался какой-то треск. Солдаты остановились, взяли ружья на приклади стали всматриваться в едва зеленеющие кусты, стараясь разглядеть, где же притаились шведы. И вдруг из-за большого повалившегося дерева, из кучи бурелома с ревом поднялась фигура большого серого медведя. «Фу, ты, пропасть, – вырвалось у одного из русских, – думали шведа увидеть, а на мишку напоролись, значит остров этот не шведский, а Мишкин». (Источник: Н.А. Синдаловский. История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах).

(Источник: Н.А. Синдаловский. История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах).

Крестовский остров Южнее Елагина расположен не менее знаменитый Крестовский остров, который на старинных картах допетербургского периода называется Ристи-саари, что переводится как Крест-остров.

Южнее Елагина расположен не менее знаменитый Крестовский остров, который на старинных картах допетербургского периода называется Ристи-саари, что переводится как Крест-остров.

Вероятно, правы те исследователи, которые предполагают, что это название связано с придорожными надмогильными крестами, которые в давние времена служили ориентирами для путешественников.  К идее креста сводятся и многочисленные легенды о происхождении названия острова. «Одни связывали это название с крестообразной формой озера, якобы находившегося здесь, другие указывали на находку на острове какого-то большого креста, третьи полагали, что поводом для наименования острова послужила часовня с крестом, упоминаемая в писцовой книге XVI века».

К идее креста сводятся и многочисленные легенды о происхождении названия острова. «Одни связывали это название с крестообразной формой озера, якобы находившегося здесь, другие указывали на находку на острове какого-то большого креста, третьи полагали, что поводом для наименования острова послужила часовня с крестом, упоминаемая в писцовой книге XVI века».

Сохранилось предание и о некой первой каменной постройке на острове, будто бы имевшей форму Андреевского креста. Кроме того, в те далекие времена на острове в непроходимом лесу были якобы проложены в виде огромного креста две просеки – одна вдоль, другая поперек. Это-то, как уверяют, и дало название острову.

(Источник: Н.А. Синдаловский. История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах).

Каменный остров  Фрагмент карты 1698 года. Каменный остров - Y.

Фрагмент карты 1698 года. Каменный остров - Y.

Третий из этой группы наиболее популярных петербургских островов – Каменный – назван так, согласно одному из преданий, по огромному валуну, поднимавшемуся из невских вод напротив его южного берега. Его старинное, допетербургское название тоже Каменный, только по-фински: Кивисаари. Это и понятно. Камней, оставленных древними ледниками в этих краях, было много. В стародавние времена практически всю территорию, раскинувшуюся вдоль Большой Невки, включая Старую и Новую Деревни, называли Каменкой. (Источник: Н.А. Синдаловский. История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах).

(Источник: Н.А. Синдаловский. История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах).

Крепость Ниеншанц.

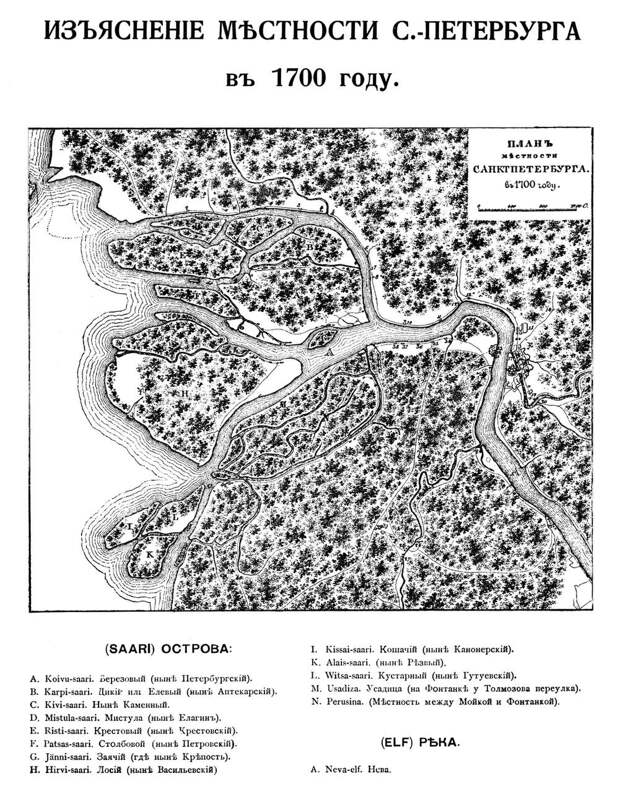

Остров Енисаари (Янисари) - Заячий остров Карта - изъяснение местности в 1700 году.

Карта - изъяснение местности в 1700 году.

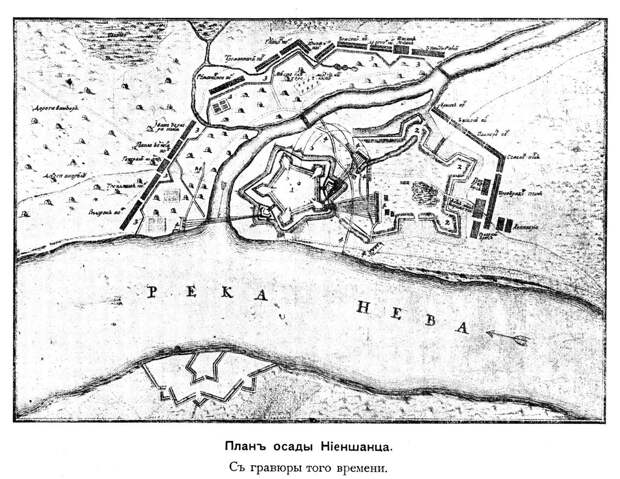

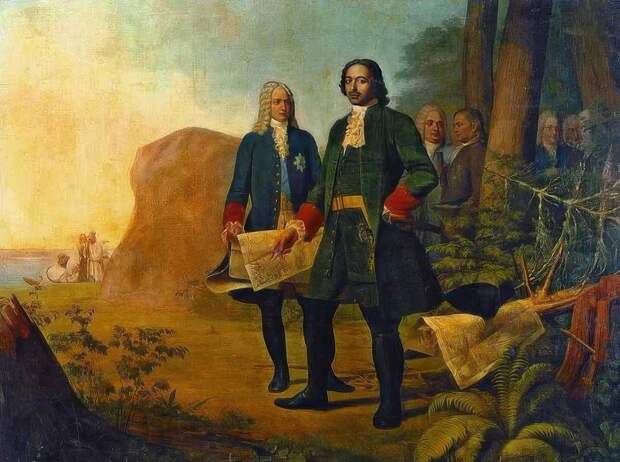

…Военная весна 1703 года принесла наконец России долгожданную викторию. После ряда жестоких поражений, прижатый к восточному берегу Финского залива, к самому устью Невы, увязая в болотах и теряясь в лесах, практически на одном энтузиазме да благодаря фанатичной преданности горстки единомышленников Петр овладел шведской крепостью Ниеншанц. Однако царь отказался закрепиться в Ниеншанце, так как считал, что тот «мал, далек от моря, и место не гораздо крепко от натуры». Выбор пал на удобно расположенный Заячий остров (по-фински Енисаари). Даже не укрепленный, остров казался естественной преградой в устье Невы. На нем и была заложена крепость. Под ее защитой на соседнем Березовом острове возник город. Карта осады Ниеншанца (у впадения р. Охты в р. Неву), 1703 г.

Карта осады Ниеншанца (у впадения р. Охты в р. Неву), 1703 г.

По легенде:

16 мая 1703 года во время осмотра острова Енисаари Петр вдруг остановился, вырезал два пласта дерна, положил их крестообразно и сказал: «Здесь быть городу». Затем начал копать ров, в который поставили ящик, высеченный из камня. Ящик прикрыли каменной плитой с надписью «От воплощения Иисуса Христа 1703 года майя 16, основан царствующий град Санкт-Петербург великим государем царем и великим князем Петром Алексеевичем, самодержцем всероссийским». В это время в воздухе появился орел и стал парить над островом.

На месте закладки города Петр установил подобие ворот с перекладиной. Неизвестно откуда взявшийся орел опустился на перекладину. Петр взял его, посадил на руку и вошел в еще не существующий город. Шведский Ниеншанц. XVI век.

Шведский Ниеншанц. XVI век.

(Источник: Синдаловский Н.А. «Легенды и мифы Санкт-Петербурга»).

Но, вероятно, Петр при закладке крепости на Заячьем острове не присутствовал. Об этом говорит один из крупнейших знатоков Петербурга П.Н. Столпянский. Это же утверждают и многие современные историки. Правда, некоторые исследователи выстраивают логический ряд доказательств в пользу обратного. Но так или иначе в народном сознании основателем города был Петр, что и закрепилось в виде легенды. Орел же как посланец богов и символ силы в мифологии различных народов мира должен был подтвердить божественное происхождение самого царя и его города. Это было гораздо важнее того непреложного факта, что орлы вообще никогда над Невой не появляются.

Об этом говорит один из крупнейших знатоков Петербурга П.Н. Столпянский. Это же утверждают и многие современные историки. Правда, некоторые исследователи выстраивают логический ряд доказательств в пользу обратного. Но так или иначе в народном сознании основателем города был Петр, что и закрепилось в виде легенды. Орел же как посланец богов и символ силы в мифологии различных народов мира должен был подтвердить божественное происхождение самого царя и его города. Это было гораздо важнее того непреложного факта, что орлы вообще никогда над Невой не появляются.

Легенда о пустынных невских берегах, блестяще сформулированная Пушкиным, вероятно, имела хождение и в XVIII веке, но только с появлением в печати «Медного всадника» настолько завладела умами современников, что стала передаваться из поколения в поколение. И утвердилась наконец в нашем сознании до такой степени, что мы иначе и не представляем себе допетербургскую территорию, как болотистую, покрытую лесами, необжитую пустыню.

(Источник: Синдаловский Н.А. «Легенды и мифы Санкт-Петербурга»).

Бухта Финского залива, Петергоф.

Бухта Финского залива, Петергоф.

На берегу пустынных волн

Стоял он, дум великих полн,

И вдаль глядел. Пред ним широко

Река неслася; бедный чёлн

По ней стремился одиноко.

По мшистым, топким берегам

Чернели избы здесь и там,

Приют убогого чухонца;

И лес, неведомый лучам

В тумане спрятанного солнца,

Кругом шумел.

(Пушкин А.С.)

На самом же деле только на месте исторического центра города существовало около сорока поселений, причем многие из них еще задолго до шведской оккупации принадлежали Новгороду. Крепости и церкви, дворцы и мануфактуры будущей столицы строились на уже обжитых местах.

На Васильевском острове располагался охотничий домик графа Делагарди; на месте Адмиралтейства – безымянное шведское поселение; в устье Фонтанки – деревня Каллила, впоследствии ставшая Калинкиной; на месте Михайловского замка – мыза майора Конау с ухоженным обширным садом, волею Петра превращенным в Летний сад; в районе Смольного – село Спасское.

Не подозревая о будущем, вели свое допетербургское существование Сабирино и Одинцово, Кухарево и Максимово, Волково и Купчино. Кстати, и первыми строителями Петербурга наряду с солдатами и пленными шведами были жители именно этих деревень.

И все же легенда о безлюдной пустыне на месте будущего Петербурга в народе жила. Скорее всего, ее породили невиданный размах строительства и стремительность появления новой столицы на карте Европы.

(Источник: Синдаловский Н.А. «Легенды и мифы Санкт-Петербурга»).

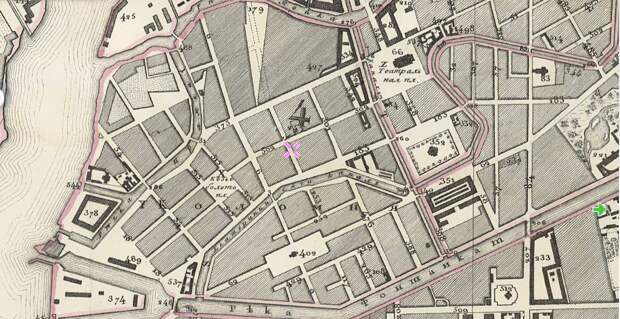

Васильевский остров. Чекуши. Фрагмент карты 1698 года. Васильевский остров - Х.

Фрагмент карты 1698 года. Васильевский остров - Х.

Одна из легенд связывает название Васильевского острова с именем его давнего владельца – новгородского посадника Василия Селезня, казненного великим московским князем Иваном III еще в XV веке. Во всяком случае, такое название острова упоминается в 1500 году в переписной окладной книге Водской пятины Великого Новгорода. Правда, в это же время на других картах остров имел иное, финское, название: Лосиный, по-фински – Хирвисаари. Вместе с тем существуют всевозможные легенды, по-своему толкующие современное название острова. По одной из них, оно происходит от имени некоего рыбака Василия, некогда проживавшего здесь со своей женой Василисой. Между прочим, до сих пор среди петербуржцев бытует убеждение, что эти легендарные аборигены изображены в скульптурах у подножий Ростральных колонн. Их в народе так и называют: Василий и Василиса. По другим преданиям, остров назван в память Василия Дмитриевича Корчмина, в первые дни основания Петербурга командовавшего здесь артиллерийской батареей. Петр I будто бы посылал ему приказы по адресу: «Василию – на остров».

Впрочем, легенды не только объясняли старинную топонимику, они создавали новую, уже петербургскую народную топонимическую карту города. Так, местность, расположенная к юго-западу от современного Большого проспекта на Васильевском острове в первой четверти XVIII века была застроена складами для хранения пеньки. В тех же складах хранили запасы муки, которая во время частых наводнений подмокала и слеживалась. Муку приходилось разбивать специальными колотушками – «чекушами». Вот почему весь этот район и сегодня называется Чекушами.

(Источник: Н.А. Синдаловский. Санкт-Петербург - история в преданиях и легендах).

Ко всему сказанному надо добавить, что, если верить фольклору, Василиев, будто бы оставивших своё имя в названии острова, было несколько: языческий князь, ратник Ивана Грозного, первый купец, поселившийся на острове и так далее. Так что Василий, памятник которому в 2003 году был установлен на 6-й линии, скорее всего, образ собирательный. С этим именем связана не только топонимика самого острова, но и просторечное название района 17-й и 18-й линий. В фольклоре кварталы этих улиц зовутся «Васиной деревней». По одной из легенд, название происходит от фамилии торговца и скупщика старых вещей, некоего Васильева, который ходил по дворам и кричал: «Кости-тряпки!». По другой легенде «Васина», или «Васькина», деревня звалась по имени гуляки и головореза Васьки, «наводившего ужас на всю местность, прилегавшую к Гавани и Смоленскому кладбищу».

С этим именем связана не только топонимика самого острова, но и просторечное название района 17-й и 18-й линий. В фольклоре кварталы этих улиц зовутся «Васиной деревней». По одной из легенд, название происходит от фамилии торговца и скупщика старых вещей, некоего Васильева, который ходил по дворам и кричал: «Кости-тряпки!». По другой легенде «Васина», или «Васькина», деревня звалась по имени гуляки и головореза Васьки, «наводившего ужас на всю местность, прилегавшую к Гавани и Смоленскому кладбищу».

(Источник: Н.А. Синдаловский. Санкт-Петербург - история в преданиях и легендах).

Памятник Василию Корчмину - бомбардиру Петра I. Расположен в пешеходной зоне 6 и 7 линий В.О.

Памятник Василию Корчмину - бомбардиру Петра I. Расположен в пешеходной зоне 6 и 7 линий В.О.

Лафет орудия украшен головой льва с кольцом в пасти. Такими же символами силы декорированы и другие участки Стрелки. Приглядевшись, на памятнике Василию Корчмину в Санкт-Петербурге можно различить саламандру (символ огня), морских коньков (символ морской стихии) и языческого бога Пана (символ веселья). Победившие в конкурсе на лучший проект дипломанты Академии художеств Григорий Лукьянов и Сергей Сергеев увековечили всё же не имя, а ратные подвиги и черты характера известного артиллериста и фортификатора.

Амбарная улица 1961 год

1961 год

Свое название улица получила 16 апреля 1887 года в связи с тем, что на берегу Невы от Херсонской улицы до Обводного канала, и далее по набережной Обводного канала находились многочисленные амбары.

Существует легенда, что примерно в 1920-х годах какой-то извозчик попытался проехать через эти амбары, а на следующий день там нашли два скелета — лошадиный и человека, съеденные крысами.

На сегодня вск. И так информации очень много!

Свежие комментарии