Интерьер телефонной станции в Милютинском переулке Москвы, 1907 год.

Интерьер телефонной станции в Милютинском переулке Москвы, 1907 год. Реклама столетней давности утверждала, что при употреблении героина голова всегда свежа и ясна.

Реклама столетней давности утверждала, что при употреблении героина голова всегда свежа и ясна. Редакция общественно-экономической и литературной газеты «Голос Приуралья», Челябинск, 1909 год.

Редакция общественно-экономической и литературной газеты «Голос Приуралья», Челябинск, 1909 год. Жители Дербента, 1900-е.

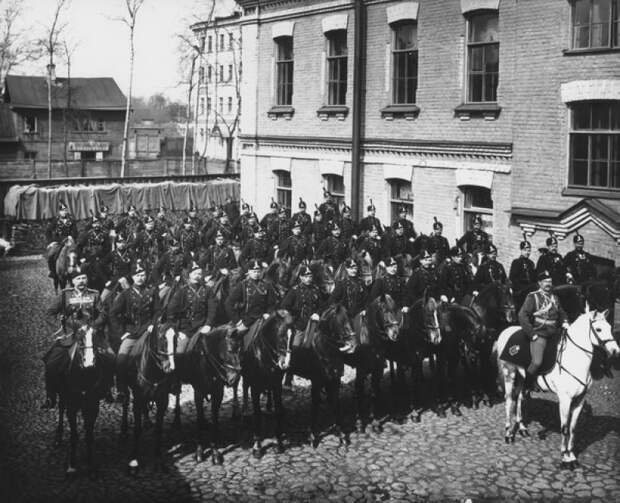

Жители Дербента, 1900-е. 1-ое отделение конно-полицейской стражи.

1-ое отделение конно-полицейской стражи.

Великие Княжны Мария Николаевна, Анастасия Николаевна и Цесаревич Алексей Николаевич с кузеном, сыном Великого Герцога Эрнста-Людвига Гессен-Дармштад

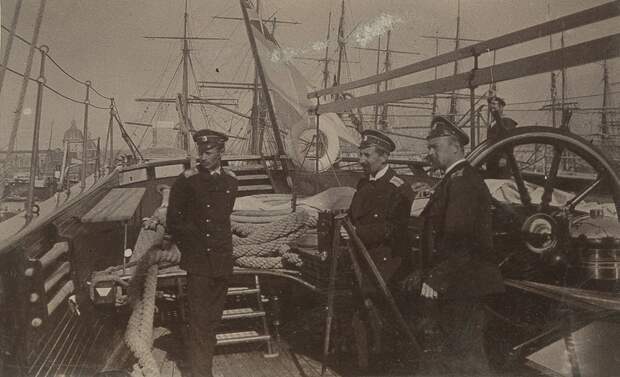

Великие Княжны Мария Николаевна, Анастасия Николаевна и Цесаревич Алексей Николаевич с кузеном, сыном Великого Герцога Эрнста-Людвига Гессен-Дармштад Великий князь Георгий Александрович (слева) на корабле, 1899 год.

Великий князь Георгий Александрович (слева) на корабле, 1899 год.Будучи почётным председателем Русского астрономического общества, полностью финансировал из личных средств строительство первой горной астрономической обсерватории в России, получившей наименование «Георгиевская». 28 июня 1899 года в возрасте 28 лет скоропостижно скончался от туберкулёза.

Лев Андреевич и Софья Андреевна Гагарины. 1910 год.

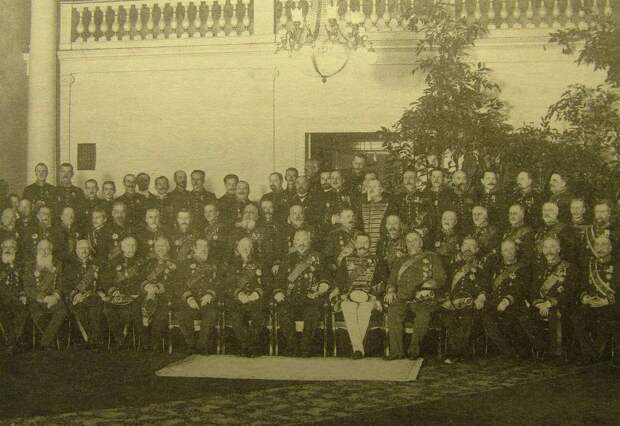

Лев Андреевич и Софья Андреевна Гагарины. 1910 год. Сенаторы правительствующего сената Российской Империи, 1914 год. Фотография Карла Буллы.

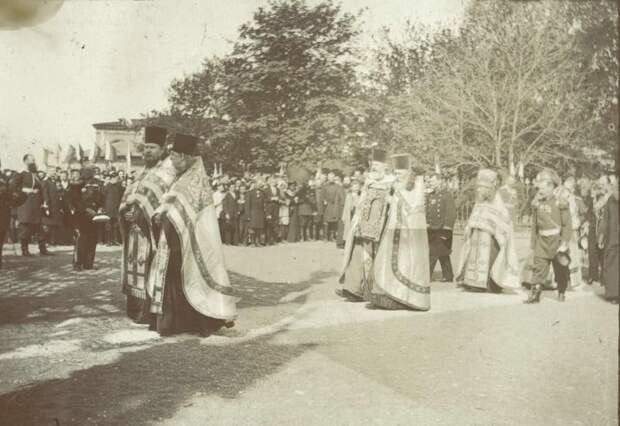

Сенаторы правительствующего сената Российской Империи, 1914 год. Фотография Карла Буллы. Крестный ход на улицах города по случаю празднования 200-летия Российского флота, 1896 год.

Крестный ход на улицах города по случаю празднования 200-летия Российского флота, 1896 год. Тело убитого Григория Распутина, 1917 год.

Тело убитого Григория Распутина, 1917 год.Распутин был убит в ночь на 17 декабря 1916 года (30 декабря по новому стилю) во дворце Юсуповых на Мойке. Заговорщики: Ф. Ф. Юсупов, В. М. Пуришкевич, великий князь Дмитрий Павлович, офицер британской разведки МИ-6 Освальд Рейнер. Сведения об убийстве противоречивы, были запутаны как самими убийцами, так и давлением на следствие российских императорских и британских властей.

Ученики сельской школы. 1910-е годы.

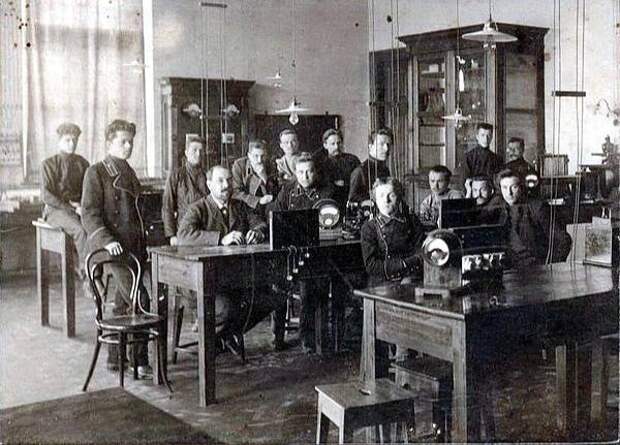

Ученики сельской школы. 1910-е годы. Студенты среднего механико-технического училища им. Ф.В. Чижова. Кострома, 1900-1910-е годы.

Студенты среднего механико-технического училища им. Ф.В. Чижова. Кострома, 1900-1910-е годы.На капиталы, завещанные Ф. В. Чижовым, были открыты два профессионально-технических училища: низшее химико-техническое (1894) и среднее механико-техническое (1897). Плата за обучение в низшем училище составляла 3 руб. в год, в среднем училище — 30 руб. Бедные ученики освобождались от платы, получали пособия из специальных училищных средств. Чижовские училища имели первоклассное оборудование и превосходный состав педагогов. Их выпускников охотно принимали на казенные и частные предприятия.

Сейчас в здании механико-технического училища находится Костромской энергетический техникум им. Ф. В. Чижова.

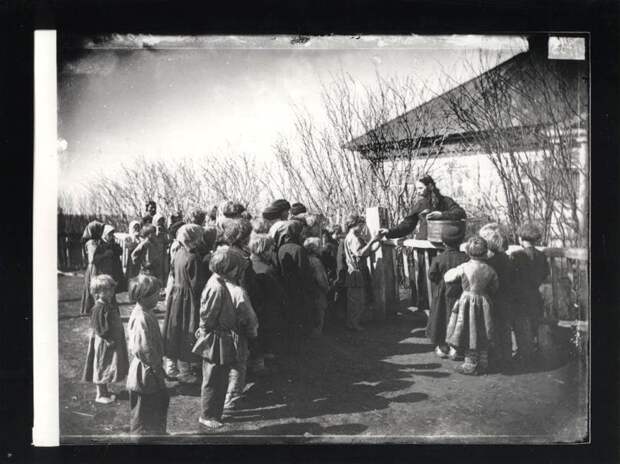

Голодный год в Нижегородской губернии. Раздача хлеба детям священником Модератовым, 1891-1892.

Голодный год в Нижегородской губернии. Раздача хлеба детям священником Модератовым, 1891-1892.Летом 1891 года территорию Черноземья и Среднего Поволжья охватила сильнейшая засуха, которая привела к неурожаю хлеба, картофеля и всех огородных овощей. Обширную территорию — 17 губерний с населением более 36 млн человек — охватил голод.

Бронирование автомобилей на Ижорском заводе. Колпино. Царскосельский уезд. Санкт-Петербургская губерния. Российская империя. 1915-1917 годы.

Бронирование автомобилей на Ижорском заводе. Колпино. Царскосельский уезд. Санкт-Петербургская губерния. Российская империя. 1915-1917 годы.По имеющимся данным, бронеавтомобили были построены на Ижорском заводе в 1915 году для 1-й пулемётной роты Русской Императорской армии. В документах завода броневики проходили, как «легковые автомобили под пулемёт». Точно неизвестно, какие автомобили использовались в качестве базы для бронемашин. По одним данным, это были «Руссо-Балты», однако некоторые источники приводят данные, что на машинах стоял двигатель «Гочкис».

Аэрофотосъемка Пскова, середина 1910-х годов.

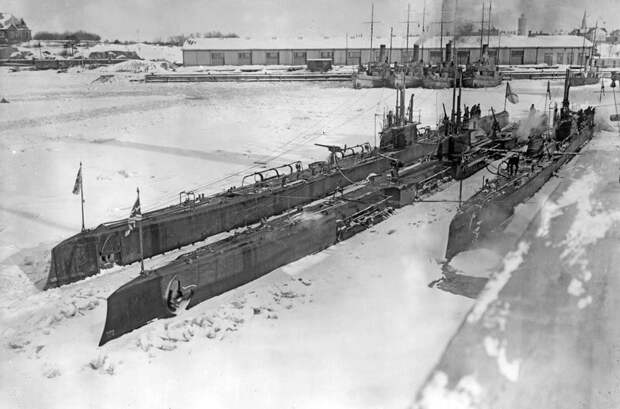

Аэрофотосъемка Пскова, середина 1910-х годов. Русские подводные лодки «Барс» и «Волк», 1916 год

Русские подводные лодки «Барс» и «Волк», 1916 годСерия российских подводных лодок начала XX века. «Барсы» приняли активное участие в Первой мировой войне на Балтийском море и в Гражданской войне. Их активная служба продолжалась до 1930-х годов. Эта серия была самой многочисленной из всех российских проектов субмарин тех лет — из 24 лодок были достроены 20, 4 погибли в Первой мировой войне, 3 затонули в мирное время, 4 (и 2 недостроенных) были захвачены Германией.

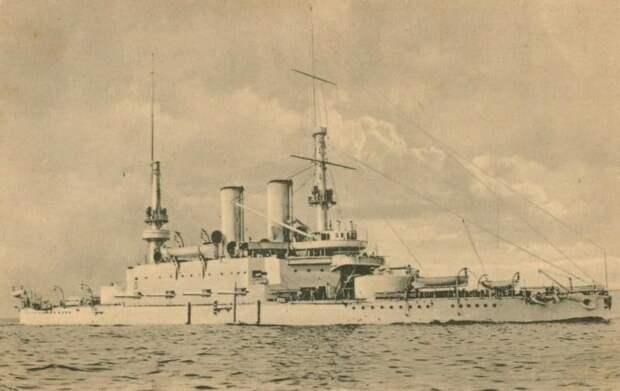

Броненосец «Три Святителя», 1910-е.

Броненосец «Три Святителя», 1910-е.Линкор Черноморского флота додредноутного типа. Является развитием балтийского броненосца «Наварин», с некоторыми улучшениями в бронировании и вооружении. Построен на Николаевской верфи, заложен в 1891 году, спущен на воду в 1893-м, вступил в строй в 1895 году. Модернизирован в 1911—1912 годах. Принимал участие в боевых действиях на Чёрном море в 1914—1916 годах. В 1922 году был разобран на металл.

Ледоколы "Байкал" и "Ангара" выходят в первый – после зимы – рейс. Иркутская губерния, 1904 год.

Ледоколы "Байкал" и "Ангара" выходят в первый – после зимы – рейс. Иркутская губерния, 1904 год.Пароход-ледокол был построен в Великобритании по заказу Сибирской железной дороги и спущен на воду озера Байкал 25 июля 1900 года в селе Лиственичном, куда был доставлен в разобранном виде из Ньюкасла. Ледокол "Ангара" и "Байкал"

предназначались для обеспечения Байкальской железнодорожной переправы, как временная мера до постройки путей вокруг озера. Ледокол "Ангара" предназначался для прокладки пути во льдах для парома "Байкал", который не мог безопасно для груза преодолевать льды толщиной свыше 70 см. Выведен из эксплуатации в 1962 году.

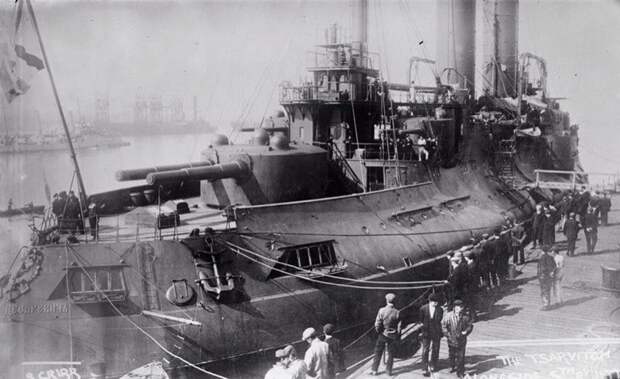

Русский броненосец Цесаревич, корабль Императорского русского военно-морского флота, 1915 год.

Русский броненосец Цесаревич, корабль Императорского русского военно-морского флота, 1915 год."Цесаревич" принимал активное участие в Русско-японской войне 1904-1905 годов. Он стал флагманом 1-й Тихоокеанской эскадры под командованием адмирала Вильгельма Витгефта. Броненосец участвовал в знаменитом Цусимском сражении, где проявил себя как мощный и стойкий боевой корабль. Несмотря на повреждения, полученные в бою, "Цесаревич" сумел выжить и вернуться на базу.

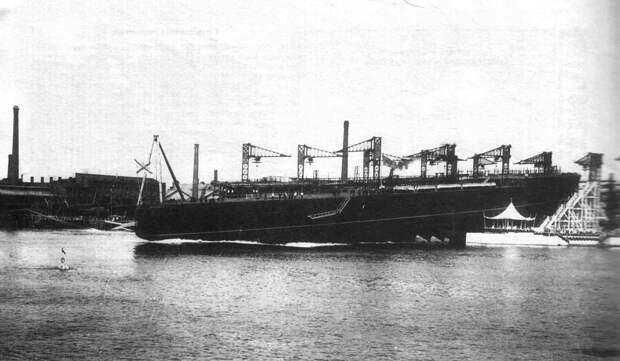

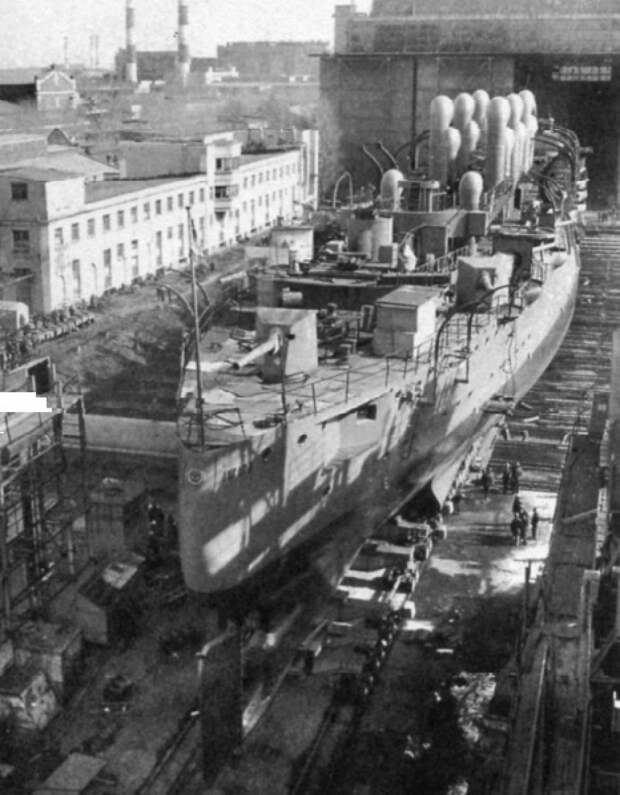

Спуск на воду корпуса линейного крейсера "Измаил", 9 июня 1915 года.

Спуск на воду корпуса линейного крейсера "Измаил", 9 июня 1915 года.Строился в годы правления Николая II в 1912-1915 годах на Балтийском заводе. К концу 1916 года для "Измаил" была изготовлена почти вся бортовая броня (внутреннее горизонтальное и отражательное бронирование установили еще на стапеле). Из-за революции 1917 года крейсер так и не был достроен. В 1931-1932 годах был разобран.

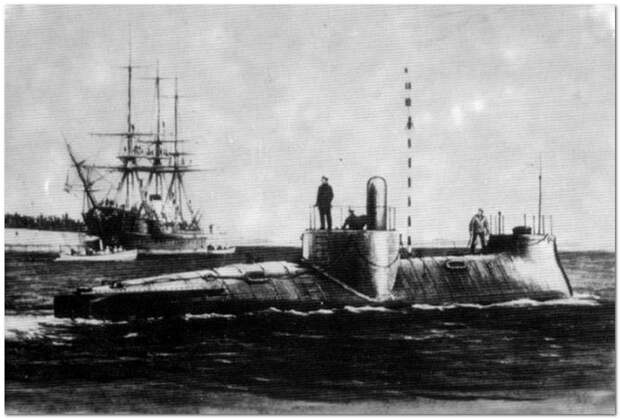

Подводная лодка Александровского

Подводная лодка АлександровскогоСоздана в 1865 году русским инженером и изобретателем И. Ф. Александровским (1817—1894). Первая лодка Александровского была построена на Балтийском заводе в 1866 году. Рабочим телом субмарины служил сжатый воздух. Многое в подводной лодке Александровского было применено впервые в подводном судостроении. Так, впервые в мире было применено продувание водяного балласта сжатым воздухом для всплытия, используемое до настоящего времени вот уже 100 лет на всех подводных лодках мира.

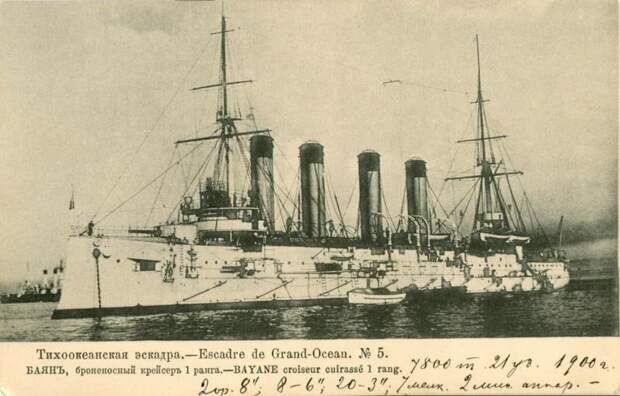

«Баян» — броненосный крейсер - первый из четырёх крейсеров типа «Баян». Заложен на верфи Ла Сейн во Франции в 1899 года. Спущен на воду 20 мая 1900 года. Вступил в строй в 1903году.

«Баян» — броненосный крейсер - первый из четырёх крейсеров типа «Баян». Заложен на верфи Ла Сейн во Франции в 1899 года. Спущен на воду 20 мая 1900 года. Вступил в строй в 1903году.Во время войны с Японией 26ноября 1904 года потоплен в гавани Порт-Артура.

Спуск на воду броненосца "Князь Суворов" со стапилей Балтийского завода, 25/12 сентября 1902 года.

Спуск на воду броненосца "Князь Суворов" со стапилей Балтийского завода, 25/12 сентября 1902 года.Русский эскадренный броненосец. Заложен 8 сентября 1901 года в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе, 25 сентября 1902 года спущен на воду. Главный строитель — корабельный инженер К. Я. Аверин. Назван в честь великого русского полководца А. В. Суворова. 27 августа 1904 года броненосец был введён в строй.

Крейсер "Аврора"

Крейсер "Аврора"На судостроительной верфи Новое адмиралтейство в Санкт-Петербурге 4 июня 1897 года (127 лет назад) был заложен легендарный крейсер «Аврора». Тогда никто не мог предположить, что корабль сыграет одну из важнейших ролей в российской истории, дав сигнал в октябре 1917 года началу штурма Зимнего дворца, а также примет участие в трех войнах XX века - Русско-японской, Первой мировой и Великой Отечественной. Свое название крейсер получил в честь фрегата «Аврора», защищавшего город Петропавловск-Камчатский в годы Крымской войны. Название для корабля выбирал лично император Николай II. В 1948 году крейсер был пришвартован у Петроградской набережной Ленинграда и до 1956 года использовался в качестве учебной базы Ленинградского нахимовского училища. Впоследствии его превратили в корабль-музей. По сегодняшний день крейсер является филиалом Центрального военно-морского музея.

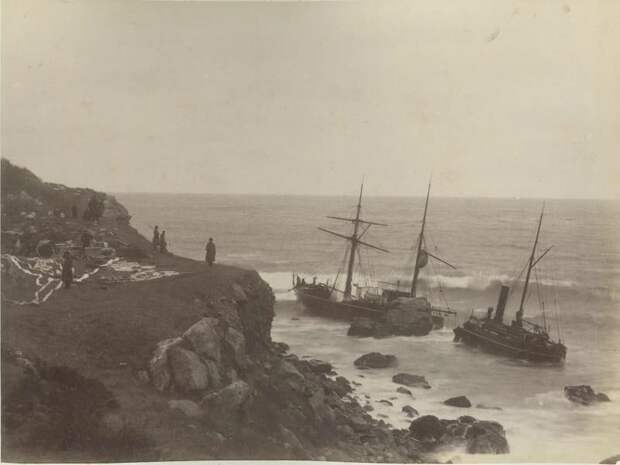

Гибель парохода «Дир»

Гибель парохода «Дир»О гибели парохода "Дир" писали: "14 декабря 1887 года «Дир» во время очередного рейса был выброшен штормом на камни у мыса Куртело между Алупкой и Симеизом, разломился и затонул ".

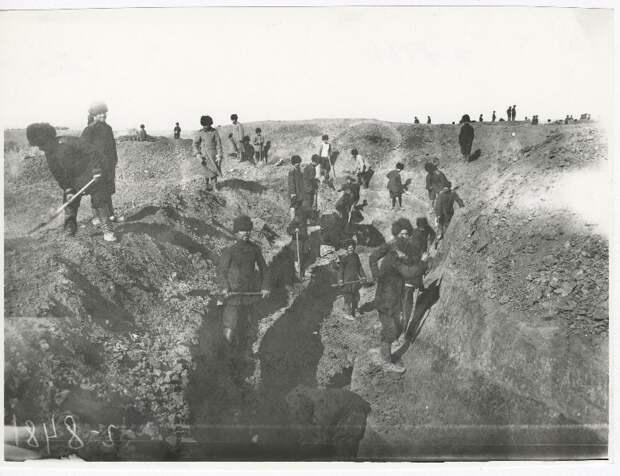

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.

Русско-турецкая война 1877-1878 гг."Охотники 1-го Пластунского батальона, бывшие 24-го мая на рекогносцировке у р. Кинтиш, которые, выполняя данную им задачу, сняли передовой Турецкий пикет из 16 человек, после получасовой рукопашной схватки". Батальон большей частью состоял из казаков-староверов.

Казаки Русской Императорской армии, 1892 год

Казаки Русской Императорской армии, 1892 год Долина, усыпанная ядрами пушек. Крымская воина 1853—1856 годы.

Долина, усыпанная ядрами пушек. Крымская воина 1853—1856 годы. Русско-японская война. Позиция Омского полка у деревни Эрдагоу, 1905 год.

Русско-японская война. Позиция Омского полка у деревни Эрдагоу, 1905 год.  Русский солдат ведет стрельбу из окопа не подставляясь под ответный огонь, 1914 год.

Русский солдат ведет стрельбу из окопа не подставляясь под ответный огонь, 1914 год. Молебен перед боем, Австрийский фронт, 1914-1916 годыРусско-турецкая война. Общий вид лагеря Арпачай близ города Александрополя. Кавказский военно-временный госпиталь, 1877 год.

Молебен перед боем, Австрийский фронт, 1914-1916 годыРусско-турецкая война. Общий вид лагеря Арпачай близ города Александрополя. Кавказский военно-временный госпиталь, 1877 год. Солдаты Русского экспедиционного корпуса под Монастиром, Македонский фронт, 1916 год.

Солдаты Русского экспедиционного корпуса под Монастиром, Македонский фронт, 1916 год. Прибытие частей Русской императорской армии в Марсель, 1916 г.

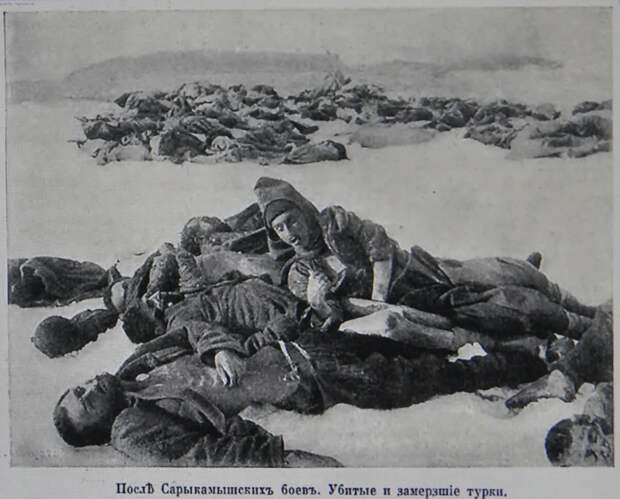

Прибытие частей Русской императорской армии в Марсель, 1916 г. Сражение при Сарыкамыше, 1914 год.

Сражение при Сарыкамыше, 1914 год.

Турецкие войска только за один день 14 декабря потеряли обмороженными 10 тыс. человек. Последняя попытка турок взять Сарыкамыш 17 декабря была отражена русскими контратаками и закончилась провалом. На этом наступательный порыв турецких войск, страдавших от морозов и плохого снабжения, истощился. Председатель Временного правительства А.Ф.Керенский на фронте, 1917 год.

Председатель Временного правительства А.Ф.Керенский на фронте, 1917 год. Семиреченская область. Город Копал, 1885 год.

Семиреченская область. Город Копал, 1885 год.

Первый строитель военный инженер П. А. Никитин. Многие годы выполняла роль казачьей церкви, в 1900 году приобрела статус военной церкви (с 1912 года 22-го туркестанского стрелкового полка) и местные казаки были вынуждены образовать на территории станицы сначала свой молельный дом в 1903 году, а затем в 1910 году отдельную станичную церковь, названную также в честь Николая Чудотворца. Первоначально в Николаевской церкви находилась полковая икона Николая Чудотворца, которую казаки привезли с собой из Сибири, кою позже перенесли в новую станичную церковь. До настоящего времени сохранилось историческое здание Николаевской станичной церкви в района бывшей Копальской станицы. Покровские казармы. Передача плевенских знамен Самогитскому полку, 1 мая 1879 года.

Покровские казармы. Передача плевенских знамен Самогитскому полку, 1 мая 1879 года.

Покровские казармы – детище Павла I, предложившего московскому населению освобождение от постойной повинности в обмен на добровольное финансирование строительства военных казарм. Постойную повинность несли все собственники жилья, кроме членов императорской фамилии, иностранных дипломатов и высших церковных иерархов. На такое строительство требовалось 2.5 млн.руб. Стараниями москвичей собрали около полумиллиона. На дома тех, кто дал деньги, прикреплялась табличка «Свободен от постоя». Такие таблички до сих пор можно видеть на некоторых старинных зданиях. 1867 год. Кола. Панорама города. Идет восстановление Благовещенской церкви после бомбардировки Колы английским корветом «Миранда» в 1854 году.

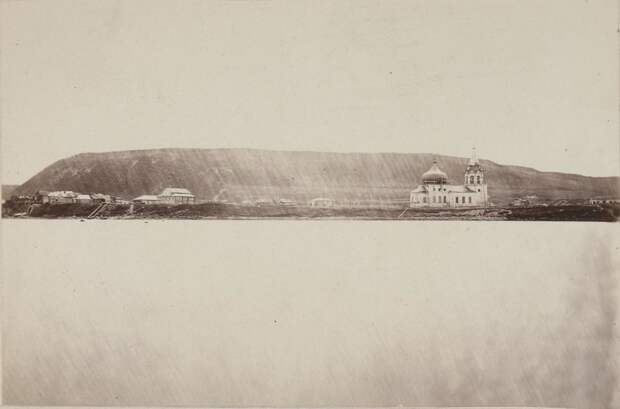

1867 год. Кола. Панорама города. Идет восстановление Благовещенской церкви после бомбардировки Колы английским корветом «Миранда» в 1854 году. Камчатка. Село Старый Острог. Сейчас город Елизово. На заднем плане – Авачинская Сопка, 1896 год.

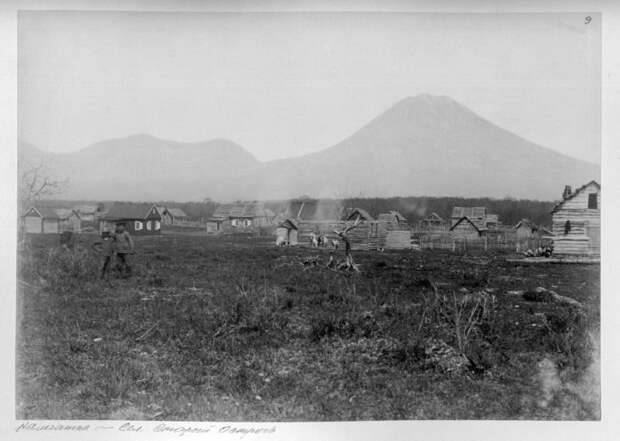

Камчатка. Село Старый Острог. Сейчас город Елизово. На заднем плане – Авачинская Сопка, 1896 год. Москва. Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь на Девичьем поле, 1880-е.

Москва. Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь на Девичьем поле, 1880-е.

Основан великим князем Василием III 13 (23) мая 1524 года в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» — главной святыни Смоленска, в благодарность за овладение Смоленском в 1514 году. На протяжении первых двух столетий своего существования служил местом заточения царственных особ женского пола. Успенский собор в городе Бийск, Томская губерния. Начало 20 века.

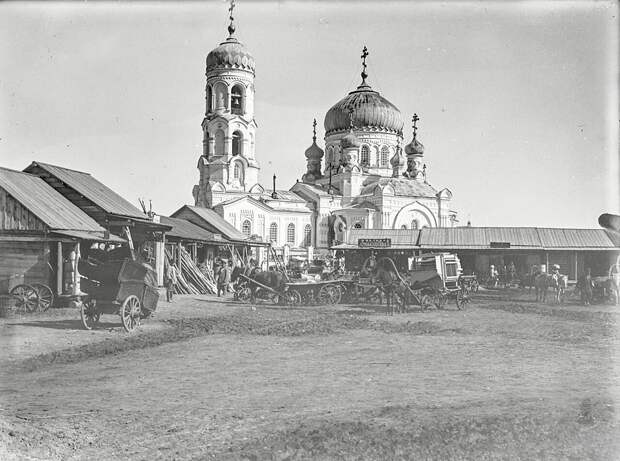

Успенский собор в городе Бийск, Томская губерния. Начало 20 века.

Заложен 5 июля 1898 года, освящён в октябре-ноябре 1903 года. Строился на частные пожертвования в основном служилых казаков и членов их семей, прихожан старого Успенского собора Бийска. Более 5 тысяч рублей пожертвовал городской голова, купец и церковный староста Михаил Савельевич Сычёв. В 1932 году Успенский храм был закрыт и приспособлен под зернохранилище. В 1947 году церковь вновь была открыта. Каменная трехпрестольная церковь в селе Марайском заложена 29 июня 1863 года благочинным Курганских окружных церквей священником Никитой Розановым при содействии местных священников.

Каменная трехпрестольная церковь в селе Марайском заложена 29 июня 1863 года благочинным Курганских окружных церквей священником Никитой Розановым при содействии местных священников.

Церковь в селе Марайском Мостовского района была закрыта решением Челябинского облисполкома в 1938 году, в здании разместились мастерские автоколонны. Камера для вытрезвления при Московской части Петербурга. 1910-е.

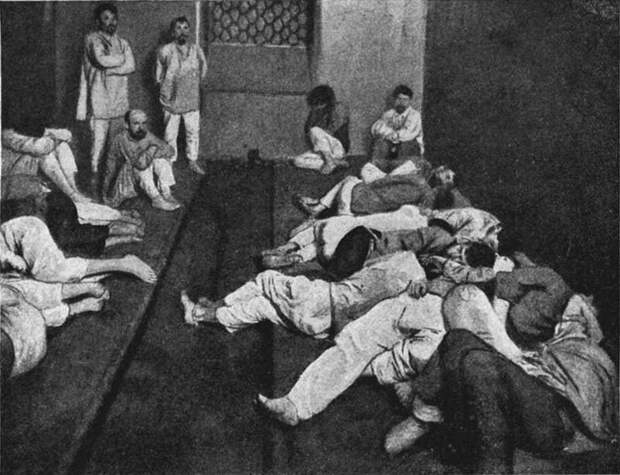

Камера для вытрезвления при Московской части Петербурга. 1910-е.

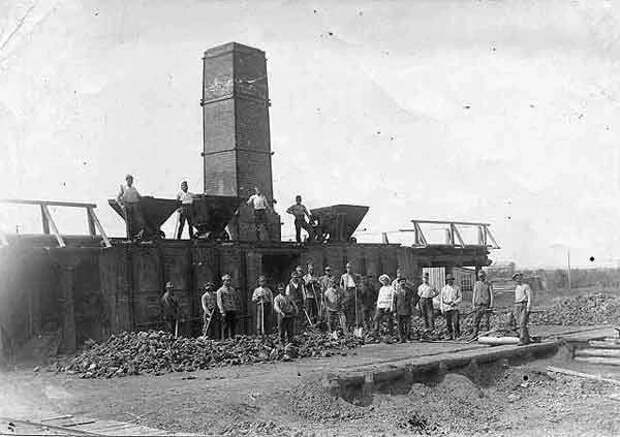

7.11.1902 в Туле, по инициативе местного врача Фёдора Архангельского, открылся первый в России вытрезвитель под названием «Приют для опьяневших». Кузнецкие каменноугольные копи (Копикуз)

Кузнецкие каменноугольные копи (Копикуз)

Акционерное общество «Кузнецкие каменноугольные копи» получило право использовать полезные ископаемые практически на всей территории Кузбасса. Общество провело геологические изыскания, показавшие, что в местности находится один из крупнейших бассейнов планеты. Работы начались в 1913 г. Проект, включавший крупные металлургический и коксохимический комбинаты, а также крупную Кольчугинскую железную дорогу, в результате закончен не был, постепенно замедляясь во время революций и Гражданской войны.

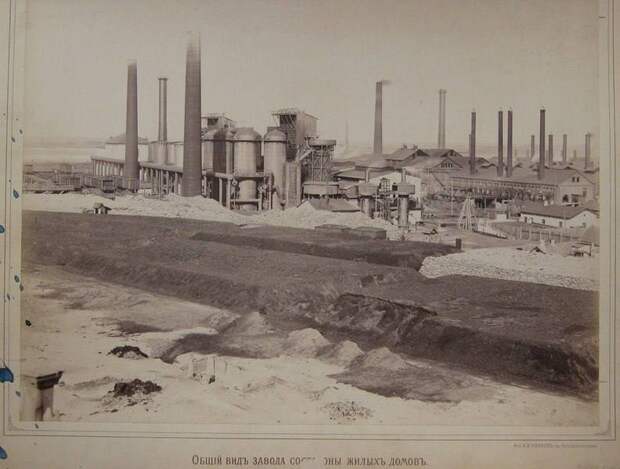

Тем не менее, в рассматриваемый период проект уже достиг размеров крупного. Днепровский металлургический завод, 1896 год.

Днепровский металлургический завод, 1896 год.

Основан в годы правления императора Александра III в 1887 году. 22 мая 1887 года в эксплуатацию была введена первая доменная печь завода производительностью 100 тонн металла в сутки.

В 1913 году, накануне Первой мировой войны, завод производил чугун, сталь, различные готовые изделия из них; имел 10 паровых машин, 6 газовых и 5 паровых турбин (общая мощность — 41,3 тыс. л. с.); число рабочих — 8166 чел., стоимость годового производства — 22.8 млн руб., годовой объем выпускаемой продукции — около 69,2 млн пудов. С 1893 при заводе действовали общество потребителей, больница на 40 коек, аптека. 2-классная школа (в 1913 свыше 1 тыс. учеников.) Котёл дореволюционной электростанции, 1902 год

Котёл дореволюционной электростанции, 1902 год Английские самодвижущиеся локомобили (дорожные паровозы) «Фоулер» с топками на соломе, 1875 год, Самарская губерния.

Английские самодвижущиеся локомобили (дорожные паровозы) «Фоулер» с топками на соломе, 1875 год, Самарская губерния.

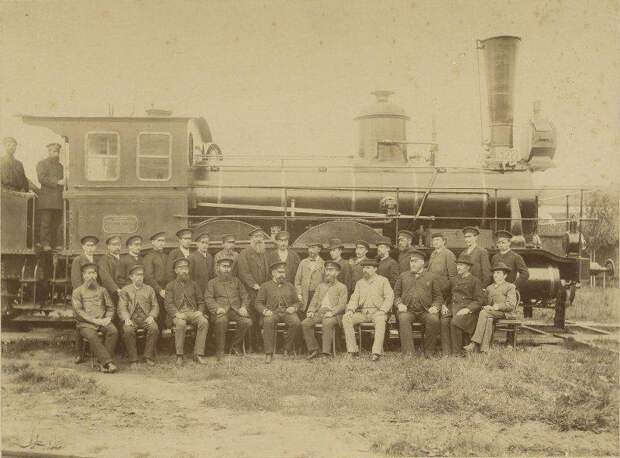

В России локомобили Фоулера начали активно использовать в конце 19 века. Они стали незаменимыми помощниками в сельском хозяйстве, значительно увеличивая производительность и облегчая труд крестьян. Эти мощные машины использовались для вспашки больших полей, что позволяло быстрее и эффективнее обрабатывать землю. Групповой портрет служащих паровозного депо. Российская Империя, 1900-е годы.

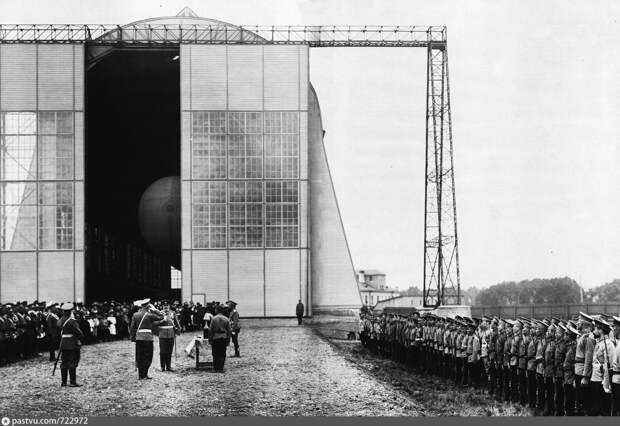

Групповой портрет служащих паровозного депо. Российская Империя, 1900-е годы. Торжественная сдача в эксплуатацию дирижабля «Ястреб», 1910 год.

Торжественная сдача в эксплуатацию дирижабля «Ястреб», 1910 год.

Дирижабль "Ястреб" имел внушительные размеры, позволяющие ему выполнять сложные задачи. Он был оборудован мощными двигателями, которые обеспечивали высокую скорость и маневренность в полете. Дирижабль мог достигать значительных высот и покрывать большие расстояния, что делало его незаменимым в разведывательных и транспортных операциях. 17 июля 1911 года состоялся первый в России автопробег военных грузовиков между Петербургом и Москвой.

17 июля 1911 года состоялся первый в России автопробег военных грузовиков между Петербургом и Москвой.

Утром военные грузовики выстроились у Летнего сада и по сигналу пустились в путь. Все грузовики проследовали в колоннах на дистанции 80 шагов.

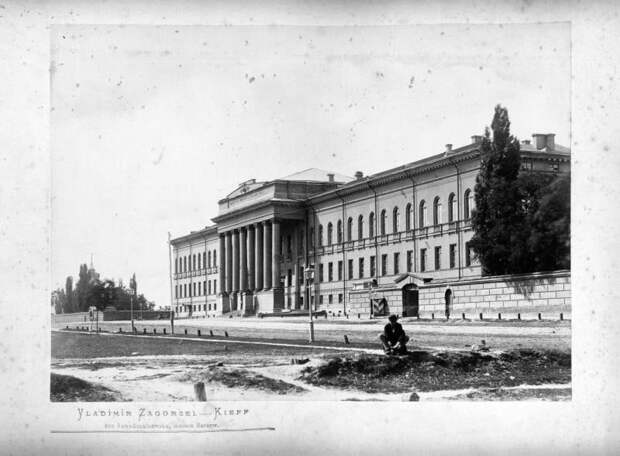

Общая его протяженность маршрута: Петербург - Москва - Петербург - Нарва — Альт - Изенгоф - Петербург составляла 1500 верст. Киевский Императорский университет святого Владимира, 1883 год. С 2015 года – Киевский Национальный Университет Шевченко.

Киевский Императорский университет святого Владимира, 1883 год. С 2015 года – Киевский Национальный Университет Шевченко. В 1900 году начались занятия в основанном 11 мая 1896 года

В 1900 году начались занятия в основанном 11 мая 1896 года

Томском технологическом институте (ныне Томский политехнический университет) – старейший технический вуз в зауральской части России.

Основан в 1896 году, открыт в 1900 году, первоначально назывался "Томский технологический институт". Основное здание университета построено в 1896-1902 годах по проекту архитектора Р.Р. Марфельда. В создании института и особенно его химического отделения принимал активное участие Д.И. Менделеев.

Первую лекцию (по аналитической геометрии) прочитал профессор В.Л. Некрасов. 13 мая 1902 г. Открытие Таможенной заставы в Благовещенске

13 мая 1902 г. Открытие Таможенной заставы в Благовещенске

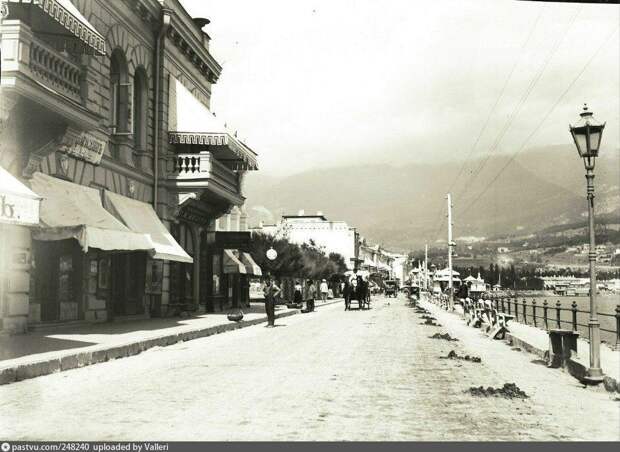

Сенатом было опубликовано распоряжение Министра финансов Российской империи об открытии таможенной заставы в Благовещенске. Благовещенская таможенная застава начала свою работу в составе двух таможенных чиновников и 10-ти досмотрщиков, а через семь лет стала одной из важнейших в Приамурье по объемам деятельности и кругу решаемых задач. Набережная Ялты. Крым, 1898-1899 гг.

Набережная Ялты. Крым, 1898-1899 гг. Памятник Екатерине II рядом с Собором Григория Просветителя в Нахичевани-на-Дону, Области Войска Донского.

Памятник Екатерине II рядом с Собором Григория Просветителя в Нахичевани-на-Дону, Области Войска Донского.

После Октябрьского переворота памятник дважды снимался с постамента, пока в итоге не был переплавлен на заводе «Красный Аксай» в 1920 году. Вместо снесенной императрицы на постаменте был установлен памятник Карлу Марксу. А собор в 1960-х гг. был снесён и на него месте возведен Дворец культуры завода Красный Аксай. Павильон фирмы «Кунст и Альберс» на выставке достижений в Хабаровске в 1913 году.

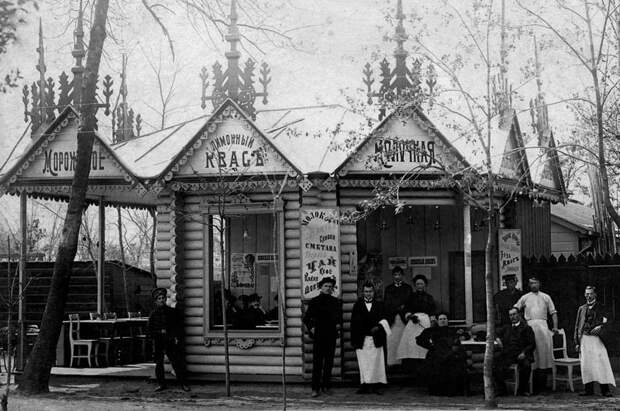

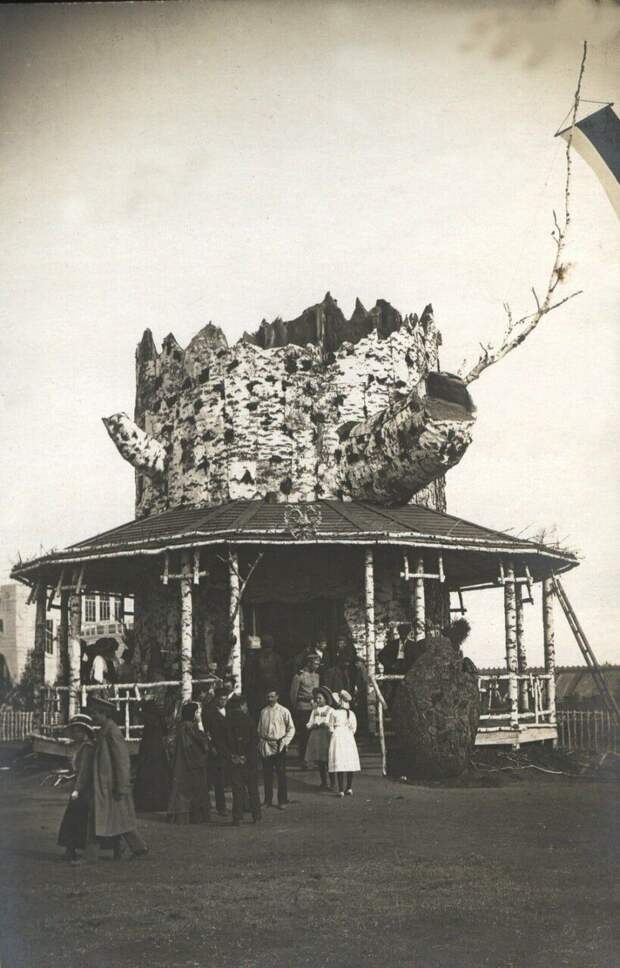

Павильон фирмы «Кунст и Альберс» на выставке достижений в Хабаровске в 1913 году. Летние киоски, Санкт-Петербург, 1910-е годы.

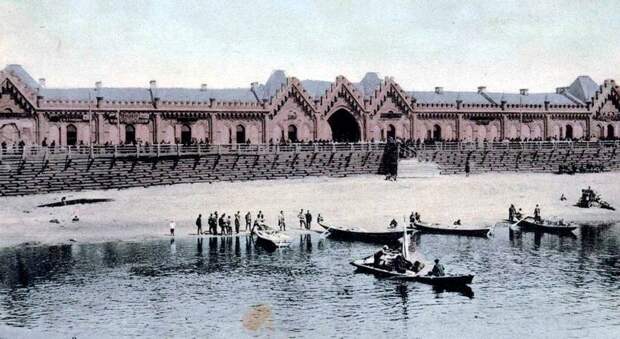

Летние киоски, Санкт-Петербург, 1910-е годы. Южно-русская сельскохозяйственная, промышленная и кустарная выставка в Екатеринославе

Южно-русская сельскохозяйственная, промышленная и кустарная выставка в Екатеринославе Проходила в 1910 году. Была организована по решению Екатеринославского земства и частично за счет его средств. Почетным попечителем выставки был председатель Совета министров Российской империи — Пётр Столыпин

Проходила в 1910 году. Была организована по решению Екатеринославского земства и частично за счет его средств. Почетным попечителем выставки был председатель Совета министров Российской империи — Пётр Столыпин

Выставка длилась с 1 июля по 30 сентября 1910 года в Городском саду Екатеринослава. В ней приняли участие преимущественно сельские хозяйства Екатеринославской, Полтавской, Харьковской, Таврической, Херсонской губерний. В 1911 г. в Омске произошло значительное событие – была проведена Первая Западно-Сибирская сельскохозяйственная, лесная и торгово-промышленная выставка.

В 1911 г. в Омске произошло значительное событие – была проведена Первая Западно-Сибирская сельскохозяйственная, лесная и торгово-промышленная выставка.

По размаху и времени подготовительных работ, объёму и разнообразию экспонентов, красоте и фантазийности экспозиций и архитектуре выставочных павильонов она до сих пор остаётся непревзойденным образцом выставочного дела Зауралья. Памятник Императору Александру II в Пермской губернии, Екатеринбургский уезд, г. Екатеринбург, 1909 год.

Памятник Императору Александру II в Пермской губернии, Екатеринбургский уезд, г. Екатеринбург, 1909 год.

Памятник открыт в 1906 году, находился на Кафедральной площади. Памятник императору Александру II в Нижнем Новгороде в начале ХХ века.

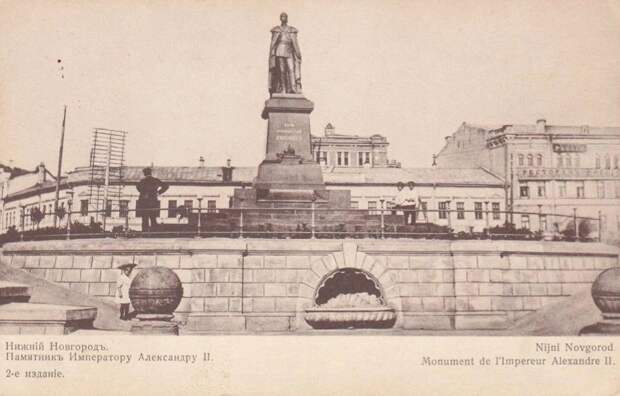

Памятник императору Александру II в Нижнем Новгороде в начале ХХ века.

После большевистского переворота памятник императору был уничтожен. Санкт-Петербург. Столица Российской Империи. Площадь Восстания образца 1910 года

Санкт-Петербург. Столица Российской Империи. Площадь Восстания образца 1910 года

Тогда – Знаменская площадь. На месте снесённого в 1936 году храма Знамения Пресвятой Богородицы сегодня располагается вестибюль станции «Площадь Восстания». В центре – памятник Александру III (сейчас находится во дворе Мраморного дворца). На его месте установлен обелиск «Городу-герою Ленинграду». Похороны Александра III, 30 октября 1894 год

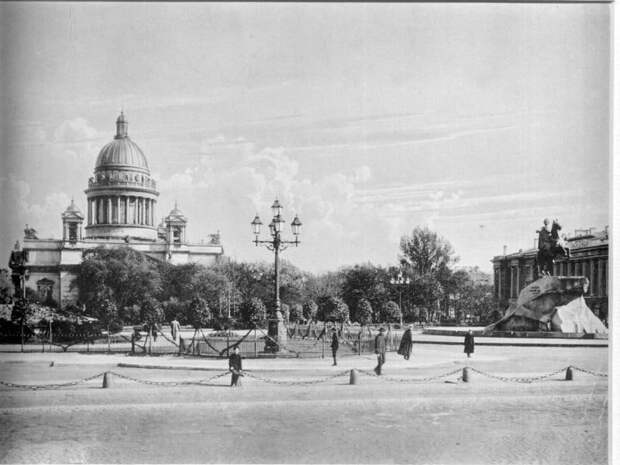

Похороны Александра III, 30 октября 1894 год Вид на Сенатскую площадь, Санкт-Петербург, 1913 год

Вид на Сенатскую площадь, Санкт-Петербург, 1913 год Чудов монастырь, Москва, 1882 год.

Чудов монастырь, Москва, 1882 год.  Чудов монастырь в Кремле, 1896 год

Чудов монастырь в Кремле, 1896 год Иверские ворота. Москва. 1896-1900 гг.

Иверские ворота. Москва. 1896-1900 гг.

Воскресенские ворота (Иверские ворота, до 1680 года — Неглиненские, также Львиные, Курятные) — двойные проездные ворота Китайгородской стены, расположенные в одноимённом проезде между зданием Городской думы и Государственным историческим музеем (ГИМ). Впервые были построены в 1538 году по проекту архитектора Петрока Малого. Выстроены заново в 1680 году. В 1931 году снесены, восстановлены в 1995 году под руководством О.И. Журина. Линейка на площади Ильинских Ворот, 1887 год.

Линейка на площади Ильинских Ворот, 1887 год.

Пассажиры сидели спиной друг к другу, боком по направлению движения. Как правило, от 8 до 20 мест. Линейки были как маршрутные, так и под заказ. По подсчётам городской управы средняя скорость линейки была 2 версты в час. Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами.

Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами.

Первая в Российской империи анимация появилась в 1912 году. Ее создал энтомолог Владислав Старевич, долгое время работавший в ателье Ханжонкова. «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами» — первый мультфильм в технике объемной анимации, который по сюжету напоминает средневековые рыцарские романы. Герои мультика — жуки, которые начали кровопролитную войну между странами из-за прекрасной девушки. Современникам казалось, что Старевич совершил невероятное — выдрессировал жуков. На самом же деле постановщик просто высушил насекомых, а их передвижения фиксировал с помощью покадровой съемки. Антон Павлович Чехов, 1890 год

Антон Павлович Чехов, 1890 год Русcкий писатель Лeв Толстой со своей семьей, 1908 год

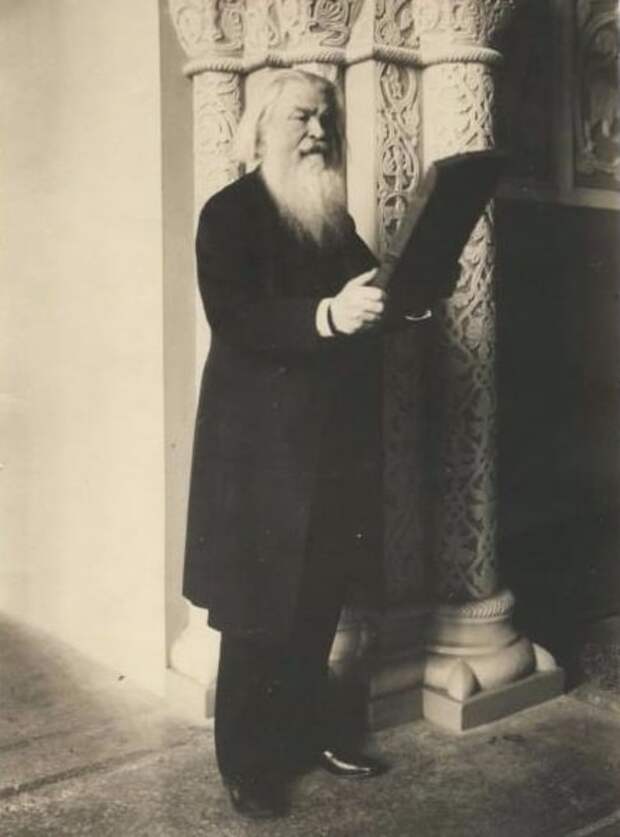

Русcкий писатель Лeв Толстой со своей семьей, 1908 год Иван Егорович Забелин (1820, Тверь - 31 декабря 1908 [13 января 1909], Москва) — русский археолог и историк, специалист по истории города Москвы. Член-корреспондент Императорской Академии наук по разряду историко-политических наук, почётный член Императорской Академии наук, инициатор создания Императорского Российского Исторического музея.

Иван Егорович Забелин (1820, Тверь - 31 декабря 1908 [13 января 1909], Москва) — русский археолог и историк, специалист по истории города Москвы. Член-корреспондент Императорской Академии наук по разряду историко-политических наук, почётный член Императорской Академии наук, инициатор создания Императорского Российского Исторического музея. Генерал от кавалерии Александр Александрович Пушкин (старший сын поэта Александра Сергеевича Пушкина) в форме 13-го гусарского Нарвского полка. Москва, 1911 г.

Генерал от кавалерии Александр Александрович Пушкин (старший сын поэта Александра Сергеевича Пушкина) в форме 13-го гусарского Нарвского полка. Москва, 1911 г. Семья Брежневых: мать Наталья Денисовна, брат Яков (сидит на столике), сестра Вера и Леонид,1914 год.

Семья Брежневых: мать Наталья Денисовна, брат Яков (сидит на столике), сестра Вера и Леонид,1914 год. Марина Цветаева и Сергей Эфрон за чайным столом в доме Максимилиана Волошина в Коктебеле, начало 20 века

Марина Цветаева и Сергей Эфрон за чайным столом в доме Максимилиана Волошина в Коктебеле, начало 20 века Портрет А.В. Неждановой в роли Волховы. 1910-е

Портрет А.В. Неждановой в роли Волховы. 1910-е Певица Мария Каринская в русском костюме и кокошнике. 1900-е.

Певица Мария Каринская в русском костюме и кокошнике. 1900-е. Сцена из спектакля Нора по пьесе Генрика Ибсена Кукольный дом. СПб, Драматический театр Веры Комиссаржевской, 1904 год.

Сцена из спектакля Нора по пьесе Генрика Ибсена Кукольный дом. СПб, Драматический театр Веры Комиссаржевской, 1904 год. Балерина Анна Павлова, 1912 год. Колоризированное фото

Балерина Анна Павлова, 1912 год. Колоризированное фото

Свежие комментарии