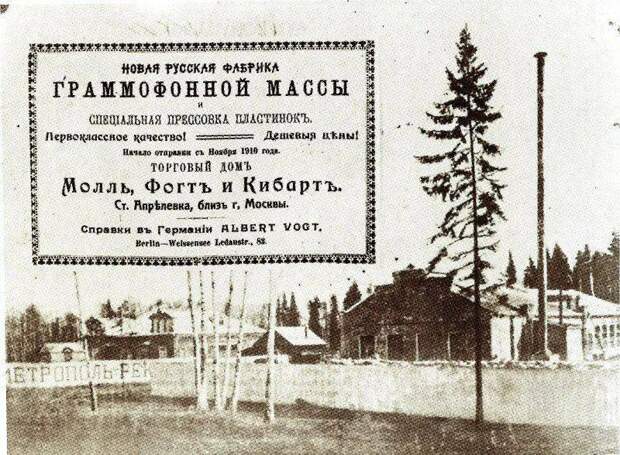

Первая русская фабрика граммофонных пластинок Производство грампластинок в России было налажено 1 сентября 1910 года, когда в подмосковном селе Апрелевка открылась первая русская фабрика массы для граммофонных пластинок и их прессовки. Позднее она получила название Апрелевский завод грампластинок.

Производство грампластинок в России было налажено 1 сентября 1910 года, когда в подмосковном селе Апрелевка открылась первая русская фабрика массы для граммофонных пластинок и их прессовки. Позднее она получила название Апрелевский завод грампластинок.

Завод построили два немецких предпринимателя (финансист и специалист по звукозаписи).

После революции 1917 года был создан отдел «Советская пластинка». На пластинках тех лет красовалась ласточка, державшая в клюве нотный знак золотистого цвета. Она стала эмблемой Апрелевского завода.

Расцвет предприятия пришелся на советское время. В 1964 году в СССР была создана фирма грамзаписи «Мелодия», в структуру которой вошел и Апрелевский завод. В эпоху «Мелодии» на нем выпускалось до 60% всех производившихся в стране грампластинок.

Русь созданием своей сети дорог обязана не римлянам, а монголам.

Русь созданием своей сети дорог обязана не римлянам, а монголам. Именно после них появились ямские станции, которые позволяли менять лошадей и быстро одолевать гигантские расстояния. В условиях, когда дорога тянулась на сотни километров, знаки теряли актуальность.

Однако при строительстве в 1667 году царской резиденции в селе Коломенское царь Алексей Михайлович повелел установить вдоль дороги, ведущей из Москвы, четырехметровые столбы. Они были из камня и облицованы мрамором, а сверху украшены двуглавыми орлами. Именно с этих столбов на Руси пошла поговорка «верста коломенская».

Однако при строительстве в 1667 году царской резиденции в селе Коломенское царь Алексей Михайлович повелел установить вдоль дороги, ведущей из Москвы, четырехметровые столбы. Они были из камня и облицованы мрамором, а сверху украшены двуглавыми орлами. Именно с этих столбов на Руси пошла поговорка «верста коломенская».Глобальным переменам дорожное хозяйство России подверглось при Петре I. В своем указе он повелевал: «Ставить верстовые столбы крашеные и подписанные цифрами, ставить по верстам на перекрестках руки с написанием, куда которая лежит». Черно-белые столбы на обочинах были видны издалека даже в сумерки. Помимо верст столбы указывали наименование местности и пределы владений.

Царь Миротворец

Царь Миротворец При Александре III территория Российской империи увеличилась на 430 тыс. км². Присоединение Россией Средней Азии вызывало озабоченность Великобритании, усматривавшей в таком продвижении России угрозу своим индийским владениям. В 1885 войска афганского эмира под руководством английских офицеров вышли на левый берег реки Кушка, где находились русские части. Афганский правитель заявил свои претензии на туркменские земли. Произошло военное столкновение, в котором победу одержали русские войска.

При Александре III территория Российской империи увеличилась на 430 тыс. км². Присоединение Россией Средней Азии вызывало озабоченность Великобритании, усматривавшей в таком продвижении России угрозу своим индийским владениям. В 1885 войска афганского эмира под руководством английских офицеров вышли на левый берег реки Кушка, где находились русские части. Афганский правитель заявил свои претензии на туркменские земли. Произошло военное столкновение, в котором победу одержали русские войска."Александр III подошел к столу из камня, ударил кулаком - стол разлетелся. "Всю казну на войну!" Англичанам это стало известно. И только этого было достаточно, чтобы война была остановлена", - рассказывает Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский, председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Все это отрезвило Великобританию и заставило её в том же 1885 году подписать соглашение о создании русско-английских военных комиссий для определения окончательных границ России и Афганистана.

ПРАВИЛА ПЕРЕГОВОРОВ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ.

ПРАВИЛА ПЕРЕГОВОРОВ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ. Отрывок из книги Игоря Рызова

В 1905 году Сергей Юльевич Витте представлял Россию на переговорах с Японией.

В 1905 году Сергей Юльевич Витте представлял Россию на переговорах с Японией. В какой-то момент у японского переговорщика Комуры, министра иностранных дел, сдали нервы: «Вы ведете себя так, будто в войне победила не Япония, а Россия!»

В самом деле, Россия потерпела сокрушительное поражение – и на суше, и на море. Ни армии, ни флота не осталось, Сибирь защищать было нечем. Однако Витте не только не принимал требования оппонента, но и имел наглость ставить свои условия. Даже традиционно сдержанные японцы не выдержали такого возмутительного поведения.

Делу не помогало и то, что переговоры проходили на территории США, а в качестве посредника выступал президент Теодор Рузвельт. В течение всего процесса он старался поддерживать Японию.

И тем не менее, Витте в итоге добился своего. Японии пришлось отказаться от многих своих притязаний. Даже освободить северную часть оккупированного ею острова Сахалин. Витте получил графский титул, а японцы получили массовые беспорядки в Токио, потому что Портсмутский мирный договор был воспринят обществом как унижение. Комура был вынужден уйти в отставку.

Что же позволило Витте добиться успеха?

Умение придерживаться стратегии и грамотно выстраивать тактику переговорного процесса.

Эту тактику отлично описал Ю. В. Дубинин:

1. Ничем не показывать, что Россия желает мира. Вести себя так, чтобы создать впечатление, что если государь согласился на переговоры (инициатива исходила от США), то только ввиду общего желания почти всех стран, чтобы война была прекращена, а самой России мир безразличен.

2. Держать себя, как подобает представителю России, то есть представителю величайшей империи, у которой приключилась маленькая неприятность. То, что Россия в то время была величайщей империей мира, – это очевидный факт.

3. Имея в виду громадную роль прессы в Америке, держать себя предупредительно и доступно ко всем ее представителям, чтобы заслужить ее расположение.

БОТКИН Александр Сергеевич (1866 - 1936),

БОТКИН Александр Сергеевич (1866 - 1936),  родной брат Евгения Сергеевича БОТКИНА -лейб-медика, расстреляного вместе с царской семьей.

родной брат Евгения Сергеевича БОТКИНА -лейб-медика, расстреляного вместе с царской семьей. Военно-морской врач, гидрограф, изобретатель, лейтенант российского флота (1896), исследователь Северного Ледовитого океана и озера БайкалОкончил военно-медицинскую академию в 1890 году с занесением фамилии на мраморную доску почета академии. Морской врач в заграничном плаванье крейсера «Рында». В начале 1905 года - увольняется со службы по состоянию здоровья с присвоением звания капитана 2- го ранга.

Скончался в Сан - Ремо, Италия.

Именем А. С. Боткина назван мыс в Карском море.

Если вам периодически лень прописывать во всяких документах свой точный адрес регистрации, посмотрите на эту улицу. Сейчас она тянется через все Замоскворечье и называется Новокузнецкой.

Если вам периодически лень прописывать во всяких документах свой точный адрес регистрации, посмотрите на эту улицу. Сейчас она тянется через все Замоскворечье и называется Новокузнецкой. Так было не всегда. После смерти Ленина большевики постановили быть улице с новым названием - 16 часов 05 минут 22 января 1924 года. Представляю как обрадовались жители.

Так было не всегда. После смерти Ленина большевики постановили быть улице с новым названием - 16 часов 05 минут 22 января 1924 года. Представляю как обрадовались жители. Что написано на щите Рюрика? Лета СТО?

Что написано на щите Рюрика? Лета СТО?

Как известно, у некоторых кириллических букв имелись цифровые значения. Буква S ("зело") означает число 6, которое вместе со стоящим впереди буквы знаком ҂ превращается в 6000. Буква Т ("твердо") означает 300, буква О ("он") означает 70. Соберем все вместе и получим число 6370.

Итак, на щите Рюрика начертано - "Лета 6370". Т.е. 6370 год от Сотворения мира или же 862 г. от Рождества Христова. Та самая отмеченная в летописи дата, от которой принято вести начало российской государственности.

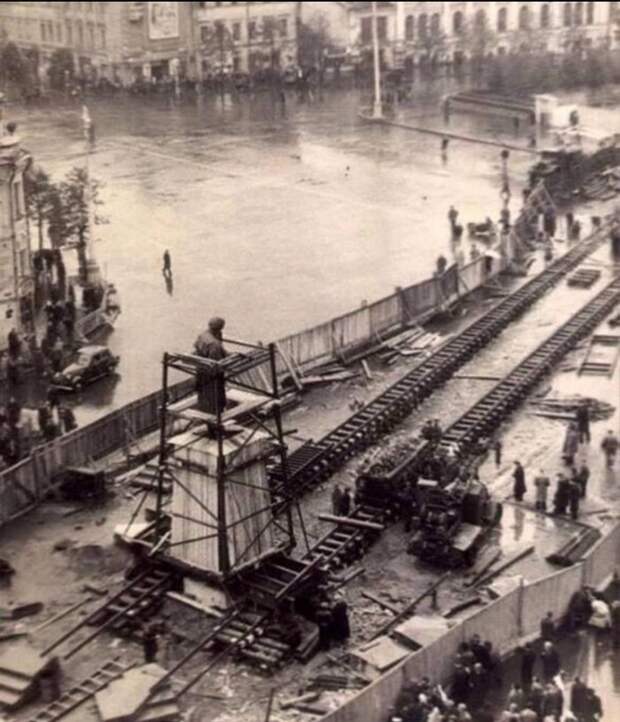

Очень редкая фотография. 1950 год. Москва. Переезд памятника Пушкину на другую сторону площади.

Очень редкая фотография. 1950 год. Москва. Переезд памятника Пушкину на другую сторону площади. После переноса памятник стал центром композиции новой площади, названной в честь поэта, и популярным местом у многих поколений москвичей и туристов.

После переноса памятник стал центром композиции новой площади, названной в честь поэта, и популярным местом у многих поколений москвичей и туристов. В доме Суворова жили солдаты-инвалиды

В доме Суворова жили солдаты-инвалиды  Суворов постоянно помогал офицерам, испытывающим нужду, и был милостив к нищим. Перед Пасхой он тайно посылал в остроги по 1000 рублей, чтобы выкупить должников. У Суворова в доме всегда жили несколько престарелых крестьян или инвалидов-солдат. Сохранились письменные распоряжения Суворова, в одном из которых говорится: «Инвалидных солдат-стариков ныне в Кончанском 6 человек. Жалования им от меня по 10 рублей в год. Платье из простого сукна погодно. Пища обыкновенная без роскоши... Ежели старики эти пожелают от праздности работать землю, то и оную уделить, только не иначе как по собственной их воле».

Суворов постоянно помогал офицерам, испытывающим нужду, и был милостив к нищим. Перед Пасхой он тайно посылал в остроги по 1000 рублей, чтобы выкупить должников. У Суворова в доме всегда жили несколько престарелых крестьян или инвалидов-солдат. Сохранились письменные распоряжения Суворова, в одном из которых говорится: «Инвалидных солдат-стариков ныне в Кончанском 6 человек. Жалования им от меня по 10 рублей в год. Платье из простого сукна погодно. Пища обыкновенная без роскоши... Ежели старики эти пожелают от праздности работать землю, то и оную уделить, только не иначе как по собственной их воле». Андрей Нартов: изобретатель токарно-винторезного станка

Андрей Нартов: изобретатель токарно-винторезного станка Технический гений Петровской эпохи родился в 1693 году в Москве. С 16 лет он работал токарем. В 1712 году Пётр I вызвал его в Петербург, где определил, как высококвалифицированного токаря, в собственную дворцовую «токарню». Отношения Нартова с Петром Первым были очень близкими: токарня была рядом с царскими покоями и часто служила царю кабинетом.

Технический гений Петровской эпохи родился в 1693 году в Москве. С 16 лет он работал токарем. В 1712 году Пётр I вызвал его в Петербург, где определил, как высококвалифицированного токаря, в собственную дворцовую «токарню». Отношения Нартова с Петром Первым были очень близкими: токарня была рядом с царскими покоями и часто служила царю кабинетом.  В этот период Нартов разработал, пожалуй, главную конструкцию в своей жизни: первый в мире токарно-винторезный станок с механизированным суппортом и набором сменных зубчатых колёс (1717 год). Правда, потом это изобретение было забыто и заново "открыто" уже только в 1800-м году. Помимо токарного дела, Нартов занимался и другими техническими вопросами, в частности, в 1722 году Нартов построил станок для сверления фонтанных труб, прокладываемых в Петергофе.

В этот период Нартов разработал, пожалуй, главную конструкцию в своей жизни: первый в мире токарно-винторезный станок с механизированным суппортом и набором сменных зубчатых колёс (1717 год). Правда, потом это изобретение было забыто и заново "открыто" уже только в 1800-м году. Помимо токарного дела, Нартов занимался и другими техническими вопросами, в частности, в 1722 году Нартов построил станок для сверления фонтанных труб, прокладываемых в Петергофе.  После смерти Петра I Нартов был отстранён от двора, однако он не отчаялся и отправился в Москву на московский монетный двор, где модернизировал оборудование. Позднее, работая в Артиллерийском ведомстве, Нартов создал новые станки, оригинальные запалы, предложил новые способы отливки пушек, заделки раковин в канале орудия и др. Им был изобретён оригинальный оптический прицел и 44-ствольная «Мортирная батарея Нартова», не принятая на вооружение, но содержащая целый ряд интереснейших конструктивных решений. Значение изобретений Нартова было столь велико, что 2 мая 1746 года был издан указ о его награждении за артиллерийские изобретения пятью тысячами рублей.

После смерти Петра I Нартов был отстранён от двора, однако он не отчаялся и отправился в Москву на московский монетный двор, где модернизировал оборудование. Позднее, работая в Артиллерийском ведомстве, Нартов создал новые станки, оригинальные запалы, предложил новые способы отливки пушек, заделки раковин в канале орудия и др. Им был изобретён оригинальный оптический прицел и 44-ствольная «Мортирная батарея Нартова», не принятая на вооружение, но содержащая целый ряд интереснейших конструктивных решений. Значение изобретений Нартова было столь велико, что 2 мая 1746 года был издан указ о его награждении за артиллерийские изобретения пятью тысячами рублей.  В 1755 году Нартов завершил работу над рукописью «Театрум махинариум, или Ясное зрелище махин» — своеобразной энциклопедией станкостроения. Труд содержал тщательное описание 34 оригинальных токарных, токарно-копировальных и токарно-винторезных станков. Нартов давал подробные чертежи станков, составлял пояснения, разрабатывал кинематические схемы, описывал применявшиеся инструменты и выполненные изделия.

В 1755 году Нартов завершил работу над рукописью «Театрум махинариум, или Ясное зрелище махин» — своеобразной энциклопедией станкостроения. Труд содержал тщательное описание 34 оригинальных токарных, токарно-копировальных и токарно-винторезных станков. Нартов давал подробные чертежи станков, составлял пояснения, разрабатывал кинематические схемы, описывал применявшиеся инструменты и выполненные изделия.  Развитие авиации. Строительство первого аэродрома

Развитие авиации. Строительство первого аэродрома  С 25 апреля по 2 мая 1910 г. на Коломяжском ипподроме прошла первая Международная авиационная неделя, которую организовал Императорский Всероссийский аэроклуб. В ней приняли участие пять зарубежных авиаторов и один из первых летчиков российского происхождения Николай Евграфович Попов (1878, Иваново-Вознесенск — 30 декабря 1929, Канны, Франция) родился в купеческой семье, получил агрономическое образование, но уехал путешествовать, мечтая найти дело по душе.

С 25 апреля по 2 мая 1910 г. на Коломяжском ипподроме прошла первая Международная авиационная неделя, которую организовал Императорский Всероссийский аэроклуб. В ней приняли участие пять зарубежных авиаторов и один из первых летчиков российского происхождения Николай Евграфович Попов (1878, Иваново-Вознесенск — 30 декабря 1929, Канны, Франция) родился в купеческой семье, получил агрономическое образование, но уехал путешествовать, мечтая найти дело по душе. Так в 1909 г. он оказался во Франции, где стал работать механиком в авиашколе, созданной братьями Райт под Парижем, а затем начал получать первые уроки летного мастерства. Так и получилось, что весной 1910 г. он оказался над Коломяжским ипподромом.

Так в 1909 г. он оказался во Франции, где стал работать механиком в авиашколе, созданной братьями Райт под Парижем, а затем начал получать первые уроки летного мастерства. Так и получилось, что весной 1910 г. он оказался над Коломяжским ипподромом.  Осенью 1910 года к западу от Коломяжского ипподрома на средства товарищества «Крылья» и Императорского Всероссийского авиаклуба был построен первый в России аэродром. Он разместился на Комендантском поле, за что и был назван Комендантским.

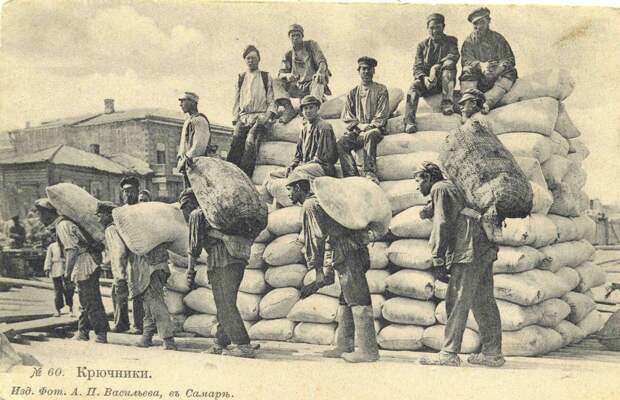

Осенью 1910 года к западу от Коломяжского ипподрома на средства товарищества «Крылья» и Императорского Всероссийского авиаклуба был построен первый в России аэродром. Он разместился на Комендантском поле, за что и был назван Комендантским. Незаменимое 200 лет назад, но забытое сегодня ремесло Поволжья — крючник, а по сути — портовый грузчик. И все же у этой профессии была отличительная черта, которую уже не встретить.

Незаменимое 200 лет назад, но забытое сегодня ремесло Поволжья — крючник, а по сути — портовый грузчик. И все же у этой профессии была отличительная черта, которую уже не встретить.  В своей работе эти ребята использовали специальный инструмент — седёлку. Так называли деревянную разгрузку с крепким деревянным упором, которую крючники надевали на спину. К седёлке был приделан здоровый крюк, на котором крючники поднимали груз и крепили у себя за спиной.

В своей работе эти ребята использовали специальный инструмент — седёлку. Так называли деревянную разгрузку с крепким деревянным упором, которую крючники надевали на спину. К седёлке был приделан здоровый крюк, на котором крючники поднимали груз и крепили у себя за спиной. Для работы крючники объединялись в артели по 12-16 человек и делились на выставщиков, горбачей и батыря. Первые выгружали товары с судов, вторые — тащили груз, а батырь, то есть старший, командовал, что и куда складировать. Вес мешка с грузом был около 150 кг, а за рабочий день каждый горбач переносил в среднем от 200 до 400 таких мешков.

Платили за такой труд очень неплохо — до 5 рублей в день. Для сравнения, квалифицированный рабочий получал тогда всего 2 рубля. В крючники шли в основном бедные крестьяне, мещане и отставные солдаты, а в молодости так подрабатывал даже великий Федор Шаляпин.

Платили за такой труд очень неплохо — до 5 рублей в день. Для сравнения, квалифицированный рабочий получал тогда всего 2 рубля. В крючники шли в основном бедные крестьяне, мещане и отставные солдаты, а в молодости так подрабатывал даже великий Федор Шаляпин.Чувствовали себя крючниками, когда физрук просил пару мальчиков покрепче?

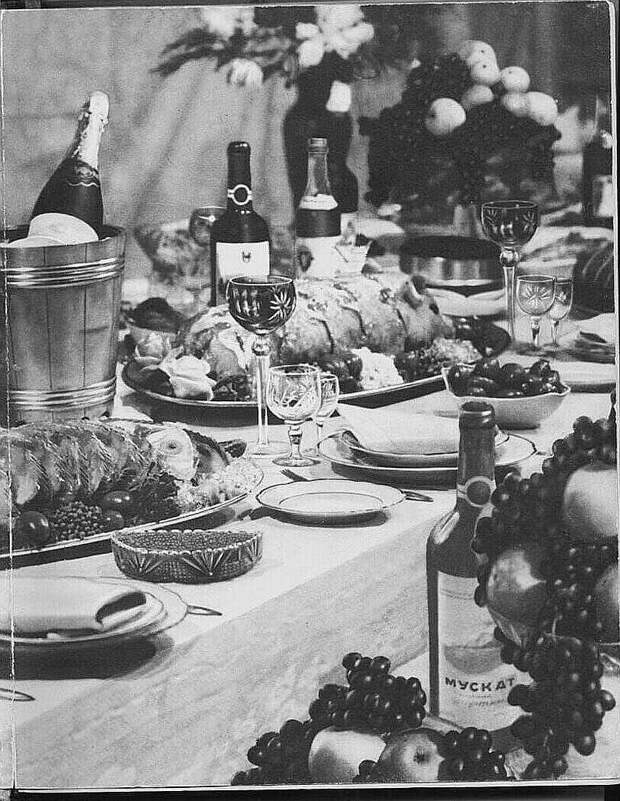

«Кто, когда и зачем придумал салат "Селедка под шубой"?

«Кто, когда и зачем придумал салат "Селедка под шубой"? Автор этого замечательного салата - купец Анастас Богомилов был хозяином множества столовых и трактиров в Москве. И весьма популярных.

Автор этого замечательного салата - купец Анастас Богомилов был хозяином множества столовых и трактиров в Москве. И весьма популярных. В лихие годы революции завсегдатаи его заведений частенько напивались, долго спорили, чаще на тему "как нам обустроить Россию", а потом, конечно, дрались. Не набить морду оппоненту считалось чуть ли не дурным тоном. Дрались хорошо, с битьем тарелок, все как полагается... Тогда то Анастасу Богомилову в голову и пришла гениальная мысль. Он решил придумать салатик, отведав который, не так быстро и сильно бы мозгам ударял алкоголь. А меньше будет пьяных драк, меньше и ущерба. Расчет, ничего личного.

Сельдь тогда была дешева, пролетарий ее любил. Именно ее владелец ресторанов и решил сделать главным ингредиентом.

К ней он решил добавить лучка, отварной моркови, свеколки и картошки. Того, что было в простой семье. Да ещё тогда салат щедро сдабривался майонезом.

И название у салата символическое, а не кабы какое. Шуба — это не одно слова, а аббревиатура. Тогда она была в моде у новой власти. Так и писалось в меню. Ш. У. Б. А.

Расшифровка такая: "Шовинизму и Упадку - Бойкот и Анафема".

Новый салат в столице имел успех, а потом его рецепт разошелся по всей стране, и за ее пределы. Главное, и цель была достигнута — меньше стало пьяных драк, а выручка — еще больше. Народ шел к Богомилову даже не столько выпить, сколько отведать нового салата-закуски.

"Селедка под шубой" была подана в первый раз накануне 1919-го Нового года. В первый раз посетители отведали этот салатик в новогоднюю ночь с 1918 на 1919 год. Ровно сто шесть лет назад.

Наш любимый салат был придуман во время создания новой страны — СССР. Уже и страны такой нет, и про автора этого салата все давно забыли, и пролетарий исчез, а рецепт то салата живет...

Удивительно, в нем и рецептура то почти не изменилась.

Так что, в новогоднюю ночь будет повод поднять тост за "Селедку под шубой» и за ее создателя, хорошего человека Анастаса Богомилова!» Пернатые сотрудники ФСО охраняют Кремль от ворон.

Пернатые сотрудники ФСО охраняют Кремль от ворон. Самец полярной совы по кличке Буран - самый молодой сотрудник крылатой группы, он выполняет роль «приманки». В Центральной полосе России полярные совы не обитают, и вороны, видя такую птицу, думают, что что-то не так, и сова может стать легкой добычей. Буран уводит стаю ворон от Кремля, а дальше с ними разбираются напарники — филин Филя или ястреб-тетеревятник Астур.

Самец полярной совы по кличке Буран - самый молодой сотрудник крылатой группы, он выполняет роль «приманки». В Центральной полосе России полярные совы не обитают, и вороны, видя такую птицу, думают, что что-то не так, и сова может стать легкой добычей. Буран уводит стаю ворон от Кремля, а дальше с ними разбираются напарники — филин Филя или ястреб-тетеревятник Астур.

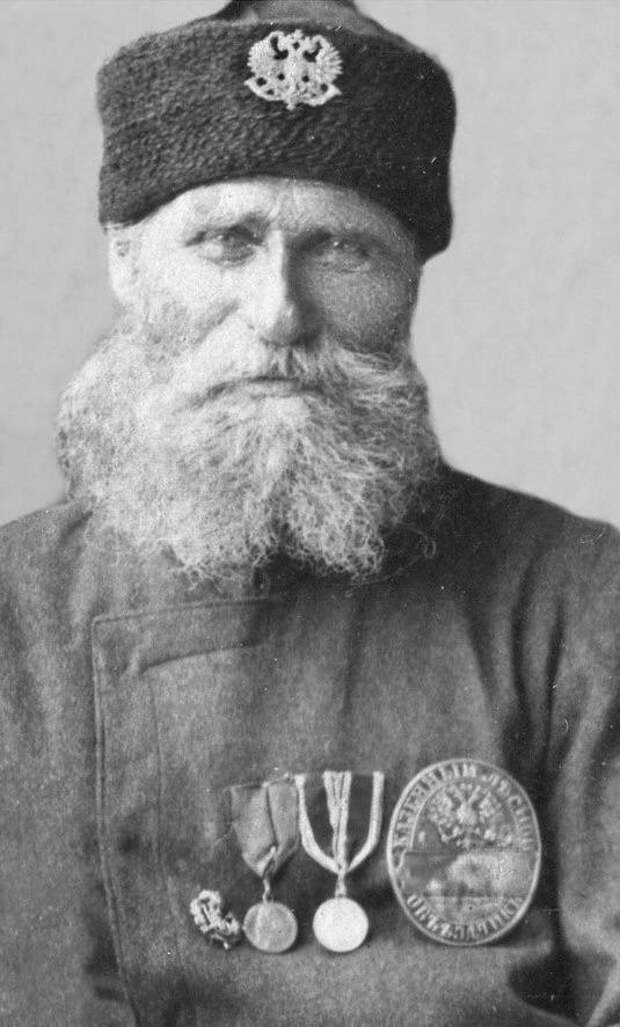

В группе также служат сокол-сапсан Зевс, сокол-балобан Гектор и другие хищные птицы. Сколько силы, красоты и мощи в этом русском лице нашего прадеда, жившего в Российской Империи!

Сколько силы, красоты и мощи в этом русском лице нашего прадеда, жившего в Российской Империи! А ведь это даже не дворянин, а простой русский крестьянин, казённый лесной объездчик начала 20 века...

А ведь это даже не дворянин, а простой русский крестьянин, казённый лесной объездчик начала 20 века... В это трудно поверить, но холеный усач на портрете кисти Валентина Серова и худой старик на снимках 1930 годов - один и тот же человек.

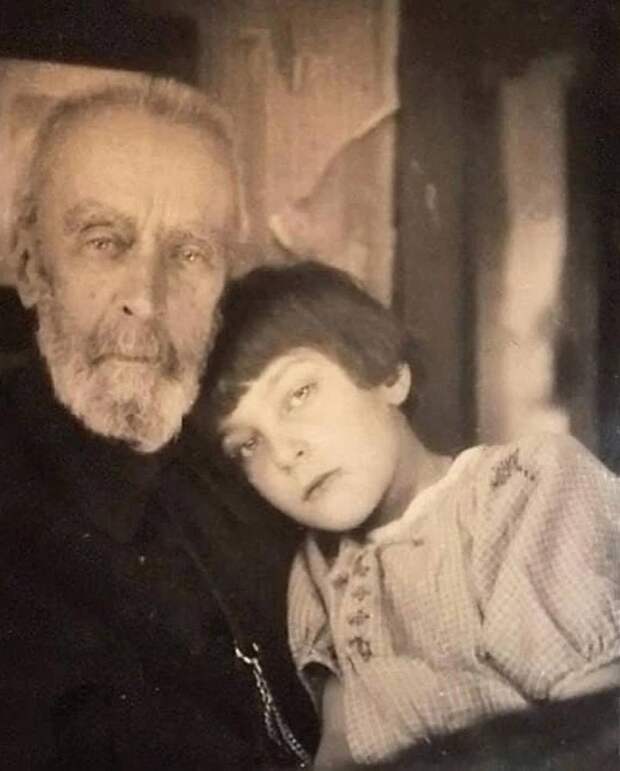

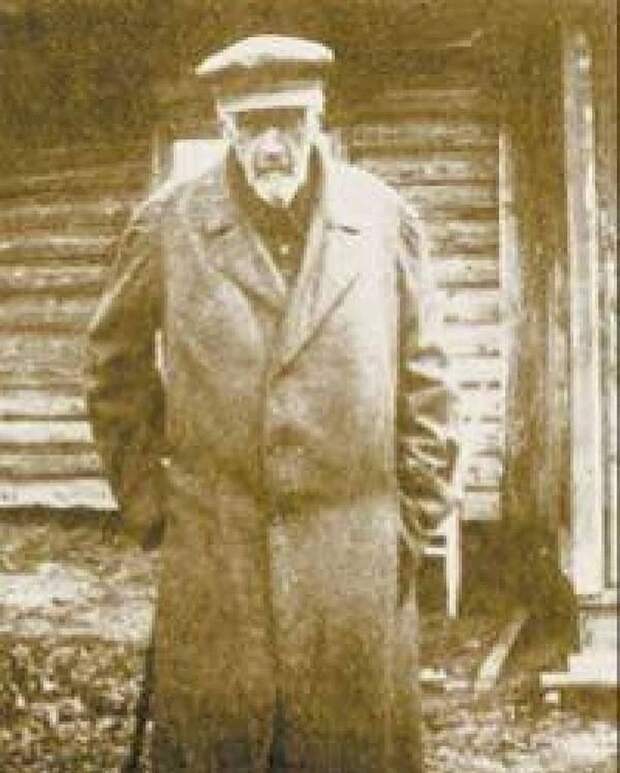

В это трудно поверить, но холеный усач на портрете кисти Валентина Серова и худой старик на снимках 1930 годов - один и тот же человек.  Потомок древнего княжеского рода, московский голова Владимир Михайлович Голицын (1847-1932). Его заслуги перед Москвой можно выразить фразой, сказанной благодарным современником: «Он принял город с керосиновыми фонарями и водоразборными фонтанами, а оставил с электрическим освещением, водопроводом и телефоном».

Потомок древнего княжеского рода, московский голова Владимир Михайлович Голицын (1847-1932). Его заслуги перед Москвой можно выразить фразой, сказанной благодарным современником: «Он принял город с керосиновыми фонарями и водоразборными фонтанами, а оставил с электрическим освещением, водопроводом и телефоном».

В бытность его руководства в Москве появилась первые очистные сооружения, 50 артезианских скважин с питьевой водой, телефонная станция. При нем московские власти выкупили у частников права на эксплуатацию конки и заменили ее электрическим трамваем. Две первые московские электростанции (на Раушской набережной и Георгиевская), четыре новых ж/д вокзала (Курский, Павелецкий, Рижский, Савеловский), первый в России хоспис – все это тоже стараниями Владимира Михайловича. Так что даже скупая на награды Первопрестольная за все эти заслуги удостоила князя Голицына звания почетный гражданин Москвы. Таких до революции было лишь 12 человек. Князь очень гордился тем, что сдержал слово, данное Павлу Третьякову – тот завещал городу картинную галерею при условии, что вход в нее будет свободным. Голицын принял галерею на баланс Москвы, из казны выделял немалые средства на ее содержание и не взял денег ни с одного посетителя. И как же сокрушался князь, когда после революции вход в национализированную галерею стал платным.

Князь очень гордился тем, что сдержал слово, данное Павлу Третьякову – тот завещал городу картинную галерею при условии, что вход в нее будет свободным. Голицын принял галерею на баланс Москвы, из казны выделял немалые средства на ее содержание и не взял денег ни с одного посетителя. И как же сокрушался князь, когда после революции вход в национализированную галерею стал платным.

После 1917 года князь не покинул Россию, постоянно переезжал с семьей, часто арестовывался. Однажды его вызвал московский глава Лев Каменев, чтобы поговорить как со знатоком городского хозяйства. Каменев проникся симпатией к старику и даже выдал «охранную грамоту». Правда, когда в опалу попал уже сам Каменев, Голицыны сожгут этот опасный документ. В 1929 году Голицыных лишили продовольственных карточек и выслали из Москвы: сначала на станцию Хлебниково, затем в Загорск, потом в Дмитров, где и сделаны последние снимки.

В 1929 году Голицыных лишили продовольственных карточек и выслали из Москвы: сначала на станцию Хлебниково, затем в Загорск, потом в Дмитров, где и сделаны последние снимки.  Бывший князь подрабатывал переводчиком с французского. Умер Владимир Голицын 29 февраля 1932 года. Ему было 84 года.

Бывший князь подрабатывал переводчиком с французского. Умер Владимир Голицын 29 февраля 1932 года. Ему было 84 года.

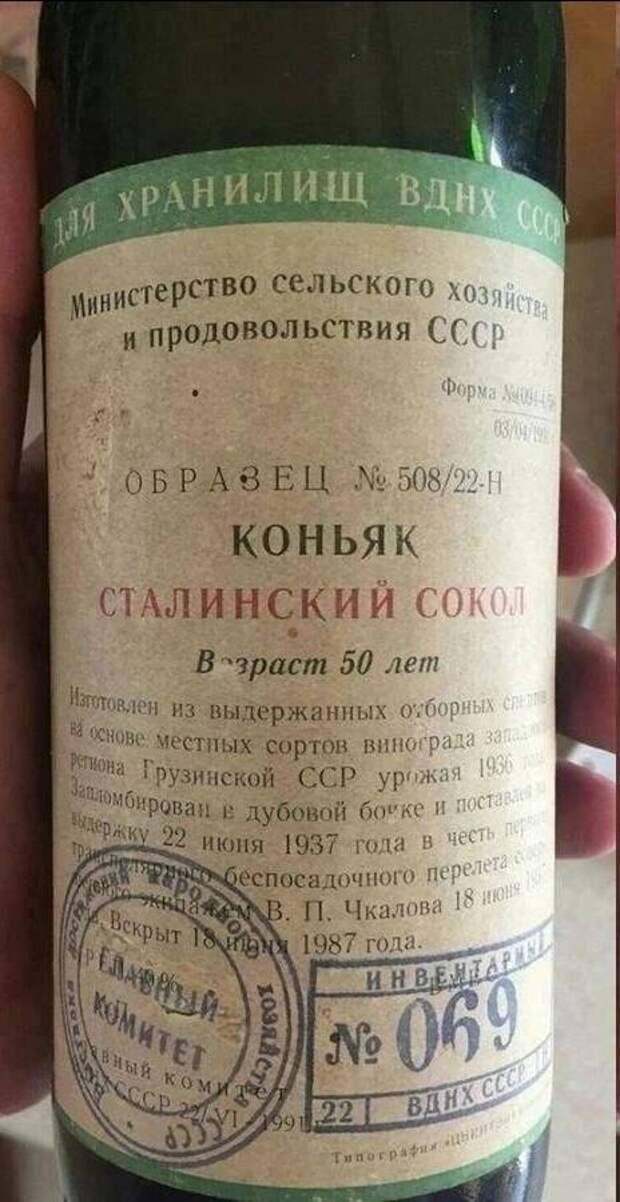

Похоронили его на кладбище близ Казанской церкви в селе Подлипичье. Место погоста давно застроено домами. Настоящий раритет — коньяк «Сталинский сокол», выдержанный 50 лет.

Настоящий раритет — коньяк «Сталинский сокол», выдержанный 50 лет.  Эта бутылка хранит в себе историю и вкус времени, когда каждый напиток был уникален и нес в себе частичку души своих создателей. Производился он из винограда, выращенного в Грузинской ССР, и был заложен в дубовые бочки ещё в 1937 году. Такой коньяк можно смело назвать не просто напитком, а настоящим артефактом советской эпохи.

Эта бутылка хранит в себе историю и вкус времени, когда каждый напиток был уникален и нес в себе частичку души своих создателей. Производился он из винограда, выращенного в Грузинской ССР, и был заложен в дубовые бочки ещё в 1937 году. Такой коньяк можно смело назвать не просто напитком, а настоящим артефактом советской эпохи.

Кольцо КГБ использовалось в шпионских целях и для дискретной фотосъемки.

Кольцо КГБ использовалось в шпионских целях и для дискретной фотосъемки.

Пленка у фотоаппарата обмотана вокруг пальца, а оптика имеет высокую четкость. 1965 год. Русские войска брали Берлин 3 раза.

Русские войска брали Берлин 3 раза.

Начало традиции захвата Берлина – 9 октября 1760 г.

В это время в Европе шла так называемая Семилетняя война.

Берлин был тогда столицей Пруссии, а Россия в союзе с Австрией воевала против Пруссии.

В походе на Берлин участвовали: корпус генерала Захара Григорьевича Чернышева с донскими казаками Краснощекова, конницей Тотлебена и союзниками австрийцами под началом генерала Ласси.

Всего около 23 тыс. человек.

Да и штурма как такового не получилось.

После нескольких стычек и активной бомбардировки города, гарнизон сдался.

Причём сдался Тотлбену. Чернышёву это явно не понравилось, и он, догнав отступающие войска, «немного» порубал их.

Нашим досталось довольно много трофеев: 143 орудия, 18 000 ружей и пистолетов и почти 2 миллиона талеров, и около 5000 пленных.

Второе взятие Берлина произошло во время заграничного похода Русской армии против Наполеона.

То есть получается, что мы не брали Берлин, а освобождали его от французов.

Сначала на Берлин делали набеги казаки, затем подошли основные войска под командованием Александра Бенкендорфа.

Ожесточённого штурма опять не получилось.

Французы не очень захотели гибнуть за чужую столицу и отошли к Лейпцигу, где намечалось генеральное сражение.

А берлинцы тут же открыли ворота перед освободителями – русскими войсками.

Весной 1945 года был третий, самый кровавый и продолжительный штурм Берлина – уже столицы фашистской Германии.

Весной 1945 года был третий, самый кровавый и продолжительный штурм Берлина – уже столицы фашистской Германии.

Операция длилась 23 дня, с 16 апреля по 8 мая.

Не будем описывать все сложности и тонкости этой операции.

Достаточно сказать, что был изготовлен точный макет города, планировалось всё до мелочей.

Но тем не менее наши войска потеряли 350 тысяч человек (по некоторым данным – до 500 тыс.)

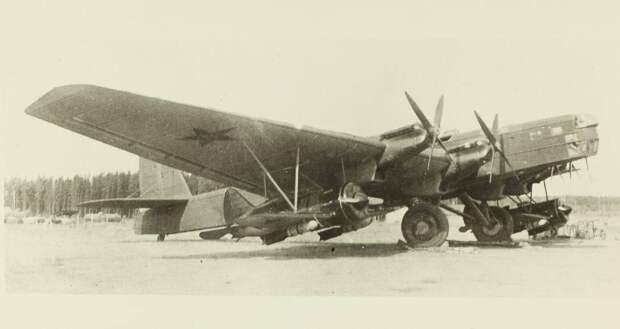

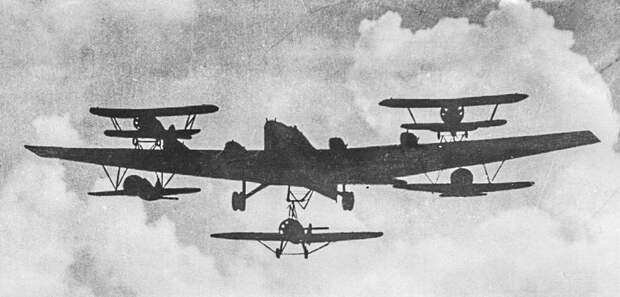

Несложный расчёт показывает, что в Берлин наши войска входят в среднем 1 раз в 100 лет: 18 век (Семилетняя война), 19 век (заграничный поход), 20 век (Великая отечественная война). 20 ноября 1935 года советский лётчик-испытатель Пётр Стефановский впервые в мире поднял в воздух тяжёлый бомбардировщик ТБ-3 с пятью закреплёнными на нём истребителями

20 ноября 1935 года советский лётчик-испытатель Пётр Стефановский впервые в мире поднял в воздух тяжёлый бомбардировщик ТБ-3 с пятью закреплёнными на нём истребителями Автор проекта «Звено» — талантливейший авиаконструктор Владимир Вахмистров. Он решал сложнейшую задачу, над которой бились без преувеличения все армии мира: как увеличить продолжительность полета истребителей? Самое простое — повысить объем горючего на борту. Но из-за этого неизбежно теряется маневренность.

Автор проекта «Звено» — талантливейший авиаконструктор Владимир Вахмистров. Он решал сложнейшую задачу, над которой бились без преувеличения все армии мира: как увеличить продолжительность полета истребителей? Самое простое — повысить объем горючего на борту. Но из-за этого неизбежно теряется маневренность. Так возникла идея звена. В зарубежном авиастроении ничего подобного не было. Стефановский вспоминал с улыбкой, что многие его знакомые, видевшие в его рабочем кабинете снимок, где ТБ-3 «везет» пять истребителей, восхищались — какой мастерский фотомонтаж.

Так возникла идея звена. В зарубежном авиастроении ничего подобного не было. Стефановский вспоминал с улыбкой, что многие его знакомые, видевшие в его рабочем кабинете снимок, где ТБ-3 «везет» пять истребителей, восхищались — какой мастерский фотомонтаж.

20 ноября 1910 года

20 ноября 1910 года

В домике смотрителя на станции Астапово Рязанско-Уральской железной дороги умер великий русский писатель Лев Толстой А вы знали, что во второй половине XIX века в Москве регистрировали всех, кто приезжал в город?

А вы знали, что во второй половине XIX века в Москве регистрировали всех, кто приезжал в город?  В архивных документах говорится, что всех приезжих обязывали оформлять вид на жительство, независимо от того, где они останавливались - это могла быть гостиница, частный дом или квартира.

В архивных документах говорится, что всех приезжих обязывали оформлять вид на жительство, независимо от того, где они останавливались - это могла быть гостиница, частный дом или квартира.

Документ выдавался полицией всем, кто переезжал на расстояние 50 верст и хотел остаться не меньше, чем на шесть месяцев. Как Екатерина II хотела снести Кремль

Как Екатерина II хотела снести Кремль  В 1760-х годах Екатерина Великая, будучи в Москве, подивилась больно купеческим видом Первопрестольной и повелела обновить старый город. Архитектор Василий Баженов предложил построить грандиозный дворец на месте Кремля.

В 1760-х годах Екатерина Великая, будучи в Москве, подивилась больно купеческим видом Первопрестольной и повелела обновить старый город. Архитектор Василий Баженов предложил построить грандиозный дворец на месте Кремля.  К реализации проекта приступили в 1770 г, для чего снесли часть кремлевской стены со стороны Москвы-реки, а также Тайницкую, Первую Безымянную и Петровскую башни. Были снесены и Житный и Денежный дворы, а также Запасной дворец и одна из галерей Оружейной палаты.

К реализации проекта приступили в 1770 г, для чего снесли часть кремлевской стены со стороны Москвы-реки, а также Тайницкую, Первую Безымянную и Петровскую башни. Были снесены и Житный и Денежный дворы, а также Запасной дворец и одна из галерей Оружейной палаты.  Но уже спустя год Екатерина Великая потеряла интерес к дворцу, а в 1775-м окончательно отказались от этой идеи.

Но уже спустя год Екатерина Великая потеряла интерес к дворцу, а в 1775-м окончательно отказались от этой идеи. Город в честь императрицы

Город в честь императрицы А знали ли вы, что Мариинск в Кемеровской области назван в честь императрицы Марии Александровны, супруги императора Александра II?

А знали ли вы, что Мариинск в Кемеровской области назван в честь императрицы Марии Александровны, супруги императора Александра II?

Такое название он получил в 1857 году и с тех пор не менял своего названия.

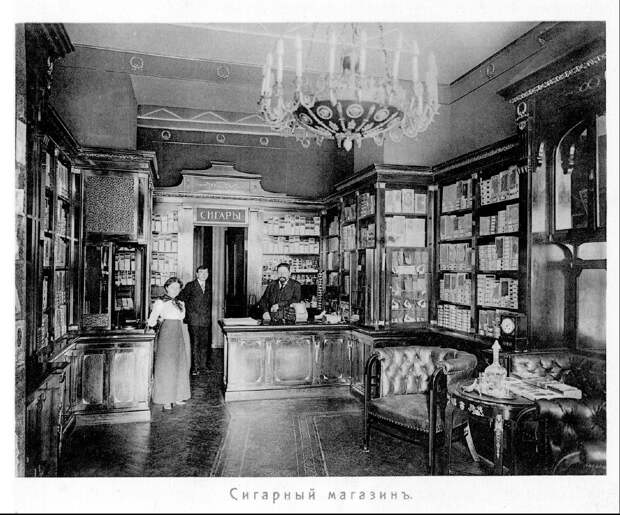

Такое название он получил в 1857 году и с тех пор не менял своего названия. Курение в С.-Петербурге в середине XIX века

Курение в С.-Петербурге в середине XIX века «Я возвратился домой [гостиницу «Россия»] очень довольный ездой. После завтрака и приятного процесса обращения сигары в пепел, что в Санкт-Петербурге является ощущением истинного удовольствия, так как здесь под страхом рублевого штрафа запрещено курить на улицах…» (Теофиль Готье, 1858 г.).

«Я возвратился домой [гостиницу «Россия»] очень довольный ездой. После завтрака и приятного процесса обращения сигары в пепел, что в Санкт-Петербурге является ощущением истинного удовольствия, так как здесь под страхом рублевого штрафа запрещено курить на улицах…» (Теофиль Готье, 1858 г.).

Действительно, при Николае I с 17 июля 1839 г. петербуржцам запрещалось курить на улицах и площадях города. Запрет распространялся на пеших, конных и едущих на извозчике. С нарушителей городовые взимали штраф.

Табак известен на территории России с XVI века, но борьба с курением началась только в XVII. Первые серьёзные антитабачные меры принял взошедший на престол в 1613 году царь Михаил Федорович Романов из-за пожароопасности этого занятия. В 1632 году царь запретил также ввоз табака из-за границы. Курение стало признаком развращённости нравов. Тем не менее, к середине XVII века курение табака в России стало частым явлением. Официально легализовал табак только Петр I в 1697 году.

К первой половине XIX века в обществе укрепилось мнение, что курить не только модно, но и полезно. Первым императором, не одобрявшим табакокурение, стал Николай I. Он стремился ограничить распространение вредной привычки: ввёл акцизы на табак, ужесточил запреты на курение в общественных местах.

Есть любопытное свидетельство тех времен. Однажды некий господин, впервые попавший в Петербург и не знающий еще здешних порядков, проезжал по Невскому проспекту и закурил. Но не успел он проехать и одного квартала, как услышал окрик городового: «Стой, извозчик!». Бдительный блюститель порядка, подойдя к коляске, сказал: «Вы, сударь, курите на улице, а это у нас не приказано! Пожалуйте в участок — штраф заплатить!». В участке с приезжего взяли штраф и подписку о том, что он обязуется впредь не курить на улице.

История сохранила схожий анекдот о неком иностранце, который дымил сигарой на Невском проспекте. Нарушитель попался на глаза самому императору Николаю I, который сказал чужеземцу: «Здесь нельзя курить, но я отвезу Вас туда, где это разрешено». Николай посадил интуриста в двуколку и повез его не в Петропавловскую крепость, как можно было подумать, а в Зимний дворец, где гостя столицы провели в курительную комнату и разрешили наслаждать табаком. Но это анекдот.

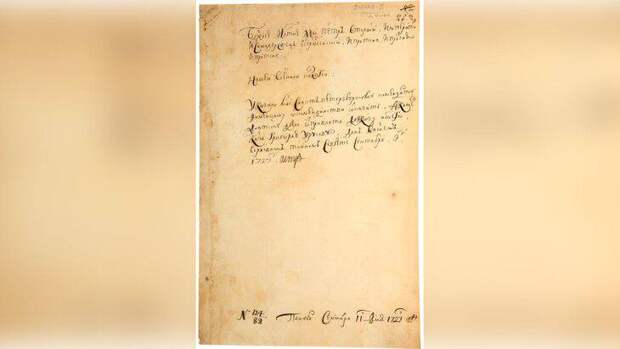

Только в июле 1865 года газета «Северная почта» оповестила петербуржцев, что последовало официальное распоряжение об отмене запрета курить на улицах города.  Указ Петра II от сентября 1727 г. был заявлен в октябре этого года как один из лотов на предстоящем в конце октября аукционе Аguttes в Париже.

Указ Петра II от сентября 1727 г. был заявлен в октябре этого года как один из лотов на предстоящем в конце октября аукционе Аguttes в Париже. Начальная цена документа была установлена на уровне 1000-1200 евро. Согласно описанию лота, документ датируется 9 (11) сентября 1727 г. Отмечалось, что «это очень редкий военный указ» Петра II (внук Петра I, 1715 г.р., занимал престол с мая 1727 по январь 1730 г., умер в 14 лет).

Начальная цена документа была установлена на уровне 1000-1200 евро. Согласно описанию лота, документ датируется 9 (11) сентября 1727 г. Отмечалось, что «это очень редкий военный указ» Петра II (внук Петра I, 1715 г.р., занимал престол с мая 1727 по январь 1730 г., умер в 14 лет).

ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД писал, что 24 октября в полицию с заявлением о краже документа обратился один из руководителей Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА). Источник в правоохранительных органах уточнил, что неизвестные подменили один из первых указов Петра II «об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова».

Уже 25 октября московская полиция начала проверку. Были публикации о краже, но, несмотря на это, аукцион не снял лот с продаж. Указ был продан 30 октября 2024 за 3120 евро.

Сведения о сроках кражи из РГВИА документа и подмены его муляжом в прессе разнятся: от середины октября 2024 до неизвестных. Искусствовед, журналист издания The Art Newspaper Russia Софья Багдасарова в разговоре с «Коммерсантом» отметила, что это могло произойти «и 10, и 20 лет назад». Близкий к РГВИА источник допустил, что документ могли похитить «и 50 лет назад».

Экс-директор подразделения аукционного дома Sotheby’s Михаил Каменский заявил, что продажу ценного документа еще можно оспорить.

Посольство России в Париже добивается от французских властей возвращения подлинника указа Петра II в Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), сообщили РБК в начале ноября в диппредставительстве.

В мае The New York Times (NYT) сообщала, что из европейских библиотек за два года исчезло более 170 редких изданий XIX века: книги русских писателей — Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Крылова, Михаила Лермонтова, украинского поэта Тараса Шевченко, исторические книги (например, описание коронования Александра II) и др. Стоимость похищенных книг — более $2,6 млн, каждая стоит десятки и даже сотни тысяч долларов.

Даже странно, что стали популярными именно русские писатели. И это на фоне отрицания русской культуры как таковой. 22 апреля 1863 года состоялось первое заседание Московской городской думы

22 апреля 1863 года состоялось первое заседание Московской городской думы История городского законодательного органа восходит к Грамоте на права и выгоды городам, изданной императрицей Екатериной II в 1785 году. Позже регуляция МГД происходила в зависимости от городового положения. Но наиболее кардинальные изменения произошли после Февральской революции летом 1917 года. Тогда выборы в Думу состоялись в соответствии с постановлением Временного правительства, а через пару месяцев (с приходом к власти большевиков 18 ноября 1917 года) городская дума была распущена. Так что управление городским хозяйством перешло Совету районных дум, затем в марте 1918 года — Президиуму Московского совета рабочих и солдатских депутатов.

История городского законодательного органа восходит к Грамоте на права и выгоды городам, изданной императрицей Екатериной II в 1785 году. Позже регуляция МГД происходила в зависимости от городового положения. Но наиболее кардинальные изменения произошли после Февральской революции летом 1917 года. Тогда выборы в Думу состоялись в соответствии с постановлением Временного правительства, а через пару месяцев (с приходом к власти большевиков 18 ноября 1917 года) городская дума была распущена. Так что управление городским хозяйством перешло Совету районных дум, затем в марте 1918 года — Президиуму Московского совета рабочих и солдатских депутатов.

Современная история гордумы началась с выборов I созыва 12 декабря 1993 года.

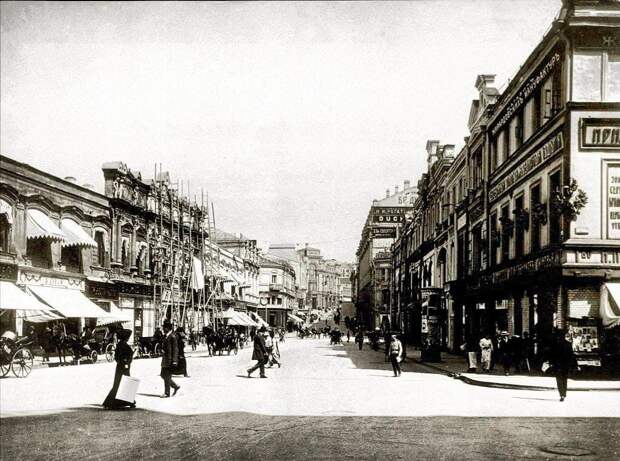

На этом снимке 1914 года слева можно увидеть одно из самых старых зданий улицы, которое начало свою историю еще в 17 веке. Что интересно, в годы НЭПа здесь располагалось издательство «Московский рабочий». Это издательство выпускало такие журналы как «Пионерская правда», журналы «Барабан», «Октябрь», «Роман-газета». Именно сюда в 1927 году М.А. Шолохов принес рукопись романа «Тихий Дон». После этого в журнале «Октябрь» стали публиковать первые две книги романа по частям. Издательство ликвидировано в 2001 году. Кстати, это Кузнецкий мост

На этом снимке 1914 года слева можно увидеть одно из самых старых зданий улицы, которое начало свою историю еще в 17 веке. Что интересно, в годы НЭПа здесь располагалось издательство «Московский рабочий». Это издательство выпускало такие журналы как «Пионерская правда», журналы «Барабан», «Октябрь», «Роман-газета». Именно сюда в 1927 году М.А. Шолохов принес рукопись романа «Тихий Дон». После этого в журнале «Октябрь» стали публиковать первые две книги романа по частям. Издательство ликвидировано в 2001 году. Кстати, это Кузнецкий мост Наверно встречалась фото этого человека, но кто он?

Наверно встречалась фото этого человека, но кто он?

Подгурский Михаил Васильевич - Морской пехотинец. 98 лет.

Родился в 1917 году. Участник трех войн (Финской, Великой Отечественной и с Японией).

Инвалид по ранениям. Ветеран 7, 14, 32 и 38 Армий. Ветеран Морской пехоты Северного и Тихоокеанского Флота.В 1938 г. был призван в армию. Принимал участие в Финской войне.Великую Отечественную войну начал под Мурманском, освобождал Киркенес в Норвегии.

С января 1945 г. воевал в Польше и Чехословакии. Войну закончил на Дальнем Востоке - освобождал Северный Сахалин. За участие в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. награжден многочисленными орденами и медалями. Сами посмотрите на его иконостас! 26 ноября 1832 года в Санкт-Петербурге была основана Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

26 ноября 1832 года в Санкт-Петербурге была основана Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Академия являлась старейшим учебным заведением страны в системе высшего военного образования. Ее создали по велению императора Николая I и предназначалась для "образования офицеров к службе Генерального штаба".

Академия являлась старейшим учебным заведением страны в системе высшего военного образования. Ее создали по велению императора Николая I и предназначалась для "образования офицеров к службе Генерального штаба".

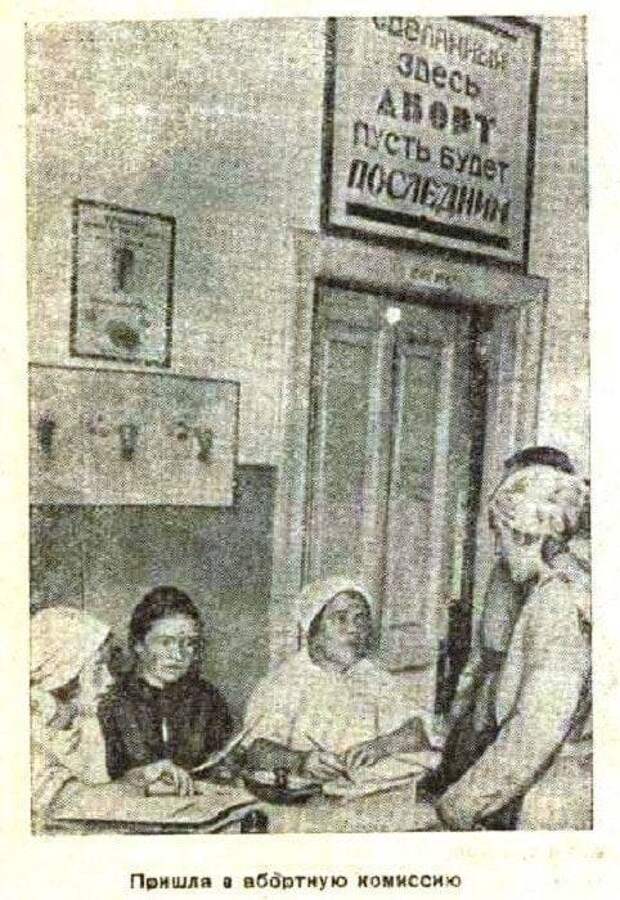

Академия сразу же заняла центральное место в системе военного образования России. В дореволюционной России за аборт, как за убийство, ссылали на каторгу в Сибирь.

В дореволюционной России за аборт, как за убийство, ссылали на каторгу в Сибирь. Постановлением Народного комиссариата здравоохранения и Народного комиссариата юстиции от 16 ноября 1920 года "Об искусственном прерывании беременности» аборты" в Советской России были легализованы. Желающим предоставлялась возможность сделать операцию по искусственному прерыванию беременности в специальном медицинском учреждении бесплатно.

Постановлением Народного комиссариата здравоохранения и Народного комиссариата юстиции от 16 ноября 1920 года "Об искусственном прерывании беременности» аборты" в Советской России были легализованы. Желающим предоставлялась возможность сделать операцию по искусственному прерыванию беременности в специальном медицинском учреждении бесплатно.

Советская республика стала первой в мире страной, узаконившей прерывание беременности по желанию женщины.

В 1936 году, в связи со сложной демографической ситуацией, операции по искусственному прерыванию беременности вновь были запрещены под страхом уголовной ответственности.

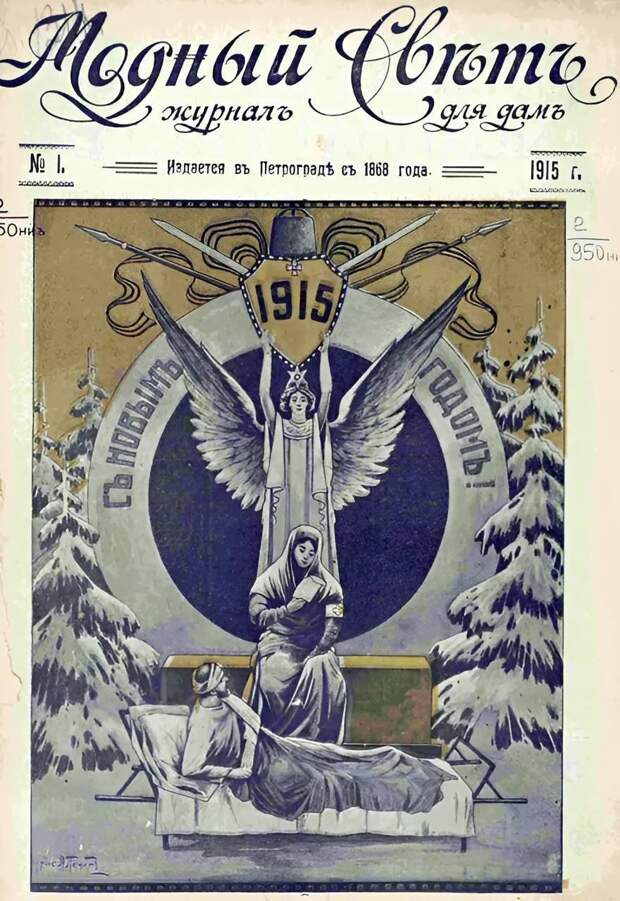

Закон о запрете абортов действовал в СССР до 1955 года. 23 ноября 1955 года Указом Президиума Верховного Совета СССР "Об отмене запрещения абортов" производство операции искусственного прерывания беременности было разрешено всем женщинам при отсутствии медицинских противопоказаний. С 1869 по 1916 годы в Санкт-Петербурге выходил дамский журнал «Модный свет», который быстро завоевал популярность

С 1869 по 1916 годы в Санкт-Петербурге выходил дамский журнал «Модный свет», который быстро завоевал популярность

Каждый номер содержал стихи, повести и рассказы русских и зарубежных авторов, а также разделы о медицине, рукоделии, воспитании детей, кулинарии и косметике.

Каждый номер содержал стихи, повести и рассказы русских и зарубежных авторов, а также разделы о медицине, рукоделии, воспитании детей, кулинарии и косметике.

Свежие комментарии