Как Екатерина II хотела снести Кремль

В 1760-х годах Екатерина Великая, будучи в Москве, подивилась больно купеческим видом Первопрестольной и повелела обновить старый город. Архитектор Василий Баженов предложил построить грандиозный дворец на месте Кремля.

К реализации проекта приступили в 1770 г, для чего снесли часть кремлевской стены со стороны Москвы-реки, а также Тайницкую, Первую Безымянную и Петровскую башни.

Но уже спустя год Екатерина Великая потеряла интерес к дворцу, а в 1775-м окончательно отказались от этой идеи.

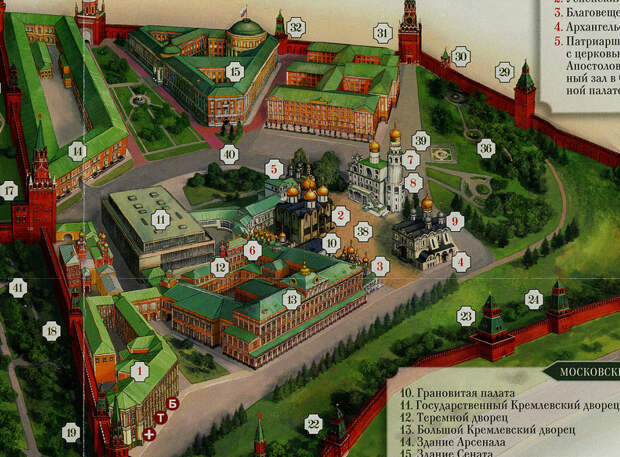

На наше счастье. Что осталось за Кремлевской стеной на сегодняшний день

Вот увеличенный фрагмент, чтоб лучше сориентироваться

Вот увеличенный фрагмент, чтоб лучше сориентироваться

У Большого Кремлевского Дворца есть маленький секрет (№ 13) У него всего два этажа, хотя снаружи создаётся впечатление, что Дворец трехэтажный.

У него всего два этажа, хотя снаружи создаётся впечатление, что Дворец трехэтажный.

На самом деле, всё довольно просто - потолки комнат на втором этаже настолько высокие, что окна в них расположены в два яруса.

На самом деле, всё довольно просто - потолки комнат на втором этаже настолько высокие, что окна в них расположены в два яруса.

Екатерининский зал Большого Кремлёвского дворца Этот зал находится в западной части Большого Кремлёвского дворца. Построен в 1838 — 1849 годах по проекту архитектора Константина Тона.

Этот зал находится в западной части Большого Кремлёвского дворца. Построен в 1838 — 1849 годах по проекту архитектора Константина Тона.

Зал был предназначен для сбора придворных чинов и кавалергардского полка в парадной форме. В XIX веке Екатерининский зал использовался как тронный для императриц Российской империи, а также для приёмов, посвящённых коронациям российских императоров.

Название зал получил от женского ордена Святой Екатерины, основанного Петром I в 1714 году в честь его жены. Согласно одной из версий, во время неудачного Прутского похода Екатерина Алексеевна отдала свои драгоценности для подкупа турецкого военачальника, благодаря достойному поведению своей супруги, Петр назвал орден в ее честь.

Оружейная палата (№1) Является частью Большого Кремлевского Дворца.

Является частью Большого Кремлевского Дворца.

Оружейная палата занимает собой здание, построенное в 1851 году архитектором Константином Тоном. Свое название музей получил от древних казнохранилищ Кремля.  Основную экспозицию музея составляют сокровища, обнаруженные в патриаршей ризнице и хранимые царской династией на протяжении многих лет. А также различные драгоценные изделия, созданные в кузнях и мастерских Кремля и дары иностранных послов. Среди экспонатов Оружейной палаты можно увидеть древние царские регалии, коронационные платья, парадную одежду, предметы быта царской семьи. Кроме того, в экспозицию входят официальные наряды деятелей церкви, украшения из драгоценных металлов, памятники оружейного искусства, работы иностранных мастеров, предметы конского убранства. Основная экспозиция музея включает в себя порядка 4 000 экспонатов. Среди них: памятники декоративно-прикладного искусства России, работы европейских мастеров и дары династий Востока. Подобное собрание и его невероятная культурная ценность принесли Оружейной палате Московского Кремля всемирную славу и известность. Отдельно можно отметить коллекцию изделий русских кузнецов XII-XIX веков, работавших по серебру и золоту. В музейном собрании хранится множество редчайших экспонатов, в их числе — Шапка Мономаха и Шапка иерихонская Михаила Федоровича. Оружейная палата состоит из 9 залов, каждый из которых содержит огромную коллекцию с пояснительными табличками и возможностью проведения экскурсии с гидом. Каждый зал оборудован всем необходимым для комфорта людей с ограниченными способностями. А основная экспозиция варьируется от зала к залу.

Основную экспозицию музея составляют сокровища, обнаруженные в патриаршей ризнице и хранимые царской династией на протяжении многих лет. А также различные драгоценные изделия, созданные в кузнях и мастерских Кремля и дары иностранных послов. Среди экспонатов Оружейной палаты можно увидеть древние царские регалии, коронационные платья, парадную одежду, предметы быта царской семьи. Кроме того, в экспозицию входят официальные наряды деятелей церкви, украшения из драгоценных металлов, памятники оружейного искусства, работы иностранных мастеров, предметы конского убранства. Основная экспозиция музея включает в себя порядка 4 000 экспонатов. Среди них: памятники декоративно-прикладного искусства России, работы европейских мастеров и дары династий Востока. Подобное собрание и его невероятная культурная ценность принесли Оружейной палате Московского Кремля всемирную славу и известность. Отдельно можно отметить коллекцию изделий русских кузнецов XII-XIX веков, работавших по серебру и золоту. В музейном собрании хранится множество редчайших экспонатов, в их числе — Шапка Мономаха и Шапка иерихонская Михаила Федоровича. Оружейная палата состоит из 9 залов, каждый из которых содержит огромную коллекцию с пояснительными табличками и возможностью проведения экскурсии с гидом. Каждый зал оборудован всем необходимым для комфорта людей с ограниченными способностями. А основная экспозиция варьируется от зала к залу.

Сенатский дворец (№ 15) Сенатский дворец — парадное здание на территории Московского Кремля, построенное по проекту русского архитектора Матвея Казакова в 1776–1787 годах по заказу Екатерины Великой.

Сенатский дворец — парадное здание на территории Московского Кремля, построенное по проекту русского архитектора Матвея Казакова в 1776–1787 годах по заказу Екатерины Великой. Первоначально здание предназначалось для проведения собраний дворянства Московской губернии, но после разделения Сената на департаменты во дворце остались все, кроме судебного и ведающего правами дворян, которых перевели в Санкт-Петербург.

Первоначально здание предназначалось для проведения собраний дворянства Московской губернии, но после разделения Сената на департаменты во дворце остались все, кроме судебного и ведающего правами дворян, которых перевели в Санкт-Петербург. В марте 1918 года в дворец переехал Владимир Ленин вместе с женой Надеждой Крупской и сестрой Марией Ульяновой. В 1994 году по распоряжению Правительства Российской Федерации в связи с реконструкцией здания Сената и размещением в нём резиденции президента России коллекцию передали в Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские».

В марте 1918 года в дворец переехал Владимир Ленин вместе с женой Надеждой Крупской и сестрой Марией Ульяновой. В 1994 году по распоряжению Правительства Российской Федерации в связи с реконструкцией здания Сената и размещением в нём резиденции президента России коллекцию передали в Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские». Сегодня в Сенатском дворце находится резиденция Президента страны и рабочие кабинеты помощников.

Сегодня в Сенатском дворце находится резиденция Президента страны и рабочие кабинеты помощников.

Входа нет

Государственный Кремлевский дворец (№ 11) Государственный Кремлёвский дворец (до 1992 года — Кремлёвский дворец съездов) — общественное здание, расположенное на территории Московского Кремля. Было построено по инициативе Никиты Хрущёва по проекту авторского коллектива под руководством архитектора Михаила Посохина. Предназначался для проведения съездов КПСС, также выполнял функции площадки для театральных постановок, концертов и других общественных мероприятий. Для реализации нового замысла была разобрана старая Оружейная палата и более древние фундаменты — ранее на этом месте стояли постройки Царе-Борисова двора, палаты цариц и царевен. При сносе Оружейной палаты старинные русские пушки, цепью стоявшие вдоль здания (Царь-пушка венчала эту цепь), были перенесены к зданию Арсенала и поставлены среди трофейных французских пушек.

Государственный Кремлёвский дворец (до 1992 года — Кремлёвский дворец съездов) — общественное здание, расположенное на территории Московского Кремля. Было построено по инициативе Никиты Хрущёва по проекту авторского коллектива под руководством архитектора Михаила Посохина. Предназначался для проведения съездов КПСС, также выполнял функции площадки для театральных постановок, концертов и других общественных мероприятий. Для реализации нового замысла была разобрана старая Оружейная палата и более древние фундаменты — ранее на этом месте стояли постройки Царе-Борисова двора, палаты цариц и царевен. При сносе Оружейной палаты старинные русские пушки, цепью стоявшие вдоль здания (Царь-пушка венчала эту цепь), были перенесены к зданию Арсенала и поставлены среди трофейных французских пушек.

Открылся 17 октября 1961 года XXII съездом партии.

После распада СССР дворец сохранил статус одной из самых престижных театрально-концертных площадок страны. В 1992 году был переименован в Государственный Кремлёвский дворец. На 2018 год является выявленным объектом культурного наследия в Московском Кремле. Однако из-за стилистического несоответствия исторической застройке модернистское здание не было внесено в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Находится в ведении Управления делами президента России.

Теремной дворец (№ 12) Вид на Теремной дворец, изображение 1797 года Ведута Джакомо Кваренги

Вид на Теремной дворец, изображение 1797 года Ведута Джакомо Кваренги

Первые каменные жилые покои в царском дворце, позднее названные Теремным дворцом, были построены в 1635-1636 гг. для царя Михаила Федоровича каменных дел мастерами Баженом Огурцовым, Антипом Константиновым, Трефилом Шарутиным и Ларионом Ушаковым. Основанием для вновь возведенных трехэтажных палат послужили нижний ярус северной части дворца, построенного Алевизом в 1499-1508 гг. и надстроенные над ним во второй половине ХVIв. Мастерские палаты. Федор Яковлевич Алексеев. Боярская площадка в Московском Кремля(1801)

Федор Яковлевич Алексеев. Боярская площадка в Московском Кремля(1801)

В ярусном построении объема нового сооружения с открытыми гульбищами, площадками, крыльцами и лестницами сказались традиционные черты русского деревянного зодчества. Тем не менее это был новый для своего времени тип многоэтажного каменного жилого здания, в котором уже зарождалось ставшее характерным для позднейших дворцов анфиладное построение внутренних помещений.

Три галереи-гульбища окружали дворец по ярусам: нижняя Боярская площадка, или Постельное крыльцо располагалась на уровне перекрытия алевизовского подклета, где сейчас стоит Владимирский зал Большого Кремлевского дворца. С этого уровня открытая лестница вела на Передний каменный двор, устроенный поверх выровненных сводов Мастерских палат, на которых собственно и были надстроены три этажа Теремного дворца. Выход на среднее гульбище позднее закрывался Золотой решеткой, представляющей уникальный образец кузнечного мастерства. С восточной стороны Теремов находилось Переднее золотое крыльцо, по которому поднимались на второй этаж в жилые покои царя. Последний ярус выстроенных палат – златоверхий Теремок, расположенный по центру здания, окружает третья площадка – Верхний каменный двор.

Необычайная живописность и нарядность нового дворца создается не только за счет сложного объемно-планировочного решения здания, но и благодаря богатейшему декоративному оформлению его фасадов. Профилированные пилястры между окнами, резные и майоликовые карнизы, сложные белокаменные обрамления проемов с висячими гирьками и треугольными фронтонами, покрытые резным орнаментом, изразцы и резьба в ширинках парапетов гульбищ, золоченая кровля – все это гармонично увязывается с полихромной окраской стен и белокаменных деталей, восстановленной при реставрации Теремов в 1966-1969 гг. В целом дворец производит впечатление драгоценного ювелирного произведения.

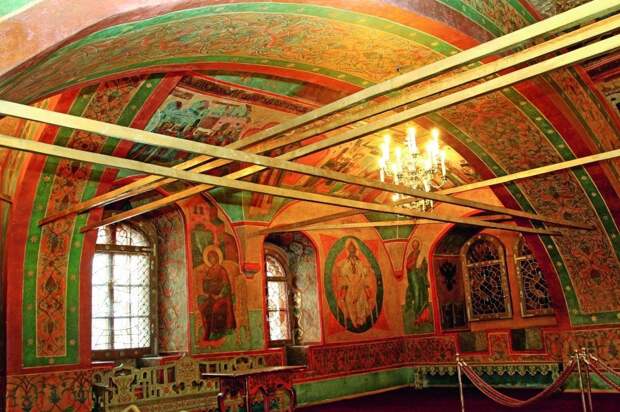

Первоначальное внутреннее убранство палат, за исключением отдельных фрагментов, не сохранилось и было выполнено вновь под руководством художника Ф.Г. Солнцева в стиле ХVII в.

Эти работы проводились в 1836-1837 гг. при реставрации древнего памятника, включенного впоследствии, при строительстве Большого Кремлевского дворца в новый комплекс дворцовых зданий. Внутреннее убранство настолько хорошо, чтго достоин отдельного материала.

Эти работы проводились в 1836-1837 гг. при реставрации древнего памятника, включенного впоследствии, при строительстве Большого Кремлевского дворца в новый комплекс дворцовых зданий. Внутреннее убранство настолько хорошо, чтго достоин отдельного материала.

В настоящее время Теремной дворец в составе Большого Кремлевского дворца является Резиденцией Президента Российской Федерации.

Потешный дворец

Постройка Потешного дворца стала следующим, после Теремного, этапом развития каменного жилья, получившего вскоре широкое распространение в Москве. Почему одно из зданий Кремля называется Потешным дворцом?

Почему одно из зданий Кремля называется Потешным дворцом?

У названия этого есть исторические корни.

Потешный дворец расположен у западной кремлевской стены между Комендантской и Троицкой башнями. Здание было построено в 1651г. как жилые палаты боярина И.Д. Милославского - тестя царя Алексея Михайловича. Сейчас они являются единственным, сохранившимся в Кремле, образцом боярских хором. Узкий участок между крепостной стеной и хозяйственной застройкой царской резиденции определил планировочное решение усадьбы Милославского. В центре участка расположилось само строение, с юга и севера соответственно парадный и хозяйственный дворы. Почти квадратное в плане здание имело в середине арочный проход, соединявший обе территории. Парадное крыльцо, выходившее на южный двор, замыкало пристройку, поставленную глаголем к основному объему палат.

Узкий участок между крепостной стеной и хозяйственной застройкой царской резиденции определил планировочное решение усадьбы Милославского. В центре участка расположилось само строение, с юга и севера соответственно парадный и хозяйственный дворы. Почти квадратное в плане здание имело в середине арочный проход, соединявший обе территории. Парадное крыльцо, выходившее на южный двор, замыкало пристройку, поставленную глаголем к основному объему палат. По смерти Милославского усадьба в 1669 г. перешла в царскую казну, после чего палаты соединили каменными переходами с Царским дворцом. В 1672 г. в них для царской семьи стали устраиваться потехи - первые на Руси театральные представления, представления эти, в свою очередь, назывались «потехами», в результате чего палаты стали именоваться Потешным дворцом. С 1679 г., когда здесь поселились члены царской семьи, дворец был расширен и частично перестроен.

По смерти Милославского усадьба в 1669 г. перешла в царскую казну, после чего палаты соединили каменными переходами с Царским дворцом. В 1672 г. в них для царской семьи стали устраиваться потехи - первые на Руси театральные представления, представления эти, в свою очередь, назывались «потехами», в результате чего палаты стали именоваться Потешным дворцом. С 1679 г., когда здесь поселились члены царской семьи, дворец был расширен и частично перестроен. Постройка Потешного дворца стала следующим, после Теремного, этапом развития каменного жилья, получившего вскоре широкое распространение в Москве. Поэтажное членение фасадов с белокаменным резным декором, близкое к анфиладному расположение жилых помещений роднят его с Теремным дворцом. Отличительной особенностью объемно-планировочной структуры дворца является расположение домовой церкви Похвалы Богородицы, вписанной в объем здания. Она возвышается над средней частью восточного фасада. Мощные кронштейны в виде машикулей, выступающие на уровне парадного этажа, несут алтарь церкви, что помогло избежать неканонического расположения алтарной части храма над жилыми покоями. Плоская кровля с висячим садом с западной стороны служила папертью.

Постройка Потешного дворца стала следующим, после Теремного, этапом развития каменного жилья, получившего вскоре широкое распространение в Москве. Поэтажное членение фасадов с белокаменным резным декором, близкое к анфиладному расположение жилых помещений роднят его с Теремным дворцом. Отличительной особенностью объемно-планировочной структуры дворца является расположение домовой церкви Похвалы Богородицы, вписанной в объем здания. Она возвышается над средней частью восточного фасада. Мощные кронштейны в виде машикулей, выступающие на уровне парадного этажа, несут алтарь церкви, что помогло избежать неканонического расположения алтарной части храма над жилыми покоями. Плоская кровля с висячим садом с западной стороны служила папертью.

Потешный дворец — единственные сохранившиеся в Кремле боярские палаты.

Здание Арсенала (№ 14) Арсенал – здание со сложной историей, пережившее множество порух и реконструкций. До строительства Цейхгауза этот крупный крепостной участок занимали боярские дворы, монастырские подворья и наискось, от Троицкой до Никольской башни, пересекала широкая Житничная улица. Вдоль нее, помимо прочих построек, еще со времен белокаменного Кремля Дмитрия Донского размещались городские и княжеские житные дворы – помещения, в которых хранились запасы зерна. В 1701 году в Московском Кремле произошел крупный пожар, уничтоживший большинство деревянных построек в этой части крепости. Освободившаяся земля требовала срочной застройки.

Арсенал – здание со сложной историей, пережившее множество порух и реконструкций. До строительства Цейхгауза этот крупный крепостной участок занимали боярские дворы, монастырские подворья и наискось, от Троицкой до Никольской башни, пересекала широкая Житничная улица. Вдоль нее, помимо прочих построек, еще со времен белокаменного Кремля Дмитрия Донского размещались городские и княжеские житные дворы – помещения, в которых хранились запасы зерна. В 1701 году в Московском Кремле произошел крупный пожар, уничтоживший большинство деревянных построек в этой части крепости. Освободившаяся земля требовала срочной застройки.

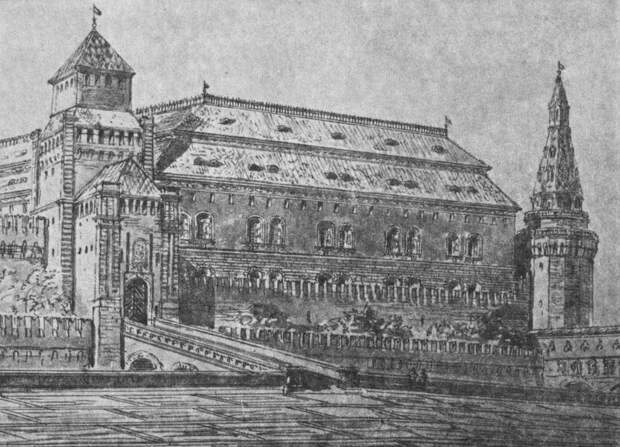

Учитывая неспокойное для страны время и военное противостояние со Швецией, тогдашний правитель Петр I в 1702 году лично разработал план Арсенала – помещения для хранения всех видов оружия, а также артиллерийских орудий. Кроме того, царь распорядился использовать Арсенал как музей воинской славы, где должны были обрести покой старинные русские пушки, и куда следовало привозить орудия, отвоеванные у противника. Русско- шведская война, требовавшая от страны неимоверных людских и денежных затрат, затянула возведение Арсенала на тридцать четыре года. Новое здание Цейхгауза не простояло и года, как было сильно повреждено пожаром. Лопяло К.К. Арсенал в Кремле в начале XVIII века

Лопяло К.К. Арсенал в Кремле в начале XVIII века

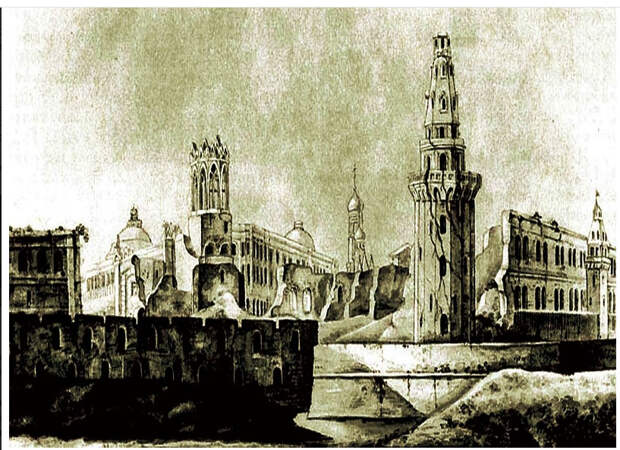

Лишь в конце XVIII века его сумел восстановить выдающийся архитектор екатерининской поры Матвей Казаков. При захвате Кремля французскими войсками Арсенал был обречен на уничтожение. Наполеон Бонапарт при отступлении из Москвы распорядился взорвать этот символ русской боевой славы.  Бакаре А.Н. Кремль после ухода французов в 1812 году

Бакаре А.Н. Кремль после ухода французов в 1812 году

Здание значительно пострадало, но спустя всего несколько лет здесь начались восстановительные работы. Предполагалось, что Арсенал станет музеем русско-французской войны, но этот проект так и не был осуществлен. Тем не менее, сюда, по старинной петровской традиции, были привезены восемьсот семьдесят пять орудий, отвоеванных у французской армии.

Нынешнее здание Арсенала, за исключением некоторых незначительных изменений, дошло до нашего времени с реставрации 1828 года, о чем гласит внушительная надпись на его фронтоне. Еще с тех давних пор фасады Цейхгауза украшают выразительные рельефные изображения оружия и знамен. Слева от проездной арки Арсенала располагается мемориальная доска с именами солдат кремлевского гарнизона, которые погибли во время Великой Отечественной войны при ночных фашистских авианалетах на Московский Кремль. В современной Москве здание Цейхгауза занимают военные казармы и административные службы Кремлевской комендатуры.

Грановитая палата (№10) Здание было построено в 1491 году итальянскими мастерами Марком Фрязином и Пьетро Антонио Солари.

Здание было построено в 1491 году итальянскими мастерами Марком Фрязином и Пьетро Антонио Солари.

Грановитая палата – одно из самых древних гражданских зданий Москвы. На момент строительства здесь был самый большой приемный зал в Западной Европе — 495 квадратных метров. Самое интересное, что Грановитая палата 500 лет не меняла своего назначения. Она всегда была тронным залом русских правителей. В ней принимали послов и лидеров стран, давали в их честь обеды, отмечали важные события.

Главный фасад постройки выходит на Соборную площадь, где проходили собрания, праздники и шествия. В середине XVI века Иван Грозный лично проводил торжественные обеды в Грановитой палате. Говорят, он помнил поимённо всех сидевших за столами, чем поражал гостей. Особым значением обладало Красное крыльцо. Оно служило для торжественных выходов царя к народу и для важных объявлений. В 1930-х крыльцо снесли, а 1990-х восстановили, так что это новодел. Восточный фасад палаты украшен «бриллиантовым рустом» — белым камнем, тесаным на четыре грани. Говорят, что именно из-за этого камня появилось название постройки — Грановитая палата.

Особым значением обладало Красное крыльцо. Оно служило для торжественных выходов царя к народу и для важных объявлений. В 1930-х крыльцо снесли, а 1990-х восстановили, так что это новодел. Восточный фасад палаты украшен «бриллиантовым рустом» — белым камнем, тесаным на четыре грани. Говорят, что именно из-за этого камня появилось название постройки — Грановитая палата. В интерьере нет ничего случайного. Сюжеты росписей взяты из Библии, древнерусской литературы или истории России. Росписи сделаны в конце XIX века перед коронацией Александра III художниками из Палеха братьями Белоусовыми.

В интерьере нет ничего случайного. Сюжеты росписей взяты из Библии, древнерусской литературы или истории России. Росписи сделаны в конце XIX века перед коронацией Александра III художниками из Палеха братьями Белоусовыми.

Потолок держит всего один столб-пилон. На нем изображены животные – символы качеств, которыми должен обладать правитель.

У Грановитой палаты есть своя «тайная комната». Это верхние сени, в которые можно было попасть с отдельного входа. В Тайнике во время приёмов иностранных послов находились царицы и царевны, коим по протоколу нельзя было выходить в зал. Некоторые историки говорят, что это легенда, а в сенях хранили мебель.

Золотая Царицына палата.

Золотая Царицына палата входит в состав дворцового комплекса, возведенного в Кремле в конце XV – середине XIX веков. Она расположена справа от Грановитой палаты, с восточной стороны Мастерских палат, построенных в середине XVI века на подклете дворца конца XV- начала XVI века и предположительно явилась его частью, выполняя, вероятно, роль парадного помещения женской половины дворца.  Впервые она упомянута в источниках в 1526 году под названием Наугольной. Наряду с Грановитой палатой это – древнейшее сохранившееся сооружение Кремля гражданского назначения.

Впервые она упомянута в источниках в 1526 году под названием Наугольной. Наряду с Грановитой палатой это – древнейшее сохранившееся сооружение Кремля гражданского назначения.

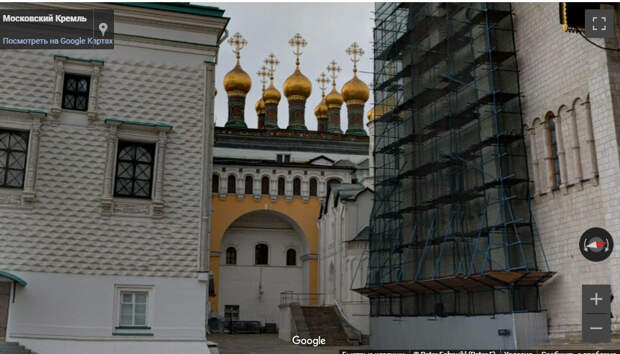

В 1580-х годах палата перестраивается под парадный приемный зал царицы Ирины Годуновой, жены Федора Ивановича, при этом она получает богатую отделку. Стены и своды расписываются фресками по золотому фону, отчего происходит ее второе название “Золотая”. Уникальная тематика росписи отвечает назначению палаты: это сцены из жизни и подвиги знаменитых византийских цариц Ирины, Феодоры и Софьи, русской княгини Ольги и грузинской царицы Тамары.  После постройки над Золотой царицыной палатой в 1630-1640-х годах Верхоспасского собора и галереи вдоль южного фасада она перестала снаружи существовать как самостоятельный объем. В настоящее время часть ее восточного фасада можно видеть с Соборной площади под галереей, опоясывающей одиннадцатиглавие Теремных церквей. Палата со всех сторон обстроена и для обозрения доступен только её восточный фасад, выходящий в проезд между Грановитой палатой и церковью Ризположения. Три уцелевших окна этого фасада имеют полуциркулярные завершения. В наши дни туристы не имеют возможности посетить палату и полюбоваться удивительными фресками — здание является частью резиденции президента. Однако, посетив территорию Кремля, можно увидеть фасад здания и рассмотреть его архитектурные детали.

После постройки над Золотой царицыной палатой в 1630-1640-х годах Верхоспасского собора и галереи вдоль южного фасада она перестала снаружи существовать как самостоятельный объем. В настоящее время часть ее восточного фасада можно видеть с Соборной площади под галереей, опоясывающей одиннадцатиглавие Теремных церквей. Палата со всех сторон обстроена и для обозрения доступен только её восточный фасад, выходящий в проезд между Грановитой палатой и церковью Ризположения. Три уцелевших окна этого фасада имеют полуциркулярные завершения. В наши дни туристы не имеют возможности посетить палату и полюбоваться удивительными фресками — здание является частью резиденции президента. Однако, посетив территорию Кремля, можно увидеть фасад здания и рассмотреть его архитектурные детали. Роспись палаты неоднократно обновлялась, сохраняя при этом сюжеты и композицию. При реставрации ее в 1925 и 1947 годах раскрыты два фрагмента фресок, датируемых XVI веком.

Роспись палаты неоднократно обновлялась, сохраняя при этом сюжеты и композицию. При реставрации ее в 1925 и 1947 годах раскрыты два фрагмента фресок, датируемых XVI веком.

Успенский Собор (№2) Собор был возведен в 1479 году по указу великого князя московского Ивана III специально приглашенным итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти. Посвящение московского кафедрального храма Успению Богородицы – главному богородичному празднику, отмечаемому по старому стилю 15 августа, имеет древнюю традицию, обусловленную особым почитанием на Руси Богоматери.

Собор был возведен в 1479 году по указу великого князя московского Ивана III специально приглашенным итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти. Посвящение московского кафедрального храма Успению Богородицы – главному богородичному празднику, отмечаемому по старому стилю 15 августа, имеет древнюю традицию, обусловленную особым почитанием на Руси Богоматери. На протяжении шести столетий храм был государственным и культовым центром России: здесь поставляли великих князей, венчали на царство, короновали императоров. В Успенском соборе возводили в сан епископов, митрополитов и патриархов, оглашали государственные акты, служили молебны перед военными походами и в честь побед. В XIV – XVII веках Успенский собор являлся усыпальницей глав русской церкви – митрополитов и патриархов. Здесь в драгоценных раках покоится прах московских чудотворцев Петра, Ионы, Филиппа II и Гермогена.

На протяжении шести столетий храм был государственным и культовым центром России: здесь поставляли великих князей, венчали на царство, короновали императоров. В Успенском соборе возводили в сан епископов, митрополитов и патриархов, оглашали государственные акты, служили молебны перед военными походами и в честь побед. В XIV – XVII веках Успенский собор являлся усыпальницей глав русской церкви – митрополитов и патриархов. Здесь в драгоценных раках покоится прах московских чудотворцев Петра, Ионы, Филиппа II и Гермогена. Первенствующее положение Успенского собора предопределило повышенное внимание государей и владык к устроению и украшению храма. Для росписей стен собора и написания икон привлекались выдающиеся мастера-живописцы из столицы и со всех концов России. Так постепенно в нем сложилось богатейшее и поистине уникальное собрание памятников русского средневекового искусства, которое бережно сохранялось и приумножалось в течение веков.

Первенствующее положение Успенского собора предопределило повышенное внимание государей и владык к устроению и украшению храма. Для росписей стен собора и написания икон привлекались выдающиеся мастера-живописцы из столицы и со всех концов России. Так постепенно в нем сложилось богатейшее и поистине уникальное собрание памятников русского средневекового искусства, которое бережно сохранялось и приумножалось в течение веков.

В Успенском соборе Кремля проходила коронация всех российских царей. Первая церемония состоялась в 1489 году, когда князя Дмитрия Ивановича, внука Ивана III, венчали на царство.

Именно здесь начали использовать шапку Мономаха и другие символы царской власти: скипетр, державу, знамя, печать и щит. Шапка, украшенная драгоценными камнями, использовалась в коронациях до XVIII века, пока Пётр I не заменил её короной.  В соборе находится «Мономахов трон» — кресло с шатром, созданное новгородскими мастерами в 1551 году по приказу Ивана Грозного. Этот шатёр на четырёх ножках украшен барельефами, изображающими передачу царских регалий князю Владимиру Мономаху из Византии.

В соборе находится «Мономахов трон» — кресло с шатром, созданное новгородскими мастерами в 1551 году по приказу Ивана Грозного. Этот шатёр на четырёх ножках украшен барельефами, изображающими передачу царских регалий князю Владимиру Мономаху из Византии. После революции 1917 года Успенский собор был превращен в музей.

После революции 1917 года Успенский собор был превращен в музей.

Создавая экспозицию храма, сотрудники постарались максимально сохранить его интерьер. Благодаря постоянным реставрационным работам практически все иконы и росписи были раскрыты из-под поздних записей. С 1990 года в соборе возобновилось богослужение.

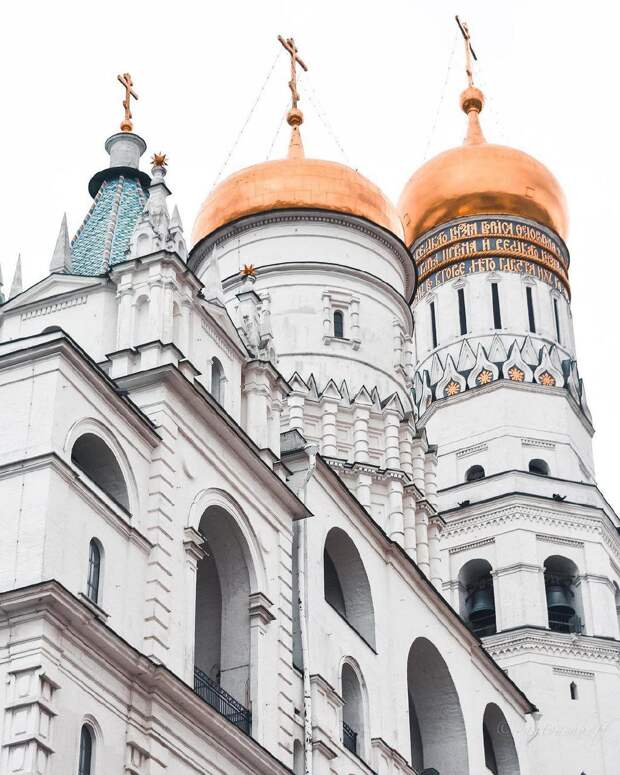

Благовещенский собор (№3) Купола Собора

Купола Собора

Предполагают, что в конце 13 — начале 14 века на месте Благовещенского собора Московского Кремля стояла деревянная церковь на каменном основании. Построил ее князь Андрей Александрович, сын Александра Невского. Позже, в конце 15 века, когда шла перестройка Кремля, многие строения возводились иностранными архитекторами. Однако, великий князь Иван III поручил построить свою домовую церковь зодчим города Пскова. Сооружается новый белокаменный храм с подклетом (нижним этажом). У восточной стены его строится двухэтажное хранилище — Казённый двор, где хранилась государева казна.

Строительство храма продолжалось пять лет. В августе 1489 года москвичи смогли увидеть его во всей его красе. Протоиереи храма являлись духовниками русских царей. Храм сильно пострадал во время пожара 1547 года.

При Иване IV в 1563 году, когда был освобожден древнерусский город Полоцк от иноземцев, решено было перестроить храм. В честь победы на четырех углах крытой галереи храма возвели четыре небольшие одноглавые церкви-приделы. Кроме того, появляются еще два барабана с куполами на восточной стороне крыши. Так трехглавый храм в 1564 году стал девятиглавым. В нем совершались венчания и крещение детей правителей. В 1572 году к нему пристраивается крыльцо, названное Грозненским.

Во время торжественных церемоний, проходивших на Соборной площади, из храма выходил князь или царь и его свита. Во время революции 1917 года святыня пострадала от артобстрела. Снарядом было разрушено крыльцо храма. В марте 1918 года, когда большевистское правительство переехало в Москву, храм был закрыт.

Благовещенский собор построен в традициях раннемосковского зодчества с элементами псковской архитектуры. Является четырехстолпным трехапсидным крестово-купольным храмом. Белоснежный, он расположен на высоком подклете. Элементы псковской архитектуры проявляются в украшениях барабанов глав — бегунец и поребрик выложены из кирпича. На апсидах — аркатурный пояс, похожий на пояс Успенского храма. Так псковские мастера объединили две святыни в единый ансамбль. Архангельский и Благовещенский соборы

Архангельский и Благовещенский соборы

Храм включает в себя постройки, созданные в разное время. Сооружение конца 15 века повторяло здание, выполненное в начале 15 века. Храм со всех сторон был окружен галереями-папертями. Позже восточная паперть была разобрана вместе с Казенной палатой. А попасть на южную паперть можно через крыльцо, украшенное резьбой. Крыльцо

Крыльцо

Существует легенда, что это крыльцо построено специально для Ивана Грозного, когда после четвертого брака его лишили права находиться в храме. С этого крыльца он слушал проповеди. В 1508 году была позолочена центральная глава церкви, а в конце 16 века все главы и крышу покрыли золоченой медью. Главы покрыты золочёной медью

Главы покрыты золочёной медью

Храм стали называть златоверхим. Девять глав символизируют образ Пресвятой Богородицы как Царицы Небесной Церкви, состоящей из девяти чинов Ангелов и девяти чинов Праведников Небесных. При проектировании внутренней части были предусмотрены вертикальные конструкции, создающие ощущение движения вверх. Этому способствовало и освещение — нижняя часть храма была затемнена, а сверху из окон барабана лился поток света.

Архангельский собор или Собор святого Архистратига Михаила в Кремле (№4)

Собор святого Архистратига Михаила в Кремле был первоначально построен в 1247–1248 годах как деревянная церковь по инициативе московского князя Михаила Хоробрита.

В 1333 году на этом месте воздвигли белокаменную Архангельскую церковь, освящённую митрополитом Феогностом, по указу Ивана Калиты в благодарность за избавление от голода.

В начале XVI века храм обветшал, и в 1505 году по приказу Ивана III старое здание было разобрано.

В 1505–1508 годах итальянский архитектор Алевиз Новый построил новый Архангельский собор, который был освящён митрополитом Симоном 8 ноября 1508 года.

Собор стал усыпальницей московских правителей до конца XVII века, когда столица была перенесена в Санкт-Петербург.

Архангельский собор, построенный в 1505–1508 годах итальянским архитектором Алевизом Новым — самый своеобразный памятник в целостном ансамбле Соборной площади Московского Кремля.  Архангельский собор

Архангельский собор

С возведением Архангельского собора закончилась перестройка великокняжеской резиденции, задуманная и осуществленная Иваном III, великим князем, государем «всея Руси» (1462–1505). В период его правления завершился процесс объединения русских земель, окончательно освободившихся в 1480 году от монголо-татарского ига, возрос международный престиж набиравшего силу Московского государства. Отражением этого явилось грандиозное строительство в Кремле.  В той идеологической программе, которую вкладывал в преобразование столичного Кремля сам заказчик, немаловажная роль отводилась Архангельскому собору, главному княжескому храму, ставшему к тому времени усыпальницей московского великокняжеского дома. Храм посвящен архангелу Михаилу, небесному покровителю князей в их ратных подвигах. Великие князья приходили сюда для молитвы перед тем, как отправиться на войну, — в надежде вымолить духовную силу на подвиг. Здесь приносили клятву верности великому князю его младшие братья.

В той идеологической программе, которую вкладывал в преобразование столичного Кремля сам заказчик, немаловажная роль отводилась Архангельскому собору, главному княжескому храму, ставшему к тому времени усыпальницей московского великокняжеского дома. Храм посвящен архангелу Михаилу, небесному покровителю князей в их ратных подвигах. Великие князья приходили сюда для молитвы перед тем, как отправиться на войну, — в надежде вымолить духовную силу на подвиг. Здесь приносили клятву верности великому князю его младшие братья.  Архангельский собор Позднее в храм на поклонение гробам предков направлялся царь во главе торжественной процессии после церемонии венчания на царство. В 2008 году Архангельскому собору исполнилось пятьсот лет. Однако его начальная история восходит к более ранним временам. В решении внутреннего пространства храма отчетливо прослеживается связь с древнерусской архитектурой. Характерной особенностью интерьера Архангельского собора является его дробность и затесненность массивными, почти квадратными в плане столпами, два в алтаре и четыре в основном пространстве храма, делящими здание на три продольных нефа. Центральный неф не только шире боковых, но и выше их, поскольку его цилиндрический свод опирается на повышенные подпружные арки. Алтарная часть собора отделена от пространства для молящихся высоким иконостасом. Алевиз Новый и в интерьере тактично использовал ордерную декорацию. Столпы и отвечающие им пилястры на стенах подняты на высокие базы-постаменты. Поверху устроен карниз, обходящий рукава креста, которые образуются цилиндрическими сводами.

Архангельский собор Позднее в храм на поклонение гробам предков направлялся царь во главе торжественной процессии после церемонии венчания на царство. В 2008 году Архангельскому собору исполнилось пятьсот лет. Однако его начальная история восходит к более ранним временам. В решении внутреннего пространства храма отчетливо прослеживается связь с древнерусской архитектурой. Характерной особенностью интерьера Архангельского собора является его дробность и затесненность массивными, почти квадратными в плане столпами, два в алтаре и четыре в основном пространстве храма, делящими здание на три продольных нефа. Центральный неф не только шире боковых, но и выше их, поскольку его цилиндрический свод опирается на повышенные подпружные арки. Алтарная часть собора отделена от пространства для молящихся высоким иконостасом. Алевиз Новый и в интерьере тактично использовал ордерную декорацию. Столпы и отвечающие им пилястры на стенах подняты на высокие базы-постаменты. Поверху устроен карниз, обходящий рукава креста, которые образуются цилиндрическими сводами.

Церковь Ризоположения (№6) Церковь Ризположения была возведена по заказу митрополита Геронтия в 1484-85 гг. псковскими мастерами на месте одноименного храма, построенного при митрополите Ионе в середине XV в. До середины XVII в. Ризоположенская церковь являлась домовым храмом московских митрополитов, а затем патриархов.

Церковь Ризположения была возведена по заказу митрополита Геронтия в 1484-85 гг. псковскими мастерами на месте одноименного храма, построенного при митрополите Ионе в середине XV в. До середины XVII в. Ризоположенская церковь являлась домовым храмом московских митрополитов, а затем патриархов.

Четырехстолпный, трехапсидный храм стоит на высоком подклете и имеет кубическую форму. К южному входу ведет высокое крыльцо, с севера и запада примыкают паперти. В середине XVII в. после возведения Патриархом Никоном Патриарших палат и храма Двенадцати апостолов церковь Ризоположения стала домовым храмом русских государей и была соединена переходом с теремами дворца. Тогда же были надстроены галереи.

В середине XVII в. после возведения Патриархом Никоном Патриарших палат и храма Двенадцати апостолов церковь Ризоположения стала домовым храмом русских государей и была соединена переходом с теремами дворца. Тогда же были надстроены галереи.

Большинство икон иконостаса принадлежит к единому комплексу, созданному для церкви в 1627 г. по заказу Патриарха Филарета артелью мастеров под руководством Назария Истомина. Иконы были раскрыты от поздних росписей в 1950-х гг. Особенностью интерьера церкви является его стилистическое единство — иконостас, роспись стен и убранство относятся к одному и тому же историческому периоду.

Особенностью интерьера церкви является его стилистическое единство — иконостас, роспись стен и убранство относятся к одному и тому же историческому периоду.

Храм сильно пострадал во время обстрела Кремля в 1917 г. В 1918 г. все кремлевские храмы были закрыты.

В связи с масштабными реставрационными работами, начатыми в середине 1950-х гг., церковь Ризположения была открыта в качестве музея позже других соборов Кремля ― в 1965 г.

В начале 1990-х гг. храм был передан Русской Православной Церкви, и в 1993 г. в церкви возобновились богослужения по престольным праздникам.

В настоящее время богослужения в Ризоположенской церкви совершаются раз в год на престольный праздник (15 июля).

Для осмотра церковь доступна всем желающим каждый день, кроме четверга, с 10.00 до 17.00.

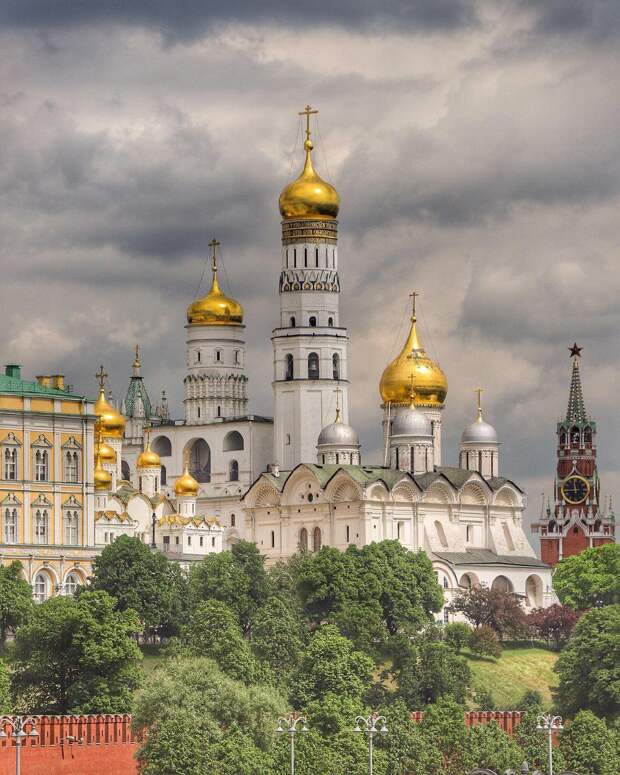

Колокольня Ивана Великого — храм-колокольня Московского Кремля (№ 7)

Ансамбль, состоящий из столпа колокольни, Успенской звонницы и Филаретовой пристройки, построен в 1505—1509 по проекту архитектора Б. Фрязина на месте старой церкви Иоанна Лествичника.

Ансамбль, состоящий из столпа колокольни, Успенской звонницы и Филаретовой пристройки, построен в 1505—1509 по проекту архитектора Б. Фрязина на месте старой церкви Иоанна Лествичника.

Столп колокольни значительно не менялся с нач. XVII в. Здание по форме напоминает итальянскую кампанилу — отдельно стоящую колокольню. Но такие постройки имели четырёхгранные ярусы, а у столпа Ивана Великого — восьмигранные.

Столп колокольни значительно не менялся с нач. XVII в. Здание по форме напоминает итальянскую кампанилу — отдельно стоящую колокольню. Но такие постройки имели четырёхгранные ярусы, а у столпа Ивана Великого — восьмигранные. При Борисе Годунове достроили еще один ярус, и она достигла высоты 81 м. Под куполом выгравировали надпись, прославлявшую нового царя Бориса и его сына Фёдора.

При Борисе Годунове достроили еще один ярус, и она достигла высоты 81 м. Под куполом выгравировали надпись, прославлявшую нового царя Бориса и его сына Фёдора.

Вплоть до строительства храма Христа Спасителя колокольня оставалась самым высоким зданием. В те времена в Москве было строго запрещено строительство зданий выше колокольни «Ивана Великого». Когда молния однажды ударила в шпиль церкви Архангела Гавриила и учинила пожар, суеверные жители сочли это божьей карой за то, что строитель возвел храм выше колокольни.

Вплоть до строительства храма Христа Спасителя колокольня оставалась самым высоким зданием. В те времена в Москве было строго запрещено строительство зданий выше колокольни «Ивана Великого». Когда молния однажды ударила в шпиль церкви Архангела Гавриила и учинила пожар, суеверные жители сочли это божьей карой за то, что строитель возвел храм выше колокольни.

В галереях помещены колокола, украшенные орнаментами. Самый большой — Успенский — весит 70 тонн.

В галереях помещены колокола, украшенные орнаментами. Самый большой — Успенский — весит 70 тонн.

Патриарший дворец с церковью (№ 5) По летописным данным, в первой половине XIV века митрополит Петр получил от великого князя московского Ивана Калиты для своего двора в Кремле место севернее Успенского собора.

По летописным данным, в первой половине XIV века митрополит Петр получил от великого князя московского Ивана Калиты для своего двора в Кремле место севернее Успенского собора.

В 1450 году митрополит Иона возвел на этом месте каменную церковь Ризположения и первую каменную палату в Кремле. Во время московского пожара 1473 года двор выгорел, и митрополиту Геронтию пришлось отстраивать его заново. В 1484–1485 годах псковские мастера возвели для него новую церковь Ризположения, которая сохраняется и сегодня. Все последующие митрополиты, а с конца XVI века патриархи, обустраивали свои владения в Кремле, возводили деревянные и каменные сооружения.

Во время польско-литовской интервенции и пожара 1626 года Патриарший двор горел. Патриарх Филарет восстановил Крестовую и Столовую палаты, срубил деревянные кельи и церкви.

В 1643 году начался новый этап строительных работ, связанный с именем патриарха Иосифа. Под одной кровлей были возведены Крестовая, Золотая, Келейная и Казенная палаты, а также ряд подсобных помещений. Руководил работами Антипа Константинов, один из строителей Теремного дворца.

Следующий этап в жизни патриаршего двора в Кремле связан с именем патриарха Никона. Осенью 1652 начался разбор старых палат, церкви Соловецких чудотворцев и строений на бывшем дворе Бориса Годунова, полученного Никоном в дар от царя Алексея Михайловича. К концу 1655 года были выстроены новые палаты и церковь, но еще три года, вплоть до оставления Никоном Кафедры в июле 1658 года, шла отделка помещений. Первый этаж дворца использовался для хозяйственных нужд и размещения приказов, на втором располагались парадные залы и домовая церковь, на третьем — личные покои патриарха.

Последующие патриархи в той или иной степени также достраивали, украшали и перестраивали дворец.

В 1721 году после упразднения патриаршества и учреждения Святейшего Синода в здании палат расположилась его Московская контора. Это повлекло за собой значительные изменения в планировке, убранстве палат и их внешнем облике. Крестовая палата

Крестовая палата

В 1918 году Патриаршие палаты как редчайший памятник архитектуры XVII века были переданы музею. Начался длительный процесс их научной реставрации и зданию в основных чертах был возвращен изначальный облик. В 1967 году на втором этаже Патриарших палат была открыта первая постоянная экспозиция.

В 1980–1985 годах были проведены очередные крупные научно-реставрационные работы, результатом которых и стала современная экспозиция музея.

В 2010 годы экспозиция музея была несколько видоизменена. В ходе ремонтных работ в 2013 году раскрыты участки живописи XVII века на стенах парадных сеней и приказных палат.

Ивановская площадь Московского Кремля (№ 39) Ивановская площадь — самая большая в Кремле и одна из древнейших площадей в Москве. Свое название она получила в честь храма Иоанна Лествичника с колокольней, который был построен в конце 20-х гг. XIV столетия. Именно он разделил городскую площадь на две: Ивановскую и Соборную.

Ивановская площадь — самая большая в Кремле и одна из древнейших площадей в Москве. Свое название она получила в честь храма Иоанна Лествичника с колокольней, который был построен в конце 20-х гг. XIV столетия. Именно он разделил городскую площадь на две: Ивановскую и Соборную.

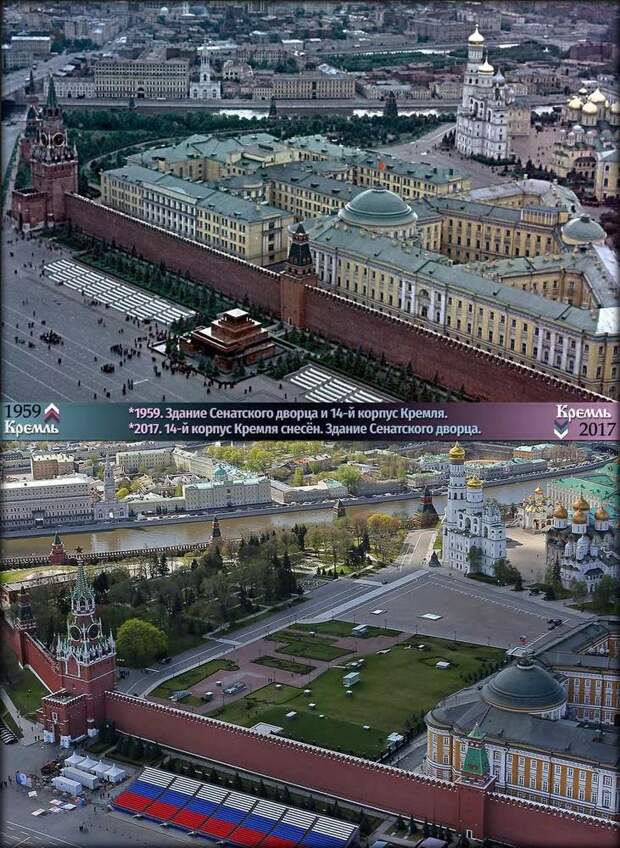

В течение всего периода существования эта территория была административным и деловым центром Кремля, использовалась для публичных объявлений, оглашения указов, вынесения приговоров, составления челобитных, проведения казней и наказаний. 1905-1915 гг. Чудов + Вознесенский монастыри + Малый Николаевский дворец. Вид со Спасской башни.

1905-1915 гг. Чудов + Вознесенский монастыри + Малый Николаевский дворец. Вид со Спасской башни.

Архитектурный ансамбль площади сильно пострадал в советский период. В 1924 г. по решению властей были уничтожены Чудов монастырь и Малый Николаевский дворец. На освободившейся территории возвели административный корпус Кремля, который был снесен в 2016 г. На месте разрушенного памятника Александру II «Освободителю» разбили Большой кремлевский сквер (сегодня это часть Тайницкого сада). 1959 г. На месте Малого Николаевского Дворца, Чудова и Вознесенского монастырей, которые были снесены в 1929—1930 годах, был построено административное здание 14-го корпуса Кремля, располагавшееся на Ивановской площади Московского Кремля с 1934 по 2016 год. * 2017 г.

1959 г. На месте Малого Николаевского Дворца, Чудова и Вознесенского монастырей, которые были снесены в 1929—1930 годах, был построено административное здание 14-го корпуса Кремля, располагавшееся на Ивановской площади Московского Кремля с 1934 по 2016 год. * 2017 г.

Весной 2016-го 14-й корпус Кремля уже снесён и на его месте открылся парк с застеклёнными шурфами, открывающими фундаменты древних монастырей.

В 80-е годы во время строительных работ здесь был найден самый большой клад в истории Кремля. Он состоял из 300 серебряных предметов. Историки считают, что это была княжеская казна, которую спрятали во время монгольского нашествия.

Сегодня Ивановская площадь – одна из главных достопримечательностей Кремля. Царь-пушка и Царь-колокол неизменно привлекают внимание туристов

Сегодня Ивановская площадь – одна из главных достопримечательностей Кремля. Царь-пушка и Царь-колокол неизменно привлекают внимание туристов

Соборная площадь (№38) Вид Успенского собора и Соборной площади, 1744 г., И.А. Соколов. по рисунку Э. Гриммеля.История Соборной площади Кремля началась в XIII веке с деревянных построек. За высоким дубовым тыном с воротами на месте нынешних Боровицких стоял град древлян. А к началу XVI века он превратился в неприступную каменную крепость. Для стен вокруг Москвы и храмов использовали известняк, коего в изобилии было в окрестностях. За его белизну столицу и прозвали белокаменной.

Вид Успенского собора и Соборной площади, 1744 г., И.А. Соколов. по рисунку Э. Гриммеля.История Соборной площади Кремля началась в XIII веке с деревянных построек. За высоким дубовым тыном с воротами на месте нынешних Боровицких стоял град древлян. А к началу XVI века он превратился в неприступную каменную крепость. Для стен вокруг Москвы и храмов использовали известняк, коего в изобилии было в окрестностях. За его белизну столицу и прозвали белокаменной.

По указу Ивана III для создания достойной царя резиденции были приглашены итальянские градостроители. В возведении храмового комплекса также участвовали московские, псковские и владимирские мастера.

За весь период существования схема Соборной площади не изменилась. Новые церкви возводились зодчими на месте старых. Соборная площадь с высоты птичьего полета, фото выполнено со стороны Москва-реки, и на панораме открываются южные фасады всех зданий

Соборная площадь с высоты птичьего полета, фото выполнено со стороны Москва-реки, и на панораме открываются южные фасады всех зданий

Сенатская площадь (№40)

Сенатская площадь — площадь Московского Кремля, расположенная между Житницкой и Большой Никольской улицами и заключённая между зданиями Арсенала и Сенатским дворцом, в честь которого она и получила своё название.

Сенатская площадь — площадь Московского Кремля, расположенная между Житницкой и Большой Никольской улицами и заключённая между зданиями Арсенала и Сенатским дворцом, в честь которого она и получила своё название.

Площадь расположена в северо-восточной части Кремля. По форме площадь представляет собой вытянутый равнобедренный треугольник, по бокам которого находятся вышеперечисленные здания. Ранее у неё «имелась третья сторона», которой являлось Старое здание Оружейной палаты, снесённое в 1959 году.

К северу от Сенатской площади расположена Никольская башня.

Царь-пушка (№ 8)

Изготовить сооружение велел царь Фёдор Иоаннович и первоначально она располагалась рядом с Лобным местом на Красной площади.

Чтобы довезти гигантскую пушку потребовалось 200 лошадей. А вот двухтонные ядра изготовили через 2,5 века для красоты. Изготовить сооружение велел царь Фёдор Иоаннович и первоначально она располагалась рядом с Лобным местом на Красной площади.

Долгое время считалось, что Царь-пушка никогда не стреляла. Для обороны Кремля она явно не годилась. Возможно, ее создали для того, чтобы удивлять и устрашать иностранных послов.

Но исследования показали, что один выстрел из Царь-пушки всё-таки был сделан. Этим выстрелом развеяли по ветру прах Лжедмитрия.

Царь-колокол (№ 9)

В 1735 году императрица Анна Иоанновна приказала отлить гигантский колокол, который должен был стать своеобразным памятником его предшественникам, нескольким гигантским колоколам, уничтоженным пожарами. Помимо этого, Анна хотела, чтобы колокол стал своеобразной памятью о ее царствовании. 25 ноября 1735 года он был отлит.

Высота — 6,24 м, диаметр — 6,6 м; масса — 202 тонны; состоит на 85% из меди, также в его составе содержится около 70 кг золота.

Когда работы по нанесению декоративных украшений и надписей подошли к концу, то случилось непредвиденное.

В мае 1737 года в городе вспыхнул Великий пожар, который охватил все надстройки над колоколом. Пожарные решили спасать именно колокол: опасаясь, что он расплавится от высокой температуры, на него лили воду. В итоге, перепад температур привел к тому, что на нем появилось множество трещин и откололся кусок весом 11 тонн.

Естественно поэтому Успенский колокол (Царь-колокол) никогда не использовался по своему прямому назначению, но стал одним из известнейших памятников русского литейного дела, а также — одной из известнейших достопримечательностей нашей страны. Спустя почти 300 лет после его отливки этим историческим наследием России можно по-прежнему любоваться на территории московского Кремля.

Строгая и торжественная ажурная решетка ограды Александровского сада со стороны Манежной площади. Вход в Александровский сад (№37) украшена интересными деталями. Столбы сделаны в виде ликторских фасций (ликторами назывались служители высших должностных лиц, носившие как отличительный знак «фасции» – пучки перевязанных розог с воткнутыми в них обоюдоострыми топориками). Шары пилонов венчают двуглавые орлы. Решетка да и весь Александровский сад, названный в честь императора-победителя Александра I, стали своеобразным памятником Отечественной войны 1812 года. Автором решетки, выдающегося произведения декоративно-монументального искусства, был француз Евгений Паскаль, получивший образование в Париже и прибывший в Москву в 1820 году. Интересно отметить, что, по наблюдению авторов книги о московских оградах, узор в «калитках» (справа и слева от створок ворот) повторяет узор дверей парижского Лувра. Ирония судьбы: памятник победы над Францией скопирован с французского оригинала

украшена интересными деталями. Столбы сделаны в виде ликторских фасций (ликторами назывались служители высших должностных лиц, носившие как отличительный знак «фасции» – пучки перевязанных розог с воткнутыми в них обоюдоострыми топориками). Шары пилонов венчают двуглавые орлы. Решетка да и весь Александровский сад, названный в честь императора-победителя Александра I, стали своеобразным памятником Отечественной войны 1812 года. Автором решетки, выдающегося произведения декоративно-монументального искусства, был француз Евгений Паскаль, получивший образование в Париже и прибывший в Москву в 1820 году. Интересно отметить, что, по наблюдению авторов книги о московских оградах, узор в «калитках» (справа и слева от створок ворот) повторяет узор дверей парижского Лувра. Ирония судьбы: памятник победы над Францией скопирован с французского оригинала В Александровском саду. Любимое для многих москвичей место! 1965 год.

В Александровском саду. Любимое для многих москвичей место! 1965 год.

Александровский сад

Александровский сад в Москве основали в 1821 году по указу императора Александра I. Только на тот момент весь этот зеленым массив назывался Кремлевскими садами. Этот комплекс посвящен победе России в войне 1812 года. Непосредственно Александровским садом эту территорию стали называть в 1856 году, когда Верхний, Средний и Нижний парки превратили в единую композицию.

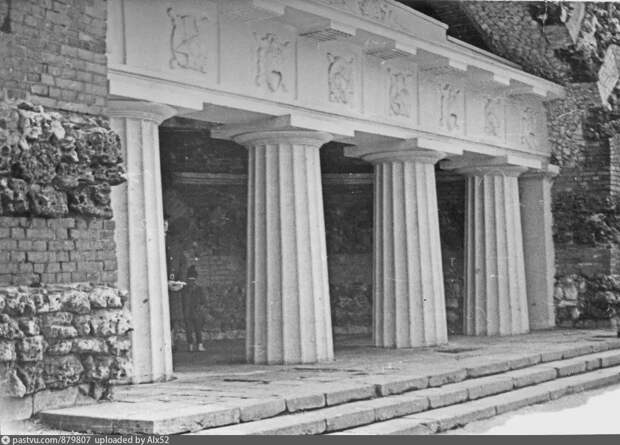

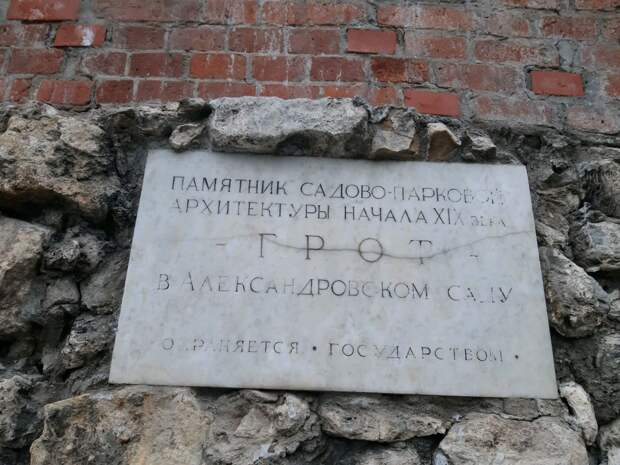

Грот «Руины» в Александровском саду Это искусственное сооружение появилось у подножия Средней Арсенальной башни по проекту архитектора Осипа Бове. Искусственные развалины романтических «античных» гротов стали модным элементом садово-парковой архитектуры той эпохи. Однако грот Бове — это символ возрождения Москвы из пепла пожара 1812 года.

Это искусственное сооружение появилось у подножия Средней Арсенальной башни по проекту архитектора Осипа Бове. Искусственные развалины романтических «античных» гротов стали модным элементом садово-парковой архитектуры той эпохи. Однако грот Бове — это символ возрождения Москвы из пепла пожара 1812 года.  А возвышение, в которое встроен грот — остатки оборонительного редута, появившегося по указу ожидавшего нападения шведов Петра I. Так что этот грот можно назвать "двойным памятником".

А возвышение, в которое встроен грот — остатки оборонительного редута, появившегося по указу ожидавшего нападения шведов Петра I. Так что этот грот можно назвать "двойным памятником".

В годы, когда был возведен грот, такие искусственные сооружения были популярным элементом садово-парковой архитектуры.  Полукруглая арка грота выполнена из черного гранита и красного кирпича, изящно обрамляющая мраморные ворота с четырьмя утопленными колоннами доносит идею о древней истории этих мест, при этом напоминая о моде XIX столетия.

Полукруглая арка грота выполнена из черного гранита и красного кирпича, изящно обрамляющая мраморные ворота с четырьмя утопленными колоннами доносит идею о древней истории этих мест, при этом напоминая о моде XIX столетия.  Ранее грот также имел более практичное значение. Во время прогулок членов императорской семьи по саду, или в дни проведения торжественных мероприятий в нем располагался царский оркестр.

Ранее грот также имел более практичное значение. Во время прогулок членов императорской семьи по саду, или в дни проведения торжественных мероприятий в нем располагался царский оркестр. В его кладку вкраплены обломки московских зданий, разрушенных в период наполеоновского нашествия: среди камней были и резные фрагменты фасадов, и даже древнее белокаменное пушечное ядро.

В его кладку вкраплены обломки московских зданий, разрушенных в период наполеоновского нашествия: среди камней были и резные фрагменты фасадов, и даже древнее белокаменное пушечное ядро.  Колоннаду украшают символы воинской славы и характерные для античного стиля фигурки гиппокампусов — мифологических лошадей с рыбьим хвостом.

Колоннаду украшают символы воинской славы и характерные для античного стиля фигурки гиппокампусов — мифологических лошадей с рыбьим хвостом.

Обелиск в Александровском саду Романовский обелиск был воздвигнут рядом с Итальянским гротом 14 июля 1914 года в честь отмечавшегося 300-летия дома Романовых. На монументе были выбиты имена царей и императоров дома Романовых.

Романовский обелиск был воздвигнут рядом с Итальянским гротом 14 июля 1914 года в честь отмечавшегося 300-летия дома Романовых. На монументе были выбиты имена царей и императоров дома Романовых. После Октябрьской революции, согласно утвержденному ленинскому плану монументальной пропаганды 1918 года, предусматривавший снос памятников в честь «царей и их слуг» и сооружение памятников борцам революции, Романовский обелиск был подвергнут переделке.

После Октябрьской революции, согласно утвержденному ленинскому плану монументальной пропаганды 1918 года, предусматривавший снос памятников в честь «царей и их слуг» и сооружение памятников борцам революции, Романовский обелиск был подвергнут переделке. Вместо царей на обелиск были помещены фамилии 19 теоретиков и деятелей социализма.2 июля 2013 года памятник разобрали и увезли на реконструкцию, закончить которую планировалось к 4 ноября. Памятник воссоздан по эскизам 1912 года. По наблюдениям скульпторов и активистов общественного движения «Архнадзор», вид современного обелиска несколько отличается от первоначальной версии монумента. Например, двуглавый орёл на вершине памятника имеет другое количество перьев на крыльях, другой размер и форму хвоста. Его корона отличается от оригинала 1914 года. Резной герб Романовых крупнее оригинального. Его рельеф превышен и имеет иной объёмный характер. При написании имён царей в новоделе использовался отличный от первоначального шрифт Cyrillic Izhitsa. Буквы имён стали уже, расстояние между ними увеличилось. В написании имён царей присутствуют ошибки.

Вместо царей на обелиск были помещены фамилии 19 теоретиков и деятелей социализма.2 июля 2013 года памятник разобрали и увезли на реконструкцию, закончить которую планировалось к 4 ноября. Памятник воссоздан по эскизам 1912 года. По наблюдениям скульпторов и активистов общественного движения «Архнадзор», вид современного обелиска несколько отличается от первоначальной версии монумента. Например, двуглавый орёл на вершине памятника имеет другое количество перьев на крыльях, другой размер и форму хвоста. Его корона отличается от оригинала 1914 года. Резной герб Романовых крупнее оригинального. Его рельеф превышен и имеет иной объёмный характер. При написании имён царей в новоделе использовался отличный от первоначального шрифт Cyrillic Izhitsa. Буквы имён стали уже, расстояние между ними увеличилось. В написании имён царей присутствуют ошибки. Изображение Георгия Победоносца в основании монумента не соответствует стилистике оригинала.

Изображение Георгия Победоносца в основании монумента не соответствует стилистике оригинала.

Тайницкий сад (№ 36) Своим названием сад обязан одноименной башне, которая является центральной башней южной кремлевской стены.

Своим названием сад обязан одноименной башне, которая является центральной башней южной кремлевской стены.

Раньше на территории современного сада существовал потайной колодец, который был предназначен для обеспечения водой жителей Кремлевской крепости в период осады.

А в ходе раскопок в саду была обнаружена самая длинная из ныне известных берестяных грамот на древнерусском языке.

Ну вот. Вроде обошли все кремлевские площади, Соборы и строения. Кратко, но по всему Кремлю.

Свежие комментарии