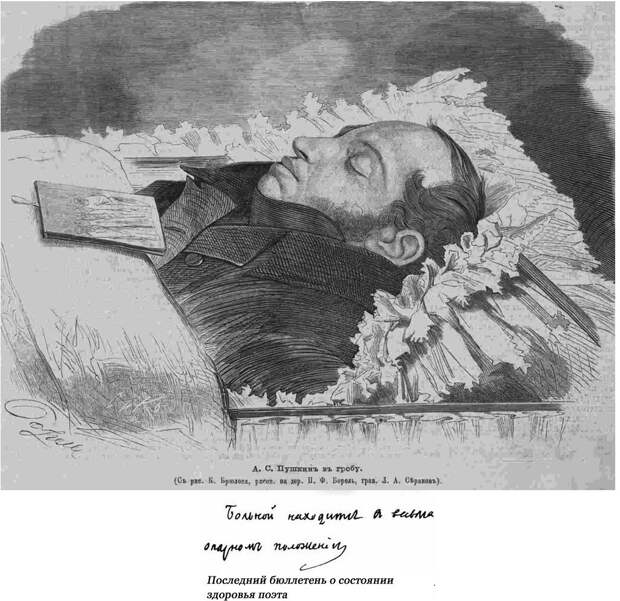

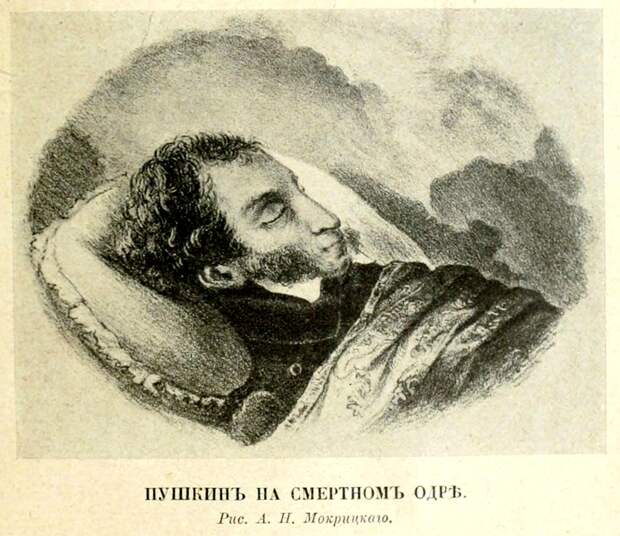

По желанию жены, Пушкина положили в гроб не в камер-юнкерском мундире, а во фраке.

А.А.Козлов "Пушкин в гробу",1837.

| Когда и кто именно помер | Первого числа февраля двора Его императорского величества камер-юнкер титулярный советник Александр Сергеев Пушкин, 36 лет |

| Отчего приключилась смерть | От раны |

| Кем исповеданы и причащены | Протоиерей Петр Дмитриевич Песоцкий |

| Где и кем погребены | Псковской губернии Опочецкого уезда в монастыре Святые горы |

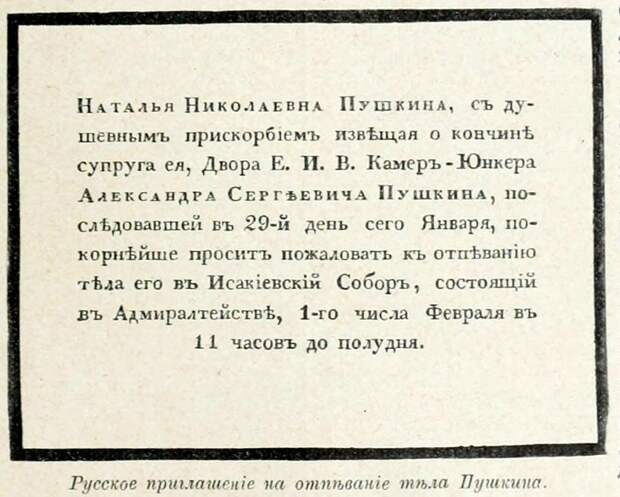

"Завтра похороны. Я получил билет. Февраль 1. Похороны Пушкина. Это были действительно народные похороны. Все, что сколько-нибудь читает и мыслит в Петербурге - все стеклось к церкви, где отпевали поэта. Это происходило в Конюшенной. Площадь была усеяна экипажами, но среди последней - ни одного тулупа или зипуна. Церковь была наполнена знатью. Весь дипломатический корпус присутствовал. Впускали в церковь только тех, которые были в мундирах или с билетом. На всех лицах лежала печаль, по крайней мере наружная... Церемония кончилась в половине первого. Я поехал на лекцию. Но вместо очередной лекции я читал студентам о заслугах Пушкина. Будь что будет!".

«Смерть обнаружила в характере Пушкина все, что было в нем доброго и прекрасного», – написал П.А.Вяземский вскоре после смерти друга.

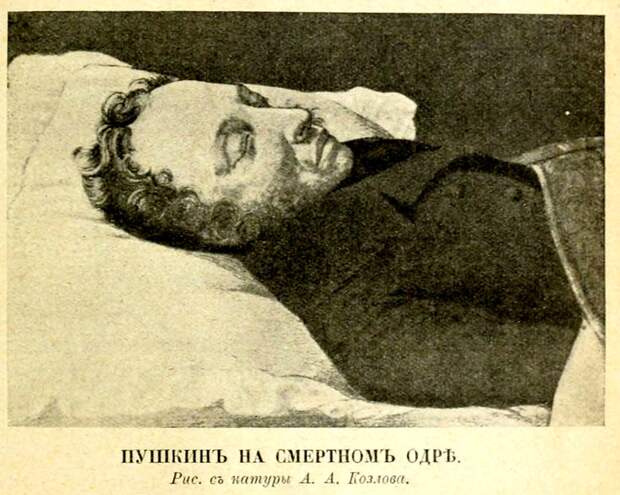

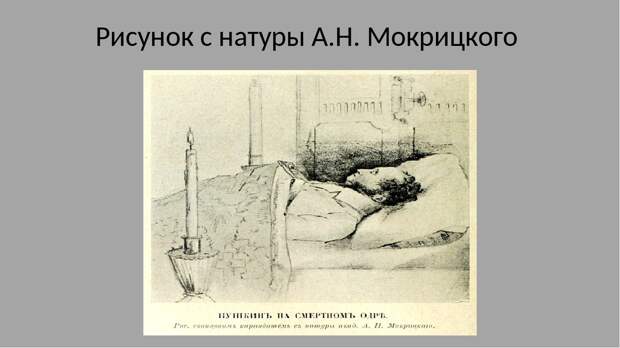

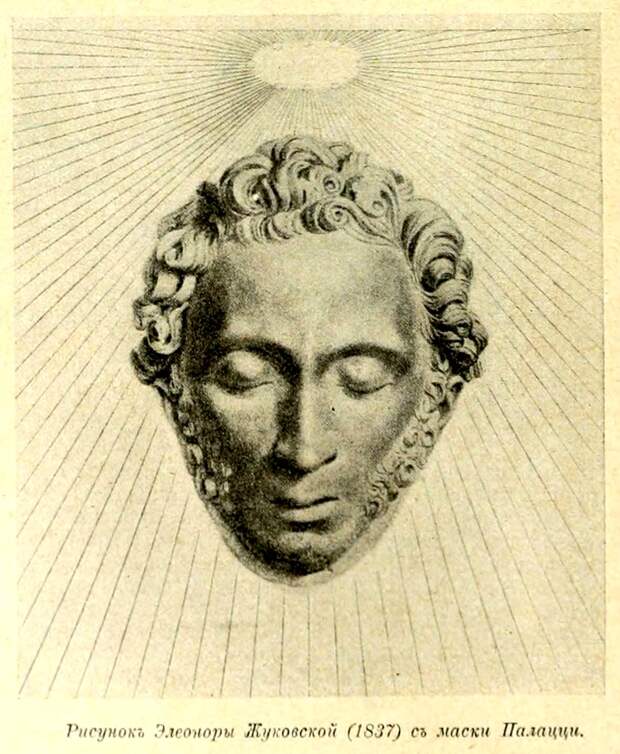

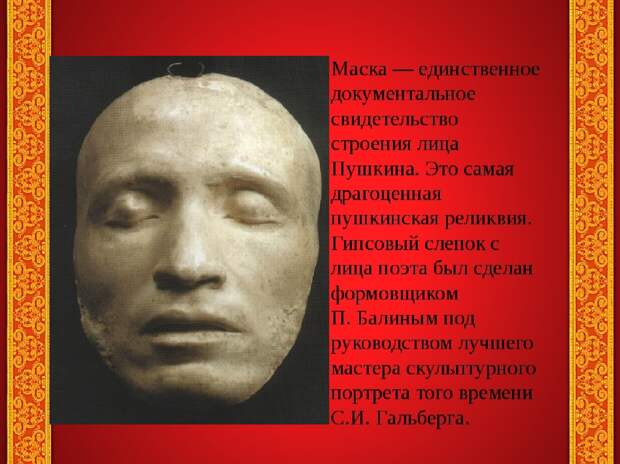

"Я не имел духу писать к тебе, мой бедный Сергей Львович. Что я мог тебе сказать, угнетённый нашим общим несчастием, которое упало на нас, как обвал, и всех раздавило?.. Я смотрел внимательно, ждал последнего вздоха; но я его не приметил. Тишина, его объявшая, казалась мне успокоением… Мы долго стояли над ним молча, не шевелясь, не смея нарушить великого таинства смерти, которое совершилось перед нами во всей умилительной святыне своей. Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нём в эту первую минуту смерти… Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! Это было не сон, не покой!.. никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нём и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда всё земное отделилось от него с прикосновением смерти… К счастию, я вспомнил вовремя, что надобно с него снять маску. Это было исполнено немедленно; черты его ещё не успели измениться…"

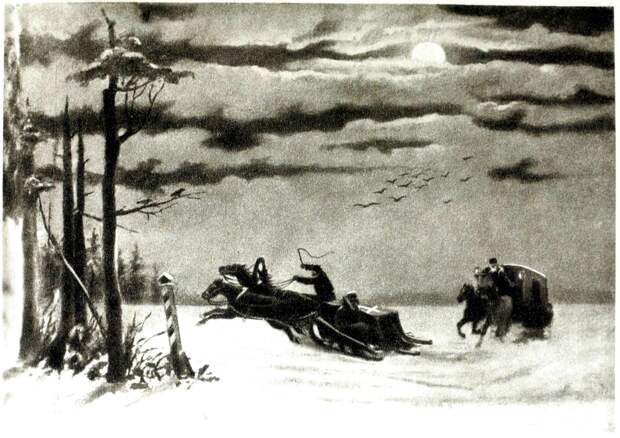

А. Наумов. Траурный возок несёт гроб с телом А. Пушкина в обитель. 1894

А. Наумов. Траурный возок несёт гроб с телом А. Пушкина в обитель. 1894После отпевания гроб заперли там в подвале, где он оставался до 3 февраля, а затем поздно ночью отправили в Святогорский Успенский монастырь в сопровождении жандармов и А.И.Тургенева, которому было поручено совершить погребение поэта. Похоронили Александра Сергеевича Пушкина в Святогорском монастыре, рядом с бабушкой поэта Марией Алексеевной, которая умерла в 1818 году. У стен Успенского собора находится могил деда Осипа Абрамовича Ганнибала (умер в 1806), матери Надежды Осиповны (умерла в 1836) и отца Сергея Львовича (умер в 1848). Также, в алтарной части Успенского собора похоронен младший брат поэта, Платон (умер в имении Михайловское в 1819).

Святогорский монастырь. Могила Ганнибалов

Святогорский монастырь. Могила ГаннибаловПроводы тела Пушкина сопровождались величайшими предосторожностями: царское правительство боялось каких-либо общественных демонстраций. Гроб вывезли из Петербурга тайно, в сопровождении жандармского офицера. Из близких в последний путь поэта провожал лишь его старый друг А. И. Тургенев. «Назначен я в качестве старого друга, - записал А. И. Тургенев в своем дневнике 2 февраля, - отдать ему последний долг ... Куда еду - еще не знаю». Только за несколько часов до отъезда Тургенев узнал, что предстоит ехать в Псковскую губернию. После похорон поэта он писал своей сестре А. И. Нефедьевой: «2 февраля в полночь мы отправились из Конюшенной церкви с телом Пушкина в путь; я с почтальоном в кибитке позади тела, жандармский капитан впереди оного. Дядька покойного желал также проводить останки своего дорогого барина к последнему его пристанищу... он стал на дрогах, как везли ящик с телом, и не покидал его до самой могилы».

Дядька поэта, крепостной крестьянин Никита Козлов, проживший с ним вместе долгие годы, был потрясен случившимся.

Александр Тургенев. Единственный друг Пушкина, проводивший его в последний путь.

Александр Тургенев. Единственный друг Пушкина, проводивший его в последний путь.Траурный санный поезд мчался, останавливаясь только на станциях для смены лошадей. На одной из станций процессию встретила жена профессора А.В.Никитенко. Она увидела простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожей. Три жандарма суетились на почтовом дворе, чтобы скорей перепрячь курьерских лошадей и скакать дальше с гробом. — Что это такое? — спросила она у одного из находившихся здесь крестьян. — А Бог его знает! Вишь, какой-то Пушкин убит, и его мчат на почтовых в рогоже и соломе, прости Господи, как собаку.

Вечером 5 февраля подъехали к Тригорскому. Екатерина Ивановна Осипова рассказывает: «В ту зиму морозы стояли страшные. Такой же мороз был и 5 февраля 1837 г. Матушка недомогала и после обеда, так в часу третьем, прилегла отдохнуть. Вдруг вижу я в окно: едет к нам возок с какими-то двумя людьми, а за ними длинные сани с ящиком. Мы разбудили мать, вышли навстречу гостям. Видим: наш старый знакомый, Александр Иванович Тургенев. По-французски рассказал Тургенев матушке, что приехали они с телом Пушкина, но, не зная хорошенько дорогу в монастырь... приехали сюда... Матушка оставила гостей ночевать, а тело распорядилась везти теперь же в Святые Горы вместе с мужиками из Тригорского и Михайловского, которых отрядили копать могилу. Но ее копать не пришлось: земля вся промерзла, — ломом пробивали лед, чтобы дать место ящику с гробом, который потом и закидали снегом. Наутро, чем свет, поехали наши гости хоронить Пушкина».

Похороны Пушкина (Рис. В. Федотов)

Похороны Пушкина (Рис. В. Федотов)Настоятель монастыря, столетний о. Геннадий, служивший панихиду, распорядился о перезахоронении только весной. Тогда по желанию хозяйки Тригорского под землей устроен был кирпичный склеп, куда и поместили гроб. Прах Александра Сергеевича похоронили возле останков его матери. Менее года прошло с тех пор, когда Пушкин в апреле 1836 г. внес в монастырскую казну деньги, закрепив за собой после погребения матушки клочок земли на случай смерти.

Дмитрий Васильевич Титов. «Пушкин в монастыре». 1969.

Дмитрий Васильевич Титов. «Пушкин в монастыре». 1969.И хоть бесчувственному телу

Равно повсюду истлевать,

Но ближе к милому пределу

Мне всё б хотелось почивать.

Эти вещи Пушкин взял из своего дома в Михайловском.

14 августа, за несколько месяцев до гибели, он напишет:

«Но как же любо мне

Осеннею порой, в вечерней тишине,

В деревне посещать кладбище родовое,

Где дремлют мертвые в торжественном покое,

Там неукрашенным могилам есть простор;

К ним ночью темною не лезет бледный вор;

Близ камней вековых, покрытых желтым мхом,

Проходит селянин с молитвой и со вздохом;

На месте праздных урн и мелких пирамид,

Безносых гениев, растрепанных харит

Стоит широко дуб над важными гробами,

Колеблясь и шумя...»

Весной 1837 г. ушли снега, и земля на месте захоронения осела так, что следовало подсыпать. Этим озаботились часто бывавшие здесь хозяйка Тригорского и ее дети. Они распорядились поправить могильный холмик, одерновать его, посадить цветы. Поэт и критик Петр Александрович Плетнев, один из ближайших друзей Пушкина, навестивший это место через год, описал его так: «Перед жертвенником есть небольшая насыпь земли... Она укреплена дерном. Посредине водружен черный крест, на котором из белых букв складывается имя “Пушкин”».

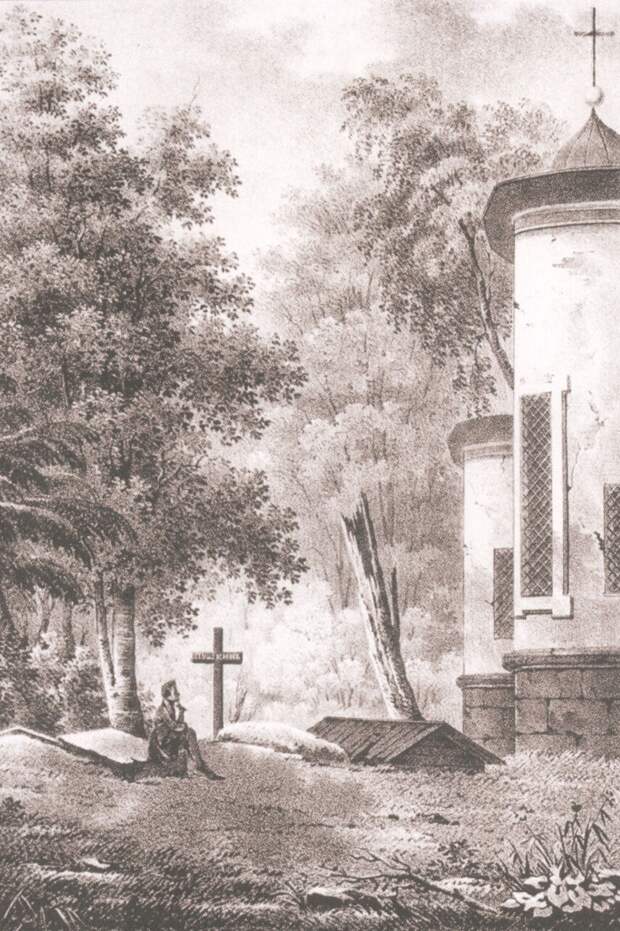

И. А. Клюквин. «Могила Пушкина». Литография И.А.Клюквина с оригинала П.Ф.Соколова.1830-е.

Интересно, что отношения Пушкина и Полевого никогда не были образцово-показательными. Нередко обменивались они уничтожающими характеристиками, а пушкинская критика «Истории русского народа», где автор пытался дать альтернативу труда Карамзина, вряд ли может рассматриваться как корректная. Полевому было указано на «ветреное невежество», а сам он уподоблен «хиосским жителям», которым «дозволено было пакостить всенародно».

Трудно сейчас с определенностью установить, искренне ли преклонялся Полевой перед своим гонителем, осознал ли его величие после трагедии или попросту искал место под солнцем пушкинской славы?

Впрочем, обращение вчерашнего литературного недруга дела с памятником вперед не подвинуло. Лишь в 1840 г. он был заказан Натальей Николаевной «в Петербурге каменных дел мастеру А.Пермагонову». Материал — итальянский мрамор. Получилось, что Пушкина хоронили дважды: А.И.Тургенев в 1837 г., и вдова — Наталья Николаевна — в 1841 г. Могила поэта, подобно многим другим, имела свою историю. Но, в отличие от других, эта история сохранилась и продолжается уже на наших глазах. Но об этом мы поговорим в следующий раз.

Получилось, что Пушкина хоронили дважды: А.И.Тургенев в 1837 г., и вдова — Наталья Николаевна — в 1841 г. Могила поэта, подобно многим другим, имела свою историю. Но, в отличие от других, эта история сохранилась и продолжается уже на наших глазах. Но об этом мы поговорим в следующий раз.

http://superspb-78.mirtesen.ru/blog/43098911078/175-let-so-dnya-gibeli-A.-S.-PUSHKINA

Свежие комментарии