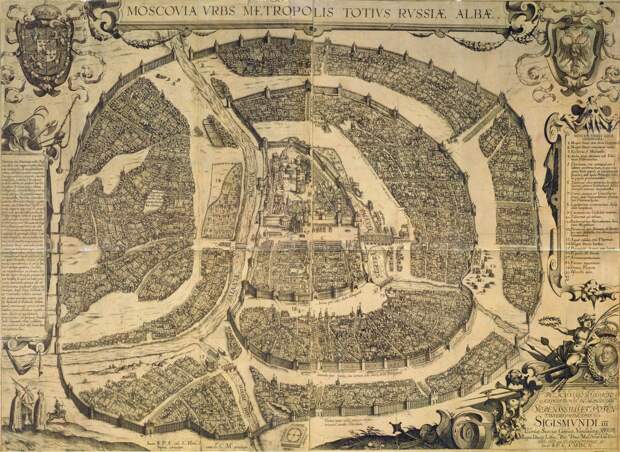

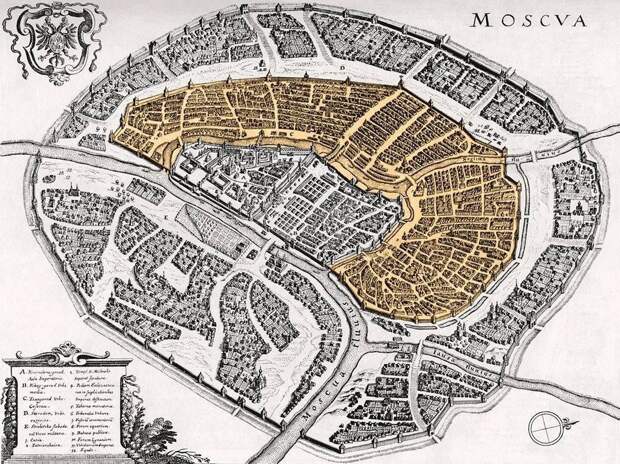

Царская Москва во второй половине XVI в. В 1547 г. Московский князь Иван IV Грозный был венчан на царство в Успенском соборе Московского Кремля и принял царский титул из рук митрополита Макария. Именно в годы его правления Москва стала столицей Российского царства.

В 1547 г. Московский князь Иван IV Грозный был венчан на царство в Успенском соборе Московского Кремля и принял царский титул из рук митрополита Макария. Именно в годы его правления Москва стала столицей Российского царства.

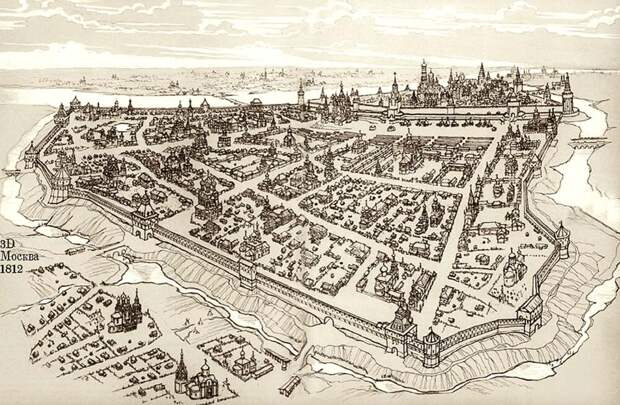

Территория города сильно уступала современной площади столицы.

Во второй половине XVI в. в Москве были построены новые дома, хозяйственные постройки и церкви: стены Белого города, собор Покрова на Рву (Собор Василия Блаженного – по имени святого, похороненного на этой территории), церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в бывшем селе Дьякове (сейчас это юг Москвы), колокольня церкви Георгия Победоносца в Коломенском, собор Донской Божией Матери, храм Никиты Мученика на Швивой горе за Яузой (сейчас это Таганский район). В эту эпоху была сооружена гигантская Царь-пушка – всемирно известный памятник русской артиллерии. В городе заработала первая русская типография, которая располагалась на Никольской улице.

Население столицы состояло из представителей разных сословий: в ней проживал царь, его приближенные, представители некоторых княжеских родов, боярство, духовенство, ремесленники, торговцы и простые холопы – слуги богатых господ. Всего в Москве проживали около 100 тысяч человек (в наши дни примерно такую же цифру составляет число жителей района Хамовники).

Знаменательным событием эпохи Ивана Грозного было учреждение Московского патриаршества. Первым русским патриархом был избран Иов. Это событие было неслучайным: Москва претендовала на главную роль в христианском мире и даже называлась современниками «третьим Римом» (после классического Рима, павшего от рук варваров, и Константинополя – столицы прекратившего существования Византийского государства). В Средневековье такие идеи были очень распространены, ведь считалось, что вся власть в государстве имеет божественное происхождение, и статус Москвы в подобном случае повышал её авторитет в глазах современников.

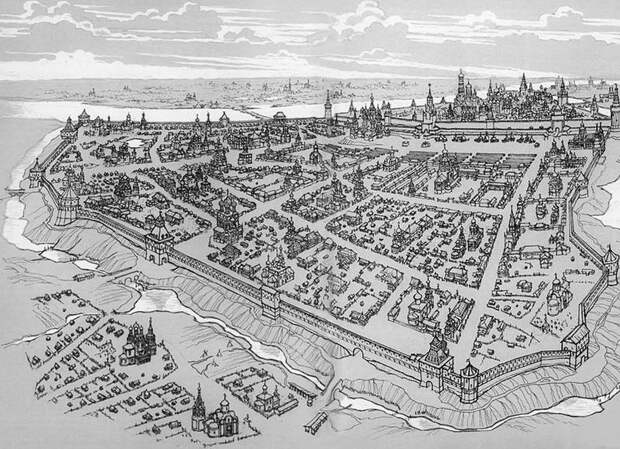

Земляной вал Еще с древних времен вокруг Кремля начали создавать фортификационные сооружения, среди которых был и Земляной вал - замкнутое кольцо с длиной окружности около 16 километров.

Еще с древних времен вокруг Кремля начали создавать фортификационные сооружения, среди которых был и Земляной вал - замкнутое кольцо с длиной окружности около 16 километров.

Насыпали земляной вал по указу Бориса Годунова в период с 1591 по 1592 годы после нашествия на столицу войск крымского хана Казы-Гирея, разорившего город. Поверх насыпи выстроили 5-метровую дубовую стену, а для проезда к Кремлю устроили 34 выездные башни. Кроме этого, здесь находилось и 100 защитных глухих башен.

С наружной стороны Земляного вала был вырыт ров, который затем наполнили водой для большей неприступности защитного сооружения.

Название «Земляной город» закрепилось и за территорией, которая находилась между этим валом и стенами Белого города, вплоть до Москвы-реки. Тогда здесь в основном проживали ремесленники, крестьяне, а также мелкие торговцы.

История Садового кольца Все мы знаем строчку песни, прозвучавшей в фильме «Москва слезам не верит». Но мало кто знает, что любимое всеми москвичами Садовое кольцо появилось очень давно — в 1592 году!

Все мы знаем строчку песни, прозвучавшей в фильме «Москва слезам не верит». Но мало кто знает, что любимое всеми москвичами Садовое кольцо появилось очень давно — в 1592 году!

Тогда оно называлось Земляным валом и было оборонительным сооружением вокруг Земляного города. Вал насыпали по приказу Бориса Годунова после очередного опустошительного набега на Москву орды крымского хана.

Земляной вал ещё называли Деревянным городом или Скородомом — из-за быстроты, с которой его построили: на это понадобилось всего 2 года!

Свои функции фортификационного сооружения Земляной вал на территории Москвы утратил уже к концу XVII столетия, когда уже представлял собой таможенную границу Первопрестольной. Перед прежними въездными воротами начали возникать рынки, наиболее известными из которых являлись Сухаревский и Смоленский.

В 1816 году был утвержден проект, разработанный «Комиссией для строения Москвы». Согласно плана, остатки Земляного вала должны были снести, осыпавшийся и обмелевший ров засыпать, а поверху устроить широкую кольцевую дорогу, мощеную булыжником.

Земляной город.  Так называли часть Москвы между Бульварным и Садовым кольцом, а также Заяузье и Замоскворечье. Такое название пошло от построенного Борисом Годуновым земляного вала с деревянной стеной и рвом, который называли также Деревянным городом и Скородомом. В стене находились 34 башни с воротами и коло сотни глухих башен-стрельниц. По тем временам это было довольно мощное крепостное сооружение.

Так называли часть Москвы между Бульварным и Садовым кольцом, а также Заяузье и Замоскворечье. Такое название пошло от построенного Борисом Годуновым земляного вала с деревянной стеной и рвом, который называли также Деревянным городом и Скородомом. В стене находились 34 башни с воротами и коло сотни глухих башен-стрельниц. По тем временам это было довольно мощное крепостное сооружение.

Деревянные укрепления сгорели в 1612 году во время польской интервенции, но вал оставался и поддерживался вплоть до XVIII века. Он уже не играл роль военного укрепления, но служил административной границей. Тут взимались пошлины за ввоз в город дров, сена и других товаров. В некоторых местах за ненадобностью вал ровняли с землей, засыпали ров, ставя на этом месте деревянные и каменные строения.

Земляной вал решили снести после пожара в 1812 году. Примерно половина снесенного вала была отдана под мостовую и тротуары, а остальная часть — прирезана к прилежащим домам с условием, что жители разобьют там красивые палисадники. Так образовалось Садовое Кольцо.

Однако замосковрецкие купцы не пожелали тратить землю на ненужные им цветники и откупились от этого деньгами. Поэтому в той части Москвы улица называется по-прежнем Земляной Вал.

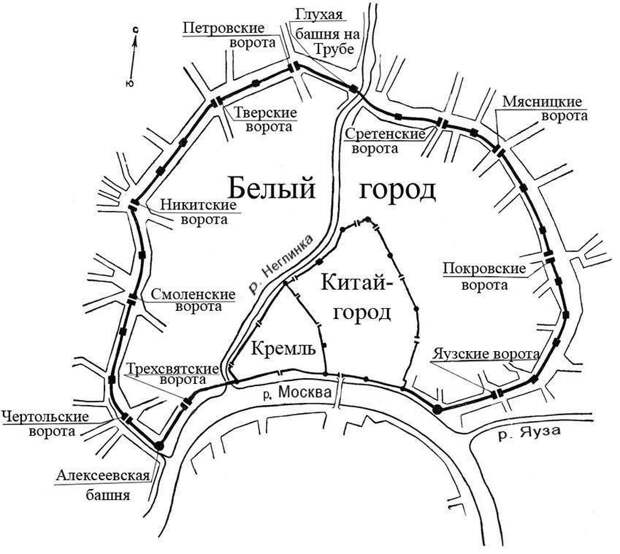

Белый город

Белый город — это территория, которая защищалась третьей крепостной стеной Москвы.  Построили её в 1590-е г. по указу Бориса Годунова на месте Храма Христа Спасителя.

Построили её в 1590-е г. по указу Бориса Годунова на месте Храма Христа Спасителя.

Так называют крепостную стену, существовавшую с конца 16 века до середины 18 века, и часть города, заключённую между этой стеной и стеной Китай-города.

Происхождение названия «Белый» имеет два объяснения: стена была сложена из подмосковного белого камня и кирпича, покрытого известковой побелкой; стена огораживала «белые земли», то есть территории, свободные от земских податей. Кстати, это был третий оборонительный пояс Москвы, построенный под руководством русского зодчего Фёдора Коня.

Кстати, это был третий оборонительный пояс Москвы, построенный под руководством русского зодчего Фёдора Коня.

Однако к началу 18 в. стена утратила свои оборонительные предназначения. Поэтому было принято решение разобрать её полностью.  Фрагмент стены, окружавшей когда-то московский Белый город, можно увидеть на Хохловской площади.

Фрагмент стены, окружавшей когда-то московский Белый город, можно увидеть на Хохловской площади.  Его раскопали ещё в 2000-х годах, когда затеяли здесь строительство. Но, наткнувшись на ценный археологический объект эпохи средневековья, стройку заморозили.

Его раскопали ещё в 2000-х годах, когда затеяли здесь строительство. Но, наткнувшись на ценный археологический объект эпохи средневековья, стройку заморозили. В 15 веке Красную площадь называли Великий торг.

В 15 веке Красную площадь называли Великий торг.

Истоки Красной площади. Красную площадь задумали в пятнадцатом веке для купцов. В то время Кремль целиком перестраивали. Тогда же действовал запрет на торговлю возле крепостных стен, а торговые палатки и лотки приходилось размещать на расстоянии «пушечного выстрела». Создатели рынка и правда отмерили расстояние «пушечного выстрела», высвободили место и обустроили торговые ряды, которые позже прозвали Великим Торгом. Расстояние между Великим Торгом и стенами кремля и стало площадью.

Красную площадь задумали в пятнадцатом веке для купцов. В то время Кремль целиком перестраивали. Тогда же действовал запрет на торговлю возле крепостных стен, а торговые палатки и лотки приходилось размещать на расстоянии «пушечного выстрела». Создатели рынка и правда отмерили расстояние «пушечного выстрела», высвободили место и обустроили торговые ряды, которые позже прозвали Великим Торгом. Расстояние между Великим Торгом и стенами кремля и стало площадью.

Такое имя площадь получила благодаря тому, что на ее территории постоянно кипела торговля. Купцы же всегда привозили все заморские драгоценности именно туда. Самое интересное же, что, кроме торговцев с их товарами, на площади ничего не было. Никаких построек там не наблюдалось, потому что они просто были не нужны. Китайгородская стена – уникальный памятник древности. Это было первоклассное фортификационное сооружение средневековой Москвы. При толщине стен более шести метров высота составляла примерно восемь метров. Боевая площадка была настолько широка, что по ней можно было проехать на паре лошадей.

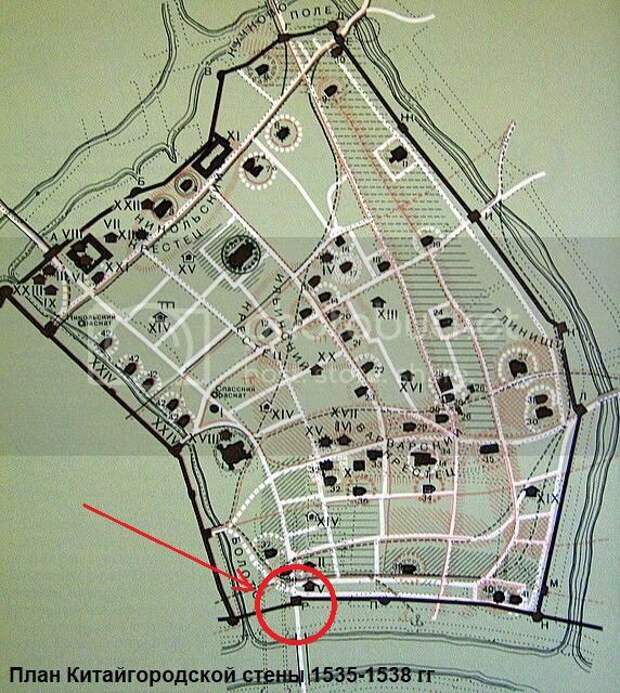

Китайгородская стена – уникальный памятник древности. Это было первоклассное фортификационное сооружение средневековой Москвы. При толщине стен более шести метров высота составляла примерно восемь метров. Боевая площадка была настолько широка, что по ней можно было проехать на паре лошадей.  Китайгородская стена начиналась у Угловой Москворецкой башни Кремля, шла вдоль Москвы-реки, сворачивала до Варваринской площади, проходила мимо улиц Варварки, Ильинки и Никольской и по Охотному ряду доходила до Угловой Арсенальной башни Кремля. В крепости, окружившей торговый посад Москвы, было четырнадцать башен и семь ворот. Башни Китайгородской стены имели разнообразную форму: прямоугольную, шестиугольную, многогранную и круглую. Возведением руководил Петрок Малый.

Китайгородская стена начиналась у Угловой Москворецкой башни Кремля, шла вдоль Москвы-реки, сворачивала до Варваринской площади, проходила мимо улиц Варварки, Ильинки и Никольской и по Охотному ряду доходила до Угловой Арсенальной башни Кремля. В крепости, окружившей торговый посад Москвы, было четырнадцать башен и семь ворот. Башни Китайгородской стены имели разнообразную форму: прямоугольную, шестиугольную, многогранную и круглую. Возведением руководил Петрок Малый. Продолжим разговор именно о Китай городе.

Продолжим разговор именно о Китай городе.

Китай-город,  фото 1900 г.

фото 1900 г.

Точно происхождение названия Китай-город до сих пор не установлено. К Китаю оно не имеет никакого отношения, во времена Афанасия Никитина это государство в русском языке называлось Чина.

Согласно наиболее распространённой версии, название района происходит от старого слова «кита», то есть вязка жердей, которые применялись при постройке укреплений. Сегодня оно уже не употребляется в исходном значении, но до XVII века это слово было обычным в русском языке. Согласно «Словарю русского языка XI–XVII вв.», слово «кита» означает нечто плетёное, связанное в пучок, в косу. Укрепления из бревен и земляной вал – вот и все нехитрые защитные приспособления, укрывавшие Китай-город от неприятелей. Впоследствии здесь построили Китайгородскую стену. По другой версии «китай» по-монгольски значит «средний», «город» на древнерусском языке — «крепость»; «Китай-город» — «средняя крепость». Действительно, посад занимал середину Москвы, а на периферии ее, проходил по современному Бульварному кольцу.

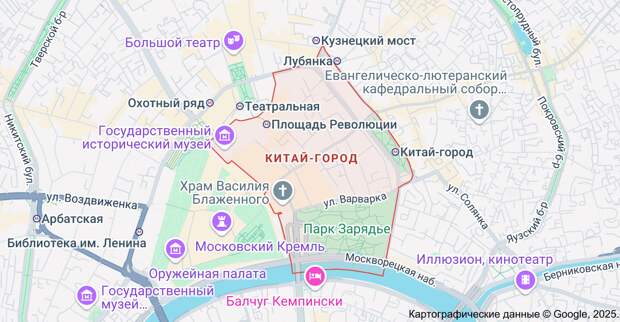

Сегодня бывший Китай-город – это самый центр столицы. Здесь Красная площадь и ГУМ, открытый недавно парк Зарядье, Варварка и Ильинка с их архитектурными памятниками, любимая историками образования и футбольными болельщиками Никольская. Кстати, любопытный факт: станция метро «Китай-город» (бывшая «Площадь Ногина») находится за пределами исторического Китай-города, относясь к так называемому Белому городу.

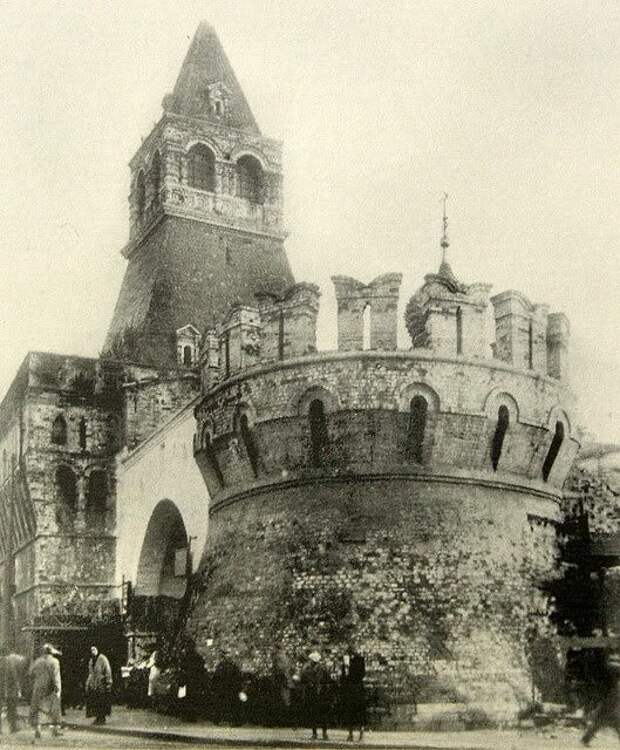

Китай-город имел свою стену и башни.

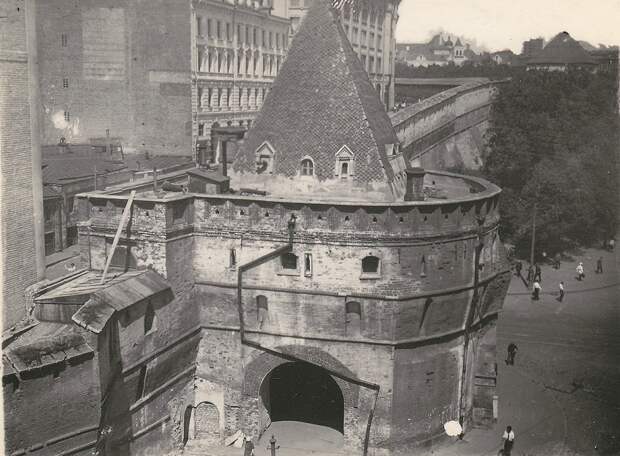

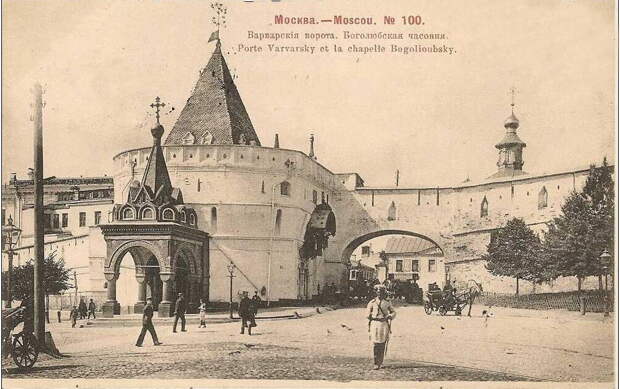

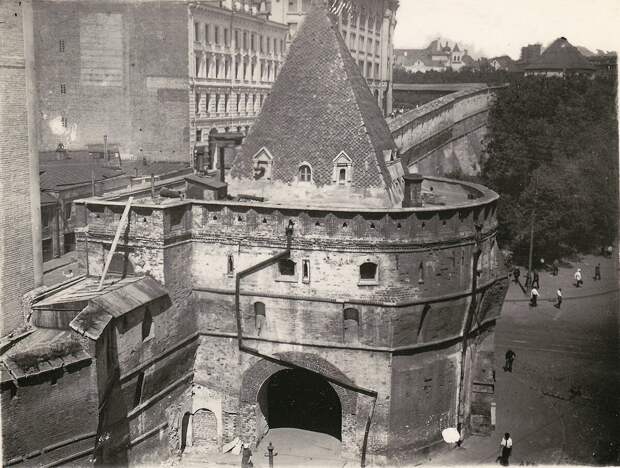

Китайгородская стена (известная также как Китайская) — почти не сохранившийся памятник русской средневековой фортификации. Крепостная стена вокруг московского Китай-города была построена под руководством итальянского инженера-архитектора Петрока Малого в 1535—1538 годах в правление Елены Глинской. Укрепление примыкало к угловым башням Московского Кремля — Беклемишевской и Арсенальной. Варварская башня и ворота

Варварская башня и ворота

В 1535 году матерью Ивана IV Еленой Глинской был издан указ о сооружении каменной Китайгородской стены на том месте, где находились ранее ров с земляным валом и бревенчатые укрепления для защиты от иноземных набегов. Будущую крепость освятил московский митрополит Даниил. По линии планируемых стен прошёл крестный ход, а вслед за ним строители укладывали первые камни. По сравнению с кремлёвскими стенами Китайгородская была ниже, но и толще, с площадками для орудий. Её длина составляла 2567 метров, ширина — 4 метра, высота варьировалась в районе 6 метров. Башни Китай-города выходили за линию укрепления, что позволяло вести обстрел вдоль стен.

По сравнению с кремлёвскими стенами Китайгородская была ниже, но и толще, с площадками для орудий. Её длина составляла 2567 метров, ширина — 4 метра, высота варьировалась в районе 6 метров. Башни Китай-города выходили за линию укрепления, что позволяло вести обстрел вдоль стен. Москворецкие ворота Китайгородской стены

Москворецкие ворота Китайгородской стены

Башни и ворота Китайгородской стены:

Иверские ворота (Воскресенские, Куретные, Львиные, Святые, Неглименские).

Заиконоспасская башня (Круглая).

Птичья башня.

Троицкие ворота (Четырёхугольная).

Безымянная угловая башня.

Владимирские ворота (Сретенские, Никольские).

Богословская башня.

Ильинские ворота.

Гранёная башня (Многогранная).

Варварские ворота (Всехсвятские).

Козьмодемьянские ворота (Васильевские).

Круглая угловая башня (Зачатьевская, Наугольная).

Николомокринская башня (Глухая).

Москворецкие ворота (Спасские, Водяные). В 1571 году у Китайгородской стены происходили сражения при нападении войск хана Девлет-Гирея. Крепость также была задействована в Московском восстании 1611-го, когда жители Москвы выступили против войск Речи Посполитой.

В 1571 году у Китайгородской стены происходили сражения при нападении войск хана Девлет-Гирея. Крепость также была задействована в Московском восстании 1611-го, когда жители Москвы выступили против войск Речи Посполитой. План фортификационных сооружений Кремля и Китай-города, 1760 г.

План фортификационных сооружений Кремля и Китай-города, 1760 г.

В XVIII веке стены Китай-города утратили военное значение. В 1782 году начались ремонтные работы под руководством итальянского архитектора Франческо Рузка. К концу лета был отремонтирован участок до Варварских ворот, однако на дальнейшие работы средств не хватило. В 1796—1800 годах вдоль укреплений у Москвы-реки была создана набережная, для которой подсыпали берег, после чего стена оказалась наполовину в земле.

В 1796—1800 годах вдоль укреплений у Москвы-реки была создана набережная, для которой подсыпали берег, после чего стена оказалась наполовину в земле. В 1806 году вышел указ «О исправлении и украшении Кремлёвских зданий», разрешавший застройку стены лавками и её ремонт за счёт владельцев в том месте, где лавки примыкали к ней.

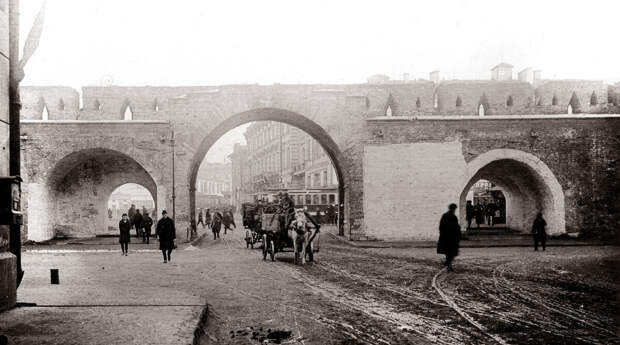

В 1806 году вышел указ «О исправлении и украшении Кремлёвских зданий», разрешавший застройку стены лавками и её ремонт за счёт владельцев в том месте, где лавки примыкали к ней. Ворота в Китайгородской стене в сторону Лубянки, нач. XX в.

Ворота в Китайгородской стене в сторону Лубянки, нач. XX в.

В 1813-м часть южной стены сломали для починки укреплений Кремля. В том же году архитектор Вильям Гесте предложил снести часть стены, но генерал-губернатор Москвы Фёдор Ростопчин настоял на сохранении Китай-города.

Вот все восемь башен Китайгородской стены, семь из которых, простояв ровно четыре века, были разрушены к концу 1934 года.

Вспомним как они выглядели, их названия.

1. Круглая (Заиконоспасская) башня.

Названа так из-за круглой формы. Другое название — Заиконоспасская — получила по находящемуся рядом Заиконоспасскому монастырю.

Построена была в 1535—1538 годах Петроком Малым Фрязиным, как и вся стена.

В начале XX века в башне разместился Музей птицеводства Российского общества сельскохозяйственного птицеводства.

В 1934 году была снесена. В 1997 году воссоздана по новому проекту.

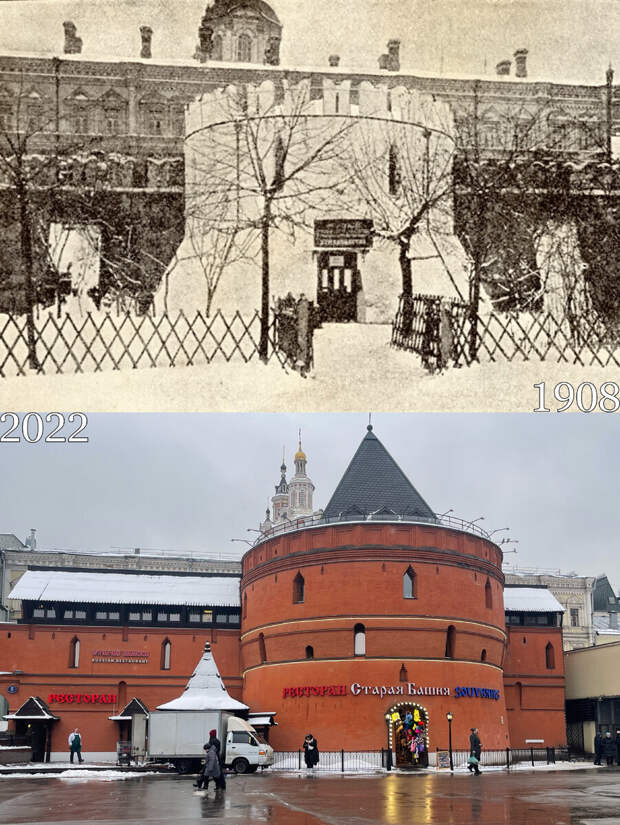

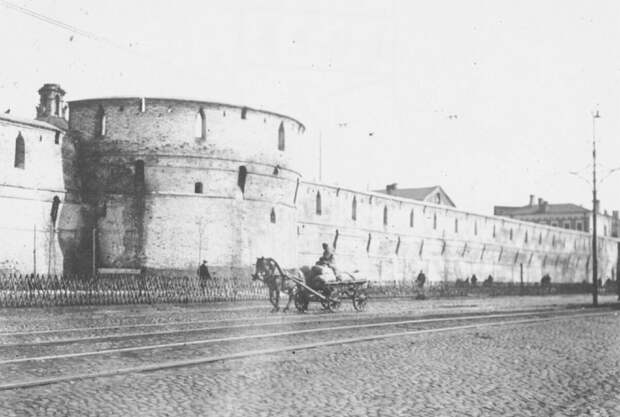

Далее, левее от Круглой башни и за зданием гостиницы "Метрополь" единственный сохранившийся участок китайгородской стены. Так Китайгородская стена выглядела в 1884 году (Альбом Найденова). В центральной части кадра (чуть правее) - Круглая башня.

Так Китайгородская стена выглядела в 1884 году (Альбом Найденова). В центральной части кадра (чуть правее) - Круглая башня. А вот сохранившаяся часть китайгородской стены. Справа белое здание - Метрополь.

А вот сохранившаяся часть китайгородской стены. Справа белое здание - Метрополь.

И еще кусок стены Которая ведет к следующей башне.

Которая ведет к следующей башне. 2. Птичья башня — единственная сохранившаяся башня Китайгородской стены. Построена в 1535—1538 годах. Представляет собой краснокирпичную полукруглую башню без шатра. Миновала сноса поскольку не мешала работам по реконструкции улиц Москвы.

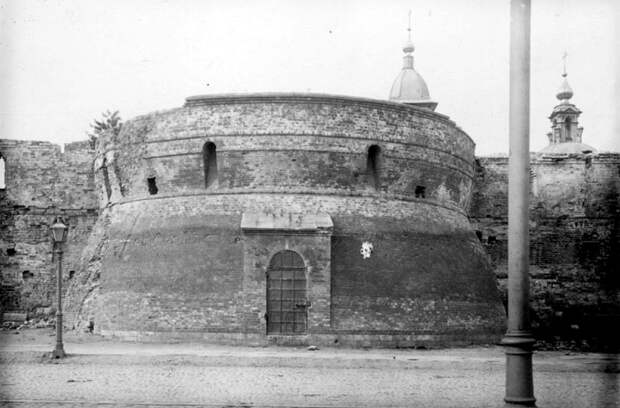

2. Птичья башня — единственная сохранившаяся башня Китайгородской стены. Построена в 1535—1538 годах. Представляет собой краснокирпичную полукруглую башню без шатра. Миновала сноса поскольку не мешала работам по реконструкции улиц Москвы.

Единственная сохранившаяся башня древней Китайгородской стены. Первоначально она была безымянной. Позже получила современное название.

Единственная сохранившаяся башня древней Китайгородской стены. Первоначально она была безымянной. Позже получила современное название.

По одной из версий была так названа, так в соседней Круглой башне располагался музей птицеводства.

По другой версии наименование башня получила за внешний вид – в начале 19 века её украсили зубцами типа «ласточкин хвост», как на стенах Кремля.

Как и вся Китайгородская стена, Птичья башня появилась в правление Елены Глинской.

3. Троицкая (Четырёхугольная) башня.

Названа по расположенной рядом церкви Троицы в Полях (также снесена). Другое название — Четырёхугольная — получила из-за четырёхугольной формы. Сквер и башня.

Сквер и башня. Снос всей этой красоты.

Снос всей этой красоты. Зачем? Проходя мимо этого места, этот вопрос всегда крутится в моей голове. Разве стало лучше?...

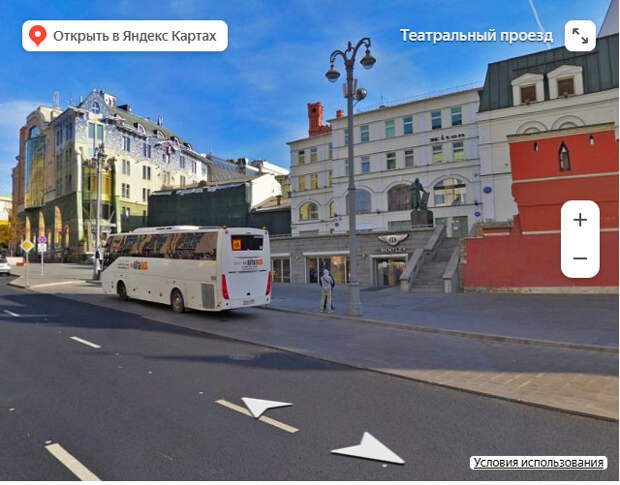

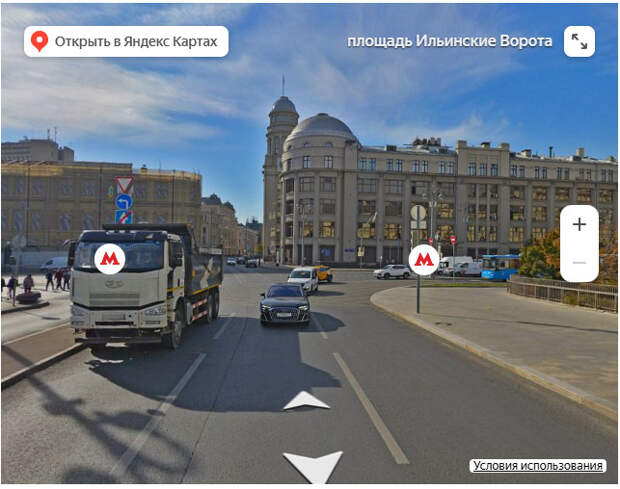

Зачем? Проходя мимо этого места, этот вопрос всегда крутится в моей голове. Разве стало лучше?... Сейчас так.

Сейчас так.

4. Безымянная угловая башня находилась на Лубянской площади рядом с Владимирскими воротами и башней. Представляла собой краснокирпичную полукруглую башню. В 1920-х годах была проведена реставрация стены, во время которой под поздней кладкой был обнаружен древний декор башни.

На фото - до реставрации.

Она находилась прямо за Владимирскими воротами и была довольно миниатюрной.

Она находилась прямо за Владимирскими воротами и была довольно миниатюрной.

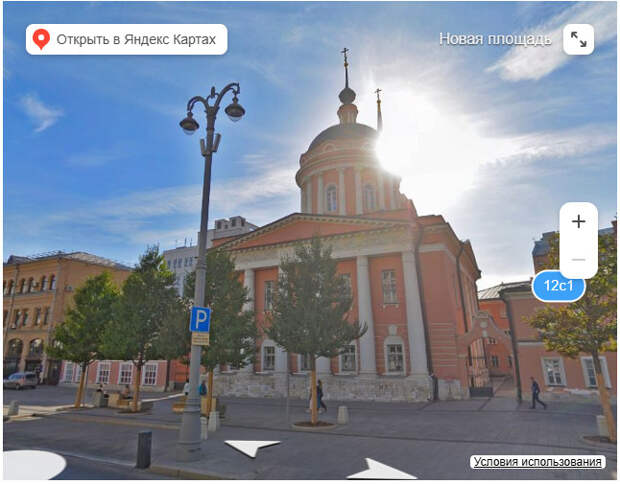

5. Богословская башня находилась на Новой площади, перед колоннадой храма. Имела прямоугольную форму, первоначально верх башни покрывал шатёр. Башня получила свое название по сохранившейся церкви Иоанна Богослова. Кстати, в советское время в храме располагался музей Москвы.

Башня получила свое название по сохранившейся церкви Иоанна Богослова. Кстати, в советское время в храме располагался музей Москвы. Вид сейчас.

Вид сейчас.

6. Многогранная (граненная) башня находилась на Старой площади. Представляла собой краснокирпичную круглую башню с гранёными углами. Гранёная башня.

Гранёная башня.

Одна из башен Китай-города располагалась в районе современной Старой площади, около Ипатьевского проезда. Свою известность она приобрела благодаря интересной форме. Всё дело в том, что Гранёная башня всегда обладала исключительно оборонительной функцией. На это указывали мощные габариты сооружения. Башня расширялась книзу, имела многочисленные бойницы. Ко всему прочему, в башню не упиралась никакая крупная улица.

Эта башня была самой внушительной. Она резко выделялась на фоне других, в большинстве своем, невысоких укреплений Китай-города. Какой гармоничный архитектурный ансамбль.

Какой гармоничный архитектурный ансамбль. Поэтому, когда защитное предназначение Китайгородская стена утратила, здесь не стали, например, делать ворота.

Поэтому, когда защитное предназначение Китайгородская стена утратила, здесь не стали, например, делать ворота. Про Гранёную башню где-то с 18 столетия вообще забыли. Никто не следил за её состоянием. Ко второй половине 19 века постройка начала разрушаться, а шатровая крыша куда-то подевалась. Но всё это не помешало использовать ветхую башню для государственных нужд. Её решили приспособить под хранение документов губернского архива. Никакого ремонта правда не делали. Просто положили многочисленные бумаги на не самые прочные перекрытия.

Про Гранёную башню где-то с 18 столетия вообще забыли. Никто не следил за её состоянием. Ко второй половине 19 века постройка начала разрушаться, а шатровая крыша куда-то подевалась. Но всё это не помешало использовать ветхую башню для государственных нужд. Её решили приспособить под хранение документов губернского архива. Никакого ремонта правда не делали. Просто положили многочисленные бумаги на не самые прочные перекрытия.

Закончилось это всё плохо. В 1880-х годах старые перекрытия верхнего яруса не выдержали огромного веса губернских бумаг и сломались. От этого уже не устояли и нижние конструкции. В итоге всё провалилось до самого подземелья. Археологи получились доступ в уникальные помещения Гранёной башни. Уже в начале 20 века они смогли обнаружить здесь следы потайных ходов. Проёмы оказались заложены кирпичами пару столетий назад. Куда они вели, сказать трудно. Некоторые исследователи полагают, что в восточную часть современной Москвы. С уверенностью историки лишь говорят о том, что по тоннелям можно было преодолеть ров, который когда-то располагался вдоль стены.

И после сноса...  Самый горький факт заключается в том, что на месте этого снесенного участка ничего не появилось. Просто лужайка.

Самый горький факт заключается в том, что на месте этого снесенного участка ничего не появилось. Просто лужайка.

После распада СССР Многогранную башню и, в целом, участок стены от Варваринской башни до Ильинской планировали воссоздать. Этот квартал теперь занимает администрация Президента РФ. Они изначально и планировали заняться восстановлением укрепления, но, в итоге, решили огородиться с помощью ограды под стиль XIX века.

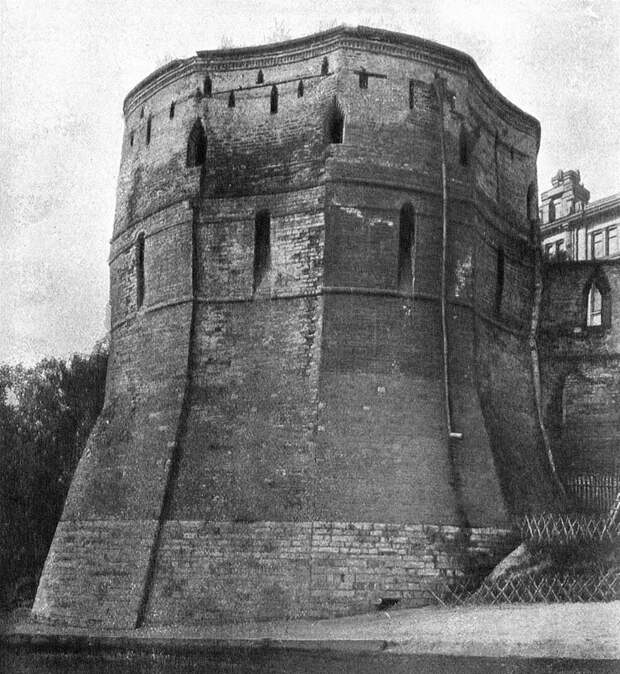

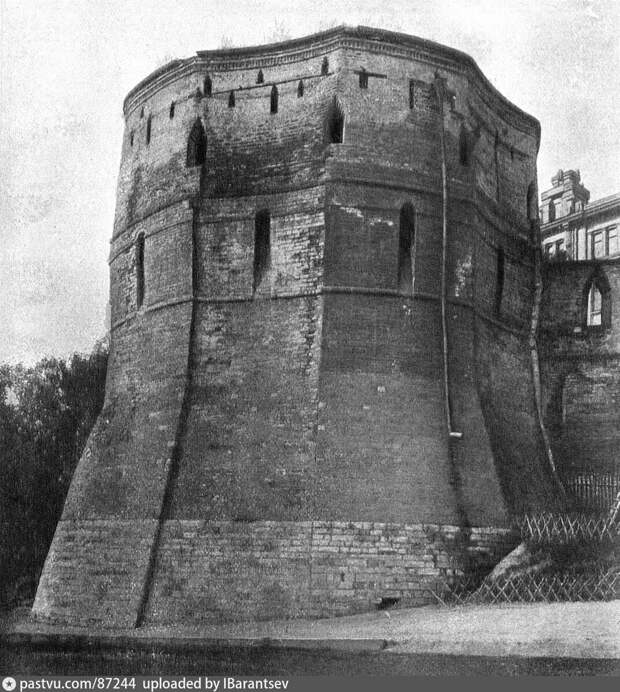

7. Круглая угловая башня (Зачатьевская или Наугольная).

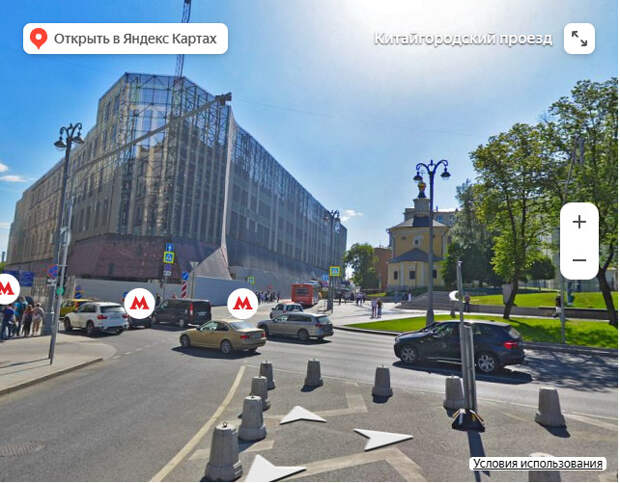

Названа по расположенной рядом церкви Зачатия святой Анны. Другое название — Наугольная — связано с расположением башни на углу стены. Происхождения названия этой башни объяснить легче всего – она располагалась на пересечении Москворецкой набережной и Китайгородского проезда. Эта башня простояла чуть ли не дольше всех: до 1940-х годов.

Происхождения названия этой башни объяснить легче всего – она располагалась на пересечении Москворецкой набережной и Китайгородского проезда. Эта башня простояла чуть ли не дольше всех: до 1940-х годов. До реставрации она выглядела так.

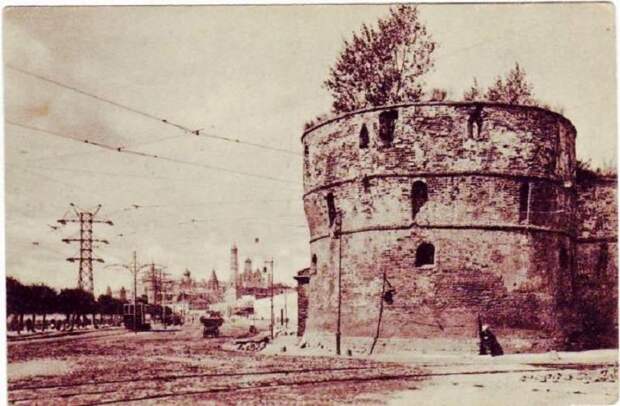

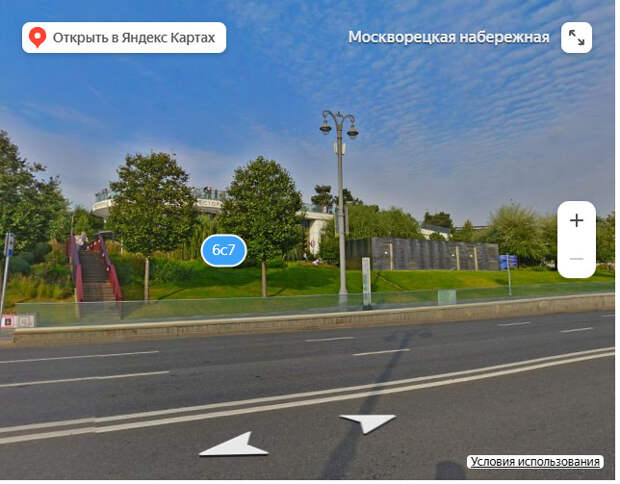

До реставрации она выглядела так. Сейчас.

Сейчас.  Впереди виден мост-скрепка Зарядья

Впереди виден мост-скрепка Зарядья

8. Николомокринская (Глухая) башня названа по располагавшемуся неподалёку храму Николы Мокрого. Представляла собой краснокирпичную полукруглую башню. В ходе реставрации 1920-х годов башне вернули первоначальный облик — она стала выше, потеряла контрфорс и обрела утраченные фрагменты. Эта башня располагалась ближе всего к Кремлю. Свое название она получила по храму Николы Мокрого. На старой фотографии слева от башни видна колокольня храма.

Эта башня располагалась ближе всего к Кремлю. Свое название она получила по храму Николы Мокрого. На старой фотографии слева от башни видна колокольня храма. До реставрации башня была такой.

До реставрации башня была такой. Сейчас это место выглядит так.

Сейчас это место выглядит так.

9. Владимирские ворота Во времена дореволюционной России Владимирские ворота являлись букинистическим центром города: большинство книжных лавок находились именно здесь. Они располагались в Никольском Тупике, а назвали его так потому, что он упирался в Китайгородскую стену. Позже в стене сделали маленькую калитку, чтобы люди с Театрального проезда могли забежать в книжную лавку.

Во времена дореволюционной России Владимирские ворота являлись букинистическим центром города: большинство книжных лавок находились именно здесь. Они располагались в Никольском Тупике, а назвали его так потому, что он упирался в Китайгородскую стену. Позже в стене сделали маленькую калитку, чтобы люди с Театрального проезда могли забежать в книжную лавку.

Этим ворота известны также как Сретенские, либо Никольские — несохранившееся сооружение в стенах Китай-города, открывавшее проход и проезд с Никольской улицы на старую Лубянскую площадь.  Первоначально ворота выполняли оборонительные функции и позволяли вести «тройной» бой: с нижней части, с парапета стен и с башни.Во время пожара ворота сильно пострадали, однако были восстановлены.

Первоначально ворота выполняли оборонительные функции и позволяли вести «тройной» бой: с нижней части, с парапета стен и с башни.Во время пожара ворота сильно пострадали, однако были восстановлены. Никольская улица и Владимирские ворота, Москва. 1912 г.

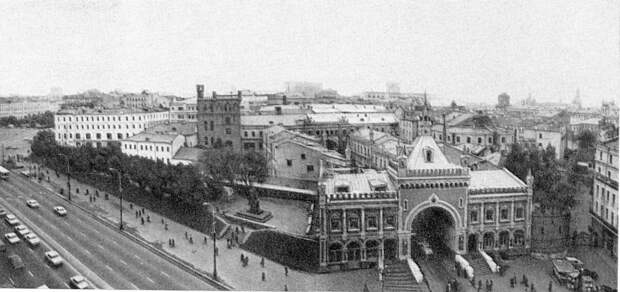

Никольская улица и Владимирские ворота, Москва. 1912 г.

Никольская улица — улица в Тверском районе Центрального административного округа города Москвы, одна из главных улиц Китай-города. Проходит от Красной площади до Лубянской площади. Нумерация домов ведётся от Красной площади.

Никольская — одна из старейших улиц Москвы. Здесь находились Печатный двор, Николо-Греческий монастырь (Никола Старый), Славяно-греко-латинская академия. Все это мы посмотрели в теме о Китай-городе.

Название Никольская происходит от монастыря Николы Старого, поставленного на Владимирской дороге, — на том её участке, где ныне расположена сама улица. До постройки стены Китай-города в 1534-1538 годах улица называвшаяся Сретенской, составляла одно целое с нынешними улицами Лубянка и Сретенка (трасса древней Владимирской дороги). Название Никольская, впервые упомянутое в 1547 году, относилось к её части в пределах Китай-города.

В 1691-1694 годах у Владимирских ворот была сооружена небольшая изящная церковь Владимирской Божией Матери, где каждый год 21 мая проводился крестный ход в память избавления Москвы от нашествия татар в 1521 году.

В 1934 году практически все дома здесь были разрушены. Сейчас Никольский тупик является мнимым местом, а там, где раньше были Владимирские ворота, находится Лубянская площадь. Раньше за книгами жители Москвы шли на Никольский рынок, который располагался на одноименной улице. Места он занимал много - шел до Китайгородской стены. Однако саму литературу качественной здесь назвать было нельзя. В основном здесь находили низкосортное чтиво - дешевые романы или какие-нибудь переделки А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. После же революции 1917 года рынок и вовсе ликвидировали. А до того, как рынок перебазировался на Никольскую он был на одном из мостов Кремля.

Раньше за книгами жители Москвы шли на Никольский рынок, который располагался на одноименной улице. Места он занимал много - шел до Китайгородской стены. Однако саму литературу качественной здесь назвать было нельзя. В основном здесь находили низкосортное чтиво - дешевые романы или какие-нибудь переделки А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. После же революции 1917 года рынок и вовсе ликвидировали. А до того, как рынок перебазировался на Никольскую он был на одном из мостов Кремля.

Уничтожение последних остатков Белого города было произведено в 1792 г., когда сломали башню у Арбатских ворот. Так навсегда исчез с лица земли этот замечательный памятник фортификации, строительной техники и героической славы доблестных москвитян. В течение двух столетий его каменные твердыни, более сильные мужеством русского народа, чем даже прочностью и высотой своих стен и башен, верно служили делу обороны Москвы. Будучи разобранным, Белый город сослужил еще немалую службу родному городу, так как из его камня был выполнен ряд сооружений: (водопровод, мосты, здания). До сих пор сохранились наименования некогда существовавших его ворот. Они напоминают сердцу каждого человека о героической славе великого русского народа, о его безмерной любви к Родине и к матери-Москве.

Ансамбль Лубянской площади – это наглядный пример того, как можно полностью разрушить культурную среду. Владимирские ворота с часовней великомученика Пантелеймона были настоящим украшением Москвы. Очень хорошо передают атмосферу площади фотографии 1930-х годов за пару лет до сноса.

Очень хорошо передают атмосферу площади фотографии 1930-х годов за пару лет до сноса. Сразу после сноса – пустоты.

Сразу после сноса – пустоты. Словно частичка души города исчезла.

Словно частичка души города исчезла. Очень режет глаз ТЦ Наутилус лужковского времени. Причем после сноса этого участка, взамен построено ничего не было. Ради чего было все уничтожать?

Очень режет глаз ТЦ Наутилус лужковского времени. Причем после сноса этого участка, взамен построено ничего не было. Ради чего было все уничтожать? С этим сносом Москва потеряла невероятно колоритные старые уголки.

С этим сносом Москва потеряла невероятно колоритные старые уголки.

10. Ильинская башня и ворота

Этот архитектурный ансамбль был одним из самых красивых в Москве: изысканный памятник героям Плевны, сказочный Политехнический музей, потрясающий торговый дом за стеной и сама древняя стена.

И смотрите, как много это место потеряло после сноса ворот и стены.

И смотрите, как много это место потеряло после сноса ворот и стены. Наглядный ракурс: Было

Наглядный ракурс: Было

Стало

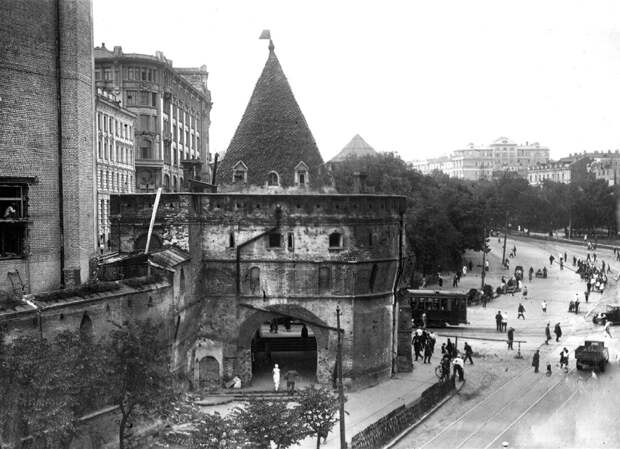

11. Варварские ворота

Эти ворота одни из самых красивых. Они гордо стояли на въезде на старинную Варварку. Перед воротами располагалась Боголюбская часовня. Башню много фотографировали в советские годы. Очень чудесные, качественные кадры. Даже порой не верится, что это Москва.

Башню много фотографировали в советские годы. Очень чудесные, качественные кадры. Даже порой не верится, что это Москва.

Процесс сноса.

Процесс сноса.

Кусочек истории остался в переходе Китай-города. Часть фундамента старинного укрепления может рассмотреть каждый. Это место находится у 14 выхода из метро.

Кусочек истории остался в переходе Китай-города. Часть фундамента старинного укрепления может рассмотреть каждый. Это место находится у 14 выхода из метро. Так выглядит место сейчас. Башни здесь очень не хватает, пусто без нее!

Так выглядит место сейчас. Башни здесь очень не хватает, пусто без нее!  Стеклобетонный монстр не является заменой.

Стеклобетонный монстр не является заменой.

12. Москворецкие или Водяные ворота

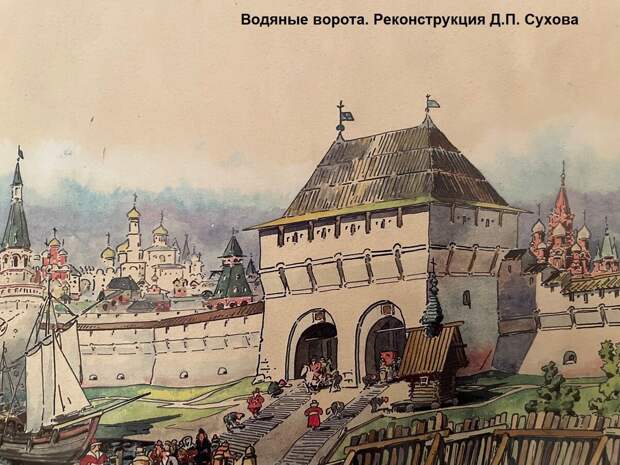

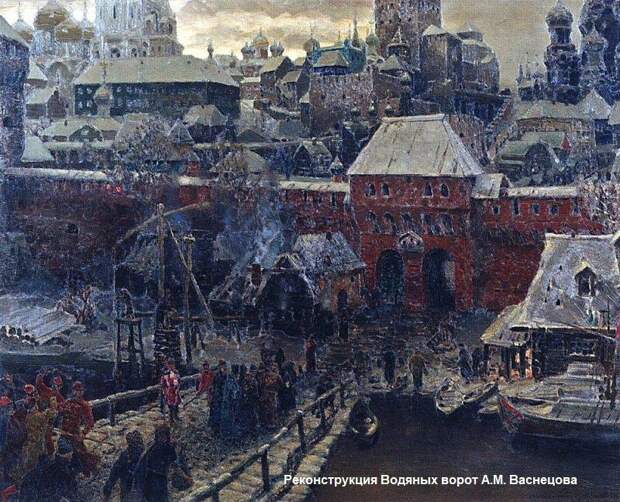

Своё название Водяные ворота получили благодаря тому, что они выходили на реку с переправой. Как и Воскресенские, они имели два пролёта и на вид были самыми внушительными из всех 12 башен Китайгородской стены. Но если о Воскресенских воротах вы точно слышали, то о Водяных, которые также называли Спасскими, многие просто не знают.

Располагались приземистые двухпролётные Водяные ворота в южной части стены, которая выходила на Москву-реку. Из-за чего в народе за ними закрепилось ещё одно название — Москворецкие. В 16-17 веках через них шёл основной поток товаров, которые ввозили в Китай-город. Именно здесь начинался съезд на деревянный Москворецкий мост, который каждую весну затапливало от половодья. К сожалению, не сохранилось ни одной фотографии Водяных ворот, так как они были полностью разобраны ещё в 18 веке.

К сожалению, не сохранилось ни одной фотографии Водяных ворот, так как они были полностью разобраны ещё в 18 веке.

Историки исследовали старые архивные изображения и чертежи, археологи изучали примыкающую к воротам часть Китайгородской стены. В результате сегодня мы имеем реконструкции Водяных ворот А.М. Васнецова и Д.П. Сухова. На рисунке Васнецова «Спасские Водяные ворота Китай-города в 18 веке» ворота выглядят более монументальными и суровыми, чем у Сухова. Окружающая обстановка вокруг ворот на этих зарисовках также довольно сурова. Зато Сухов везде видел праздник и слышал весёлый говор. Поэтому его реконструкции выглядят более легко и непринуждённо.

Предлагаем вам посмотреть фотографии репродукций этого малоизвестного объекта старой Москвы.

Стоит обратить внимание на общую деталь, которая имеет место на реконструкциях обоих художников. Это икона над воротами, которая дала им третье название — Спасские. Чудотворный образ Всемилостивого Спаса «очень древнего письма» в 1709 году был перенесён в часовню на Москворецкую улицу возле Москвы-реки (бывший дом 29). В 1769 году часовню передали Воскресенской Давидовой пустыни Серпуховского уезда на реке Лопасне. Во второй половине 19 века ее перестроили, а уже в 1912 году отделали внутри. Здание этой часовни было разрушено в 1966 году, когда нужно было завершить строительство гостиницы «Россия».

Стоит обратить внимание на общую деталь, которая имеет место на реконструкциях обоих художников. Это икона над воротами, которая дала им третье название — Спасские. Чудотворный образ Всемилостивого Спаса «очень древнего письма» в 1709 году был перенесён в часовню на Москворецкую улицу возле Москвы-реки (бывший дом 29). В 1769 году часовню передали Воскресенской Давидовой пустыни Серпуховского уезда на реке Лопасне. Во второй половине 19 века ее перестроили, а уже в 1912 году отделали внутри. Здание этой часовни было разрушено в 1966 году, когда нужно было завершить строительство гостиницы «Россия». Интерес «старых москвичей» к Водяным воротам возник и в 1925 году, когда коммунальщики решили построить на этом месте сквер. Тогда Сухов снова показал свои многочисленные акварели с реконструкциями Китайгородской стены в том виде, в котором она была ещё в древности. На этих рисунках были также и Водяные ворота. А в 1926 году на этом участке стены начали ремонтно-реставрационные работы под руководством Н.Д. Виноградова.

Интерес «старых москвичей» к Водяным воротам возник и в 1925 году, когда коммунальщики решили построить на этом месте сквер. Тогда Сухов снова показал свои многочисленные акварели с реконструкциями Китайгородской стены в том виде, в котором она была ещё в древности. На этих рисунках были также и Водяные ворота. А в 1926 году на этом участке стены начали ремонтно-реставрационные работы под руководством Н.Д. Виноградова.

13. Восресенские ворота (или Иверские ворота)

Вот мы и добрались до последних (пожалуй, главных) ворот (башен) Китай-города. Это Воскресенские ворота, через которые мы заходим на Красную площадь. В советские годы их снесли, так как ворота мешали проведению парадов...

В советские годы их снесли, так как ворота мешали проведению парадов...

Парадный вход на Красную площадь – Воскресенские ворота Китай-города с Иверской часовней. Ворота несколько раз меняли свое название. В частности, они назывались Львиные (во рву между Никольской и Собакиной башнями Кремля жили львы, которых Ивану Грозному подарила английская королева), Неглименские (до 1821 года перед воротами стоял мост через реку Неглинная), Богоявленские (по названию храма), при царе Алексее Михайловиче — Троицкие (по Троицкому подворью), Триумфальные, Куретные, Иверские (по часовне) и Воскресенские (в 1689 году к башне была прикреплена икона Воскресения Христова). Сооружены в 1535 году как двухарочные ворота стены Китай-города.

Ворота несколько раз меняли свое название. В частности, они назывались Львиные (во рву между Никольской и Собакиной башнями Кремля жили львы, которых Ивану Грозному подарила английская королева), Неглименские (до 1821 года перед воротами стоял мост через реку Неглинная), Богоявленские (по названию храма), при царе Алексее Михайловиче — Троицкие (по Троицкому подворью), Триумфальные, Куретные, Иверские (по часовне) и Воскресенские (в 1689 году к башне была прикреплена икона Воскресения Христова). Сооружены в 1535 году как двухарочные ворота стены Китай-города. Воскресенские (Иверские) ворота Китай-города были построены как двухарочные в 1535 -м, а в 1680 году фактически обрели тот вид, что дошел неизменным до 1931 года, когда ворота были снесены. В 1781 году перед воротами поставили часовню (сначала деревянную, а с 1791 года – каменную) для иконы Иверской Божией Матери, сломанную впоследствии вместе с воротами и вместе с ними же восстановленную.

Воскресенские (Иверские) ворота Китай-города были построены как двухарочные в 1535 -м, а в 1680 году фактически обрели тот вид, что дошел неизменным до 1931 года, когда ворота были снесены. В 1781 году перед воротами поставили часовню (сначала деревянную, а с 1791 года – каменную) для иконы Иверской Божией Матери, сломанную впоследствии вместе с воротами и вместе с ними же восстановленную.  Сама же чудотворная икона была прислана в Москву в 1669 году афонскими монахами. В отсутствии часовни образ сохранялся в церкви Воскресения в Сокольниках.

Сама же чудотворная икона была прислана в Москву в 1669 году афонскими монахами. В отсутствии часовни образ сохранялся в церкви Воскресения в Сокольниках.  Согласно легенде об этой иконе, более тысячи лет тому назад одна женщина взяла икону Богоматери с младенцем и опустила ее в реку. А образ вместо того, чтобы утонуть, неожиданно вынырнул, встал на ребро и поплыл. Плавал целых два века, а после явился монахам афонского монастыря – на этот раз в виде огромного огненного столба. Никто не мог дотронуться до образа, это получилось лишь у самого смиренного монаха. Икону поместили в главный храм, но спустя три дня она, как уверяли свидетели, самостоятельно переместилась из храма на ворота для того, чтобы охранять монахов от всевозможных бед. С тех пор ее стали звать либо «заступница», либо «вратарница».

Согласно легенде об этой иконе, более тысячи лет тому назад одна женщина взяла икону Богоматери с младенцем и опустила ее в реку. А образ вместо того, чтобы утонуть, неожиданно вынырнул, встал на ребро и поплыл. Плавал целых два века, а после явился монахам афонского монастыря – на этот раз в виде огромного огненного столба. Никто не мог дотронуться до образа, это получилось лишь у самого смиренного монаха. Икону поместили в главный храм, но спустя три дня она, как уверяли свидетели, самостоятельно переместилась из храма на ворота для того, чтобы охранять монахов от всевозможных бед. С тех пор ее стали звать либо «заступница», либо «вратарница».

Поэтому икону регулярно (чаще ночью, но, случалось, что и днем) вытаскивали из часовни и возили по Москве. А на ее место ставили так называемую "заместительницу".

Икона ездила по городу помпезно - в закрытой карете, украшенной херувимами высокопробного золота, и с факельщиком-вестовым. Прохожие, увидев эту важную процессию, крестились и тревожно перешептывались: "Иверскую везут".

"Поднятие иконы" (так официально назывался этот ритуал) вошел в московский фольклор. "Не миновать - Иверскую поднимать". Так говорили в случае, когда какое-нибудь дело принимало скверный оборот. Впрочем, не всегда икону приглашали по печальным поводам. Она могла приехать в новоселье, на крещение, к свадьбе.

Знак «Нулевой километр России» был установлен в Москве на Манежной площади перед Воскресенскими воротами, за которыми простирается Красная площадь, в 1996 году. Автором проекта стал известный скульптор Александр Иулианович Рукавишников.

Знак «Нулевой километр России» был установлен в Москве на Манежной площади перед Воскресенскими воротами, за которыми простирается Красная площадь, в 1996 году. Автором проекта стал известный скульптор Александр Иулианович Рукавишников.

Это место выбрано несколько условно. Более точным будет являться точка возле здания Центрального телеграфа, где соединяются Газетный переулок и центральная Тверская улица. Правда, в некоторых источниках нулевым километром автомобильных дорог Российской Федерации признают середину отрезка, образующегося между главными фасадами Мавзолея Ленина и ГУМа.

Правда, в некоторых источниках нулевым километром автомобильных дорог Российской Федерации признают середину отрезка, образующегося между главными фасадами Мавзолея Ленина и ГУМа.

Как бы там ни было, но для туристов это место стало значимым и довольно доступным. У отметки «Нулевой километр» никогда не бывает пусто. Здесь уже давно устоялось поверье, что стоя спиной к Воскресенским воротам и Красной площади, и кидая через плечо монету, можно загадать желание Знак «Нулевой километр России» был установлен в Москве на Манежной площади перед Воскресенскими воротами в 1996 году. Автором проекта стал известный скульптор Александр Иулианович Рукавишников.

Знак «Нулевой километр России» был установлен в Москве на Манежной площади перед Воскресенскими воротами в 1996 году. Автором проекта стал известный скульптор Александр Иулианович Рукавишников.

Место установки было выбрано несколько условно. Более точным будет являться точка возле здания Центрального телеграфа, где соединяются Газетный переулок и центральная Тверская улица. Это не самая центральная и начальная точка отсчета протяженности дорог в столице.

В некоторых источниках нулевым километром автомобильных дорог Российской Федерации признают середину отрезка, образующегося между главными фасадами Мавзолея Ленина и ГУМа.

Как бы там ни было, но для туристов это место стало значимым. Существует поверье, что, стоя спиной к Воскресенским воротам и Красной площади, и кидая через плечо монету, можно загадать любое желания, которые непременно сбудется.

Но это еще не конец. Впереди нас ждут еще некоторые строения Китай города. Мы ознакомились лишь с башнями китайгородской стены.

Свежие комментарии