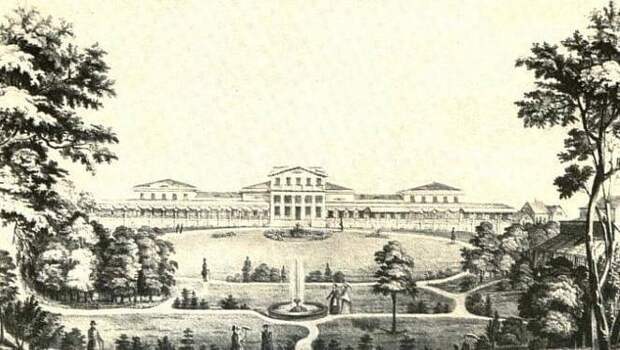

Откуда пошло выражение «слоняться» и при чём здесь Петербург?  В 1744 году в Петербурге был устроен Слоновий двор, где обитали эти экзотические животные. За слонами ухаживали персы-погонщики, в обязанность которых входил уход за ними, каждодневные прогулки по городу и к водопою.

В 1744 году в Петербурге был устроен Слоновий двор, где обитали эти экзотические животные. За слонами ухаживали персы-погонщики, в обязанность которых входил уход за ними, каждодневные прогулки по городу и к водопою.

Важно было выдержать временной интервал, который был необходим для выгула животного, поэтому чтобы «убить время», погонщикам приходилось в буквальном смысле праздно гулять по городу и следить за слонами.

Вот так и «слонялись» они!

Как разделились невежда и невежа  Эти слова произошли от одной и той же праславянской формы nevědja (у них один корень-предок).

Эти слова произошли от одной и той же праславянской формы nevědja (у них один корень-предок).

Когда-то эти слова были взаимозаменяемыми из-за связи с глаголом «ведать».

Но потом разделились - невеждой стали называть человека, который просто почти ничего не знает, неуча, недоучку, а вот невежей - человека, который не знает, как себя вести, неотесанного.

Откуда взялось выражение прятать концы в воду?

На самом деле, происхождение у этой фразы не самое приятное. Считается, что зародилось оно в преступной среде. Московский район Хапиловка (ныне Преображенское) в давние времена был местом опасным и криминальным.  Именно тут преступные личности прятали своих жертв: трупы клали в мешки, а мешки сбрасывали в реку Хапиловку. Однако речка была неглубокой, поэтому трупы иногда всплывали, показывая концы веревки. Так в народе и пошло выражение – «прятать концы в воду».

Именно тут преступные личности прятали своих жертв: трупы клали в мешки, а мешки сбрасывали в реку Хапиловку. Однако речка была неглубокой, поэтому трупы иногда всплывали, показывая концы веревки. Так в народе и пошло выражение – «прятать концы в воду».

Обескуражить Данное слово употребляется в значении «лишить уверенности в себе, привести в состояние растерянности».

Данное слово употребляется в значении «лишить уверенности в себе, привести в состояние растерянности».

Образовано оно от устаревшего «куражить», что тогда значило «ободрять, поощрять». Слово «куражить», в свою очередь, восходит к французскому courage – «храбрость, мужество».

Что касается слова «кураж», в современном языке оно приобрело следующее значение: «непринуждённо-развязное состояние»; «состояние эмоционального подьема» и уже далеко не всегда имеет отношение к храбрости.

Откуда взялось выражение «лодыря гонять»  Смысл у него простой. Если вам говорят, что вы гоняете лодыря, значит, вам открыто намекают, что вы бездельничаете или занимаетесь бесполезными делами.

Смысл у него простой. Если вам говорят, что вы гоняете лодыря, значит, вам открыто намекают, что вы бездельничаете или занимаетесь бесполезными делами.

Пошло же это выражение ещё из XIX века. В это время в Москве немецкий врач Юстус Христиан Лодер открыл водолечебницу.

В основном в эту лечебницу приезжали богачи, которые пили здесь минеральные воды и принимали ванны. А кучера, которые ждали, пока их господа вернутся с прогулок, говорили, что те «гоняют лодыря».

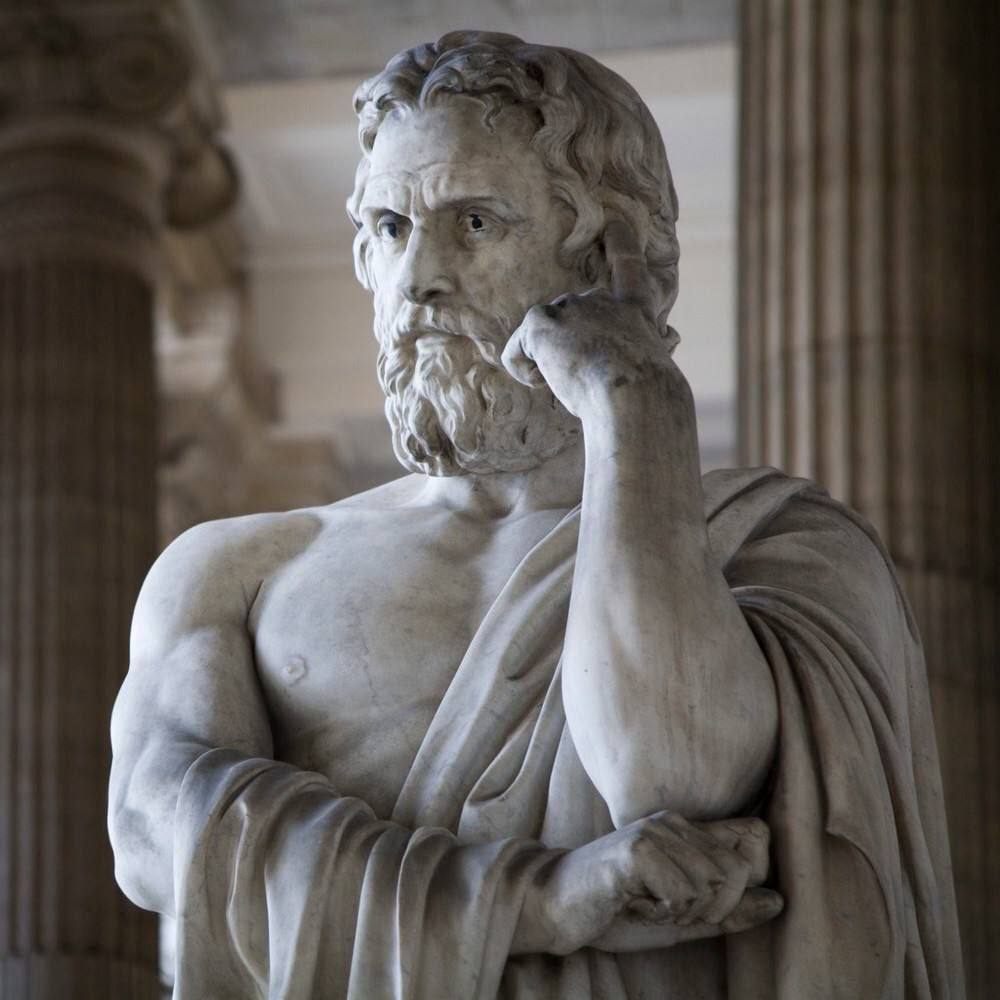

Почему чрезвычайно строгое наказание называют драконовскими мерами? Чрезвычайно строгое наказание называют драконовскими мерами. Выражение появилось благодаря одному из древнейших сводов законов, введённому афинянином Драконтом.

Чрезвычайно строгое наказание называют драконовскими мерами. Выражение появилось благодаря одному из древнейших сводов законов, введённому афинянином Драконтом.

В этих законах самым популярным наказанием была смертная казнь, в том числе за кражу полевых плодов или оскорбление должностного лица.

Не робкого десятка Среди воинских подразделений в Древней Руси десятком называлось самое небольшое. Возглавлял его, естественно, десятник. Десять таких десятков образовывали сотню, и во главе находился сотник. За каждым подразделением закреплялась своя репутация. О тех, кто в бою проявлял чудеса храбрости, как раз и говорили, что парень не робкого десятка.

Среди воинских подразделений в Древней Руси десятком называлось самое небольшое. Возглавлял его, естественно, десятник. Десять таких десятков образовывали сотню, и во главе находился сотник. За каждым подразделением закреплялась своя репутация. О тех, кто в бою проявлял чудеса храбрости, как раз и говорили, что парень не робкого десятка.

Из военного лексикона выражение незаметно проникло в повседневную речь и так стали говорить о любом мужчине, проявившем храбрость и смелость.

Чекушка или четушка? Четушка — русская единица измерения объёма жидкости (речь прежде всего идёт о водке), применявшаяся до введения метрической системы мер. Иначе называлась «пятидесяткой», так как составляла 1/50 ведра. В пересчёте на метрическую систему 1 четушка = 246 миллилитров. Своё название «четушка» берёт от пары чарок (чета), которые и вмещала. «Сороковка» как стеклянная посуда появилась позднее, и определённое время она называлась «большой четушкой».

Четушка — русская единица измерения объёма жидкости (речь прежде всего идёт о водке), применявшаяся до введения метрической системы мер. Иначе называлась «пятидесяткой», так как составляла 1/50 ведра. В пересчёте на метрическую систему 1 четушка = 246 миллилитров. Своё название «четушка» берёт от пары чарок (чета), которые и вмещала. «Сороковка» как стеклянная посуда появилась позднее, и определённое время она называлась «большой четушкой».

С введением метрической системы слово «четушка», потеряв смысловое наполнение, преобразовалось в небезызвестную «чекушку» («четвертинку») и «четок» (водки), составляющую 0,25 литра и по объёму приблизительно ей равной.

Кого на Руси называли негодяем? В 19 веке в России так называли не годных к строевой службе рекрутов. Поэтому буквально слово негодяй означало - не служивший в армии. А сейчас за негодяем закрепилось значение «подлый низкий человек».

В 19 веке в России так называли не годных к строевой службе рекрутов. Поэтому буквально слово негодяй означало - не служивший в армии. А сейчас за негодяем закрепилось значение «подлый низкий человек».

Дойти до ручки В Древней Руси калачи выпекали в форме замка с круглой дужкой.

В Древней Руси калачи выпекали в форме замка с круглой дужкой.

Горожане нередко покупали калачи и ели их прямо на улице, держа за эту дужку, или ручку. Из соображений гигиены саму ручку в пищу не употребляли, а отдавали её нищим либо бросали на съедение собакам. По одной из версий, про тех, кто не брезговал её съесть, говорили: дошёл до ручки. И сегодня выражение «дойти до ручки» значит совсем опуститься, потерять человеческий облик.

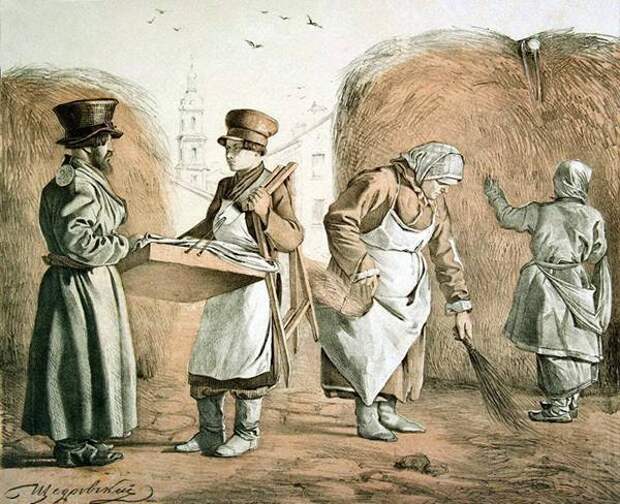

Кто такой Офеня? На Руси офенями называли бродячих торговцев, которые продавали в деревнях самые разные мелочи: книги, лубочные картинки, ткани и прочее. Офенями часто становились «по семейной традиции», и у таких предпринимателей сложилось свое общество, кодекс и даже особый сленг — феня.

На Руси офенями называли бродячих торговцев, которые продавали в деревнях самые разные мелочи: книги, лубочные картинки, ткани и прочее. Офенями часто становились «по семейной традиции», и у таких предпринимателей сложилось свое общество, кодекс и даже особый сленг — феня.

Слово «клиент» латинского происхождения, но в Древнем Риме имело отличное от современного значение.  Клиентами называли зависимых людей из плебса, которые для получения земли или возможности заниматься ремеслом были вынуждены искать покровительство у патронов из числа патрициев, однако они не считались рабами.

Клиентами называли зависимых людей из плебса, которые для получения земли или возможности заниматься ремеслом были вынуждены искать покровительство у патронов из числа патрициев, однако они не считались рабами.

Клиенты были обязаны сопровождать патрона на войне и поддерживать на выборах, получали его родовое имя и некоторое денежное поощрение, хотя и сами должны были поддерживать патрона деньгами в случае необходимости.

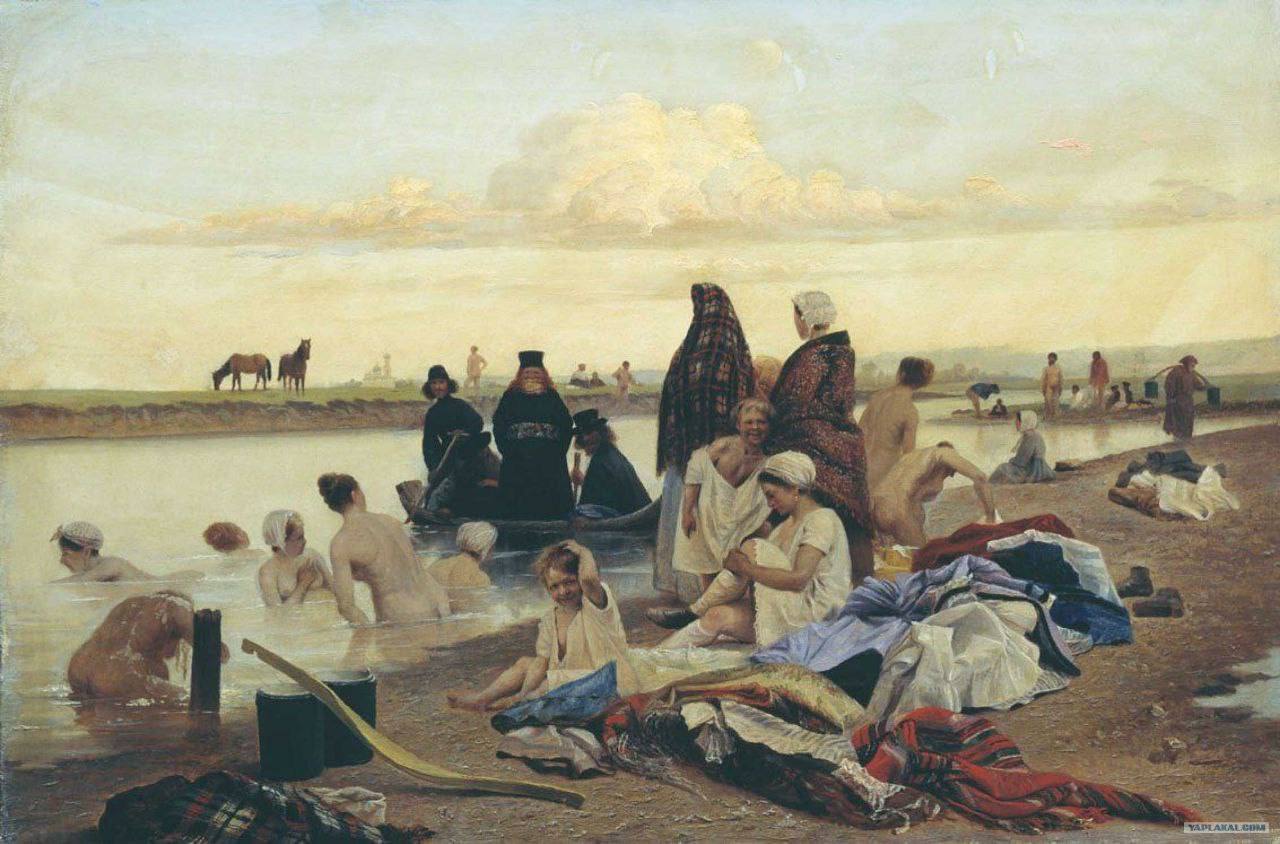

Откуда пошло всем известное выражение «картина Репина „Приплыли“»? Тем более, что такой картины у Репина нет? Эта фраза означает патовую ситуацию или конфуз.

Эта фраза означает патовую ситуацию или конфуз.

Но существует картина Льва Соловьёва «Не туда заехали», изображающая монахов, которых течение реки принесло к купающимся женщинам. Эту картину и приписывали художнику Илье Репину, так как она висела на выставке рядом с полотнами Репина. Сюжет этого произведения как раз укладывается в смысл известной фразы.

Места не столь отдаленные Выражение из российского законодательства до 1917 г., в котором оно фигурировало в качестве официального термина.

Выражение из российского законодательства до 1917 г., в котором оно фигурировало в качестве официального термина.

По закону ссылка в Сибирь была двух видов, что соответствовало более тяжелому и менее тяжелому виду наказания: первое заключалось в направление преступника "в отдаленные места Сибири", второе — "в не столь отдаленные места Сибири".

Эта формулировка прочно вошла в русский язык со второй половины XIX века. Позже выражение стало употребляться применительно к уголовному наказанию.

Зарыть талант в землю. Первоначально талантом называлась самая крупная весовая и денежно-счётная единица в Месопотамии, Древней Греции и других областях античного мира. Из евангельской притчи о человеке, который получил деньги и закопал их, побоявшись вложить в дело, произошло выражение «зарыть талант в землю». В современном языке это выражение приобрело переносный оттенок в связи с новым значением слова «талант» и употребляется, когда человек не заботится о развитии своих способностей.

Первоначально талантом называлась самая крупная весовая и денежно-счётная единица в Месопотамии, Древней Греции и других областях античного мира. Из евангельской притчи о человеке, который получил деньги и закопал их, побоявшись вложить в дело, произошло выражение «зарыть талант в землю». В современном языке это выражение приобрело переносный оттенок в связи с новым значением слова «талант» и употребляется, когда человек не заботится о развитии своих способностей.

Как появился фразеологизм «во всю Ивановскую»?  На самом деле у этого выражения есть совершенно четкое происхождение и связано оно с Ивановской площадью Кремля.

На самом деле у этого выражения есть совершенно четкое происхождение и связано оно с Ивановской площадью Кремля.

На этой площади глашатаи объявляли царские указы, распоряжения и прочие царские повеления, когда это требовалось сделать публично.

Громкоговорителей, мегафонов и микрофонов тогда ещё не было, поэтому приходилось «орать во всю Ивановскую», чтобы, как можно больше жителей их услышало.

Кто запретил пускать пыль в глаза? «Пускать пыль в глаза» сейчас является крылатым выражением и означает «обманывать, создать ложное впечатление». А знаете ли вы, что этим выражением мы обязаны Екатерине I?

«Пускать пыль в глаза» сейчас является крылатым выражением и означает «обманывать, создать ложное впечатление». А знаете ли вы, что этим выражением мы обязаны Екатерине I?

В 1726 году императрица издала указ о запрещении кулачных боев, так распространенных в то время: «...в коих бойцы с ножами гонялись друг за дружкой, кидали песком в глаза, а иные, положив в рукавицы ядра, каменья и кистени, били своих многих без милости смертными боями, от которых начиналась смерть». Бои, конечно, продолжились, но уже под надзором и разгоном полиции.

Запрещалось также бить упавшего, то есть «лежачего».

Так из-за «недоспорта» и попыток его регулировать в царские времена появилось сразу два крылатых выражения!

Откуда взялось выражение «шиворот-навыворот»?

Во времена Ивана Грозного на Руси одним из знаков достоинства вельможи являлся расшитый воротник, который назывался «шиворот». Если же какой-нибудь боярин подвергался царскому гневу и опале, его по обыкновению сажали на тощую клячу спиной вперёд, предварительно вывернув одежду наизнанку. С тех пор закрепилось выражение «шиворот-навыворот» в значении «наоборот, неправильно».

Идиот. Знаете, кого в Древней Греции называли «идиотами»? Тех, кто не пользовался своим правом голосовать. Оттуда и пошло.

Знаете, кого в Древней Греции называли «идиотами»? Тех, кто не пользовался своим правом голосовать. Оттуда и пошло.

Откуда пришло выражение «пойти на панель»? В старой дореволюционной Москве дорогу мостили булыжником различного вида. Тротуары выкладывали большими плитами, называемыми «панелями».

В старой дореволюционной Москве дорогу мостили булыжником различного вида. Тротуары выкладывали большими плитами, называемыми «панелями».

Принцип такого мощения можно увидеть на Хитровской площади (небольшой кусочек на фото).

Теперь вы догадываетесь, откуда выражение «пойти на панель»? То есть в 19 в. девушка интересной профессии в прямом смысле этого слова шла «на панель», то есть стояла на тротуаре.

На посошок Почти каждое застолье заканчивается словами «на посошок», но что же это значит?

Почти каждое застолье заканчивается словами «на посошок», но что же это значит?

История этого выражения также восходит к древности. Перед тем как отправится в путь, странникам на посох ставили рюмку, предлагая осушить ее до дна. Если у гостя дрогнула рука и он уронил стопку, пролил содержимое или не донес до рта, то его оставляли на ночлег. Если же владелец посошка выпивал её не пролив ни капли, считалось, что дорога будет удачной.

На самом деле, рюмка «на посошок» была лишь одной из десяти, положенных путнику перед уходом. Но об этом в следующий раз.

Свежие комментарии