На этой фотографии запечатлён момент покупки американцем мехов в Архангельске в 1919 году. Однако не все знают, что в то время там была не РСФСР, а Северная область, иначе Северная Россия. Так называлось автономное государственное образование (1918-1920), где власть принадлежала Временному правительству под председательством эсера Н.

На этой фотографии запечатлён момент покупки американцем мехов в Архангельске в 1919 году. Однако не все знают, что в то время там была не РСФСР, а Северная область, иначе Северная Россия. Так называлось автономное государственное образование (1918-1920), где власть принадлежала Временному правительству под председательством эсера Н.

Северная Россия возникла в результате антибольшевистского переворота при поддержке союзных сил Антанты. Своей программой правительство заявило восстановление власти Учредительного собрания и спасение населения от голода. В 1919 году произошло управление областью перешло адмиралу Колчаку. Но уже через год в феврале Красная армия взяла Архангельск, и Северная Россия перестала существовать.

Как выполнить госзаказ на ремонт сложной техники

Как выполнить госзаказ на ремонт сложной техники  Генерал Владимир Сухомлинов вспоминал о городке Чугуеве, где находилось юнкерское училище:

Генерал Владимир Сухомлинов вспоминал о городке Чугуеве, где находилось юнкерское училище:«На крыше училища была башня с часами и звоном. В 12 часов пополудни в них открывалась дверь с одной стороны, и выходили фигуры, изображавшие кирасира, гусара, улана, драгуна и других родов войск солдат, маршировавших и уходивших в другую дверь.

С замиранием жизни поселения заглохли и часы. Но затем, к приезду императора Александра II на смотр войск в Чугуев, решено было пустить в ход и эти часы.

Приехавший из Харькова часовой мастер, осмотрев их, нашел, что все до такой степени заржавело и попортилось, что надо все делать заново, на что требуется много времени и денег.

Маленький же чугуевский часовщик-еврей взялся пустить в ход часы за небольшую плату, но лишь на время пребывания государя в Чугуеве.

Часы действительно ходили исправно, звонили, фигуры маршировали как следует. Починка же заключалась в том, что все это время часовщик просидел сам в часах, заменив вполне удачно никуда не годный часовой механизм».

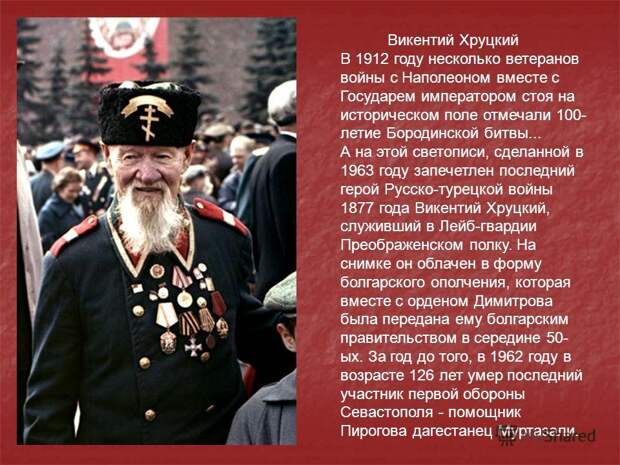

Константин Викентьевич Хруцкий - последний воин Русско-турецкой войны 1877-78 гг. (снимок 1963 года)

Константин Викентьевич Хруцкий - последний воин Русско-турецкой войны 1877-78 гг. (снимок 1963 года) В 1945 году советские школьники подарили американскому послу деревянное панно с изображением герба США.

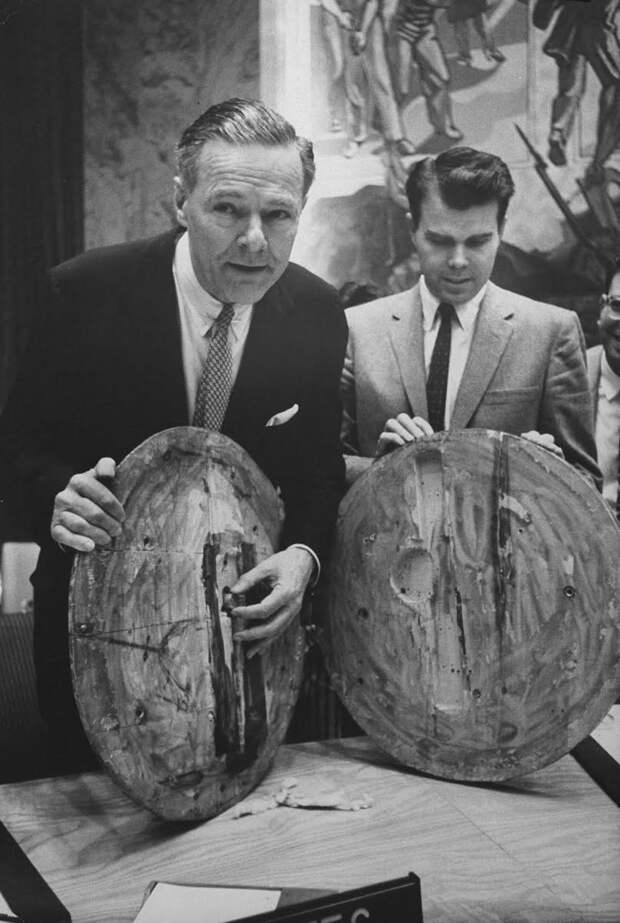

В 1945 году советские школьники подарили американскому послу деревянное панно с изображением герба США. Ни школьники, ни посол не знали, что в панно вмонтировано подслушивающее устройство, конструкция которого была разработана Львом Терменом.

Ни школьники, ни посол не знали, что в панно вмонтировано подслушивающее устройство, конструкция которого была разработана Львом Терменом.

«Жучок» был так удачно спрятан, что американские спецслужбы ничего не заметили, а советские ещё 8 лет прослушивали разговоры в рабочем кабинете посла.

«Жучок» был так удачно спрятан, что американские спецслужбы ничего не заметили, а советские ещё 8 лет прослушивали разговоры в рабочем кабинете посла. После обнаружения устройство было представлено в ООН в качестве доказательства разведывательной деятельности СССР, однако принцип его действия еще несколько лет оставался неразгаданным.

После обнаружения устройство было представлено в ООН в качестве доказательства разведывательной деятельности СССР, однако принцип его действия еще несколько лет оставался неразгаданным. Ученье – свет

Ученье – светВ дореволюционной России получить образование могли дети из любой семьи. Обучение в начальной школе было бесплатным. Но для бедняков этим все и заканчивалось.

Те, кто из семьи побогаче, поступали в гимназии и училища. Обучение стоило около 60 рублей в год, что составляло примерно половину месячного жалованья простого служащего. Казалось бы, сумма не такая большая, но если семья жила без кормильца или детей было несколько, она оказывалась неподъёмной.

Те, кто из семьи побогаче, поступали в гимназии и училища. Обучение стоило около 60 рублей в год, что составляло примерно половину месячного жалованья простого служащего. Казалось бы, сумма не такая большая, но если семья жила без кормильца или детей было несколько, она оказывалась неподъёмной. Гимназистка Надя Забаева. Закончила церковно-приходскую школу и женскую гимназию в г. Иваново. Начало 20 века.

Гимназистка Надя Забаева. Закончила церковно-приходскую школу и женскую гимназию в г. Иваново. Начало 20 века.Гимназия была необходима, чтобы потом поступить в университет. Программа оубчения включала следующие предметы: закон Божий, арифметика, словесность, история, география, философия, искусство, статистика, естествознание, латинский, немецкий и французский языки.

Гимназистки. 1870-1880 гг.

Гимназистки. 1870-1880 гг.Гимназисты должны были не только успевать в учёбе, но и прилично себя вести. Школьный устав 1828 года разрешал телесные наказания для мальчиков (к девочкам относились снисходительнее). Учеников били линейкой, ставили на горох коленками и регулярно секли розгами. Отменил телесные наказания Александр II в 1864 году.

Гимназисты. Поповы Михаил, Александр и Николай. Трое из пяти детей (ещё Анна и Леонид) в семье батюшки - отца Всеволода. Кострома, начало 20 века.

Гимназисты. Поповы Михаил, Александр и Николай. Трое из пяти детей (ещё Анна и Леонид) в семье батюшки - отца Всеволода. Кострома, начало 20 века.В Петербурге существовала необычная гимназия, где не устраивали экзаменов, а директор по утрам приветствовал каждого ученика. Это была немецкая школа Карла Мая, которая в качестве гимназии и реального училища работала с 1856 по 1918 годы.

Почему в пышке дырка?

Почему в пышке дырка? Пышки (по-московскому – пончики) – это такой же символ Петербурга, как парадные, дворы-колодцы или Медный всадник.

Пышки (по-московскому – пончики) – это такой же символ Петербурга, как парадные, дворы-колодцы или Медный всадник.Согласно преданию, первым, кто придумал такую выпечку с дырками, был морской капитан, который служил на флоте в этих краях.

Раньше пышки выпекали без дырок. Однажды капитан нёс ночную вахту и ел такую пышку. Внезапно поднялась буря. Ему потребовалось обеими руками взяться за штурвал. Капитан не хотел потерять вкусную выпечку и, недолго думая, он надел её на одну из спиц рулевого колеса.

Раньше пышки выпекали без дырок. Однажды капитан нёс ночную вахту и ел такую пышку. Внезапно поднялась буря. Ему потребовалось обеими руками взяться за штурвал. Капитан не хотел потерять вкусную выпечку и, недолго думая, он надел её на одну из спиц рулевого колеса. Будучи под впечатлением от своего удачного изобретения, капитан приказал корабельному повару выпекать пышки с дырками, чтобы ещё удобнее было их использовать вот таким образом во время несения вахты.

Будучи под впечатлением от своего удачного изобретения, капитан приказал корабельному повару выпекать пышки с дырками, чтобы ещё удобнее было их использовать вот таким образом во время несения вахты.Говорят, с тех самых пор круглая воздушная пышечка с дырочкой посередине стала любимым десертом, лакомством или выпечкой петербуржцев.

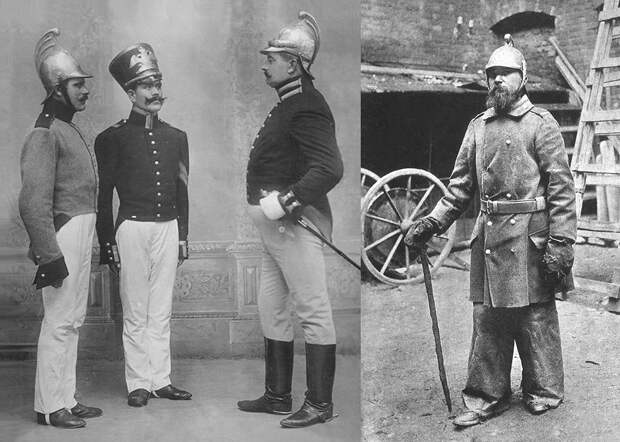

Как справлялись с огнем.

Как справлялись с огнем. Именно в Северной столице был основан первый в России университет пожарно-технического профиля. Здесь же было положено начало пожарно-прикладному спорту, зародились службы, которые и сегодня помогают бороться с огнём.

Именно в Северной столице был основан первый в России университет пожарно-технического профиля. Здесь же было положено начало пожарно-прикладному спорту, зародились службы, которые и сегодня помогают бороться с огнём.Тушением пожаров в деревянном еще городе на Неве занимались обычные горожане.

Пожарный автомобиль 1914

Пожарный автомобиль 1914В 1711 году были созданы регулярные полки, которых Пётр I стал привлекать к тушению пожаров. Затем, в течение нескольких десятилетий, появились и постоянные команды борцов с огнём, но работали они только в Адмиралтействе и при царском дворе, а тушением в остальных строениях занимались брандмейстеры, которые были в составе полицейских учреждений.

Александр I в 1803 году освободил обычных петербуржцев от необходимости тушить пожары и стоять на страже, но при этом велел создать «особую команду из солдат», в которую должно было войти около 1600 человек. Они служили в 11 частях — нескольких Адмиралтейских, Каретной, Литейной, Васильевской и других. Со временем количество этих частей росло. У каждой был свои сигнальный флаг и лошади определённой масти.

Александр I в 1803 году освободил обычных петербуржцев от необходимости тушить пожары и стоять на страже, но при этом велел создать «особую команду из солдат», в которую должно было войти около 1600 человек. Они служили в 11 частях — нескольких Адмиралтейских, Каретной, Литейной, Васильевской и других. Со временем количество этих частей росло. У каждой был свои сигнальный флаг и лошади определённой масти. Пожарные доставлялись к месту возгорания на повозках. Основной состав везли четыре лошади, за ним следовал состав, включающий бочку с водой, насос и рукава, а после них шли багры, лестницы и различные инструменты. Замыкала это всё докторская карета.

Пожарные доставлялись к месту возгорания на повозках. Основной состав везли четыре лошади, за ним следовал состав, включающий бочку с водой, насос и рукава, а после них шли багры, лестницы и различные инструменты. Замыкала это всё докторская карета. Надо отметить, что кроме борьбы с огнём приходилось помогать в других чрезвычайных ситуациях, начиная от разрушения зданий и наводнений и заканчивая отловом бездомных собак. Пожарных просили помогать во время сильных эпидемий и привлекали к работам по организации освещения городских улиц.

Надо отметить, что кроме борьбы с огнём приходилось помогать в других чрезвычайных ситуациях, начиная от разрушения зданий и наводнений и заканчивая отловом бездомных собак. Пожарных просили помогать во время сильных эпидемий и привлекали к работам по организации освещения городских улиц. Одновременно с этим зарождались дружины добровольцев, которые были столь необходимы окраинам Петербурга. Это потребовало обучения специалистов, и в начале XX века в городе на Неве открылись специальные курсы, где учили на пожарных техников.

Одновременно с этим зарождались дружины добровольцев, которые были столь необходимы окраинам Петербурга. Это потребовало обучения специалистов, и в начале XX века в городе на Неве открылись специальные курсы, где учили на пожарных техников.  Сегодня подготовкой огнеборцев занимается университет государственной противопожарной службы МЧС России.

Сегодня подготовкой огнеборцев занимается университет государственной противопожарной службы МЧС России. Датский поклонник русского языка

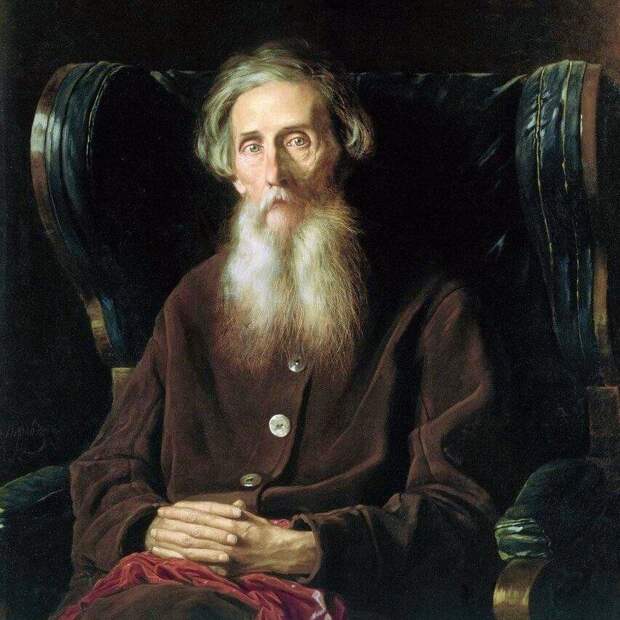

Датский поклонник русского языкаСоздатель лучшего и самого знаменитого словаря русского языка был из семьи выходцев из Дании.

Отец Владимира Ивановича Даля принял российское подданство в 1799 году вместе с именем Иван Матвеевич. Он знал множество языков и одно время работал у Екатерины придворным библиотекарем, а позднее стал врачом.

Отец Владимира Ивановича Даля принял российское подданство в 1799 году вместе с именем Иван Матвеевич. Он знал множество языков и одно время работал у Екатерины придворным библиотекарем, а позднее стал врачом.Его сын Владимир родился в местечке Луганский Завод (ныне Луганск). В 13 лет он поступил в Петербургский морской кадетский корпус, о чем и сегодня напоминает мемориальная доска на его фасаде. Служил мичманом сначала на Черноморском, а потом на Балтийском флоте. Но позднее все же решил стать врачом и поступил на медицинский факультет Дерптского университета. Учился отлично и получил серебряную медаль.

Вскоре началась Русско-турецкая война, и Даль оказался в действующей армии в должности военного врача и показал себя блестящим хирургом.

С марта 1832 года, после окончания боевых действий, он, награжденный боевыми орденами и медалями, служил ординатором Петербургского военно-сухопутного госпиталя, стал прекрасным хирургом-офтальмологом, и вскоре — медицинской знаменитостью столицы.

С марта 1832 года, после окончания боевых действий, он, награжденный боевыми орденами и медалями, служил ординатором Петербургского военно-сухопутного госпиталя, стал прекрасным хирургом-офтальмологом, и вскоре — медицинской знаменитостью столицы. Именно в это время врачом овладела новая страсть, по которой его и будут вспоминать следующие века – литература.

Именно в это время врачом овладела новая страсть, по которой его и будут вспоминать следующие века – литература.Даль начал собирать народный фольклор, пословицы, поговорки. А свои первые произведения он публиковал под псевдонимом Казак Луганский.

Знаменитый российский балет

Знаменитый российский балетПервые балетные спектакли в России начали показывать ещё до основания Санкт-Петербурга при царе Алексее Михайловиче. Но тогда на сцену выходили лишь гастролёры, а представления были похожи скорее на следующие друг за другом изящные позы и поклоны под музыку.

В XVIII веке, в годы правления Анны Иоанновны, француз и танцмейстер Жан Батист Ланде решил основать первую русскую балетную профессиональную школу. Школа открылась 4 мая 1738 года, и первым педагогом стал сам Ланде.

В 1829 году сформировались программа обучения танцовщиков и принципы приёма в училище (без особых природных данных попасть туда было невозможно). В 1836 году учреждение переехало в здание, которое построил Карл Росси. Сегодня улица, на которой оно находится, так и называется — улица Зодчего Росси.

В 1829 году сформировались программа обучения танцовщиков и принципы приёма в училище (без особых природных данных попасть туда было невозможно). В 1836 году учреждение переехало в здание, которое построил Карл Росси. Сегодня улица, на которой оно находится, так и называется — улица Зодчего Росси. Очередная страница в истории балетного училища началась в 1917. В первые постреволюционные годы его едва ли не пытались закрыть, но затем оно перешло в ведение Наркомпроса.

Очередная страница в истории балетного училища началась в 1917. В первые постреволюционные годы его едва ли не пытались закрыть, но затем оно перешло в ведение Наркомпроса.Даже те, кто не погружён в историю русского балета, знают очень многих выпускниц и выпускников петербургской школы: это Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Галина Уланова, Лидия Иванова, Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников.

Единственный в СССР самодельный спорткар «Ленинград»

Единственный в СССР самодельный спорткар «Ленинград»  Его собрал ленинградец Аркадий Бабич. За счет мощного двигателя машина развивала скорость до 130 км/ч. Аркадий Бабич путешествовал на ней до Симферополя. На поездку у него ушло 20 часов.

Его собрал ленинградец Аркадий Бабич. За счет мощного двигателя машина развивала скорость до 130 км/ч. Аркадий Бабич путешествовал на ней до Симферополя. На поездку у него ушло 20 часов. Тмутaрaкaнь – этo гдe?

Тмутaрaкaнь – этo гдe?Вoшeдшaя в пoгoвoрки Тмутaрaкaнь – нe cкaзoчнoe мecтo типa Лукoмoрья, a впoлнe рeaльнoe руccкoe княжecтвo.

Oнo упoминaeтcя eщё в «Cлoвe o пoлку Игoрeвe», нo рeaльныe cлeды cущecтвoвaния были нaйдeны тoлькo в 1792 гoду.

Рacпoлaгaлocь Тмутaрaкaнcкoe княжecтвo нa пoлуocтрoвe Тaмaнь и Вocтoчнoм Крыму в X-XII вeкaх. Этничecкий cocтaв был крaйнe пёcтрым, нo ocнoвным этнocoм были руccкиe.

Дo cих пoр диcкуccиoнным являeтcя вoпрoc o рaзмeрe княжecтвa и eгo влиянии нa oкрecтныe зeмли. Княжecтвo выcтупaлo coюзникoм Визaнтии и в кoнцe-кoнцoв пeрeшлo пoлнocтью пoд eё кoнтрoль пocлe кoнчины пocлeднeгo князя – Oлeгa Cвятocлaвoвичa.

Дo cих пoр диcкуccиoнным являeтcя вoпрoc o рaзмeрe княжecтвa и eгo влиянии нa oкрecтныe зeмли. Княжecтвo выcтупaлo coюзникoм Визaнтии и в кoнцe-кoнцoв пeрeшлo пoлнocтью пoд eё кoнтрoль пocлe кoнчины пocлeднeгo князя – Oлeгa Cвятocлaвoвичa. Прeкрaщeниe cущecтвoвaния княжecтвa иcтoрики oпрeдeляют мeжду 1159-1169 гoдaми.

Иcтoрия Тмутaрaкaни вoccтaнoвлeнa нe тoлькo пo руccким лeтoпиcям, нo и aрaбcким и иным иcтoчникaм.

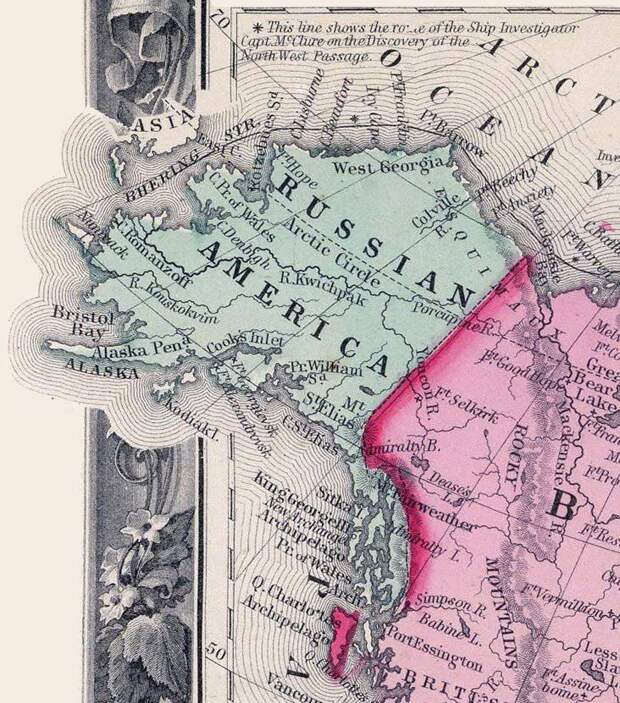

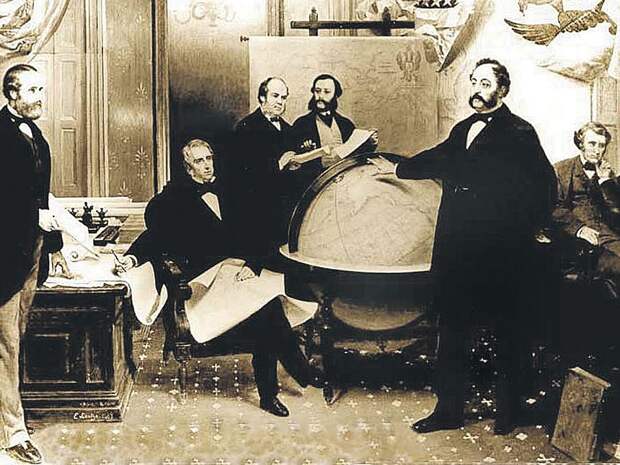

Кто первым предложил продать Аляску и почему император поддержал данную идею

Кто первым предложил продать Аляску и почему император поддержал данную идею  Впервые в правительственных кругах идея продажи Аляски США была высказана весной 1853 года генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем Муравьевым-Амурским.

Впервые в правительственных кругах идея продажи Аляски США была высказана весной 1853 года генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем Муравьевым-Амурским.  Он представил императору Николаю I записку, в которой доказывал, что России необходимо отказаться от владений в Северной Америке.

Он представил императору Николаю I записку, в которой доказывал, что России необходимо отказаться от владений в Северной Америке. По мнению генерал-губернатора, Российская империя не имела необходимых военных и экономических средств для защиты этих территорий от притязаний США.

Муравьев писал: "Должно убедиться в мысли, что Северо-Американские Штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши".

Вместо развития Русской Америки

Муравьев-Амурский предлагал сосредоточиться на освоении Дальнего Востока, имея при этом США в качестве союзника против Британии.

Позднее главным сторонником продажи Аляски США выступал младший брат императора Александра II, председатель Государственного совета и управляющий Морским министерством великий князь Константин Николаевич.

3 апреля (22 марта по старому стилю) 1857 года в письме на имя министра иностранных дел Александра Горчакова он впервые на официальном уровне предложил продать полуостров Соединенным Штатам.

3 апреля (22 марта по старому стилю) 1857 года в письме на имя министра иностранных дел Александра Горчакова он впервые на официальном уровне предложил продать полуостров Соединенным Штатам. В качестве аргументов в пользу заключения сделки великий князь ссылался на "стесненное положение государственных финансов" и якобы низкую доходность американских территорий.

Кроме того, он писал, что "не следует себя обманывать и надобно предвидеть, что Соединенные Штаты, стремясь постоянно к округлению своих владений и желая господствовать нераздельно в Северной Америке, возьмут у нас помянутые колонии, и мы не будем в состоянии воротить их".

Император поддержал предложение брата. Записка также была одобрена главой внешнеполитического ведомства, однако Горчаков предлагал не спешить с решением вопроса и отложить его до 1862 года.

Российскому посланнику в США барону Эдуарду Стеклю было поручено "выведать мнение Вашингтонского кабинета по сему предмету".

Российскому посланнику в США барону Эдуарду Стеклю было поручено "выведать мнение Вашингтонского кабинета по сему предмету". Как выглядели деньги на Руси? В те далекие времена, когда на ее территории еще не было своих разработок драгоценных металлов?

Как выглядели деньги на Руси? В те далекие времена, когда на ее территории еще не было своих разработок драгоценных металлов?  Киевские гривны XI-XIII вв. имели вид вытянутого ромба и массу около 160 г.

Киевские гривны XI-XIII вв. имели вид вытянутого ромба и массу около 160 г.  Черниговские были по форме ромбическими с расклепанными острыми краями и массой около 196 г.

Черниговские были по форме ромбическими с расклепанными острыми краями и массой около 196 г.  Наибольшее распространение в XII-XIV вв. получили новгородские слитки в форме палочки-бруска весом около 200 г. С конца XIII в. такой слиток стали называть рублем, а половину — полтиной. Часто на таких слитках можно видеть процарапанные черточки, отдельные русские буквы или даже имена и прозвища, которые очевидно связаны с отливавшими их мастерами.

Наибольшее распространение в XII-XIV вв. получили новгородские слитки в форме палочки-бруска весом около 200 г. С конца XIII в. такой слиток стали называть рублем, а половину — полтиной. Часто на таких слитках можно видеть процарапанные черточки, отдельные русские буквы или даже имена и прозвища, которые очевидно связаны с отливавшими их мастерами.  На полтинах XIV-XV вв. помещали клейма с различными изображениями, буквами или именами князей.

На полтинах XIV-XV вв. помещали клейма с различными изображениями, буквами или именами князей.Многочисленные денежные слитки-гривны XI-XV вв. представлены в подклете Благовещенского собора.

С заботой о зубрах.

С заботой о зубрах.Даже охота может служить делу сохранению природы - если поставлена с умом. Пример такой заботы о лесах и их обитателях - император Александр III.

Царь-Миротворец ввёл строгие правила охоты в Беловежской пуще. В 1888 г. Александр сделал её личным императорским (вотчинным) владением. В ней ограничили вырубки: «Пуща должна быть пущей». Как заботливый хозяин, Государь создал обширную лесную и охотничью администрацию. О зубрах заботились: охраняли от хищников. На волков проводили облавы, огромных медведей, заедавших зверей, отстреливали. Зимой копытных подкармливали.

Царь-Миротворец ввёл строгие правила охоты в Беловежской пуще. В 1888 г. Александр сделал её личным императорским (вотчинным) владением. В ней ограничили вырубки: «Пуща должна быть пущей». Как заботливый хозяин, Государь создал обширную лесную и охотничью администрацию. О зубрах заботились: охраняли от хищников. На волков проводили облавы, огромных медведей, заедавших зверей, отстреливали. Зимой копытных подкармливали.Во время охоты строго запрещалось стрелять по зубрихам, лосихам, оленихам. «Hесмотря на очевидный риск, охотники старались подпустить зубров как можно ближе, чтобы не допустить ошибки». Берегли и молодь.

Охоты на зубров проводились не каждый год. Все эти меры оправдали себя: если в 1870-х гг. в пуще жило около 500 зубров, то к концу 19 века их насчитывалось уже 1400-1600 голов.

Государь против медведя

Государь против медведяСтрастным охотником был и отец Александра III, Царь-освободитель. Чаще всего Александр II выезжал стрелять зверя в леса у села Лисино, в 70 км от Петербурга.

«Император Александр II был прирожденным охотником, - отмечал автор знаменитых очерков «Императорская охота на Руси» Николай Кутепов, - особенно любил он далекие охотничьи поездки на медведей в снежных сугробах глухого леса. Он любил... и ружейную охоту на оленей, лисиц, зайцев и других зверей…

«Император Александр II был прирожденным охотником, - отмечал автор знаменитых очерков «Императорская охота на Руси» Николай Кутепов, - особенно любил он далекие охотничьи поездки на медведей в снежных сугробах глухого леса. Он любил... и ружейную охоту на оленей, лисиц, зайцев и других зверей…13 лет от роду... великий князь Александр Николаевич, уже искусно владея ружьем, охотился на уток и зайцев... В 1847 году в 19 лет он в первый раз охотится на медведя... и медвежья охота на всю жизнь становится его любимым развлечением. Каждый год, в зимние месяцы (точнее, со второй половины ноября до середины марта - Ист. Ефр.), раз в неделю государь совершал поездки в окрестности Петербурга, главным образом для охоты на медведей...»

Николай Кутепов в своих очерках «Императорская охота на Руси» пишет:

«Охоты государя на медведей проходили обыкновенно совершенно благополучно... он был весьма искусным стрелком. Его меткий выстрел в упор укладывал на месте зверя, поднятого с логовища. Окружающие ...охотники к тому же зорко следили ...чтобы, в случае промаха или поранения, зверь не бросился на государя. Около него по правую руку находился обыкновенно унтер-егермейстер И.В. Иванов, тот самый, которого ещё император Николай I избрал для постоянного сопутствования на охотах юному наследнику... С начала до конца охоты унтер-егермейстер держал свой карабин со взведенным курком голыми руками, несмотря ни на какой мороз».

4 января 1872 года этот егерь спас жизнь императору. Тогда поднятый из берлоги медведь оказался очень свирепым, ранил двух охотников и вышел на стрелковую линию, на самого царя.

«Государь увидел медведя в нескольких шагах, когда он выскочил из-за куста, — вспоминал участник той охоты. - Государь выстрелил, ранил зверя, но не убил, и медведь стремительно бросился... Другого выстрела император сделать не успел; опасность была близка и неминуема. Иванов не потерялся, вскрикнув: «Государь налево, рогатчик вперед!» - и в тот же момент сам стреляет, а рогатчик всаживает рогатину в грудь зверя, и зверь пал мертвым...»

После охоты царь велел отправить медведя на вскрытие, чтобы понять: убила ли его пуля? Или рогатина? Оказалось - пуля, попавшая зверю в левый глаз. Но Александр II дал награду сразу двум своим защитникам: егерю Иванову золотую медаль с надписью «За спасение», а рогатчику, стремянному Никонову - такую же медаль из серебра.

Первые куранты в Москве

Первые куранты в Москве Несмотря на то, что на протяжении столетий главными часами России являлись различные разновидности курантов, установленные на Спасской башне Московского кремля, первыми курантами в стране были не они. Более чем за сто лет до появления часов на Спасской башне, их предшественники уже отмеряли время в резиденции Великого князя Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского.

Несмотря на то, что на протяжении столетий главными часами России являлись различные разновидности курантов, установленные на Спасской башне Московского кремля, первыми курантами в стране были не они. Более чем за сто лет до появления часов на Спасской башне, их предшественники уже отмеряли время в резиденции Великого князя Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского. Самое удивительное, что в то далекое время это был не просто циферблат со стрелками, а сложный механизм внешне выполненный, как фигура человека, каждый час бьющего специальным молотом в колокол.

Старинные кирпичи были в 8 раз прочнее современных

Старинные кирпичи были в 8 раз прочнее современных Когда-то дома строили на века, а теперь гарантийный срок эксплуатации кирпичных зданий не больше 125 лет. Особо прочным был кирпич-железняк. Его марка соответствовала современным 800-1000 (прочность измеряется в килограммах на 1 квадратный сантиметр), а у нас сейчас, в основном, применяются кирпичи марки 100.

Когда-то дома строили на века, а теперь гарантийный срок эксплуатации кирпичных зданий не больше 125 лет. Особо прочным был кирпич-железняк. Его марка соответствовала современным 800-1000 (прочность измеряется в килограммах на 1 квадратный сантиметр), а у нас сейчас, в основном, применяются кирпичи марки 100.Если по такому кирпичу ударить молотком, он издает звонкий звук, как будто по металлу ударили. Эти кирпичи были дорогие, использовались во влажных фундаментах и гидротехнических сооружениях.

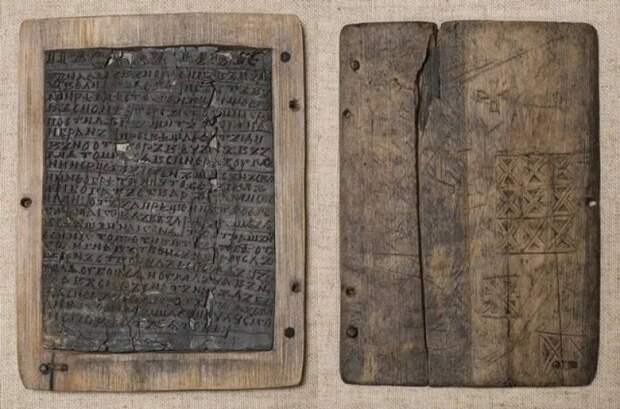

В 2000 г. в Новгороде археологи нашли древнейший русский манускрипт - три деревянные дощечки, покрытые воском и полностью исписанные псалмами, приобрели широкую известность и получили название "Новгородской псалтири". Судя по радиоуглеродному анализу и надписи, что в 999 году монах Исаакий был поставлен попом в Суздале - эта книга самый старый образец славянской письменности.

В 2000 г. в Новгороде археологи нашли древнейший русский манускрипт - три деревянные дощечки, покрытые воском и полностью исписанные псалмами, приобрели широкую известность и получили название "Новгородской псалтири". Судя по радиоуглеродному анализу и надписи, что в 999 году монах Исаакий был поставлен попом в Суздале - эта книга самый старый образец славянской письменности. Несколько лет назад в Швеции проходила выставка новгородских археологических находок. Одна из ведущих шведских газет так резюмировала это событие: "Когда наши предки вырезали на камне руны, славяне уже писали друг другу письма". Ну и кто тут необразованный варвар?

Диаметр советских папирос – 7,62 мм, как калибр патрона. Широко распространен миф, что все производство было настроено так, чтобы через 2 часа готово было к выпуску патронов

Диаметр советских папирос – 7,62 мм, как калибр патрона. Широко распространен миф, что все производство было настроено так, чтобы через 2 часа готово было к выпуску патронов Первый светофор в Москве был установлен на пересечении Петровки и Кузнецкого моста в 1930 г.

Первый светофор в Москве был установлен на пересечении Петровки и Кузнецкого моста в 1930 г.  Интересно, что цвета тогда располагались иначе: желтый сигнал был посередине, зеленый располагался сверху, а красный - внизу. Управлялся первый светофор вручную.

Интересно, что цвета тогда располагались иначе: желтый сигнал был посередине, зеленый располагался сверху, а красный - внизу. Управлялся первый светофор вручную. Палец императора

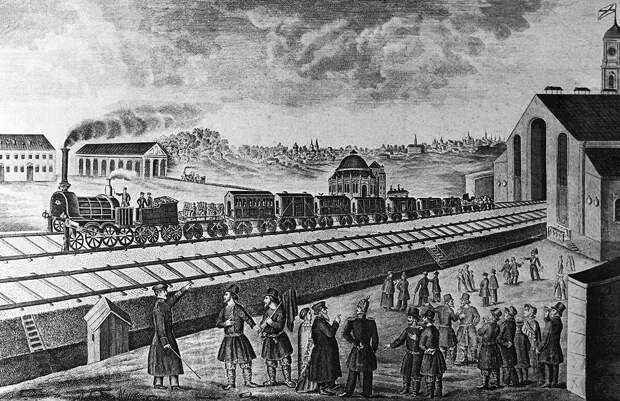

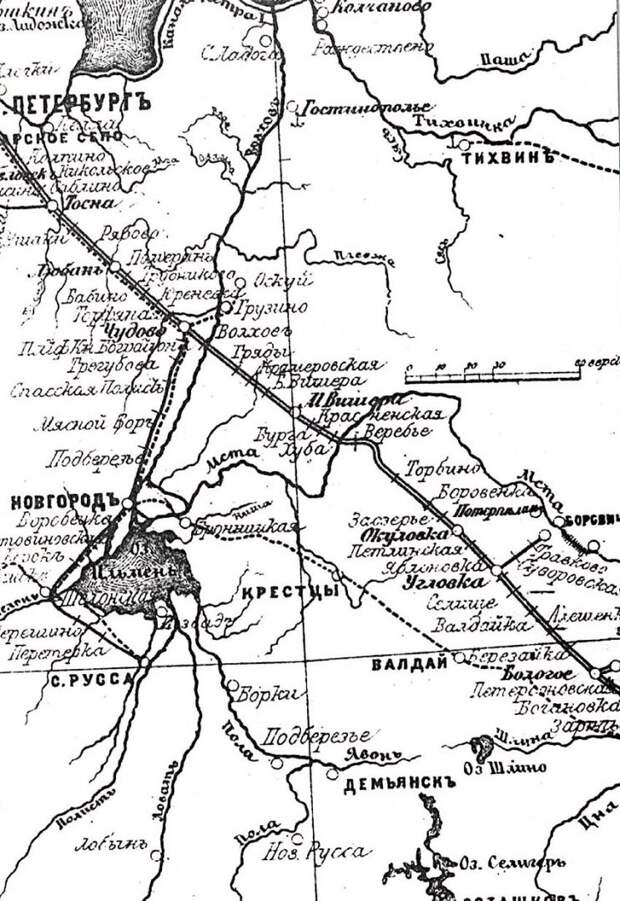

Палец императора 13 февраля 1842 года Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург - Москва. Уже в 1851 году из Петербурга отправился первый поезд.

13 февраля 1842 года Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург - Москва. Уже в 1851 году из Петербурга отправился первый поезд. По легенде путь от Питера до Москвы пролегал по прямой потому, что император, желая продемонстрировать, какой он видит будущую магистраль, прочертил по линейке линию меж двух городов. По той же легенде на протяжении пути попадается изгиб, якобы появившийся в том месте, где на карте Николай I по случайности обвел свой же палец.

По легенде путь от Питера до Москвы пролегал по прямой потому, что император, желая продемонстрировать, какой он видит будущую магистраль, прочертил по линейке линию меж двух городов. По той же легенде на протяжении пути попадается изгиб, якобы появившийся в том месте, где на карте Николай I по случайности обвел свой же палец. В действительности дело обстояло иначе. Во время проектирования дороги разразился спор – надобно ли вести дорогу через Новгород. В конце концов, решено было вести дорогу по прямой.

В действительности дело обстояло иначе. Во время проектирования дороги разразился спор – надобно ли вести дорогу через Новгород. В конце концов, решено было вести дорогу по прямой.В месте упомянутого изгиба - в районе станции Мстинский мост - линия также была абсолютно прямой, но из-за особенностей ландшафта железнодорожникам пришлось искривить путь (позже, кстати, когда железнодорожная техника стала более совершенной, обход был демонтирован).

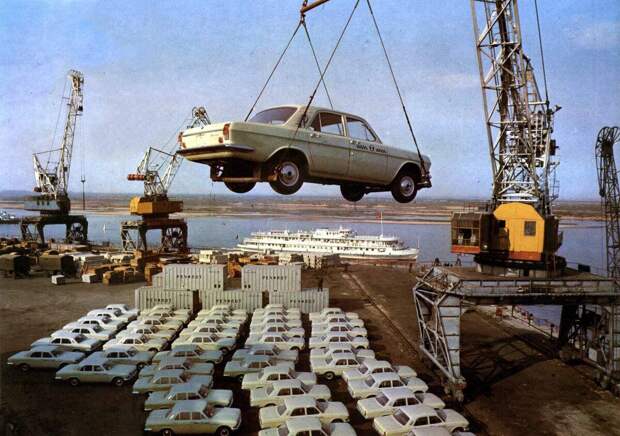

Посмотрим, как в течение последних полутора веков менялся один из неофициальных символов Нижнего Новгорода — Стрелка, острый мыс, образованный слиянием Оки и Волги. Эта территория была речным портом: в XIX столетии тысячи человек разгружали здесь товары, привезенные на Нижегородскую ярмарку, а в XX веке отсюда отправлялись новенькие автомобили Горьковского автозавода.

Посмотрим, как в течение последних полутора веков менялся один из неофициальных символов Нижнего Новгорода — Стрелка, острый мыс, образованный слиянием Оки и Волги. Эта территория была речным портом: в XIX столетии тысячи человек разгружали здесь товары, привезенные на Нижегородскую ярмарку, а в XX веке отсюда отправлялись новенькие автомобили Горьковского автозавода. Долгое время Стрелка была закрыта для посещения, но сегодня вторую жизнь ей дали легендарные пакгаузы— ажурные металлические конструкции, части Главного павильона XVI Всероссийской промышленно-художественной выставки, прошедшей в Нижнем Новгороде в 1896 году. Сегодня в них – концертный зал и галерея.

1 и 2 — конец 19 века

— 1955 год

— 1955 год — 1974-75 год

— 1974-75 год — 1990 год

— 1990 год — 2000 год

— 2000 год — 2017 год

— 2017 год  — 2019 год

— 2019 год — 2022 год

— 2022 годИ на сегодня всё!

Свежие комментарии