Древние мастера Руси прекрасно владели всеми приёмами обработки металла, прежде всего драгоценных металлов — золота и серебра.

Древние мастера Руси прекрасно владели всеми приёмами обработки металла, прежде всего драгоценных металлов — золота и серебра.

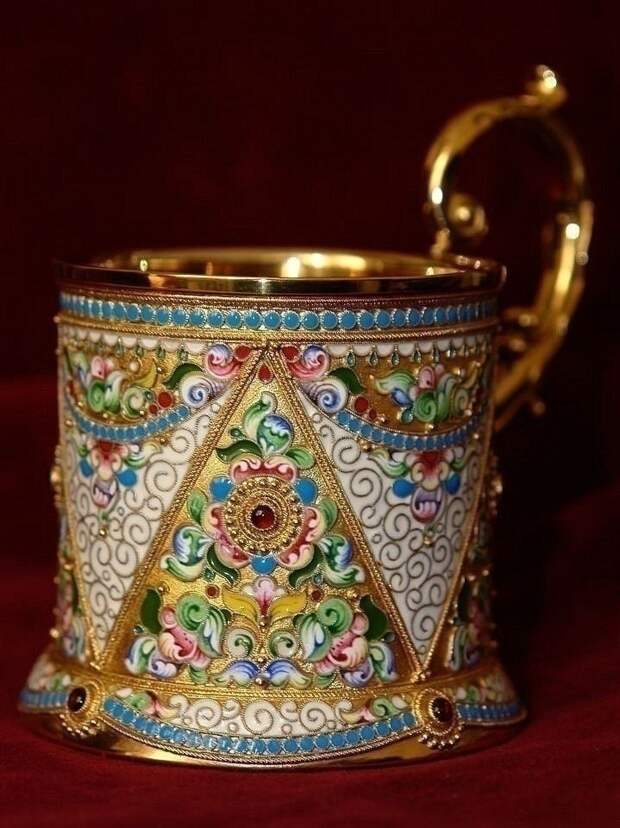

Им были знакомы не только литьё, ковка, пайка, витьё, но и более совершенные приёмы — техника перегородчатой эмали и чернь.

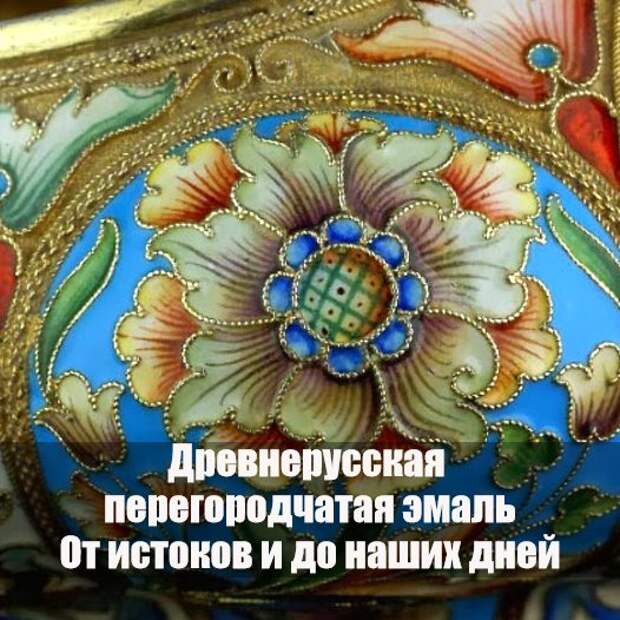

Техника перегородчатой эмали появилась еще в 11 веке в Киеве.

Эта техника попала на Русь из Византии, но со временем мастера превратили ее в нечто весьма самобытное.

В качестве элементов в технике перегородчатой эмали среди изделий русских мастеров встречаются облики святых, сирины возле древа жизни и другие уникальные сюжеты.

Еще раз коротко о самой технике исполнения - для изготовления предмета на тонкой золотой пластине оттискивали углублённый контур будущего изображения. Внутри него напаивались тонкие золотые нити, образовывавшие перегородки. Лоток с перегородками заполнялся стеклянными массами разных цветов и обжигался в печи. Помимо распространённых синей, красной, белой и зелёной эмалей, использовались также пурпурная, голубая и темно-жёлтая. Завершалась работа обжигом и тщательной полировкой готового изделия.

Художественные изделия, изготовленные по особой технологии из стекловидного порошка или эмали, были хорошо известны в Древней Руси. Эмаль на Руси называлась «химипет» или «финипт», русифицированной формой которого стало слово «финифть». По мнению известного ученого Г.Д. Филимонова (1828-1898), этот термин имеет византийское происхождение, а основу его составляет греческий глагол «хеш», означающий «лить, плавить». Финифть занимала особое место в древнерусском прикладном искусстве; о ней с восхищением упоминали летописцы, называя «злато с финиптом», применяемом для украшения церквей, «чудно видением». Финифть своими яркими красками – синим, красным, зеленым – была призвана заменить драгоценные камни: сапфиры, рубины и изумруды. Технология эмальерного дела, которая сочетала мастерство художника, ювелира и стекольщика была очень сложной. Особого мастерства и искусства требовало изготовление перегородчатой эмали.

Художественные изделия, изготовленные по особой технологии из стекловидного порошка или эмали, были хорошо известны в Древней Руси. Эмаль на Руси называлась «химипет» или «финипт», русифицированной формой которого стало слово «финифть». По мнению известного ученого Г.Д. Филимонова (1828-1898), этот термин имеет византийское происхождение, а основу его составляет греческий глагол «хеш», означающий «лить, плавить». Финифть занимала особое место в древнерусском прикладном искусстве; о ней с восхищением упоминали летописцы, называя «злато с финиптом», применяемом для украшения церквей, «чудно видением». Финифть своими яркими красками – синим, красным, зеленым – была призвана заменить драгоценные камни: сапфиры, рубины и изумруды. Технология эмальерного дела, которая сочетала мастерство художника, ювелира и стекольщика была очень сложной. Особого мастерства и искусства требовало изготовление перегородчатой эмали.Изготовление украшений с перегородчатой эмалью на Руси началось с XI века. Свое название эмаль получила из-за применения тончайших металлических перегородок, которые напаивались на пластинку, создавая контуры рисунка. В полученные ячейки насыпался эмалевый порошок, который плавился под воздействием высокой температуры.

Впервые изделия с перегородчатой эмалью были обнаружены в 1820-х годах в составе киевских кладов; позднее подобные образцы были найдены при раскопках и на других территориях.

Изучение вопроса о древнерусской перегородчатой эмали

Исследователи, изучающие проблему развития искусства перегородчатой эмали на Руси, в качестве источника чаще всего называют книгу немецкого монаха или пресвитера Теофила «Трактат о разных ремеслах» (XI век). Теофил отметил достижения Руси в сложном деле использования перегородчатой эмали и дал детальное описание последовательности технологических операций при ее изготовлении. В книге Теофила имеется информация о конструкции печи для изготовления эмали, о процессе обжига изделия, о возможных ошибках и методах их исправления. Подробно описывается заключительная стадия процесса – полировка изделия, требующая наличия определенных умений и навыков. Единственный недостаток работы Теофила – в книге ничего не говорилось о том, как создавался необходимый рисунок.

Первые научные работы, где дается анализ происхождения перегородчатой эмали на Руси и приводится описание украшений с эмалью, появились в середине XIX века. В 1853 году русский историк, археолог и коллекционер И.Е. Забелин (1820-1908 гг.), назвал изделия с перегородчатой эмалью «произведениями русских мастеров, учеников византийских греков». Таким образом было положено научное направление в историографии, подчеркивающее византийское влияние на становление русского искусства перегородчатой эмали. Обширная цель исследования Забелина – история металлообработки на Руси от домонгольского периода до XVIII в. – не позволила автору подробно остановиться на описании технологии изготовления украшений с эмалью в Киевской Руси, но тема вызвала интерес.

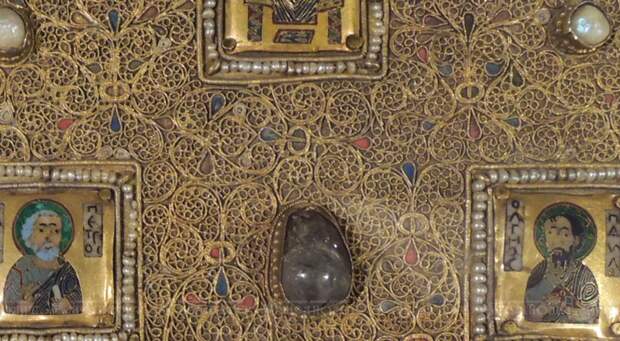

В 1861 году вышла книга известного русского археолога и историка искусств Г.Д. Филимонова (1828-1898 гг.) «Оклад Мстиславова Евангелия», где автор представил подробное описание оклада с разнообразными эмалевыми украшениями. Ученый пришел к выводу, что финифти на искусно сделанном окладе относились к разному времени изготовления, начиная c XII века.

К сожалению, в задачу автора не входил подробный разбор финифтей, изучение их рисунков и технологии их изготовления. Г.Д. Филимонов считал, что изучение русско-византийского финифтяного производства представляло собой широкое поле для дальнейших исследований.

К сожалению, в задачу автора не входил подробный разбор финифтей, изучение их рисунков и технологии их изготовления. Г.Д. Филимонов считал, что изучение русско-византийского финифтяного производства представляло собой широкое поле для дальнейших исследований.Полный анализ изделий из эмали был проведен русским археологом и историком-искусствоведом Н.П. Кондаковым в 1892 году. Ученый проследил историю возникновения и распространения перегородчатой эмали, начиная с древнеегипетских и заканчивая древнерусскими. Он пришел к выводу, что Русь восприняла византийские и восточные техники, обогатив ими свое мастерство. Как и Забелин, Кондаков подчеркивал значение византийского влияния на развитие русского производства эмалей, но считал, что необходимая основа для такого развития уже существовала на Руси. Книга Кондакова «История и памятники Византийской эмали» до сих пор считается самым полным и ценным трудом по истории эмали.

Неоценимый вклад в изучение перегородчатых эмалей внес советский и российский ученый-археолог, исследователь культуры Древней Руси, академик РАН Б.А. Рыбаков (1908- 2001). В книге «Ремесло Древней Руси» (1948 г.) Рыбаков рассматривает производство эмали как особую отрасль художественного ремесла, самостоятельно развивавшуюся на Руси. Кропотливый труд Рыбакова по изучению изображений из перегородчатой эмали представлен в работе «Русское прикладное искусство» (1971г.). Рассматривая вопрос о русском прикладном творчестве, академик пришел к выводу, что художественные ремесла на Руси по мастерству изготовления не отставали от западноевропейских, а в некоторых отраслях даже превзошли его.

Советский археолог, исследователь культуры и ремесел Руси Г.Ф. Корзухина (1906-1974) составила свод 175 археологических источников по эмалям, а ряд статей посвятила кладам и технике изготовления перегородчатой эмали.

Обобщающий труд по перегородчатым эмалям составлен советским и российским археологом, историком культуры Макаровой Т. И. (1930-2009), которая классифицировала древнерусские клады, разработала хронологию развития технологии производства перегородчатой эмали на Руси.

Техника изготовления предметов с перегородчатой эмалью

Последовательность операций по изготовлению высококачественных перегородчатых эмалей подробно описана Теофилом. Он указывал, что начинать следует с приготовления тончайшей пластины из золота. Это искусство известно еще со времен существования античных государств, где славилось мастерство ремесленников, которых называли золотобои или браттиарии. В задачу золотобоев входило расплющивание золота или серебра с помощью молота. Затем полученный лист разрезался на несколько частей, которые складывались в стопку, проложенную кусочками пергамена. Стопка листов вновь подвергалась ударам молота до получения тонкой пластины из золота. После этой операции размер пластины увеличивался в два раза по сравнению с исходным размером.

Следующая операция – придание нужной формы пластине с помощью трафарета и матрицы. Например, пластине можно было придать форму колта, то есть подвески к женскому головному убору. Работу с трафаретом и матрицей Теофил описывал так: на матрицу накладывался трафарет с контурами нужного рисунка и на золотой пластинке производился оттиск углубления, которое служило лотком для эмали. Дальнейшие действия заключались в следующем: «...ты отрежешь им такую форму, которую ты захочешь заполнить эмалью... ты расположишь очень внимательно и тщательно эти листочки по своим местам и, прикрепив их с помощью мучного клея, поставишь над углями. Когда заполнишь одну часть, ты укрепи ее с чрезвычайной осторожностью, чтобы вся тонкая работа не расплавилась». Теофил советовал проверять, смогут ли эмали разных цветов плавиться одновременно, чтобы не допустить смешивания красок.

Следующая операция – придание нужной формы пластине с помощью трафарета и матрицы. Например, пластине можно было придать форму колта, то есть подвески к женскому головному убору. Работу с трафаретом и матрицей Теофил описывал так: на матрицу накладывался трафарет с контурами нужного рисунка и на золотой пластинке производился оттиск углубления, которое служило лотком для эмали. Дальнейшие действия заключались в следующем: «...ты отрежешь им такую форму, которую ты захочешь заполнить эмалью... ты расположишь очень внимательно и тщательно эти листочки по своим местам и, прикрепив их с помощью мучного клея, поставишь над углями. Когда заполнишь одну часть, ты укрепи ее с чрезвычайной осторожностью, чтобы вся тонкая работа не расплавилась». Теофил советовал проверять, смогут ли эмали разных цветов плавиться одновременно, чтобы не допустить смешивания красок.При раскопках памятников Древней Руси трафареты для изготовления колтов были обнаружены в Киеве в 1907 году (археолог В. В. Хвойка), а матрицы для придания пластине выпуклой формы были найдены в разные годы во многих местностях (Г.Ф. Корзухина; Б.А. Рыбаков; Т.И. Макарова).

Особенность русского эмальерного дела: сочетание византийских и русских традиций

Древнерусские мастера успешно использовали традиции византийского ювелирного искусства, где шаблоны для изображений совершенствовались веками. Совершенство было достигнуто, например, в передаче движения человека с помощью драпировок на одежде. В русских украшениях с эмалью византийское наследие прослеживается в применении восьми приемов при наложении перегородок на изделия. Преобладали перегородки в виде углов и ячеек; применялись также овалы, дуги, прямые и зигзагообразные линии, спирали и различные орнаментальные фигуры. Полагают, что перед помещением перегородок в лоток нужная для них форма придавалась на специальном эскизе, например, на воске с помощью иглы. Ограниченное число приемов выкладывания перегородок в изделия свидетельствует о том, что русское производство было стандартизировано.

Важная часть работы мастера-эмальера – заполнение лотка заранее приготовленной эмалью, проверенной на цвет и качество. Готовую эмаль можно было купить у других мастеров – именно так поступали эмальеры на Руси с XI века: они покупали эмаль у греческих мастеров, которые варили разноцветную мозаику для украшения храмов.

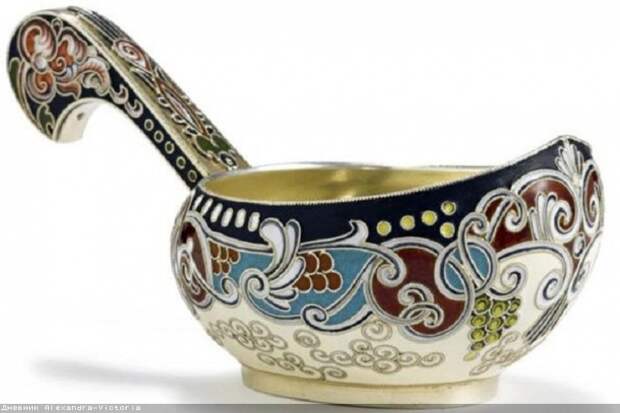

Технику перегородчатой эмали взяли на вооружение многие мастера ювелирного дела, многие из них стараются обогатить свои изделия не только красивым рисунком, но еще и некоторым национальным колоритом.

Русская эмаль имеет богатую историю. За многовековую историю своего существования она не только сохранилась (в отличие от многих других стран), но и превратилась в драгоценную жемчужину русского и мирового искусства.

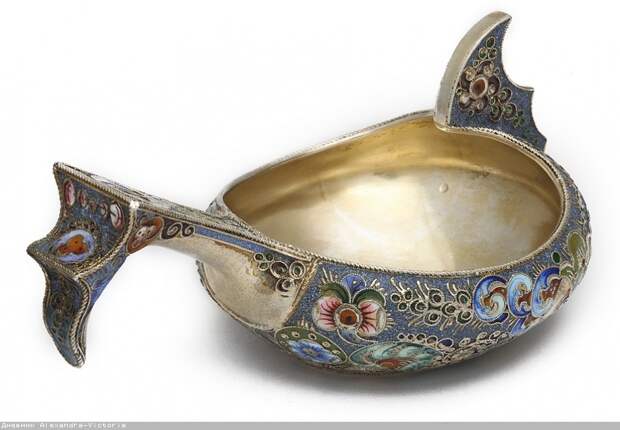

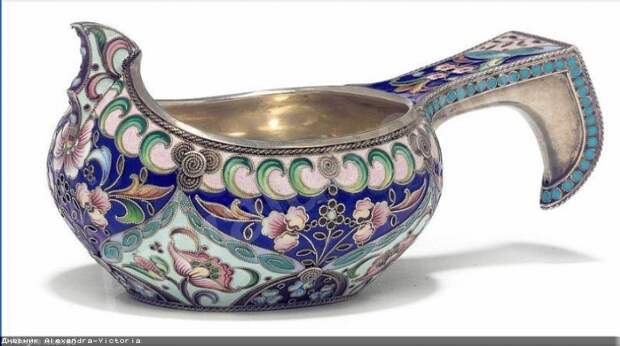

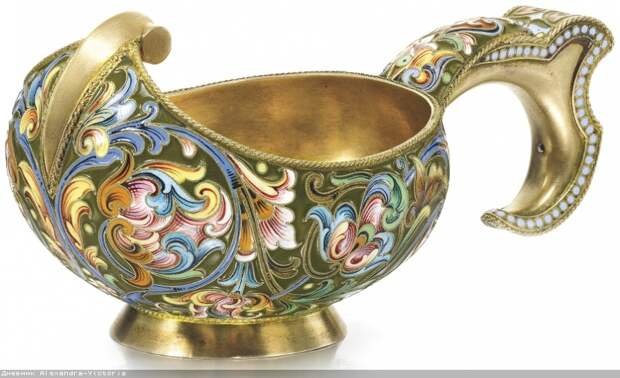

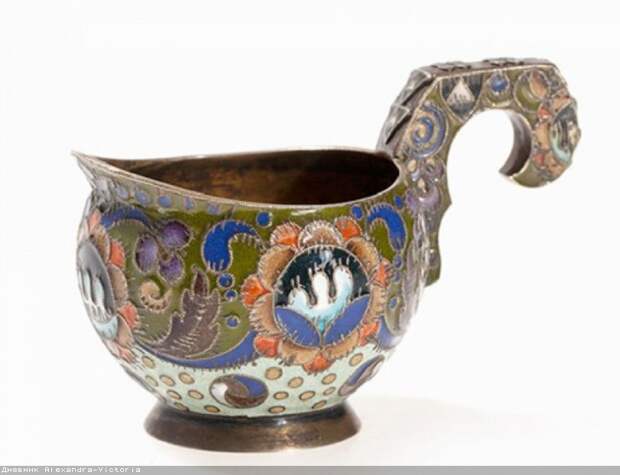

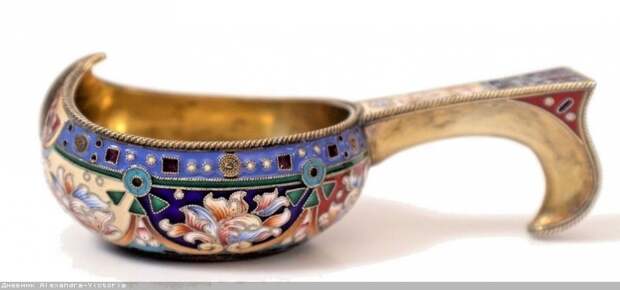

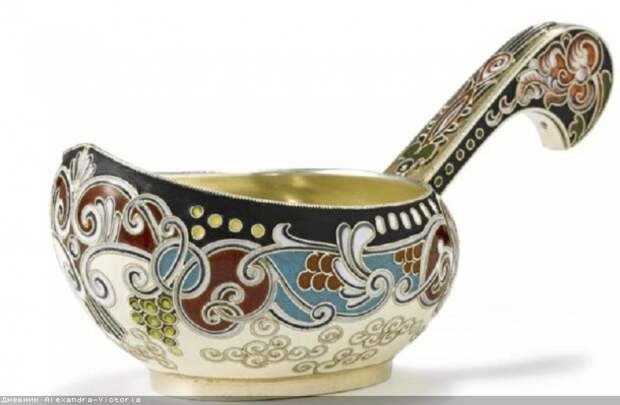

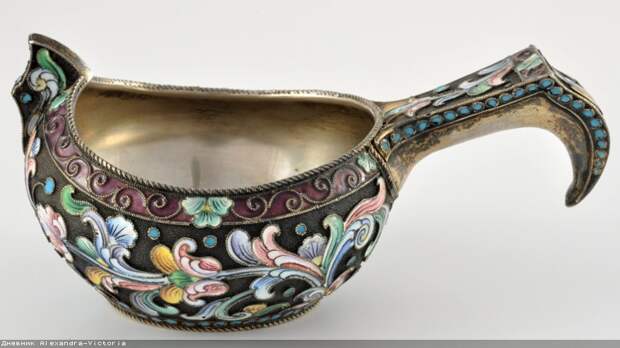

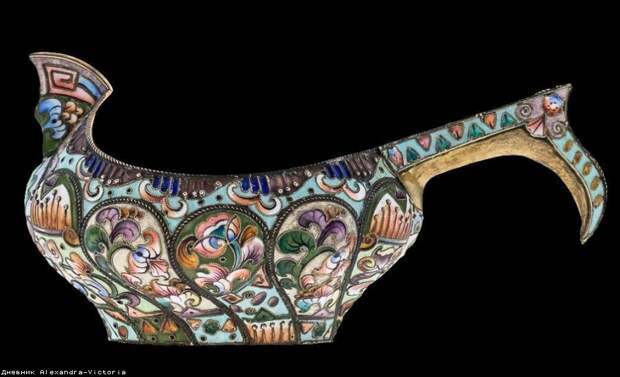

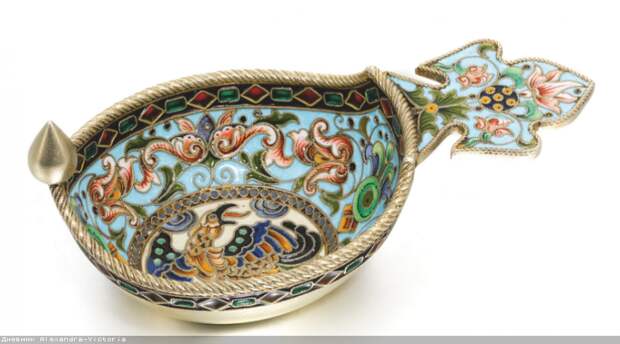

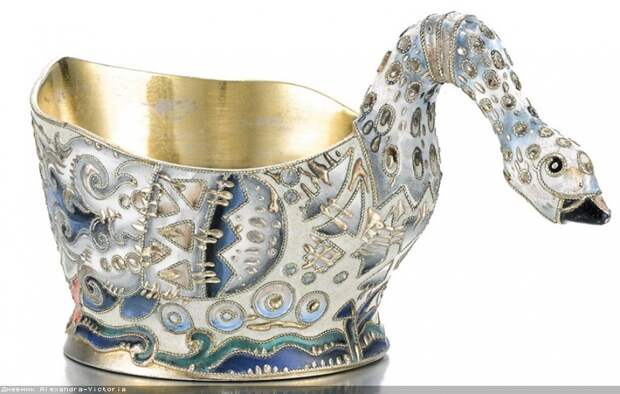

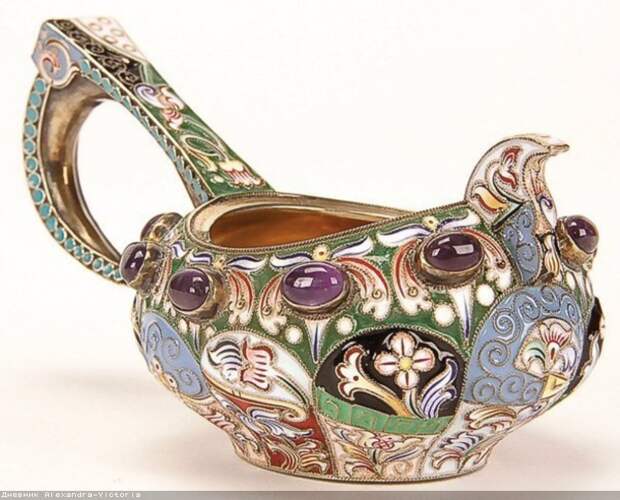

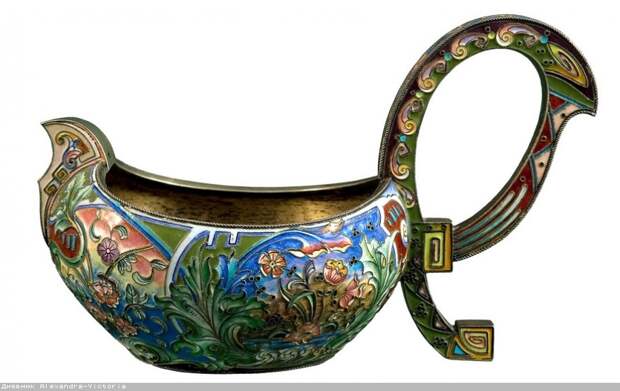

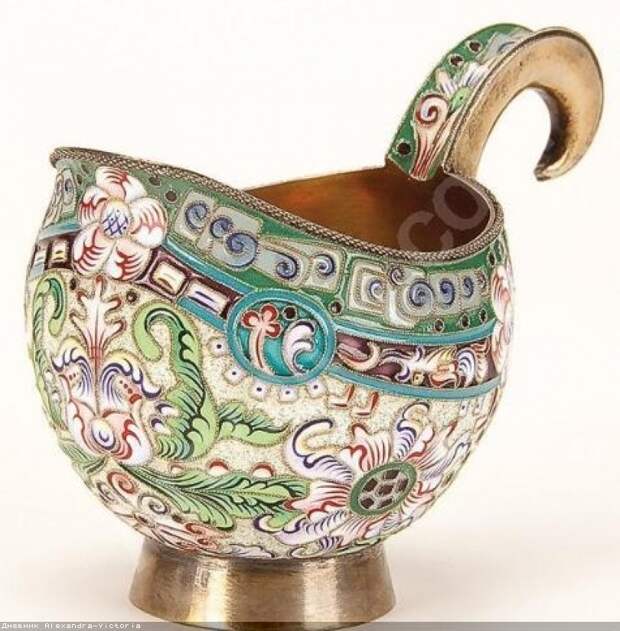

Русская эмаль имеет богатую историю. За многовековую историю своего существования она не только сохранилась (в отличие от многих других стран), но и превратилась в драгоценную жемчужину русского и мирового искусства. Одна из древнейших форм русской посуды — ковш, напоминающий плывущую птицу,— известна на Руси с X века. Из ковшей пили обычно бражный мед, причем с XV века для красного меда использовали ковши золотые, для белого — серебряные. Помимо прямого назначения, ковши играли роль наградных символов, являясь "жалованными", "отличительными" наградами.

Одна из древнейших форм русской посуды — ковш, напоминающий плывущую птицу,— известна на Руси с X века. Из ковшей пили обычно бражный мед, причем с XV века для красного меда использовали ковши золотые, для белого — серебряные. Помимо прямого назначения, ковши играли роль наградных символов, являясь "жалованными", "отличительными" наградами. С конца XVII века они приобретают значение лишь почетной награды, полностью утрачивая свое практическое назначение: на них указывают имя награжденного, повод для награды, дату и т. п. Серебряными ковшами награждали за самые различные заслуги: личные (например, за стрижку царя или за лечение больной царицы), государственные — "за посольскую службу", "за строение нового города", за сбор пошлин.

С конца XVII века они приобретают значение лишь почетной награды, полностью утрачивая свое практическое назначение: на них указывают имя награжденного, повод для награды, дату и т. п. Серебряными ковшами награждали за самые различные заслуги: личные (например, за стрижку царя или за лечение больной царицы), государственные — "за посольскую службу", "за строение нового города", за сбор пошлин. Так, один из ковшей был пожалован в 1661 году Алексеем Михайловичем "голове ружейного двора" Афанасию Захарьеву, другой, судя по надписи, принадлежал неким Параксиным — Федору Тимофеевичу и его жене Екатерине Федоровне. Ковш А. Захарьева отличается характерной для московских ковшей формой, созданной ювелирами Москвы еще в середине ХУІ века и сохранившейся в следующем столетии: это сосуд большого размера, низкий, с широким плоским дном и гладким туловом.

Так, один из ковшей был пожалован в 1661 году Алексеем Михайловичем "голове ружейного двора" Афанасию Захарьеву, другой, судя по надписи, принадлежал неким Параксиным — Федору Тимофеевичу и его жене Екатерине Федоровне. Ковш А. Захарьева отличается характерной для московских ковшей формой, созданной ювелирами Москвы еще в середине ХУІ века и сохранившейся в следующем столетии: это сосуд большого размера, низкий, с широким плоским дном и гладким туловом. На изделиях из драгоценных металлов надписи служили иногда единственным украшением. В XVII веке их используют наряду с другими декоративными элементами, но они сохраняют свое значение в системе декора, являясь его неотъемлемой составной частью. На небольшой части поверхности, предназначенной для текста, мастера порой размещают длинные пространные надписи, не только сообщающие имя владельца, но и содержащие разного рода пожелания и изречения. Они использовали трудно читаемый вид письма, название которого (вязь) определенным образом передает его характер: тесно расположенные вытянутые буквы создают впечатление сплошного орнамента. Подобной надписью снабжена небольшая серебряная золоченая братина, пожалованная царем Алексеем Михайловичем воеводе и стольнику князю Михаилу Алегуковичу Черкасскому.

На изделиях из драгоценных металлов надписи служили иногда единственным украшением. В XVII веке их используют наряду с другими декоративными элементами, но они сохраняют свое значение в системе декора, являясь его неотъемлемой составной частью. На небольшой части поверхности, предназначенной для текста, мастера порой размещают длинные пространные надписи, не только сообщающие имя владельца, но и содержащие разного рода пожелания и изречения. Они использовали трудно читаемый вид письма, название которого (вязь) определенным образом передает его характер: тесно расположенные вытянутые буквы создают впечатление сплошного орнамента. Подобной надписью снабжена небольшая серебряная золоченая братина, пожалованная царем Алексеем Михайловичем воеводе и стольнику князю Михаилу Алегуковичу Черкасскому.

Работы мастера по перегородчатой эмали Юлии Михайловой (г. Ярославль)

Работы мастера по перегородчатой эмали Юлии Михайловой (г. Ярославль)

Работы мастера по перегородчатой эмали Юлии Михайловой (г. Ярославль)https://mednolit.com/peregorodchataya-emal-drevnej-rusi-ukra...

https://bykovvg-1952.livejournal.com/783575.html

https://smar-deco.ru/blogs/blog/peregorodchataya-emal-yuveli...

https://cont.ws/@beavernews/2889968

Свежие комментарии