Юрий Михайлович ПОЛЯКОВ — один из самых известных современных русских писателей, лауреат Премии Министерства обороны за 2023 год. Его пьесы идут по всей стране, фильмы показывают на центральных телеканалах России, романы переведены на многие языки мира. Он в это тревожное время — со своей родиной, со своей АРМИЕЙ, со своим народом.

Юрий Михайлович ПОЛЯКОВ — один из самых известных современных русских писателей, лауреат Премии Министерства обороны за 2023 год. Его пьесы идут по всей стране, фильмы показывают на центральных телеканалах России, романы переведены на многие языки мира. Он в это тревожное время — со своей родиной, со своей АРМИЕЙ, со своим народом.

ГЕРОЙ

Не имея к нам претензий,

Очень молод, но не скор,

Потому что на протезе, –

На зелёный светофор

Переходит он Полянку.

Телефон зажат в руке.

Вижу орденскую планку

На цивильном пиджаке.

Вот идёт он, припадая,

Сволочам – антагонист.

И за ним, страна родная,

Ты попробуй – угонись!

Юрий ПОЛЯКОВ

_____________________________________________

ИГОРЬ ВИТЮК: Более двух лет идёт специальная военная операция. По вашему мнению, сформировалось ли в русской литературе направление, которое в будущем назовут литературой эпохи СВО или другим подобным названием?

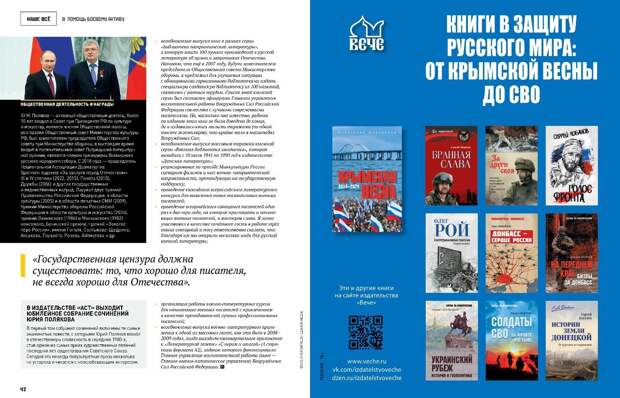

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ: Думаю, литература эпохи СВО находится в стадии формирования. Мы уже знаем фронтовиков — поэтов и прозаиков, публицистов, чьи имена войдут в русскую литературу наряду с именами писателей Великой Отечественной войны. К слову, в 1970–1990‑е годы, общаясь с поэтами-фронтовиками, я узнал, что многие пронзительные стихи о войне, которые их авторы смогли опубликовать только в оттепель, были написаны ещё на передовой или в медсанбатах. Я предполагаю, что те талантливые поэты, прозаики, сценаристы, режиссёры, которые явят нам в художественной форме нынешнее время, уже сформировались как личности и теперь формируются как мастера. Поэзия — это запечатлённая эмоция, а вот проза и драматургия требуют глубокого осмысления увиденного, да и пишутся дольше, чем стихотворение. Поэтому к настоящему времени поэтов — участников СВО больше, чем прозаиков, но в перспективе ситуация выровняется. У различных жанров «внутриутробный период» разной продолжительности. Впрочем, поэзия уже отразила новую реальность — после начала СВО вышло немало и коллективных, и авторских сборников, и в них есть очень сильные стихи. Прежде всего хочу отметить работу Союза писателей России (председатель — Николай Иванов) и издательства «Вече» (генеральный директор — Леонид Палько), они уже выпустили массовыми тиражами около десятка поэтических антологий стихов, вдохновлённых героикой и суровой реальностью СВО.

________________________________________

«Фронтовиков принимать в вузы без экзаменов и вовлекать в госструктуры, силовые ведомства, науку, культуру»

________________________________________

И.В.: Какая литература о СВО нужна читателю?

Ю.П.: А литература о современной армии и о боевых действиях нужна разная. Есть героические, романтические, духоподъёмные тексты. Есть окопная проза и поэзия. Есть военно-исторические романы, в том числе панорамного плана, соединяющие в себе как «генеральский», так и солдатский взгляд на войну. Есть правда тыла, иногда неприглядная. В народе же не зря говорят: кому война, а кому мать родна. У каждого жанра своя задачи и своя природа. Главное — талант. В своё время, в конце советской власти, кризис так называемой воениздатовской литературы начался с того, что пафос и «правильная позиция» стали заменять авторам художественный дар, знание предмета, искренность, а читатель этого не прощает.

Когда я в 1977‑м году вернулся со срочной службы с большим циклом стихотворений об армии, у меня их буквально выхватили из рук (а напечататься в ту пор молодому автору было непросто):

«Ну вот, — восклицали редакторы. — Наконец что‑то живое!»

После полосы стихов в «Юности» Андрея Дементьева (февраль 1978‑го) я получил всесоюзную известность. Но нужно отдавать себе отчёт в том, что наш зритель и читатель, которого полвека воспитывали в духе гедонистического пацифизма, не всегда готов принять нынешнюю жёсткую, подчас кровавую реальность. Поэтому нашей литературе и искусству предстоит освоение, осмысление и отображение боевых действий и тех социально-нравственных мутаций, которые привели к появлению агрессивного нацистского государства на Украине. И это будет неприятное, шоковое знание. Я жду нового героя литературы, рождённого испытаниями и целями войны за Донбасс, за Русский мир. Люди, рисковавшие жизнью во имя Родины, «за други своя», поправшие смерть, обладают особым нравственным и гражданским опытом, у них совсем другая шкала ценностей и степень ответственности. Именно таких людей нам не хватает в нынешнем управленческом слое, в СМИ, в культуре, в системе просвещения, погрязших в пороках старой компрадорской элиты, которая, конечно, сделает всё, чтобы не пустить чужаков во власть.

Думаете, после той войны такого сопротивления не было? Было. Перечитайте «Тишину» Юрия Бондарева! Но тогда Кремль принял верное решение. Сталин как мудрый волюнтарист нашёл выход: фронтовики стали активно получать образование, их принимали в любые вузы без экзаменов, а потом широко вовлекали в госструктуры, в силовые ведомства, в науку, в культуру, сильно потеснив, а то и вытеснив довоенную элиту, в том числе остатки раскаявшихся троцкистов, хотя и она не отсиживалась в эвакуации. Уверен: и восстановление страны, и последующих рывок в космос — всё это во многом питалось волей, энергией и бескорыстием фронтовиков. Я их ещё застал: удивительные люди, мощные, честные, справедливые, с могучим державным мышлением.

Крах Советского Союза был предопределён ещё и тем, что руководитель страны Михаил Горбачёв опирался уже на другой человеческий тип — на поколение, решившее передохнуть после испытаний, выпавших отцам. С первых дней СВО я говорил: если наша власть после победы не обопрётся на людей, прошедших горнило Донбасса, она многое потеряет, точнее, всё потеряет. И меня радует, что сейчас по поручению президента России реализуется программа развития для участников специальной военной операции «Время героев», включающая подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

______________________________________

«Мы просто обязаны подготовить наш общий дом — Россию — к победному возвращению воинов. В неметёной горнице героев не встречают…»

Юрий ПОЛЯКОВ

________________________________________

И.В.: Эта программа каким‑то образом ориентирована на фронтовиков, ярко проявивших себя в изящной словесности?

Ю.П.: Пока мне об этом ничего неизвестно. Но для того чтобы появились новые Симоновы, Твардовские, Бондаревы, Друнины, должен быть мощный, активный сектор патриотически сориентированной литературы, шире — культуры. А его, по сути, нет. Однако если всё пустить на самотёк, попытки большинства «толкнуться» в литературу закончатся разочарованием и обидой, а читатель так и не получит честных, дышащих жизнью книг. Государство может быть и врагом, и другом литературы, всё зависит от позиции — и литературы, и государства…

И.В.: Отсюда следует закономерный вопрос: какие меры государственной поддержки военной литературы вы бы предложили?

Ю.П.: Президент России Владимир Владимирович Путин об этом ясно сказал ещё два года назад, 29 июня 2022 года, на пресс-конференции по итогам VI Каспийского саммита в Ашхабаде: «Ребята, которые там выполняют боевые задачи, воюют, подвергают свою жизнь опасности, некоторые уходят из жизни вообще, жертвуют собой для достижения тех целей, ради которых они там выполняют задачи в рамках этой военной операции. Они защищают людей, которые живут на Донбассе, они защищают интересы России, обеспечивая безопасность нашей страны… Они заслуживают того, чтобы о них говорила страна, знала страна… Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить, они герои» (официальный сайт Президента Российской Федерации, http://kremlin.ru/events/president/news/68783). Из этих слов следует, что должна быть создана система, которая на государственном уровне позволит донести до народа лучшие произведения в поддержку СВО в литературе, кино, театре, музыке, изобразительном искусстве и архитектуре. Для этого я предлагаю создать в составе Министерства культуры России — естественно, после возвращения в его лоно «Роспечати» — отдел военной литературы и искусства, который должен:

- формировать государственный заказ на создание военно-патриотических произведений, в том числе в поддержку СВО;

- оказывать государственную поддержку издания военно-патриотических книг массовыми тиражами и обеспечивать их поступление в региональные и муниципальные библиотеки страны, подведомственные Минкультуры (их в стране более 40 тысяч), а частично — в книготорговую сеть;

- популяризировать лучшую военно-патриотическую литературу, в том числе в юбилейные годы. Нельзя считать нормальной ситуацию, когда в нынешнем году в стране проходят почти незамеченными 100‑летние юбилеи со дня рождения классиков фронтовой литературы Виктора Астафьева, Владимира Богомолова, Юрия Бондарева, Василя Быкова, Бориса Васильева, Булата Окуджавы и Юлии Друниной (в предыдущие годы ситуация была аналогичной);

- обязать региональные органы культуры аналогичным образом поддерживать произведения военно-патриотической направленности.

Конечно же, военно-патриотическая литература должна вернуться на центральные каналы телевидения (это уже прерогатива Министерства цифрового развития). В федеральной общеобразовательной программе по русскому языку и литературе должны появиться лучшие произведения о специальной военной операции, хотя бы в качестве внеклассного чтения (это прерогатива Минпросвещения). Но основная работа по поддержке и популяризации военно-патриотической литературы, в том числе в поддержку СВО, на мой взгляд, должна осуществляться в Минобороны России. Считаю правильным создать при Главном военно-политическом управлении Вооружённых Сил Российской Федерации издательство «Военная литература» («Военлит») с компактным штатом профессиональных писателей и редакторов. Речь веду именно о чистом издательстве, без полиграфических мощностей, поскольку допечатную подготовку, изготовление тиражей могут делать как редакционно-издательский центр «Красная звезда» Минобороны России, так и коммерческие издательства.

_______________________________________________

«Государственная цензура должна существовать: то, что хорошо для писателя, не всегда хорошо для Отечества»

Юрий ПОЛЯКОВ

_________________________________________________

Основными задачами будущего «Военлита» я вижу:

- отбор лучших произведений военно-патриотической направленности (в том числе для антологий стихов и малой прозы) и их издание массовыми тиражами с передачей в библиотеки воинских частей и гарнизонных домов офицеров и в крупнейшие региональные библиотеки, а также в книготорговые сети;

- возобновление выпуска книг в рамках серии «Библиотека патриотической литературы», в которую вошли 100 лучших произведений в русской литературе об армии и защитниках Отечества. Напомню, что ещё в 2007 году, будучи заместителем председателя Общественного совета Министерства обороны, я предложил для улучшения ситуации с обнищавшими гарнизонными библиотеками издать специальную солдатскую библиотечку из 100 названий, связанных с ратным трудом. Список этой книжной серии был составлен офицерами Главного управления воспитательной работы Вооружённых Сил Российской Федерации совместно с лучшими современными писателями. Но, насколько мне известно, работа по изданию этих книг не была доведена до конца, да и издавались книги малыми тиражами (по одной тысяче экземпляров), что крайне мало в масштабах Вооружённых Сил;

- возобновление выпуска массовым тиражом книжной серии «Военная библиотека школьника», которая выходила с 10 июля 1941 по 1990 год в издательстве «Детская литература»;

- рецензирование по просьбе Минкультуры России сценариев фильмов и пьес военно-патриотической направленности, претендующих на государственную поддержку;

- проведение ежегодного всероссийского литературного конкурса для выявления новых талантливых военных писателей;

- проведение всеармейского совещания писателей один раз в два-три года, на которое приглашать и начинающих военных писателей, и мастеров слова. Я лично участвовал в качестве почётного гостя в работе трёх таких совещаний и могу ответственно сказать, что благодаря им мы открыли несколько имён для русской военной литературы;

- организация работы военно-литературных курсов для начинающих военных писателей с привлечением в качестве преподавателей лучших профессиональных писателей;

- возобновление выпуска военно-литературного приложения к одной из массовых газет, как это было в 2008–2009 годах, когда выходило ежеквартальное приложение к «Литературной газете» «С пером и шпагой» (4 страницы формата А2), издание которого финансировало Главное управление воспитательной работы (ныне — Главное военно-политическое управление) Вооружённых Сил Российской Федерации.

писатель, полковник запаса

____________________________________

БИОГРАФИЯ

Юрий Михайлович Поляков — русский прозаик, драматург, поэт, публицист, литературовед, общественный деятель.

Родился 12 ноября 1954 года в рабочей семье в Москве. Окончил факультет русского языка и литературы Московского областного педагогического института имени Н.К. Крупской (1976). Прошёл срочную службу в армии в составе ГСВГ (1976–1977).

Дебютировал в литературе как поэт в 1974 году, а после выхода цикла «Непережитое» (1979) и двух книг стихов («Время прибытия», 1980, «Разговор с другом», 1981) стал одним из лидеров своего поэтического поколения и был принят в Союз писателей СССР. Лауреат премий имени Маяковского (1980) и Московского комсомола (1982).

Наряду с сочинением стихов в этот период занимался исследованиями советской фронтовой поэзии и писал прозу, вскоре сделавшую его знаменитым. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Поэт-воин Георгий Суворов (К истории фронтовой поэзии)», кандидат филологических наук (1981).

Работал учителем (1975–1976), инструктором райкома комсомола (1977–1978), корреспондентом (1978—1981) и главным редактором газеты «Московский литератор» (1981–1984). В 2001–2017 годах — главный редактор «Литературной газеты».

ПРИЗНАНИЕ

Известность и всенародную славу Ю.М. Поляков получил благодаря повестям о проблемах самых важных институтов советского общества: комсомола («ЧП районного масштаба», 1985), школы («Работа над ошибками», 1986), армии («Сто дней до приказа», 1987) и партии («Апофегей», 1989).

Темами последующих повестей и романов стали разочарование в идеалах перестройки («Демгородок», 1993, «Любовь в эпоху перемен», 2015), родимые пятна отечественного бизнеса («Небо падших», 1993, «Грибной царь», 2004), превратности любви и семейной жизни («Парижская любовь Кости Гуманкова», 1990, «Замыслил я побег…», 1999, «Возвращение блудного мужа», 2001), особенности литературного процесса: советского («Козлёнок в молоке», 1995, «По ту сторону вдохновения», 2017, «Весёлая жизнь, или Секс в СССР», 2019) и современного («Гипсовый трубач», 2008–2013), воспоминания о советском детстве («Совдетство», 2021–2024) и др.

По произведениям Полякова поставлено множество спектаклей в ведущих театрах страны, снято 12 фильмов, он является соавтором сценариев трёх фильмов, включая «Ворошиловского стрелка», в двух картинах сам сыграл эпизодические роли.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАГРАДЫ

Ю.М. Поляков — активный общественный деятель, более 10 лет входил в Совет при Президенте РФ по культуре и искусству, являлся членом Общественной палаты, возглавлял Общественный совет Министерства культуры РФ, был заместителем председателя Общественного совета при Министерстве обороны, в настоящее время входит в попечительский совет Патриаршей литературной премии, является членом президиума Всемирного русского народного собора. С 2018 года — председатель Национальной Ассоциации Драматургов.

Удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени (2022, 2015), Почёта (2010), Дружбы (2006) и других государственных и ведомственных наград. Лауреат двух премий Правительства Российской Федерации: в области культуры (2005) и в области печатных СМИ (2009), премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства (2024), премий Ленинского (1986) и Московского (1982) комсомола, Бунинской премии, премий «Золотое перо России», имени Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Аксакова, Горького, Розова, Айтматова и др.

https://igor-vityuk.livejournal.com/451390.html

https://igor-vityuk.livejournal.com/451390.html12 ноября исполнилось 70 лет советскому и российскому писателю, поэту, драматургу, киносценаристу и общественному деятелю, председателю Национальной ассоциации драматургов Юрию ПОЛЯКОВУ. Накануне он поделился своими размышлениями о текущих переменах в обществе, состоянии культуры и отказе от «либеральных химер» с главным редактором «АН» Андреем УГЛАНОВЫМ.

Писатель не обошёл стороной и тему военного противостояния России с Западом на территории Украины.

– Юрий Михайлович, прежде всего коллектив нашей газеты поздравляет вас с 70-летием. Желаем вам дальнейших творческих успехов. Как бы вы охарактеризовали сегодняшнее время? Это очередные перемены? Но ведь они у нас практически не стихают. Что это – ломка эпох, передел мира, изгнание бесов, наконец?

– Знаете, я даже не надеялся, что «рок событий», влекущий нас, преподнесёт мне к юбилею такие подарки, я бы даже сказал, дары. Во-первых, я буквально физически ощущаю, как рушатся в обществе либеральные химеры, симулякры общечеловеческих ценностей, гипнотическая вера в западные «потёмкинские деревни», всё то, что так долго и искусно нам навязывалось. БРИКС – это очевидный прорыв. Только не надо бы уравновешивать его в России «Гайдаровскими форумами» и Ельцин-центрами.

Успешное продвижение в Новороссии тоже даёт надежду на окончание СВО и достижение тех целей и задач, что были поставлены президентом, а точнее, ходом Истории. Наконец, та внутренняя распря, которую американцы столетия успешно насаждали в других странах, бумерангом прилетела к ним самим. Как писал Грибоедов, «угодно ль на себе примерить?». Главное, чтобы сама «Ставка» в последний момент от этих целей не отреклась. Так уже бывало.

Есть некоторые опасения, особенно когда смотришь на то, что происходит в нашей культуре, а власть делает вид или в самом деле не понимает этих опасных процессов. Дело в том, что научить разбирать, чистить автомат Калашникова и метко стрелять может хороший инструктор. Кого взять в прицел, доведёт старший, он же даст команду: «Огонь!» А вот то, ради чего стоит брать в руки оружие, может объяснить только родная культура, где доминирует патриотическое, а в военное время – ратное сознание. Теперь пример. Юбилей «солнца русской поэзии». Концерт из Болдина транслирует центральный канал. Пушкина читают, поют, танцуют… Сижу и жду, когда же прозвучит знаменитое «Клеветникам России», словно специально написанное для времён СВО:

Так высылайте ж к нам, витии,

Своих озлобленных сынов:

Есть место им в полях России

Среди нечуждых им гробов.

Не прочитали! Пустяк? Нет, это демонстрация силы вполне определённых сил в нашей стране. Это примерно как после гибели нашей эскадры в Цусимском сражении послать из ресторана поздравительную телеграмму микадо. Я отнюдь не преувеличиваю. Кто-то разбирался в этом болдинском демарше? Никто. Государь, «хозяин земли Русской», тоже посмеивался над банкетными оппозиционерами. А теперь он со всем семейством возведён в великомученики…

– Сейчас на Украине, на нашей исторической территории, русские люди воюют друг с другом, о чём долгие годы мечтал весь «цивилизованный Запад», грезил злобный Бжезинский и многие другие западные «мыслители». Как мы к этому пришли и могла ли Россия не допустить этого?

– Конечно, как сказал классик, «каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны», допустим, у меня, как гуманитария, слишком наивно-эмоциональный взгляд на тонкости большой политики. Тем не менее некоторыми соображениями я поделюсь. Неужели печального исторического опыта СССР недостаточно, чтобы понять раз и навсегда: игры даже в показную, сувенирную государственность частей единой страны плохо заканчиваются.

Стремление ослабить слишком большой и сильный государствообразующий русский народ с помощью накачивания его субэтносов до ощущения самодостаточного народа, каковым он не является, приводит к тому, что начинаются братоубийственные конфликты, как тот, что сейчас идёт в Новороссии. Нельзя навешивать новые и новые «бонусные» территории на строптивый регион, как брюлики на ветреную бабёнку. Тогда уж точно уйдёт к другому. Нельзя сиюминутные политические гешефты между центром и местными элитами решать за счёт передачи территорий, не имеющих к ним никакого культурно-исторического отношения. Вы, чтобы кухню перепланировать, замучаетесь по инстанциям бегать, а тут раз – полуостров отдали, два – казачий регион… И так без конца. Теперь отвоёвывать приходится.

А вспомните коренизацию на Украине ещё в двадцатые годы, когда абсолютно русский Донбасс, приплюсованный к Малороссии, чтобы усилить рабочий класс региона, заставляли говорить на ещё толком не оформившемся «мовоязе»! За русский язык со службы увольняли! Вы думаете, теперь по-другому? Лет пятнадцать–двадцать назад я писал: если мы не приведём к единому знаменателю учебники истории стран СНГ хотя бы в той части, где трактуется наше общегосударственное прошлое, имперское и советское, о едином пространстве Евразии можно забыть. Нет, до сих пор пишут такую ересь, будто мы их, как негров, плантаторам продавали. Геополитическая деликатность? Проходили. По какой такой непонятной причине мы признали третий тур Ющенко? И бандеровщина на Украине стала необратима.

Кто нас заставлял? Мировая закулиса? Я часто бывал на Украине до 2014 года, у меня там шли спектакли, мои книги были там лидерами продаж. Кажется, кроме Русского дома во главе с Костей Воробьёвым, моим ещё комсомольским соратником, продвижением интересов России там никто не занимался. Мол, куда денутся? Увы, процессы, идущие сегодня в иных наших национальных регионах, подозрительно напоминают то, что творилось в конце 1980-х в союзных республиках. Это что – «неокоренизация»?

А разве можно в многоплемённой стране, где немало национальных автономий, убирать из паспорта графу «национальность»? А национальные республики тогда откуда? Это как в поликлинике на всех дверях написать «врач», а от чего кто лечит, пациенты как-нибудь разберутся. А зачем убрали-то? Маммолог, видите ли, может обидеться, что слишком много вокруг терапевтов. И этот межэтнический иллюзионизм нам ещё аукнется. Что, из наших паспортов Бжезинский графу «национальность» убрал? То-то и оно…

– Часть своей воинской службы в 1976–1977 годах вы проходили в должности заряжающего 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация». Сейчас во фронтовых репортажах с Донбасса тоже фигурирует «саушка» такого же калибра. Какие-то ассоциации при этом у вас возникают?

– Я начинал службу в городке Дальгове, сейчас он уже вошёл в черту немецкой столицы. Наш дивизион новёхоньких «Акаций» мог в случае чего накрыть Западный Берлин, его было видно с холма. Прямо за воротами нашей части проходило Гамбургское шоссе, соединявшее Западный Берлин и ФРГ, а над трассой, по которой транзитом шёл поток транспорта, пролегал воздушный коридор для самолётов, им, кстати, пользовались и разведывательные «рамы» НАТО, спускавшиеся так низко, что можно было рассмотреть пилота. Трогать нельзя: Потсдамский договор. Такие удобства имела поверженная Германия. Потом меня перевели в газету «Слава», располагавшуюся при политотделе дивизии, это уже Олимпишес дорф. Да-да, та самая Олимпийская деревня, которую немцы построили специально к играм 1936 года, куда мы сборную демонстративно не прислали, зато самые многочисленные команды США, Франции, Великобритании к Гитлеру гуртом валили и жили в лучших коттеджах, в одном из них обитала потом наша комендантская рота. И теперь эти общечеловеческие уроды запрещают России выступать на Олимпийских играх с государственным флагом и в национальной форме, а мы делаем вид, будто это невинная условность вроде запрета шиншилловых горжеток на приёме у миллиардера-вегетарианца.

Когда я вспоминаю транзитное Гамбургское шоссе, превратившееся теперь в широкую автостраду, я думаю со злостью: а кто при развале СССР мешал нам требовать коридор из материковой России в Калининград? Никто. Кто бы отказал? Никто. Почему даже вопрос не подняли? Почему до сих пор не дана публичная оценка предательству тогдашнего руководства страны, допустившего распад СССР по наихудшему для России сценарию? Ведь именно это сделало неизбежным СВО, так как компактно проживающие русские волей подковёрных политиков оказались в границах отнюдь не моноэтнических новообразований, строящих в отличие от России почему-то этнократические государства. Просто Украина в этом деле перешла красную черту. И дело не в чьей-то злопамятности и желании наказать мертвецов… Хотя, знаете, незлопамятные народы, чьи новые лидеры упорно из-за безнаказанности повторяют ошибки предшественников, рискуют исчезнуть из мировой истории…

– В одном интервью вы говорили, что у нашей власти существует иллюзия: для того чтобы иметь поддержку либерально-протестной части творческой интеллигенции, лучше всего их задобрить: давать деньги, премии, звания и т.п. Но, по сути, вместо создания конкурентной среды у нас была создана монополия либерально-протестного направления, хотя власть полагала, что получит их лояльность. В результате не получили лояльности, но получили злоупотребления, а теперь и предательство. Но теперь-то наше общество «очистилось»? Вы согласны с тем, что нашу страну можно завоевать только изнутри, и если да, то как этому противостоять?

– О том, что в нашей стране монопольно рулит культурой либеральная часть интеллигенции, я пишу давно. Так повелось ещё с компрадорских девяностых годов, когда, сознаемся, такое положение вещей было оправдано курсом сесть на хвост «цивилизованным странам». Но сейчас, в пору СВО, это смахивает на ситуацию, когда ракетным крейсером «Ермак Тимофеевич» распоряжается персонал плавучего круизного ресторана «Клондайк Плюс».

Уточню свою мысль применительно к профессиональной специфике. Есть такое понятие «литература травмы». В общем-то, это гиперболизация, даже абсолютизация того, что всегда было в центре художественного творчества. Именно внутренний надлом персонажа, рождённый общественным катаклизмом, кризисом мировоззрения либо личной драмой, в центре любого произведения. С чего мечется Пьер Безухов? Если грубо: травма рождения, комплекс бастарда. В общем, ничего нового, как и в большинстве открытий современного искусства. Но у нас ещё со времён позднего СССР основной и всепоглощающей травмой творческой интеллигенции стала «травма рождения в «совке», а после распада страны – в «рашке».

В борьбе с наследием социализма именно книги, спектакли, фильмы, культивировавшие нашу специфическую «травму», получали премии, награды, всячески привечались властью в течение почти трёх десятилетий, а авторам-«травматикам» доверялись ответственные посты в сфере культуры, каковые они сохранили и поныне. Спохватились, когда с началом СВО на Дальний Запад и Ближний Восток потянулась наша возмущённая «перелётная элита». Так, кстати, называлась моя статья ещё 2014 года. В тучные годы наша власть предпочитает подкармливать либералов, с ними легче договориться, как с рыночниками: сумма прописью... А вот на чёрный день у начальства есть патриотическая заначка, тогда обращаются к державным чувствам масс, и народ-то, как обычно, сразу откликается, а вот сфера искусства отозвалась как-то вяло, ибо «Вставай, страна огромная» на коммерческой основе не пишется, её надо выстрадать, она приходит из сердца, а не из финансовой извилины мозгов.

Беда в том, что «травматики» давно диктуют правила и каноны в литературе, театре, кино… Вот почему мы не видим надлежащего отклика в искусстве на события СВО. Понимаете? Тот, кто гордо нёс свою «травму рождения» обществу, как твёрдый шанкр врачу-венерологу, стал иноагентом. Но большинство из тех, кто сегодня рулит нашей культурой, это латентные пациенты, забывшие, что от дурной болезни – русофобии проваливаются носы, а этого не скроешь… Вот люди и уходят со спектаклей, с кинопоказов, с вернисажей, выбрасывают на помойку книжки лауреатов «Ясной Поляны» и «Большой книги». Неужели этого не видно из окон высоких кабинетов? Есть, однако, в продаже стократные бинокли китайского, между прочим, производства, стоят недорого, можно раздать всему Министерству культуры и смежным структурам, включая «Роспечать».

– Сейчас уже всем стало ясно, что наш президент решил, что называется, играть вдолгую. То, что Победа рано или поздно будет за нами, думаю, ясно всем. О сроках не говорю, но – каким будет лицо этой Победы, её приметы, причём не только у нас в стране или на нашей исторической территории, но и в Европе, США, мире вообще?

– Лев Гумилёв в своей книге «Древняя Русь и Великая степь» приводит выражение, являвшееся у кочевников высшей похвалой властелину – «человек длинной воли». На мой взгляд, это в полной степени относится и к Владимиру Путину. Но вы мне задаёте вопросы, которые следует адресовывать политикам, политологам, экспертам, народным депутатам, учёным-историкам. Я же, снова повторю, литератор и мир воспринимаю на интуитивно-образном уровне, хотя иногда и меня пробивает на историко-культурологические работы вроде книги «Желание быть русским», после которой меня по странному стечению обстоятельств перестали звать, например, на ток-шоу Владимира Соловьёва, где до того я был постоянным гостем.

Так вот, в Победе я-то как раз не сомневаюсь… Но беспокоит вот что: Россия всегда умела ценой огромных жертв благодаря единению народа, массовому героизму, мощи оружия одолевать самого сильного супостата. Но не всегда умела она сохранить и преумножить плоды военной победы за столом переговоров, а ими заканчиваются любые войны, на поле дипломатии. Так было после 1812 года. Мало кто помнит, что значительная часть контрибуции, полученной от Франции, была потрачена полонофилом Александром Павловичем на восстановление Варшавы, воевавшей на стороне Наполеона. Так было после 1848 года, когда мы на свою голову из-за рыцарских принципов Николая Павловича (в переводе на нынешний язык – из-за «пацанских понятий») спасли от распада Австрийскую империю, во время Крымской войны фактически воткнувшей нам нож в спину. А как быть с Болгарией, мы её освободили в ходе кровавой войны с османами, а она вскоре предпочла нам прогерманскую династию и ориентацию, как, впрочем, и сейчас.

Неведомо, удержалась бы Российская империя в границах СССР после победы союзной Антанты, если бы не пламенное желание большевиков сохранить большую территорию как мощный плацдарм для мировой революции. Неисповедимы пути Истории. «Линейку» можете продолжить сами вплоть до итогов холодной войны и нашего безвозмездного ухода из Восточной Европы в знак приверженности «новому мышлению». Именно после этого консолидированный Запад перестал с нами считаться, и теперь каждый отвоёванный километр Новороссии – это кирпичик в основание будущего равноправного диалога с супостатом. Я решился на такой обширный экскурс в историю, чтобы напомнить о «дурной политической наследственности».

Есть у меня и другой вопрос. После победы какими способами мы будем восстанавливать на возвращённых исконных землях в правах русский мир, если у нас в Отечестве слово «русский» сравнительно недавно вернулось в телевизионный эфир и с трудом, только усилиями президента, было внедрено в Конституцию. Итак, мы победили. Но без культурной экспансии после трёх десятилетий насильственной украинизации нам не обойтись. Мы что будем там показывать на экранах? «Дылду» с «Матильдой» или злобные антисоветские фэнтези, где полупарализованные члены Политбюро насилуют балерин Большого театра? А на сцене мы что там покажем? Богомолова с Колядой, с чьих спектаклей хочется уйти в перерыве, чтобы на второе действие вернуться с «коктейлем Молотова»? Какие книги мы на полки поставим вместо незалежной макулатуры?

Вы знаете, что полгода назад была сформирована большая партия книг для обновления и восстановления фондов библиотек возвращённых территорий. Уже готовили к отправке, как вдруг благодаря бдительности Книжного союза обнаружили, что среди авторов пруд пруди иноагентов и «травматиков», по совместительству лауреатов «Большой книги», «Букера», «Носа» и т.д. Был подковёрный скандал, но его тихо замяли…

А теперь я скажу то, что многим не понравится: все наши «релоканты», «отъезжанты» и прочие коммерческие пацифисты вроде персонажа моего романа «Козлёнок в молоке» рок-музыканта Комаревича, ждут не дождутся нашей Победы, хотя риторически мечут в Россию фекальные инвективы, отрабатывая горький хлеб чужбины. Почему? Они уверены, что российская власть именно их призовёт в качестве посланцев доброй воли, парламентёров при налаживании гуманитарных связей с Западом, с чего обычно и начинается восстановление межгосударственных контактов.

Хитроумные тамошние талейраны и тизраэли скажут: разговаривать будем только с теми, кто остался верен общечеловеческим ценностям в лихую годину. А нам не привыкать, у нас проспект Сахарова и улица Солженицына уже имеются. Подать сюда «воинов света»! Галкину* и Пугачёвой срочно организовать концерт в Кремле! Поставить памятник Туминасу возле Театра имени Вахтангова. Собрание сочинений Акунина** и Улицкой* – в каждую школу. Немедленно! Время пошло… Вот на что они надеются и, увы, не без основания…

А мы, кто всей душой болел за победу, снова окажемся милитаристами, страдающими имперским синдромом и манией русского фашизма. А там всего пара шагов до того, чтобы, как некогда афганцам, заявить тем, кто воевал за Новороссию, проявляя чудеса героизма, тем, кто вернулся калеками: «Время героев прошло, а мы вас туда не посылали!» Надеюсь, такое не случится, но опасность велика, исторические прецеденты имеются. Моя писательская интуиция буквально трепещет от нехорошего предчувствия, как ноздри скакуна на краю обрыва, но, если мы туда рухнем, в другой раз поднять страну на сопротивление уже не получится. Полагаю, это была последняя патриотическая заначка власти на обозримый период…

– Вы неоднократно были доверенным лицом кандидата на должность президента Владимира Путина, вероятно, общались с ним. Простому смертному трудно даже отдалённо представить, какую ношу и ответственность несёт на себе этот человек. Каким вам в 2012 году виделся Путин, каким позже, в 2018-м, каким сейчас?

– Да, я трижды был доверенным лицом Владимира Владимировича, а вот раньше, в 2000-м, я стал доверенным лицом Говорухина, с которым мне повезло работать над «Ворошиловским стрелком» в качестве одного из сценаристов. Станислав Сергеевич тоже метил в президенты РФ, был соперником Путина, но, к счастью, мы проиграли с очень большим отрывом. Потом знаменитый режиссёр возглавил Народный фронт, а меня определили в Центральный штаб. Чем мы там занимались, я так и не понял.

Долгие годы мне довелось быть членом Совета по культуре при Президенте РФ, и меня всегда поражала его осведомлённость практически во всех, даже узко профессиональных темах, которые порой совсем спонтанно поднимались на заседаниях. Знаете, компетентность нельзя сымитировать. Лишь иногда он поворачивался к советникам и помощникам, чтобы уточнить какой-то нюанс. Та нагрузка и тот объём вопросов, которые ему приходится решать ежечасно, лично у меня даже в голове не укладываются. Это какая-то расширяющаяся Вселенная, особенно после начала СВО. Путин напоминает мне мощный атомный реактор, питающий энергией страну, жаль только, что «ЛЭПы» от него тянутся старые, «дырявые», и значительная часть мобилизующего тока даром теряется, уходит в землю.

Помню, ещё до возвращения Крыма я выступал на круглом столе о патриотизме в Краснодаре и сказал, что в нашей культуре патриотом быть просто опасно, да, у нас не 37-й год, не посадят, но перекроют кислород так, что мало не покажется. Путин слушал очень внимательно, а свита смотрела на меня с гневной оторопью. Закончив, я передал ему номер «Литературной газеты», которую тогда возглавлял. Там был напечатан большой и резкий материал как раз на эту тему. Когда мы ехали в аэропорт, наш автобус резко остановили. Вошли два плечистых гражданина:

– Кто Поляков Юрий Михайлович?

– Я…

– Пойдёмте!

– Ну вот, а говорил, что не 37-й! – усмехнулся Василий Лановой, сидевший рядом со мной.

Когда мы вышли, мне протянули массивный телефон с длинной антенной:

– Говорите!

– С кем?

– Сейчас поймёте.

Сквозь помехи, напоминавшие шум вертолётных винтов, я услышал примерно следующее, воспроизвожу по памяти:

– Юрий Михайлович, я прочитал статью. Всё верно. И на круглом столе вы правильно говорили. Я знаю, тем, кто меня поддерживает, порой приходится нелегко. Держитесь и всегда можете рассчитывать на мою поддержку. Мы ещё встретимся и поговорим…

Когда мы возвращались правительственным бортом в столицу, многие матёрые чиновники, узнав, что мне звонил президент, подходили, обещали поддержку, звали заходить к ним запросто. Но это были только слова, тут же ими забытые. Впрочем, я давно уже привык к словам, это моя профессия…

* Признан в РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

** Внесён в перечень террористов и экстремистов, а также иноагентов.

https://argumenti.ru/interview/2024/11/926620

Свежие комментарии