От чего зависела стоимость аренды квартир в дореволюционном Петербурге? Как правило, стоимость арендуемого жилья составляла около четверти семейного бюджета петербуржца. Средняя годовая плата за квартиру в 1890 году составляла 362 рубля.

Как правило, стоимость арендуемого жилья составляла около четверти семейного бюджета петербуржца. Средняя годовая плата за квартиру в 1890 году составляла 362 рубля. В первую очередь, от этажа. На первом этаже доходных домов всегда находились магазины.

В первую очередь, от этажа. На первом этаже доходных домов всегда находились магазины.

Считалось, что если окна в доме выходят на улицу, то это окна самых дорогих квартир.

Если в первой половине XIX века дома могли конкурировать, в сущности, только роскошью интерьеров, то к XX веку на первый план выходит техническое оснащение: есть ли в доме водопровод, ватерклозеты, паровое отопление, телефоны, лифты.

Если в первой половине XIX века дома могли конкурировать, в сущности, только роскошью интерьеров, то к XX веку на первый план выходит техническое оснащение: есть ли в доме водопровод, ватерклозеты, паровое отопление, телефоны, лифты.Петербургские дворники до революции

До 1917 года «волшебник с метлой» получал зарплату от 18 до 22 рублей. Кроме того, он мог иметь «доплатные»: приносил в квартиры воду, дрова, уголь, выносил мусор, чистил от снега и наледи балконы квартир.

Так его месячный доход мог достигать 40-45 рублей! Для сравнения, чиновник среднего класса получал от 58 до 64 рублей.

Многие дворники также работали платными осведомителями в полиции города. Поскольку рабочий день длился не менее 10 часов, дворники были в курсе: кто приходил в дом, кто уходил, в каких квартирах часто бывают странные гости.

Исаакиевский собор, Санкт-Петербург. 1860-е.

Исаакиевский собор, Санкт-Петербург. 1860-е. Мариинская площадь, Санкт-Петербург. 1859 г. Фото: А.И.Клюндер, А.Ф. Эйхенвальд

Мариинская площадь, Санкт-Петербург. 1859 г. Фото: А.И.Клюндер, А.Ф. Эйхенвальд Вывоз мусора. Санкт-Петербург, 1900 годы.

Вывоз мусора. Санкт-Петербург, 1900 годы. Пассажиры садятся в трамвай № 3 «Балтийский вокзал – Новая деревня», Санкт-Петербург, 1907 год.

Пассажиры садятся в трамвай № 3 «Балтийский вокзал – Новая деревня», Санкт-Петербург, 1907 год. 6-я Рождественская улица. Похороны пожарных Рождественской части. Санкт-Петербург. 1906 г. Карл Булла

6-я Рождественская улица. Похороны пожарных Рождественской части. Санкт-Петербург. 1906 г. Карл Булла Арабесковый зал во дворце Строгановых на Невском проспекте. Санкт-Петербург

Арабесковый зал во дворце Строгановых на Невском проспекте. Санкт-Петербург

Вид набережной Мойки. Санкт-Петербург. 1875 год

Владимирская площадь. Санкт-Петербург. 1908-1909 гг

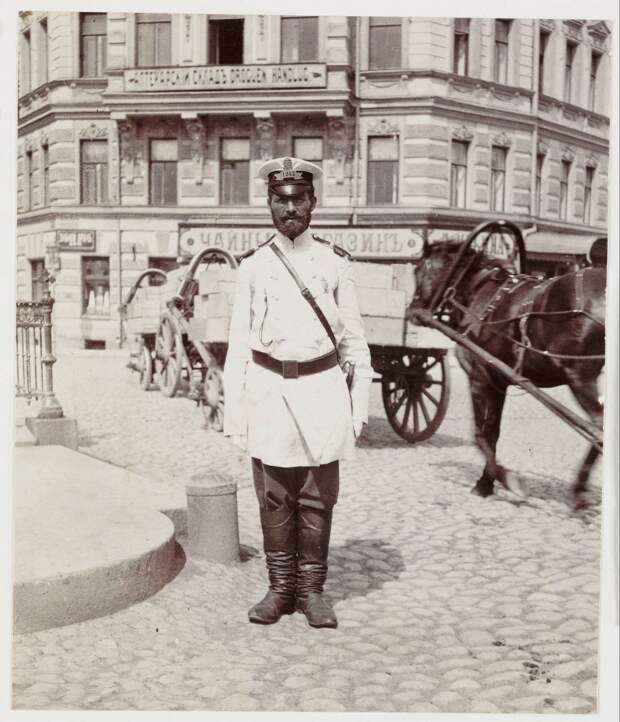

Владимирская площадь. Санкт-Петербург. 1908-1909 гг Городовой на Мытнинской набережной. Санкт-Петербург. 1905г

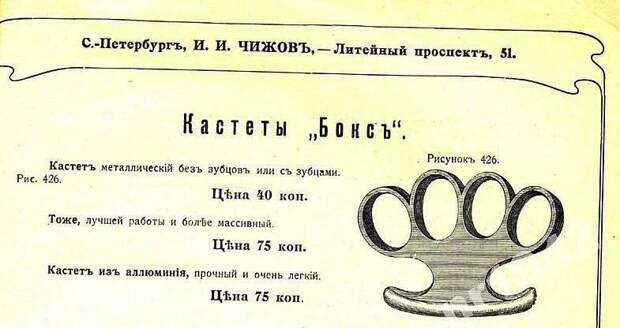

Городовой на Мытнинской набережной. Санкт-Петербург. 1905г Дореволюционная реклама кастета Боксъ, Санкт-Петербург

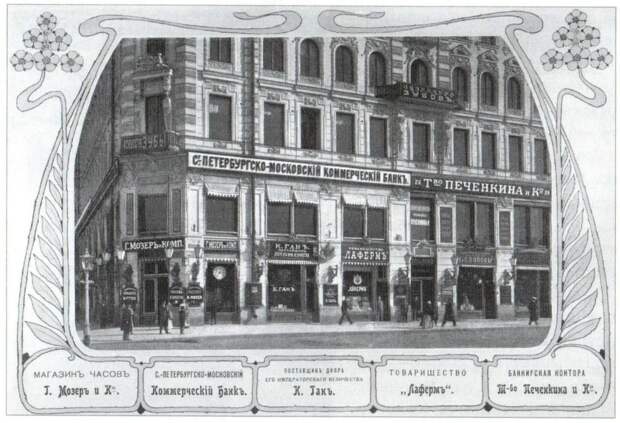

Дореволюционная реклама кастета Боксъ, Санкт-Петербург Оживленный угол Невского проспекта

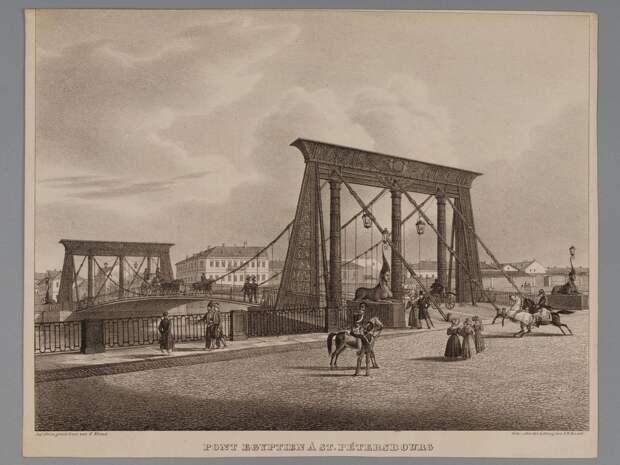

Оживленный угол Невского проспекта Разрушенный Египетский мост, 1905 г., фотоателье Карла Буллы

Разрушенный Египетский мост, 1905 г., фотоателье Карла Буллы Студенческая демонстрация около Университета в Санкт-Петербурге. 1905 г

Студенческая демонстрация около Университета в Санкт-Петербурге. 1905 г Уголки Александровского сада конец 19 век

Уголки Александровского сада конец 19 век Уголки Александровского сада конец 19 век

Уголки Александровского сада конец 19 век Уголки Александровского сада конец 19 век

Уголки Александровского сада конец 19 век Уголки Александровского сада конец 19 век, саженцы явно совсем недавно посажены

Уголки Александровского сада конец 19 век, саженцы явно совсем недавно посажены Уголки Александровского сада конец 19 век

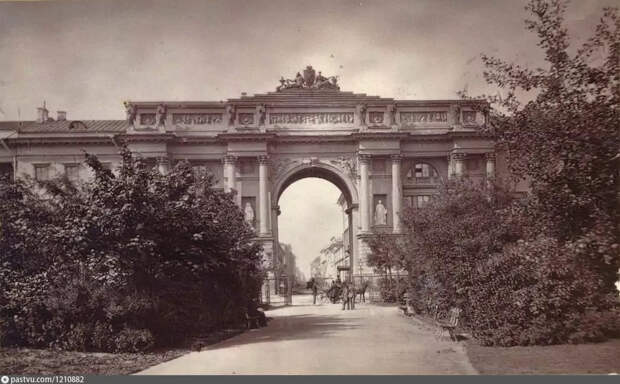

Уголки Александровского сада конец 19 век Фотографии Петербургского Пассажа на Невском проспекте

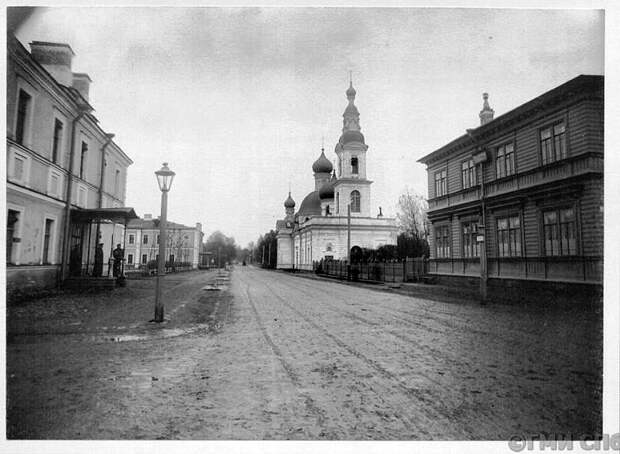

Фотографии Петербургского Пассажа на Невском проспекте Церковь иконы Божией Матери «Знамение» лейб-гвардии Конно-гренадерского полка, 1900-1914 гг

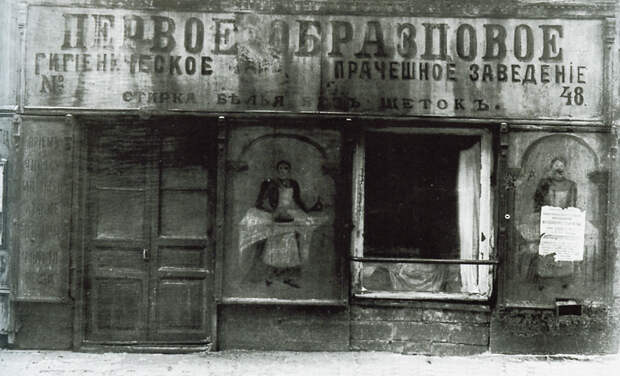

Церковь иконы Божией Матери «Знамение» лейб-гвардии Конно-гренадерского полка, 1900-1914 гг Фото улиц и домов дореволюционного Петербурга с вывесками.

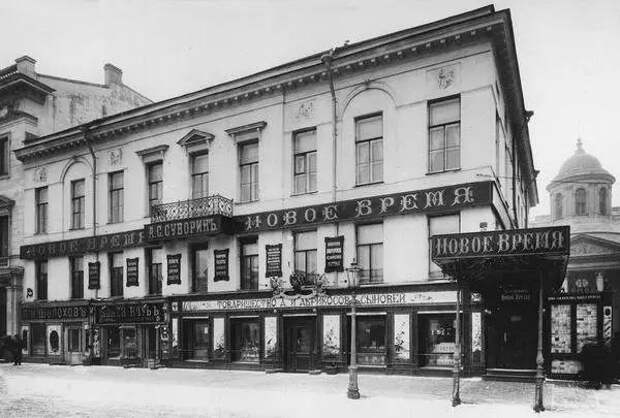

Фото улиц и домов дореволюционного Петербурга с вывесками.

Фото улиц и домов Петербурга с вывесками.

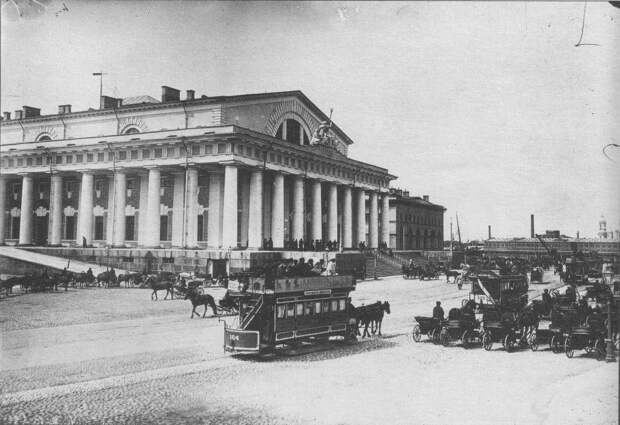

Фото улиц и домов Петербурга с вывесками. Санкт-Петербург, здание Биржи на Стрелке Васильевского острова, 1908 год.

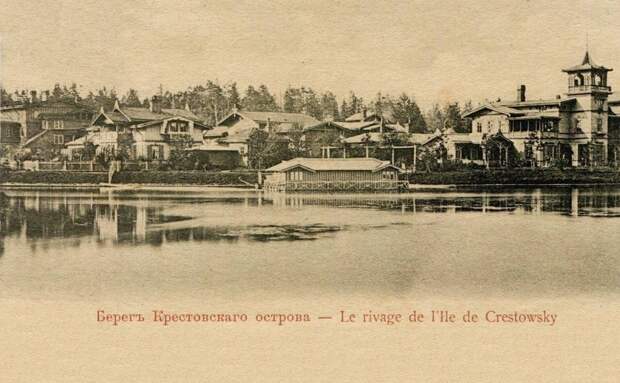

Санкт-Петербург, здание Биржи на Стрелке Васильевского острова, 1908 год. «…Этот остров называется Крестовским, и на нем есть очаровательная деревушка из маленьких дачек, занятых в теплую погоду целой колонией в основном немецких семей. Русские - большие мастера по части деревянных построек и режут по ели с такой же ловкостью, как это делают тирольцы и швейцарцы. Топором и пилой они вырезают кружева, цветочки, всякого рода орнаменты в зависимости от того, что придет им в голову. Домики на Крестовском, отделанные в этом швейцарско-московском стиле, летом, должно быть, прелестные жилища. Большой балкон или, скорее, низкая терраса, образующая как бы комнату под открытым небом, со стороны фасада занимает весь первый этаж. Здесь, среди цветов и кустов, сидят дачники в долгие, бесконечные июньские и июльские дни. Сюда ставят пианино, столы, диваны, чтобы понежить себя наконец сладостной жизнью на открытом воздухе после восьми месяцев заточения в тепличной атмосфере. При первых же погожих днях после ледохода на Неве происходит всеобщее переселение. Длинные караваны повозок, везущих мебель, тянутся из Санкт-Петербурга к виллам на острова. Как только дни укорачиваются и вечера становятся холодными, дачники возвращаются в город, и коттеджи закрываются до следующего года, но остаются не менее живописными под снегом, который превращает их деревянные кружева в серебряную филигрань» (Т. Готье).

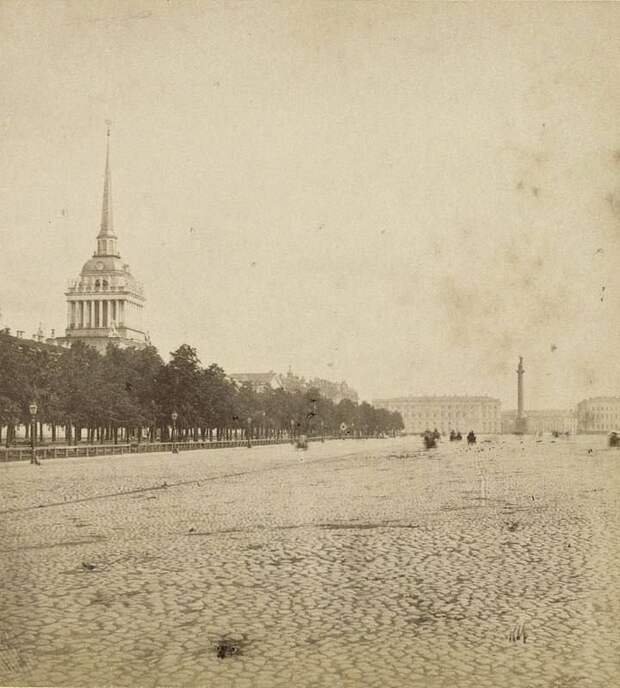

«…Этот остров называется Крестовским, и на нем есть очаровательная деревушка из маленьких дачек, занятых в теплую погоду целой колонией в основном немецких семей. Русские - большие мастера по части деревянных построек и режут по ели с такой же ловкостью, как это делают тирольцы и швейцарцы. Топором и пилой они вырезают кружева, цветочки, всякого рода орнаменты в зависимости от того, что придет им в голову. Домики на Крестовском, отделанные в этом швейцарско-московском стиле, летом, должно быть, прелестные жилища. Большой балкон или, скорее, низкая терраса, образующая как бы комнату под открытым небом, со стороны фасада занимает весь первый этаж. Здесь, среди цветов и кустов, сидят дачники в долгие, бесконечные июньские и июльские дни. Сюда ставят пианино, столы, диваны, чтобы понежить себя наконец сладостной жизнью на открытом воздухе после восьми месяцев заточения в тепличной атмосфере. При первых же погожих днях после ледохода на Неве происходит всеобщее переселение. Длинные караваны повозок, везущих мебель, тянутся из Санкт-Петербурга к виллам на острова. Как только дни укорачиваются и вечера становятся холодными, дачники возвращаются в город, и коттеджи закрываются до следующего года, но остаются не менее живописными под снегом, который превращает их деревянные кружева в серебряную филигрань» (Т. Готье).  Адмиралтейский бульвар

Адмиралтейский бульвар

Покамест в утреннем уборе,

Надев широкий боливар

Онегин едет на бульвар

И там гуляет на просторе,

Пока недремлющий брегет

Не прозвонит ему обед. -

писал А.С. Пушкин в романе "Евгений Онегин"

Адмиралтейский бульвар – это сонет Петербурга, написанный в стихах золотых фасадов и вдохновленных душой вековых памятников — Илья Эренбург.

Сейчас на месте бульвара стоит Александровский сад, он окружен старинными зданиями и прекрасными парковыми зонами с фонтанами и многочисленными скамейками.

Виды Петербурга. 1860-е гг. Литография (одна из альбома). Часовня на Благовещенском мосту - в среднем ряду, крайняя справа.

Виды Петербурга. 1860-е гг. Литография (одна из альбома). Часовня на Благовещенском мосту - в среднем ряду, крайняя справа.

Издание Генкеля. СПб. Отпечатано у Брокгауза и Ефрона в Лейпциге.

А.Ф. Лоренс. Часовня Николая Чудотворца (ок. 1861 г.).

А.Ф. Лоренс. Часовня Николая Чудотворца (ок. 1861 г.). У Казанского собора. Санкт-Петербург. 1913 г.

У Казанского собора. Санкт-Петербург. 1913 г.

Попечители Общества для пособия бедным женщинам у дома дешевых квартир. Санкт-Петербург. 1900-е годы. 13/25 марта. [...] Заседание в общем собрании Общества пособия бедным женщинам. Множество длиннохвостых княгинь и графинь. Встретил знакомую сотрудницу по Обществу посещения бедных, графиню Тизенгаузен, которая некогда усердно занималась его делами.

13/25 марта. [...] Заседание в общем собрании Общества пособия бедным женщинам. Множество длиннохвостых княгинь и графинь. Встретил знакомую сотрудницу по Обществу посещения бедных, графиню Тизенгаузен, которая некогда усердно занималась его делами.

Общество пособия бедным женщинам еще очень молодо: оно как-то ощупью ступает, хотя и с большими претензиями. Программу оно начертало себе такую обширную, что для исполнения ее нужны огромные средства, а у него и капиталу всего не хватает даже до тысячи рублей.

Общество похоже на те начинающиеся города Северной Америки, которые раскидываются по обширному плану. Тут множество улиц, площадей, публичных зданий - на бумаге, а на деле торчат несколько плохоньких домов. Но известно, что там эти пустые пространства застраиваются очень быстро. Хорошо, если бы и с нашим Обществом случилось то же.

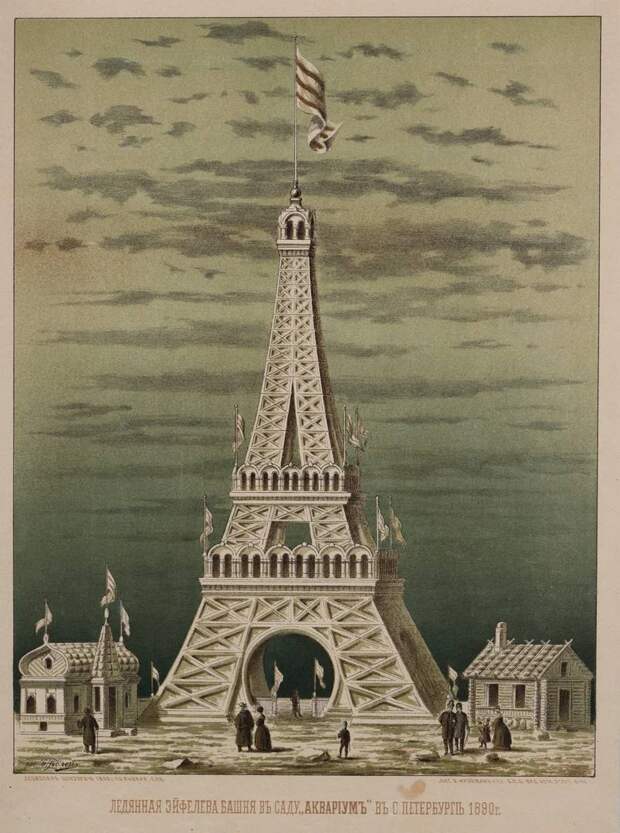

Из дневника Александра Никитенко. 1866 год Б. Полей, литография «Ледяная Эйфелева башня в саду «Аквариум» в С.-Петербурге», 1890 г. Фото: Исторический музей (ГИМ).

Б. Полей, литография «Ледяная Эйфелева башня в саду «Аквариум» в С.-Петербурге», 1890 г. Фото: Исторический музей (ГИМ).

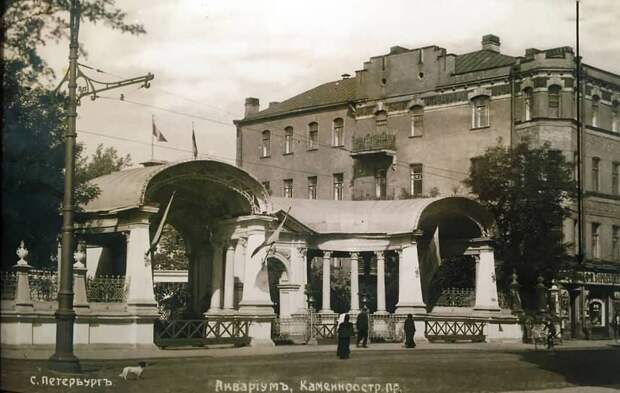

Театр и сад «Аквариум».  30 января 1890 года в петербургском саду «Аквариум» на Каменноостровском проспекте состоялось открытие масштабного ледяного града, возведенного по воле купца и мецената Георгия Александрова.

30 января 1890 года в петербургском саду «Аквариум» на Каменноостровском проспекте состоялось открытие масштабного ледяного града, возведенного по воле купца и мецената Георгия Александрова. Александров Георгий Александрович.

Александров Георгий Александрович.

Купец Г.А. Александров в 1886 г. арендовал (купил?) участок на Каменноостровском проспекте (на месте современных домов 10—12), разбил на нём сад, вдающийся вглубь квартала вплоть до Кронверкской улицы. В саду был построен по проекту архитектора А.В. Малова двухэтажный деревянный ресторан «Аквариум». Название шло от размещенного на первом этаже аквариума, в котором плавали различные виды рыб, от невской корюшки до огромных стерлядей и осетров.  Уже в первые годы на садовой эстраде в виде раковины каждый вечер играл симфонический оркестр (более 50 музыкантов) под управлением Р. Энгеля.

Уже в первые годы на садовой эстраде в виде раковины каждый вечер играл симфонический оркестр (более 50 музыкантов) под управлением Р. Энгеля.

В 1888 г. на территории сада был построен большой стеклянный зал, где кроме мест для любителей музыки по бокам и сзади стояли ресторанные столики. Появились первые зарубежные гастролёры.

Сенсацией, привлекшей в зимнее время в сад посетителей, стало открытие 30 января (по нов.ст.) 1890 г. в саду «Аквариум» для обозрения публики грандиозных ледяных построек: копия Эйфелевой башни (в одну десятую величины настоящей башни, установленной на выставке в Париже в 1889 г.), ледяной дом в русском стиле с ледяной утварью: в нём были кабинет, гостиная, столовая с полной ледяной «обстановкой». На ледяную Эйфелеву башню можно было подняться по боковым лестницам. На втором уровне был расположен ледяной же бюст Гюстава Эйфеля. Каменный театр “Аквариум”, вместимостью 2500 мест, был перестроен архитектором А. Маловым и открыт 23.11.1891 г. (Алексей Васильевич Малов (1841-1901), архитектор Технологического института). Здесь гастролировали Людвиг Барнай, Джейн Хейдинг, труппа Метерлинка, Мария Ермолова, Леонид Собинов, Федор Шаляпин и другие.

Каменный театр “Аквариум”, вместимостью 2500 мест, был перестроен архитектором А. Маловым и открыт 23.11.1891 г. (Алексей Васильевич Малов (1841-1901), архитектор Технологического института). Здесь гастролировали Людвиг Барнай, Джейн Хейдинг, труппа Метерлинка, Мария Ермолова, Леонид Собинов, Федор Шаляпин и другие.

9 июля 1892 года в театре слушал сюиту из балета «Щелкунчик» Чайковского. («В «Аквариуме» мне неожиданно сделали овацию, — писал композитор брату».) Общие виды входа в «Аквариум» со стороны Каменноостровского в теплые сезоны года.

Общие виды входа в «Аквариум» со стороны Каменноостровского в теплые сезоны года.

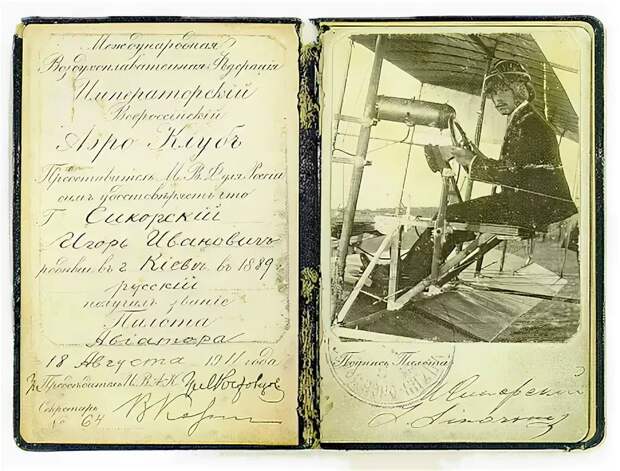

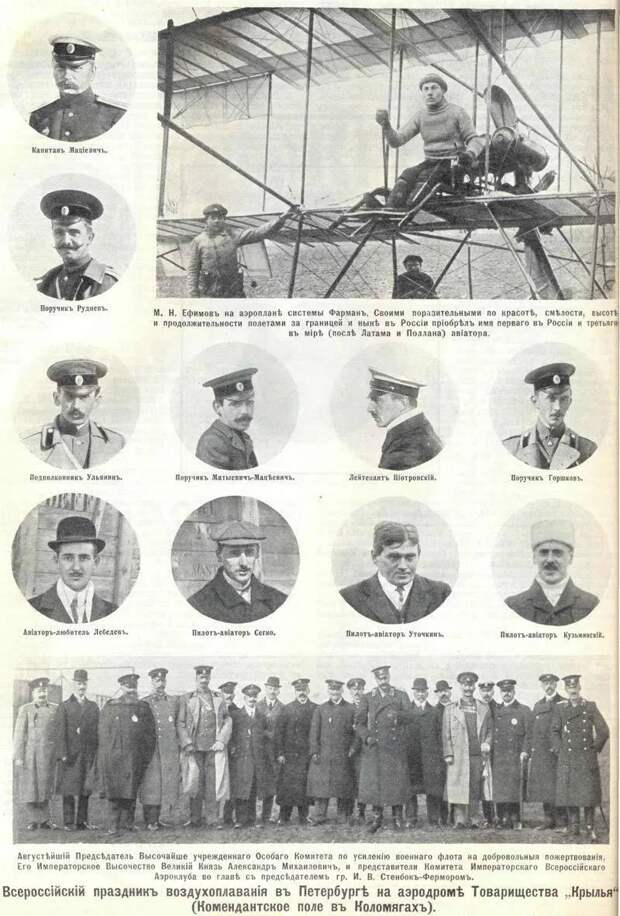

29 января 1908 года открыт первый в России аэроклуб Удостоверение члена аэроклуба авиаконструктора Игоря Ивановича Сикорского.

Удостоверение члена аэроклуба авиаконструктора Игоря Ивановича Сикорского.

Открыт первый в России аэроклуб, получивший вскоре имя Императорского Всероссийского. К началу 1909 года в нем насчитывалось уже 400 человек. Клуб обучал новых российских летчиков и выдавал им дипломы пилота-авиатора. Находился в доме № 10 по Литейному пр., а потом в доме № 11 по Моховой. Участники аэроклуба. Открытие летательного сезона 5 мая 1912 года у ангара.

Участники аэроклуба. Открытие летательного сезона 5 мая 1912 года у ангара.

В первом номере за 1908 год научно-популярного иллюстрированного журнала «Воздухоплаватель», издаваемого в Санкт-Петербурге, вышла статья коллежского асессора Василия Корна, в которой он призвал создать учреждение, пропагандирующее идеи спортивного воздухоплавания среди населения. Авиатор Николай Яцук (в центре) и члены Императорского Всероссийского аэроклуба.

Авиатор Николай Яцук (в центре) и члены Императорского Всероссийского аэроклуба.

Его призыв был услышан, и 29 января 1908 года в Санкт-Петербурге собрались на свое первое собрание учредители российского аэроклуба. Группа на Комендантском поле (на фото подписано), 1910.

Группа на Комендантском поле (на фото подписано), 1910.

На собрании была создана комиссия, которой поручили разработать Устав клуба. Устав определил главную миссию созданного предприятия: развивать в России идеи применения воздухоплавания в научно-технических, военных и спортивных целях; организовать совместную деятельность ученых и любителей воздухоплавания. Императорский Всероссийский аэроклуб на Литейном, 10.

Императорский Всероссийский аэроклуб на Литейном, 10.

Совет клуба, состоящий из 35 человек, утвержден на общем собрании сроком на 5 лет в ноябре 1908 года. Другим органом самоуправления было общее собрание. Все частные воздухоплавательные учреждения страны были под его началом, за что клуб получил имя «Всероссийский аэроклуб». Объявление о приеме в авиационную школу.

Объявление о приеме в авиационную школу.

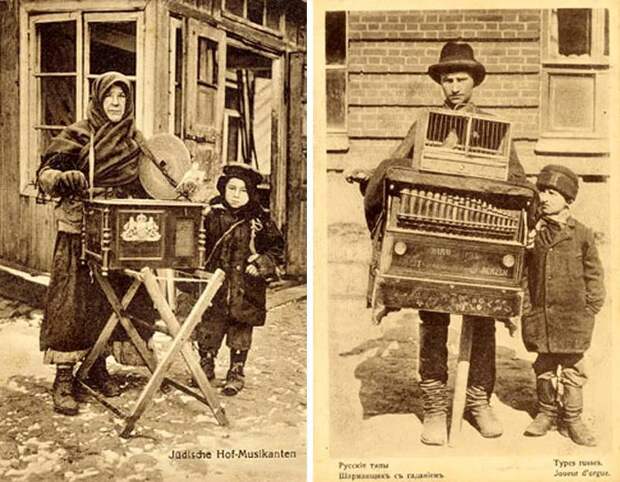

Когда в 1909 году Николай II стал покровительствовать летной организации, к названию прибавили слово «Императорский». Тогда же «Императорский всероссийский аэроклуб» вступил в Международную авиационную федерацию. «Уличные развлечения представлены главным образом итальянцами-шарманщиками или савоярами с обезьяной и маленьким органчиком. До конца пятидесятых годов эти шарманки имеют спереди открывающуюся маленькую площадку, на которой под музыку танцуют миниатюрные фигурки и часто изображаются умирающий в постели Наполеон и плачущие вокруг него генералы. В дачных местностях на окраинах Петербурга водят медведя, который под прибаутки поводырей и звуки кларнета пьет водку и показывает, «как баба горох собирает».

«Уличные развлечения представлены главным образом итальянцами-шарманщиками или савоярами с обезьяной и маленьким органчиком. До конца пятидесятых годов эти шарманки имеют спереди открывающуюся маленькую площадку, на которой под музыку танцуют миниатюрные фигурки и часто изображаются умирающий в постели Наполеон и плачущие вокруг него генералы. В дачных местностях на окраинах Петербурга водят медведя, который под прибаутки поводырей и звуки кларнета пьет водку и показывает, «как баба горох собирает».

А.Ф. Кони

А.Ф. Кони

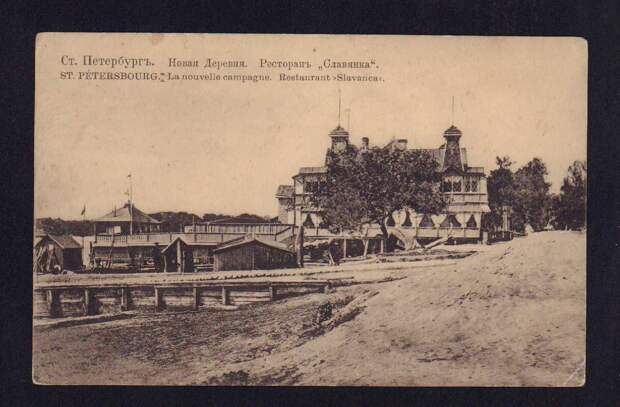

Почтовая карточка. Ст. Петербург. Новая Деревня. Ресторан "Славянка"

Почтовая карточка. Ст. Петербург. Новая Деревня. Ресторан "Славянка" Обрушившийся Египетский мост в Санкт-Петербурге, 2 февраля 1905 года, снимок Карла Буллы

Обрушившийся Египетский мост в Санкт-Петербурге, 2 февраля 1905 года, снимок Карла Буллы

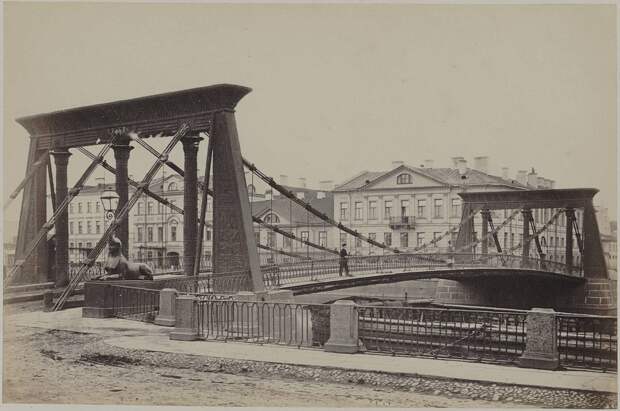

Фото Египетского моста: 1840-ые (литография)

1840-ые (литография) 1860-ые гг.

1860-ые гг. После 1905 г., до восстановления.

После 1905 г., до восстановления. Введенский канал и Царскосельский вокзал. 1904–1914 гг, Санкт-Петербург.

Введенский канал и Царскосельский вокзал. 1904–1914 гг, Санкт-Петербург. Памятник главнокомандующему русской армией на Дунае великому князю Николаю Николаевичу (старшему) на Манежной площади Петербурга в день его открытия 13 января 1914 года.

Памятник главнокомандующему русской армией на Дунае великому князю Николаю Николаевичу (старшему) на Манежной площади Петербурга в день его открытия 13 января 1914 года.

Когда в Петербурге появились первые кофейни и кондитерские Первые кофейни появились в Северной столице уже в XVIII веке. Причем, элитными заведениями они тогда не были. А к XIX веку было уже такое количество кофеен, что даже появился анекдот про приезжего, который стоя на Невском среди бесчисленных вывесок задает вопрос: “Далеко ли прославленный Невский проспект от этой Кофейной улицы”.

Первые кофейни появились в Северной столице уже в XVIII веке. Причем, элитными заведениями они тогда не были. А к XIX веку было уже такое количество кофеен, что даже появился анекдот про приезжего, который стоя на Невском среди бесчисленных вывесок задает вопрос: “Далеко ли прославленный Невский проспект от этой Кофейной улицы”. Кондитерские распространились в Петербурге в начале XIX века. Это была очередная ступень эволюции конфетных лавок, где стали ставить столики, и покупатели могли тут же полакомиться тем, что купили.

Кондитерские распространились в Петербурге в начале XIX века. Это была очередная ступень эволюции конфетных лавок, где стали ставить столики, и покупатели могли тут же полакомиться тем, что купили.  Кондитеры старались на все лады, готовя сладости в форме новогодних игрушек, птиц и зверей, и т.п. Известен случай, когда после триумфа в Петербурге балерины Марии Тальони, появились пирожные с ее изображением.

Кондитеры старались на все лады, готовя сладости в форме новогодних игрушек, птиц и зверей, и т.п. Известен случай, когда после триумфа в Петербурге балерины Марии Тальони, появились пирожные с ее изображением.

Чтобы завлечь образованную публику во многих кофейнях и кондитерских выписывали журналы и газеты, и скоро они превратились в своего рода литературные клубы.

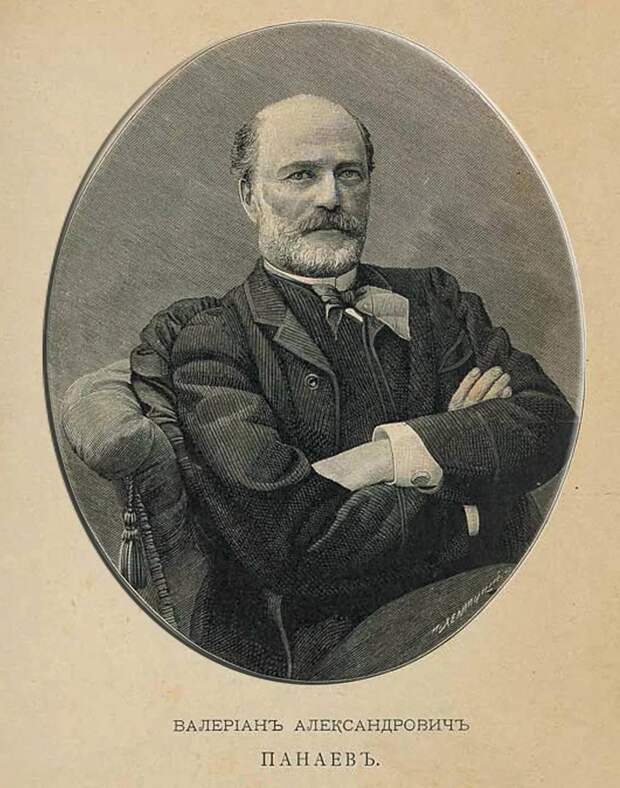

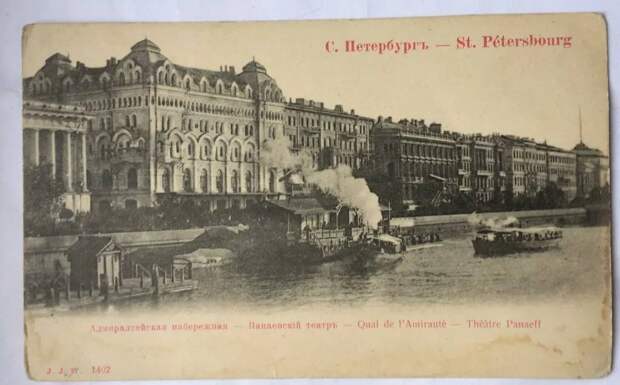

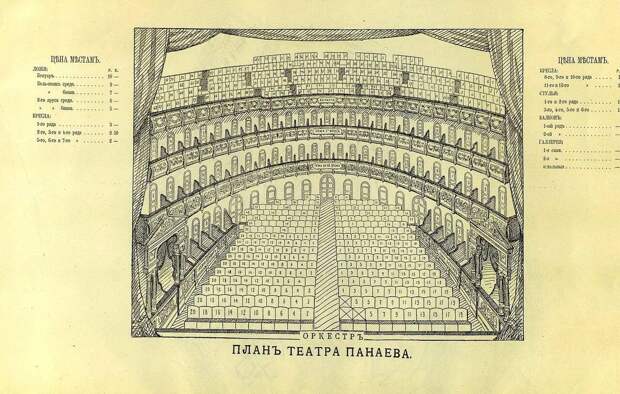

16 января 1887 года - открыт театр Панаева На Адмиралтейской набережной (дом № 4) открыт Панаевский театр, построенный на деньги путейского инженера, любителя искусств В. А. Панаева (не путать с Иваном Ивановичем Панаевым (1812 - 1862) - писателем, критиком и журналистом).

На Адмиралтейской набережной (дом № 4) открыт Панаевский театр, построенный на деньги путейского инженера, любителя искусств В. А. Панаева (не путать с Иваном Ивановичем Панаевым (1812 - 1862) - писателем, критиком и журналистом). Участок по соседству с Адмиралтейством был приобретен Валерианом Александровичем Панаевым (1824—1899) в 1874 году, но лишь к 1887 г. под руководством архитектора А.И. Ковшерова удалось возвести пятиэтажный доходный дом с рестораном и театральным залом, оборудованным четырьмя ярусами лож. В процессе затянувшегося строительства Валериан Панаев разорился и здание театра почти сразу перешло в другие руки, сохранив в обиходе имя первоначального владельца.

Участок по соседству с Адмиралтейством был приобретен Валерианом Александровичем Панаевым (1824—1899) в 1874 году, но лишь к 1887 г. под руководством архитектора А.И. Ковшерова удалось возвести пятиэтажный доходный дом с рестораном и театральным залом, оборудованным четырьмя ярусами лож. В процессе затянувшегося строительства Валериан Панаев разорился и здание театра почти сразу перешло в другие руки, сохранив в обиходе имя первоначального владельца. В 1908 году в помещении Панаевского театра открылась Первая русская театральная выставка, на которой впервые экспонировались материалы, составившие впоследствии основу фондов Театрального музея. В 1913—1914 годах К.Н. Незлобия и А. К. Рейнеке открыли в этом здании Русский драматический театр. Последний владелец здания — вдова антрепренёра П.В. Тумпакова, чей театр «Зимний Буфф» давал первые в России оперетты.

В 1908 году в помещении Панаевского театра открылась Первая русская театральная выставка, на которой впервые экспонировались материалы, составившие впоследствии основу фондов Театрального музея. В 1913—1914 годах К.Н. Незлобия и А. К. Рейнеке открыли в этом здании Русский драматический театр. Последний владелец здания — вдова антрепренёра П.В. Тумпакова, чей театр «Зимний Буфф» давал первые в России оперетты.  О театре в этом здании писали: «Прекрасно построен, но, благодаря малому пространству занимаемой им площади, выглядит колодцем...» (из путеводителя 1896 года). В театре выступали оперные, драматические, опереточные и другие труппы.

О театре в этом здании писали: «Прекрасно построен, но, благодаря малому пространству занимаемой им площади, выглядит колодцем...» (из путеводителя 1896 года). В театре выступали оперные, драматические, опереточные и другие труппы.

Сгорел осенью 1917 г.

Музей при Санкт-Петербургской Сыскной полиции. «Петербургская газета» в 1899 году так описывала музей Сыскной полиции:

«Петербургская газета» в 1899 году так описывала музей Сыскной полиции: «В кабинете начальника устроен по его инициативе на средства, данные ген. Клейгельсом, высокоинтересный музей всевозможных орудий преступлений. Музей пока занимает только один шкаф, но на днях рядом с этим шкафом встанет и другой, такой же полный. Чего только нет в этом шкафе! Вот целая коллекция отмычек, вот "фомки" - инструменты, употребляемые для взламывания дверей, вот нагайки с гирями, отобранные у бродяг с Горячего поля, вот гиря, которой была убита Сарра Беккер, вот револьвер системы Смит и Вессон, которым Ольга Палем убила Довнара; вот намагниченные карты; вот рулетка, отобранная в игорном доме. Всех экспонатов этого интереснейшего музея перечислить, конечно, нельзя, но между ними резко выделяется деревянная голова черта, которой ксендз Белякевич пугал в подземелье своих прихожан.»

«В кабинете начальника устроен по его инициативе на средства, данные ген. Клейгельсом, высокоинтересный музей всевозможных орудий преступлений. Музей пока занимает только один шкаф, но на днях рядом с этим шкафом встанет и другой, такой же полный. Чего только нет в этом шкафе! Вот целая коллекция отмычек, вот "фомки" - инструменты, употребляемые для взламывания дверей, вот нагайки с гирями, отобранные у бродяг с Горячего поля, вот гиря, которой была убита Сарра Беккер, вот револьвер системы Смит и Вессон, которым Ольга Палем убила Довнара; вот намагниченные карты; вот рулетка, отобранная в игорном доме. Всех экспонатов этого интереснейшего музея перечислить, конечно, нельзя, но между ними резко выделяется деревянная голова черта, которой ксендз Белякевич пугал в подземелье своих прихожан.»

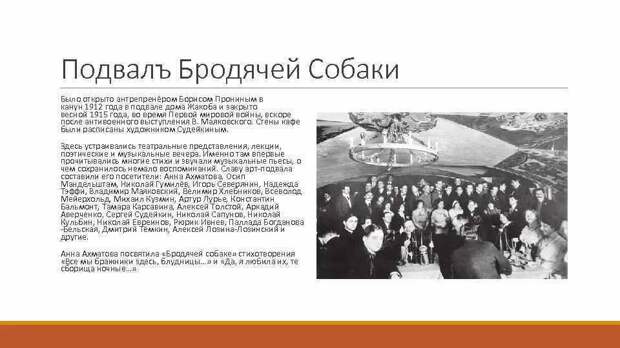

13 января 1912 года открылось артистическое кафе «Бродячая собака». В подвале дома на углу Итальянской улицы и Михайловской площади в новогоднюю ночь (по старому стилю) торжественно открыто артистическое кафе «Бродячая собака». Здесь собирались представители богемы, художественной и литературной элиты; присутствовали и «фармацевты» — обеспеченные посетители, за счет которых «Собака» существовала. В подвале праздновались юбилеи, читались стихи и доклады, ставились спектакли. В 1915 году «Бродячая собака» была закрыта властями.

В подвале дома на углу Итальянской улицы и Михайловской площади в новогоднюю ночь (по старому стилю) торжественно открыто артистическое кафе «Бродячая собака». Здесь собирались представители богемы, художественной и литературной элиты; присутствовали и «фармацевты» — обеспеченные посетители, за счет которых «Собака» существовала. В подвале праздновались юбилеи, читались стихи и доклады, ставились спектакли. В 1915 году «Бродячая собака» была закрыта властями.  Посетители литературного кафе «Бродячая собака». Санкт-Петербург, 1914 год. Фотография: Карл Булла. Правообладатель - ЦГАКФФД СПб.

Посетители литературного кафе «Бродячая собака». Санкт-Петербург, 1914 год. Фотография: Карл Булла. Правообладатель - ЦГАКФФД СПб.

Два стихотворения Анны Ахматовой о «Бродячей собаке»:

***

Все мы бражники здесь, блудницы,

Как невесело вместе нам!

На стенах цветы и птицы

Томятся по облакам.

Ты куришь черную трубку,

Так странен дымок над ней.

Я надела узкую юбку,

Чтоб казаться еще стройней.

Навсегда забиты окошки:

Что там, изморозь или гроза?

На глаза осторожной кошки

Похожи твои глаза.

О, как сердце мое тоскует!

Не смертного ль часа жду?

А та, что сейчас танцует,

Непременно будет в аду.

1912 г.

***

Да, я любила их, те сборища ночные,

На маленьком столе стаканы ледяные,

Над черным кофеем пахучий, тонкий пар,

Камина красного тяжелый, зимний жар,

Веселость едкую литературной шутки

И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий.

1917 г.

Конечно он на сегодняшний день открыт, но...

Конечно он на сегодняшний день открыт, но...

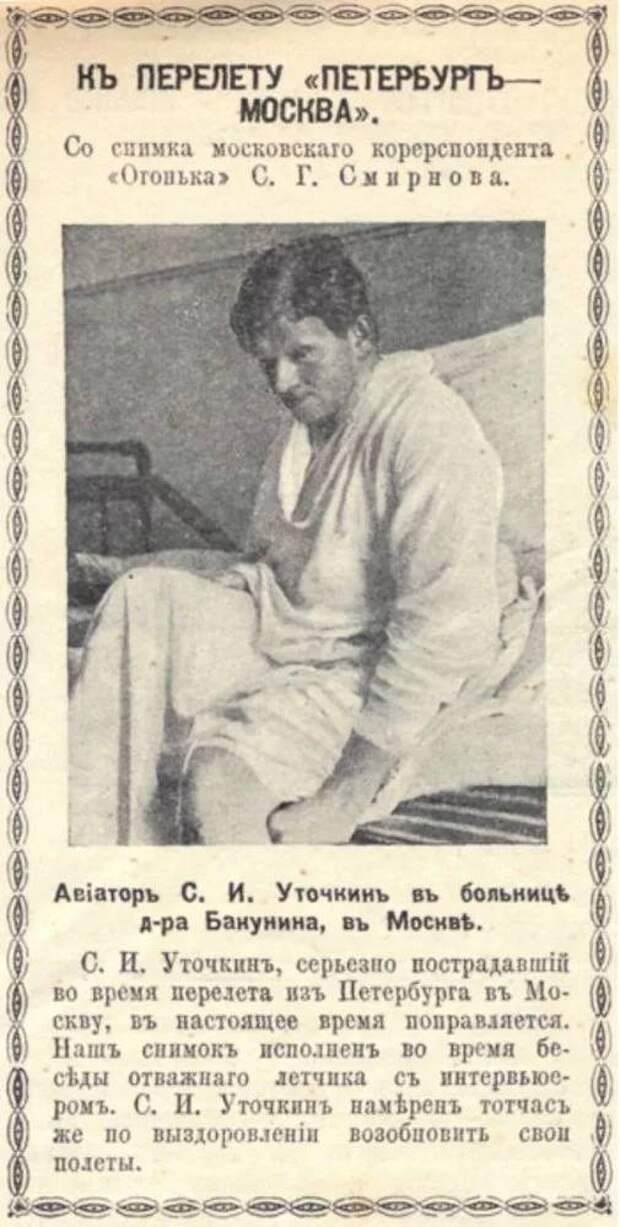

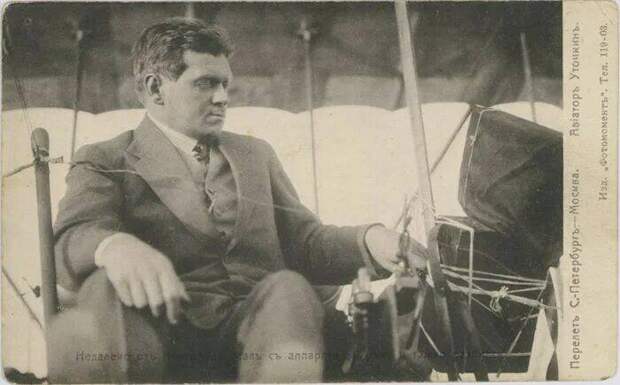

13 января 1916 года, в неполные сорок лет, из которых пять были отданы авиации, пионер отечественного воздухоплавания Сергей Исаевич Уточкин скончался в больнице св. Николая Чудотворца для душевнобольных от кровоизлияния в мозг. В связи с войной смерть его осталась практически незамеченной широкой публикой.

13 января 1916 года, в неполные сорок лет, из которых пять были отданы авиации, пионер отечественного воздухоплавания Сергей Исаевич Уточкин скончался в больнице св. Николая Чудотворца для душевнобольных от кровоизлияния в мозг. В связи с войной смерть его осталась практически незамеченной широкой публикой. «Если человек долго находится под действием солнечных лучей... он ими пропитывается, его мозг, его организм и весь его характер приобретает особую яркость, выразительность, выпуклость и солнечность. Эта насыщенность лучами солнца сохраняется на долгое время, пожалуй навсегда. Ярким примером тому может служить Сергей Уточкин — кого мы ещё так недавно искренно оплакали. Он умер и унес с собой частицу ещё не израсходованного запаса солнца. А излучался он постоянно, и все его друзья и даже посторонние грелись в этих ярких по-южному, пышных струях тепла и радости» (Аркадий Аверченко).

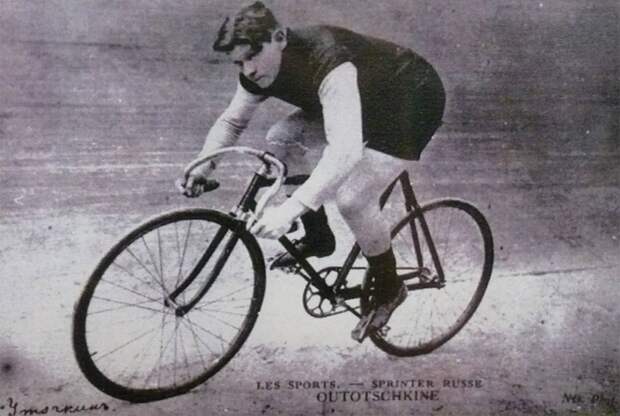

«Если человек долго находится под действием солнечных лучей... он ими пропитывается, его мозг, его организм и весь его характер приобретает особую яркость, выразительность, выпуклость и солнечность. Эта насыщенность лучами солнца сохраняется на долгое время, пожалуй навсегда. Ярким примером тому может служить Сергей Уточкин — кого мы ещё так недавно искренно оплакали. Он умер и унес с собой частицу ещё не израсходованного запаса солнца. А излучался он постоянно, и все его друзья и даже посторонние грелись в этих ярких по-южному, пышных струях тепла и радости» (Аркадий Аверченко). Сергей Исаевич Уточкин родился в Одессе, в семье купца 2-й гильдии, успешного строительного подрядчика. Рано остался сиротой и с братьями воспитывался родственниками. Учился в Одесском коммерческом училище, где и проявился его первый интерес к спорту. Учебу он забросил и уже с 15 лет занимался только спортом. Он не был прирожденным бегуном или пловцом, но охотно пробовал себя во всех видах спорта, которые появлялись в Одессе. Молодой Уточкин стал чемпионом города в соревнованиях по конькобежному спорту, гребле, боксу, борьбе и многим другим спортивным дисциплинам. На построенной своими руками яхте он побеждал в парусных регатах. Создал два футбольных клуба в Одессе (в то время, когда всем футболом заведовали иностранцы). Сам он являлся капитаном одного из них. Он первым освоил роликовые коньки, парашют. На знаменитой Потемкинской лестнице выполнял смелые спортивные трюки на велосипеде, мотоцикле и автомобиле, которые сам же и придумывал.

Сергей Исаевич Уточкин родился в Одессе, в семье купца 2-й гильдии, успешного строительного подрядчика. Рано остался сиротой и с братьями воспитывался родственниками. Учился в Одесском коммерческом училище, где и проявился его первый интерес к спорту. Учебу он забросил и уже с 15 лет занимался только спортом. Он не был прирожденным бегуном или пловцом, но охотно пробовал себя во всех видах спорта, которые появлялись в Одессе. Молодой Уточкин стал чемпионом города в соревнованиях по конькобежному спорту, гребле, боксу, борьбе и многим другим спортивным дисциплинам. На построенной своими руками яхте он побеждал в парусных регатах. Создал два футбольных клуба в Одессе (в то время, когда всем футболом заведовали иностранцы). Сам он являлся капитаном одного из них. Он первым освоил роликовые коньки, парашют. На знаменитой Потемкинской лестнице выполнял смелые спортивные трюки на велосипеде, мотоцикле и автомобиле, которые сам же и придумывал. 2 октября 1907 на воздушном шаре, который Сергей Исаевич приобрел на собственные деньги, он поднялся на высоту 1200 метров. В дальнейшем для полетов он даже побывал в Египте. Успехи авиатора за рубежом нашли живой отклик в России. Многие русские летчики обучались за границей, а Сергей Уточкин звание пилота получил самостоятельно, что позднее было подтверждено официальными организациями. 13 апреля 1910 года Уточкин впервые поднялся в воздух на самолете, и уже в мае он приступил к показательным полетам. Его авиационное турне проходило в Киеве, Москве, Смоленске, Харькове и Нижнем Новгороде. За два года он совершил 150 полетов в 70 городах России. В Киеве Сергея Уточкина наградили серебряной медалью «За популяризацию воздухоплавания в России». Свой сотый, юбилейный полет он совершил через Одесский залив. Местные газеты сравнили его с перелетом французского авиатора Блерио через Ла-Манш. Не менее значимым стало участие Уточкина в авиаперелете из Петербурга в Москву в июле 1911 года. В дороге самолет потерпел аварию, а летчик оказался в больнице.

2 октября 1907 на воздушном шаре, который Сергей Исаевич приобрел на собственные деньги, он поднялся на высоту 1200 метров. В дальнейшем для полетов он даже побывал в Египте. Успехи авиатора за рубежом нашли живой отклик в России. Многие русские летчики обучались за границей, а Сергей Уточкин звание пилота получил самостоятельно, что позднее было подтверждено официальными организациями. 13 апреля 1910 года Уточкин впервые поднялся в воздух на самолете, и уже в мае он приступил к показательным полетам. Его авиационное турне проходило в Киеве, Москве, Смоленске, Харькове и Нижнем Новгороде. За два года он совершил 150 полетов в 70 городах России. В Киеве Сергея Уточкина наградили серебряной медалью «За популяризацию воздухоплавания в России». Свой сотый, юбилейный полет он совершил через Одесский залив. Местные газеты сравнили его с перелетом французского авиатора Блерио через Ла-Манш. Не менее значимым стало участие Уточкина в авиаперелете из Петербурга в Москву в июле 1911 года. В дороге самолет потерпел аварию, а летчик оказался в больнице. Несовершенство летной техники того времени часто приводило к авариям, а летчики получали различные травмы. Уточкин не был исключением. Его постоянно мучили сильные головные боли и бессонница, все усугублялось еще и тем, что он начал злоупотреблять болеутоляющими лекарствами, содержащими наркотики. В результате у него развилась мания преследования. Друзья неоднократно помогали ему, направляя на лечение в одесские клиники, но он оттуда сбегал. Последующие годы Уточкин провел в нужде и поисках работы. Постепенно за ним закрепилась репутация «безумца», которого постоянно преследовали рецидивы болезни.

Несовершенство летной техники того времени часто приводило к авариям, а летчики получали различные травмы. Уточкин не был исключением. Его постоянно мучили сильные головные боли и бессонница, все усугублялось еще и тем, что он начал злоупотреблять болеутоляющими лекарствами, содержащими наркотики. В результате у него развилась мания преследования. Друзья неоднократно помогали ему, направляя на лечение в одесские клиники, но он оттуда сбегал. Последующие годы Уточкин провел в нужде и поисках работы. Постепенно за ним закрепилась репутация «безумца», которого постоянно преследовали рецидивы болезни.  Начавшаяся Первая мировая война вернула его в строй. Он был произведен в прапорщики и приписан к автомобильно-авиационной дружине, размещавшейся под Петроградом. К сожалению, последние годы его жизни недостаточно изучены. По одной из версий, во время полета Уточкин простудился, заболел воспалением легких и вскоре умер. По другой – он умер 13 января (н. ст.) 1916 года от кровоизлияния в мозг.

Начавшаяся Первая мировая война вернула его в строй. Он был произведен в прапорщики и приписан к автомобильно-авиационной дружине, размещавшейся под Петроградом. К сожалению, последние годы его жизни недостаточно изучены. По одной из версий, во время полета Уточкин простудился, заболел воспалением легких и вскоре умер. По другой – он умер 13 января (н. ст.) 1916 года от кровоизлияния в мозг.  Один из первых русских авиаторов и летчиков-испытателей, талантливый спортсмен был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Один из первых русских авиаторов и летчиков-испытателей, талантливый спортсмен был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

И на сегодня все.

Свежие комментарии