Как появилось выражение «офонареть»?  В качестве топлива в первые московские фонари заливали конопляное масло. Вскоре, однако, обнаружилась одна неожиданная и неприятная вещь.

В качестве топлива в первые московские фонари заливали конопляное масло. Вскоре, однако, обнаружилась одна неожиданная и неприятная вещь.

Пожарные, которые заправляли фонари конопляным маслом, нашли, что оно «для пищи приятного вкуса» и начали обильно добавлять казенное масло себе в кашу.

Чтобы покончить с этой напастью, городские власти велели заправлять фонари спиртом, разбавленным скипидаром. Это, однако, ничуть не мешало недобросовестным служащим отдыхать по вечерам.

Тогда-то и появилось выражение «офонареть».

Сволочь

В старину слово "сволочь" означало мусор, который сгребали в кучу. В живом великорусском словаре Владимира Даля читаем: "Сволочь – всё, что сволочено или сволоклось в одно место – бурьян, трава и коренья, сор..." Конечно, не о возвышенном и прекрасном речь, но, по крайней мере, негативного оттенка слово не имело.

В старину слово "сволочь" означало мусор, который сгребали в кучу. В живом великорусском словаре Владимира Даля читаем: "Сволочь – всё, что сволочено или сволоклось в одно место – бурьян, трава и коренья, сор..." Конечно, не о возвышенном и прекрасном речь, но, по крайней мере, негативного оттенка слово не имело. Однако, острый на язык народ начал так называть бродяг, мелких воришек и бездельников, которые сбивались в ватаги и держали в напряжении чистую публику.

А "зараза" совсем и не ругательство На Руси красивых девушек называли «заразами», а выражение «Какая ты зараза!» заставляло девушек краснеть от удовольствия.

На Руси красивых девушек называли «заразами», а выражение «Какая ты зараза!» заставляло девушек краснеть от удовольствия.

Дело в том, что происхождение этого слова тесно связано с глаголом «разить». Вот девушек и называли заразами, когда они сражали наповал своей красотой.

Попасть в просак Оказаться в крайне неудобном или даже опасном положении.

Оказаться в крайне неудобном или даже опасном положении.

Просак – это барабан с зубьями в машине, при помощи которой чесали шерсть. Попав в просак – можно было легко покалечиться, лишиться руки.

Дёшево и сердито  Устойчивое выражение «и дешево и сердито» мы используем, когда говорим о чём-то доступном по цене, но при этом обладающем качествами дорогого продукта.

Устойчивое выражение «и дешево и сердито» мы используем, когда говорим о чём-то доступном по цене, но при этом обладающем качествами дорогого продукта.

Но смущение вызывает наречие «сердито», ведь его значение «гневно, раздражительно» невозможно соотнести с общим смыслом выражения.

Слово «сердитый» имеет один праславянский корень с «сердцем» — «сердь-». То есть, сердиться — это сказать что-либо в сердцах. Именно поэтому этот глагол раньше обладал ещё одним интересным значением — «сердечный».

Взначай Раньше это слово означало «намеренно» и было однокоренным к словам «чаяние» (надежда) и «чай» (не тот, который напиток, а вводное слово — «чай, свидимся»). С приставкой «не» это слово стало означать неожиданность, случайность (в которой, кстати, та же часть корня «чай»).

Раньше это слово означало «намеренно» и было однокоренным к словам «чаяние» (надежда) и «чай» (не тот, который напиток, а вводное слово — «чай, свидимся»). С приставкой «не» это слово стало означать неожиданность, случайность (в которой, кстати, та же часть корня «чай»).

Жест V Данный жест, в форме латинской буквы "V", обозначает "победа" или "мир". По основной версии он символизирует первую букву слова "victory" - победа.

Данный жест, в форме латинской буквы "V", обозначает "победа" или "мир". По основной версии он символизирует первую букву слова "victory" - победа.

Однако, есть и "средневековая" версия происхождения. Во времена столетней войны, плененным лучникам отрубали средний и указательный пальцы, чтобы они не могли держать лук. Зная об этом, лучники показывали эти пальцы врагу перед боем, как бы предупреждая: "Бойтесь!".

Вся разница в том, что жест "победа, мир" обращен ладонью от себя, а вот жест "бойтесь" ладонью к себе, и во многих культурах он имеет оскорбительное значение. Так что будьте осторожны, используя его.

Корсет Этот предмет гардероба считается одним из древнейших. Есть версия, что его предшественники существовали еще до н.э. А само слово возникло около 1300 г. от фр. «cors» – тело.

Этот предмет гардероба считается одним из древнейших. Есть версия, что его предшественники существовали еще до н.э. А само слово возникло около 1300 г. от фр. «cors» – тело.

В средние века мода на тонкую талию достигла своего апогея. Тогда нормой считался объем в 33см!

Такое давление на организм не проходило бесследно. Нарушалась циркуляция крови, деформировались фигура и внутренние органы. Однако модниц это не останавливало.

Форма корсета и отношение к нему менялись с веками, но из моды он не выходит до сих пор.

"Без меня меня женили" Говорится, когда без ведома самого человека решение за него приняли другие или что-то сделали от его имени.

Говорится, когда без ведома самого человека решение за него приняли другие или что-то сделали от его имени.

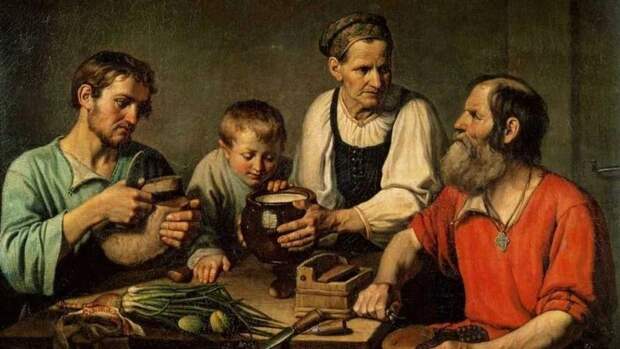

В стародавние времена у многих народов существовал такой обычай: женитьба по соглашению. То есть сговаривались родители юноши и девушки, и бывало, что жених и невеста впервые видели друг друга уже в церкви, при венчании.

А иной раз и вообще одну из сторон — например, жениха — мог представлять его особый посланник.

Поговорку произносят в тех случаях, когда без заинтересованного человека, заочно, принимается какое-либо очень важное решение. А между тем выполнять это решение придётся-то ему.

Молочные братья/сестры. Кого так называют? Родных братьев и сестёр называли кровными, так как в них текла одна кровь, а молочные это те, кто вскормлен одним молоком.

Родных братьев и сестёр называли кровными, так как в них текла одна кровь, а молочные это те, кто вскормлен одним молоком.

Чаще всего молочные братья встречались в семьях знатных и богатых людей, когда для выкармливания новорождённого приглашали специальную кормилицу.

Иногда и в небогатых семьях кормила малыша другая женщина, если у матери новорождённого по каким-то причинам не было молока. Понятно, что у кормилицы был и собственный ребёнок. Вот эти-то дети считались молочными братьями и сёстрами.

Масленица: почему так называется? Наиболее распространенной является версия: на Масленицу люди старались задобрить, то есть умаслить весну. Поэтому празднования так и назвали — «Масленицей».

Наиболее распространенной является версия: на Масленицу люди старались задобрить, то есть умаслить весну. Поэтому празднования так и назвали — «Масленицей».

По другой версии это название появилось уже после принятия христианства. Ведь нельзя есть мясо, но можно употреблять молочные продукты. Поэтому люди пекли блины и обильно поливали их маслом. Отсюда будто бы и пошло название, связанное с масляными блинами.

А еще называли Масленицу в народе «честной», «широкой», «обжорной», а то и «разорительницей».

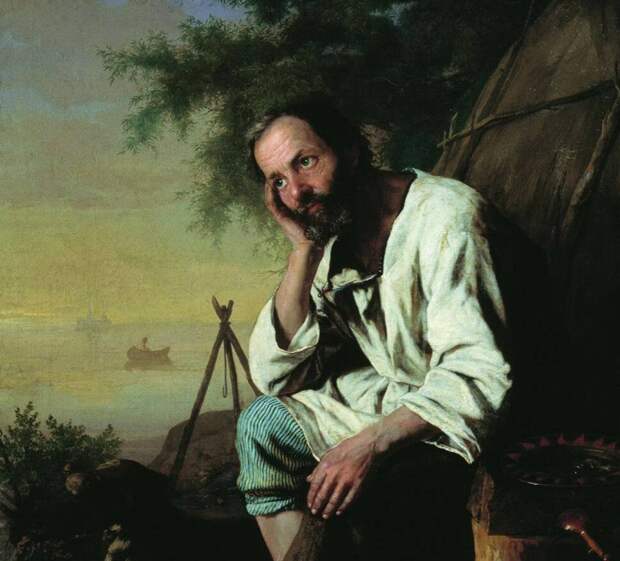

Небо коптить Так говорят про людей, которые живут не имея никакой цели, не делая ничего полезного для других и ведущие праздный, бесполезный для общества образ жизни.

Так говорят про людей, которые живут не имея никакой цели, не делая ничего полезного для других и ведущие праздный, бесполезный для общества образ жизни.

Фразеологизм небо коптить – результат постепенного усечения пословицы: без дела жить – только небо коптить. В основе выражения лежит, вероятно, противопоставление настоящей жизни «горения» – бесполезному время препровождению «тусклому тлению».

Понедельник – день тяжелый  Именно так зачастую объясняют неудачи дел, начатых в понедельник, или оправдывают свое нежелание что-либо делать.

Именно так зачастую объясняют неудачи дел, начатых в понедельник, или оправдывают свое нежелание что-либо делать.

По одной из версий, выражение восходит к языческому суеверию. Согласно ему, понедельник – день Луны, покровительницы чародейства, волхвования и колдовства, и именно в этот день проводятся магические ритуалы. Поэтому начиная дело в понедельник, рискуешь столкнуться с противодействием чародеев.

В страхе перед злыми духами люди откладывали все дела на следующий день: не начинали работу, не собирали урожай, не переезжали и не строили новое жилище.

Наглец Слово считается славянским и происходит от древнерусского «наглъ». Сейчас мы используем его в значении «бестактный, бесцеремонный, дерзкий». Но изначально смысл у него был иной.

Слово считается славянским и происходит от древнерусского «наглъ». Сейчас мы используем его в значении «бестактный, бесцеремонный, дерзкий». Но изначально смысл у него был иной.

Слова «наглость, наглый» довольно долго существовали в русском языке в значении «внезапный, стремительный, взрывчатый, запальчивый». А в Древней Руси существовало даже такое понятие как «наглая смерть», то есть смерть не медленная, естественная, а внезапная.

Как мы видим, «дерзкий» оттенок у это слова был всегда, просто со временем «внезапность» заменилась «бестактностью».

Голод не тётка Обратите внимание на «тетку». Кажется, что она в конце фразы совершенно не к месту.

Обратите внимание на «тетку». Кажется, что она в конце фразы совершенно не к месту.

Все дело в том, что это оборванная русская поговорка, которую полностью в первый раз записали в конце 16 века. Звучит она следующим образом: «Голод — не тетка, Пирожка не подсунет».

“Ждать у моря погоды” что значит выражение?

Рассчитывать на что-нибудь, ничего при этом не предпринимая.

Выражение значит наблюдать за течением жизни, выжидая удобного случая, который, кстати, может так и не случиться.

Однако чаще всего бездействие приводит к печальным последствиям. Те, кто не пытается как-то изменить эти обстоятельства, обратив их в свою пользу, вынуждены покорно ждать милостей от судьбы. Это ожидание может продлиться всю жизнь, и удобный момент может так и не настать.

Слово "окстись". Откуда? Раньше это слово означало призыв действовать и говорить с осторожностью, а также употреблялось в значении «перекрестись». Но сейчас мы его знаем в значении «опомнись».

Раньше это слово означало призыв действовать и говорить с осторожностью, а также употреблялось в значении «перекрестись». Но сейчас мы его знаем в значении «опомнись».

Казалось бы, как смысл одного слова мог быть так изменен? А все просто. Это слово в значении«перекрестись» вышло из обихода во время борьбы большевиков за искоренение института религии.

«Друг ситный» кого так называют? Шутливое обращение к кому-либо.

Шутливое обращение к кому-либо.

Так можно обратиться к приятелю: «Ну, друг ситный, как у тебя дела, выкладывай!».

Появление слова «ситный» в этом выражении довольно неожиданно: ведь ситным называют хлеб!

Ситный, или ситник, пекли из просеянной через сито муки. Это был очень вкусный хлеб. Есть его было одно удовольствие. Такое же, как обращаться с приятным человеком.

«Битая посуда два века живёт» что значит выражение?  Так говорят про человека побывавшего в переделках, вскоре ставшим более осторожным.

Так говорят про человека побывавшего в переделках, вскоре ставшим более осторожным.

В бедных семьях треснувшую посуду не выбрасывали. Напротив, с ней обращались бережнее, чтобы она окончательно не развалилась. И такая посуда могла ещё служить многие десятилетия.

Саму же пословицу надо понимать так. Тот, кто уже однажды пережил неприятности, потерпел неудачу, впредь будет осторожнее, осмотрительнее и сможет успешно продолжить начатое дело.

Кого называют "нигилистом"? Это человек, всё отрицающий, ни во что не верящий.

Это человек, всё отрицающий, ни во что не верящий.

В России термин появился в 1829 году, когда его использовал писатель Н.И. Надеждин в статье «Сонмище нигилистов».

Благодаря роману «Отцы и дети» И. С. Тургенева, герой которого Базаров отрицал общепринятые ценности, мораль и культуру и проповедовал нигилизм, слово «нигилист» стало в России нарицательным.

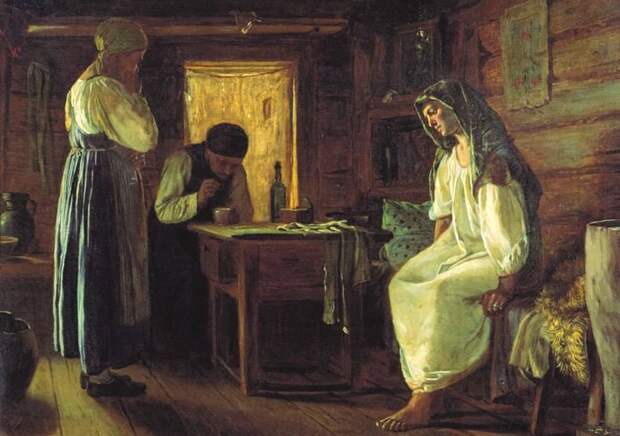

Происхождение фразеологизма "сама не своя". Означает состояние, при котором человек чем-то встревожен.

Означает состояние, при котором человек чем-то встревожен.

Фразеологизм появился в глубокой древности. Наши предки верили, что все болезни связаны с проделками нечистой силы. Поэтому когда человека одолевала какая-нибудь хворь, про него говорили, что "он сам не свой", то есть им овладели тёмные силы.

То же самое касалось опьянения человека. Имелось ввиду, что алкоголь менял человека.

Откуда произошло выражение "цепная реакция"? Серия событий, где предыдущее даёт начало последующему.

Серия событий, где предыдущее даёт начало последующему.

Выражение вошло в русский язык в середине XX века из физики и химии, где изначально выражение было введено учёными для обозначения последовательного ряда химических реакций.

Иногда, в тех случаях, когда идёт речь о передаче каких-либо чувств, настроений, состояний от одного человека к другому.

История происхождения пословицы "это ещё вилами на воде писано". Сомнение в том, что желаемое сбудется.

Сомнение в том, что желаемое сбудется.

Происхождение выражения исконно русское: слово «вилы» в нём означает «круги». В древности на Руси гадали, бросая камни в воду, и по образующимся кругам предсказывали будущее.

В славянской мифологии «вилами» назывались и мифические существа, жившие в водоёмах.

Они якобы предсказывали судьбу, записывая её на воде. А так как предсказания эти редко сбывались, то «на воде вилами писано» стали говорить о маловероятном событии.

Пустые бутылки Как оказалось, в большинстве ваших семей существует примета, что пустые бутылки нужно убирать под стол. Самой правдоподобной версией появления данного суеверия можно считать историю с казаками в Париже.

Как оказалось, в большинстве ваших семей существует примета, что пустые бутылки нужно убирать под стол. Самой правдоподобной версией появления данного суеверия можно считать историю с казаками в Париже.

Во время войны 1812–1814 годов некоторым казачьим войскам удалось побывать в столице Франции. Разумеется, пройти мимо заграничных кабаков они не могли. Пили казаки много и со вкусом, а пустые бутылки всегда оставляли возле бокалов.

Узнав, что французские официанты выписывают чек согласно опорожнённым бутылкам, казаки решили прятать бутылки под другой стол. Пришедший официант видел одну или две бутылки и вносил в счёт только их. Позже, разумеется, обслуга поняла хитрость казаков, и опустевшие бутылки стали забирать.

Сивка-бурка, вещая каурка Известное всем нам описание Конька-Горбунка в сказке Ершова. Но почему были выбраны именно эти слова?

Известное всем нам описание Конька-Горбунка в сказке Ершова. Но почему были выбраны именно эти слова?

Дело в том, что сивка, бурка и каурка - это обозначение лошадей разных мастей: сивой, бурой и каурой. Их соединение в одном выражении подчёркивает сказочность персонажа, его нереальность, а также то, что Горбунок не является чистокровной лошадью, но это не мешает ему быть «вещим» – мудрым, умным.

Здесь отчетливо прослеживается аналогия: главное не то, что снаружи, а то, что внутри.

"Как снег на голову", откуда произошло выражение?

"Как снег на голову", откуда произошло выражение?

Так говорят о тех обстоятельствах, людях, которые заявляют о себе неожиданно.

Для земледельца приход зимы связывался с суровой необходимостью вовремя завершить полевые и дворовые работы, запастись продуктами на долгие зимние месяцы.

Весь цикл хозяйственных работ был подчинён этой задаче. Тот, кто запаздывал с приготовлениями, подвергался риску голодной и холодной зимовки.

Как бы ни спешили крестьяне, иногда холода и снегопады всё же заставали их врасплох. Снег падал прямо на непокрытые головы, неприбранные огороды и дворы. Тогда невзгоды начинали сыпаться одна за другой.

Выражение "Как с гуся вода ".

Выражение "Как с гуся вода ".

Поговорка о том, кому всё проходит безнаказанно, всё сходит с рук.

Считается, что выражение происходит от старинного заговора, который использовался для лечения разных болезней.

Сельские знахари, а часто и ведуны, заговаривали воду, бросая в нее уголек, а после ею окатывали захворавшего человека со словами «как с гуся вода, так с него (произносили имя человека) худоба».

Часто и родители, купая своих чад, повторяли это присловье, чтобы ни одна напасть к ребенку не сунулась.

Происхождение выражения "Индюк тоже думал, да в суп попал ".

Происхождение выражения "Индюк тоже думал, да в суп попал ".

Попытка оправдать свои действия благими намериниями.

Данная поговорка появилась благодаря небольшому рассказу. Краткий сюжет: крестьянин продавал на рынке петуха. Узнав, что за попугая покупатель уплатил 15 талеров, крестьянин запросил за своего «индюка» 30 талеров, так как он «в два раза больше попугая».

На возражение о том, что попугай говорит, а петух – нет, крестьянин ответил: «Петух мой не говорит, зато больше думает». Это выражение также использовал русский драматург А. Н. Островский в пьесе «Горячее сердце».

"Древо познания". Что значит это выражение?

"Древо познания". Что значит это выражение?

Значит научиться чему-либо, узнать что–то важное, но запретное.

Первые люди жили в раю, говорит библейский миф. Посредине росло волшебное дерево. Тот, кто вкусил бы его плод, стал бы всезнающим, как бог, познал бы, что такое добро и что такое зло.

Бог запретил Адаму и Еве рвать эти плоды и пробовать их. Но Ева, искушенная змеем, уговорила Адама, и они нарушили приказание - съели запретный плод.

Разгневанный творец изгнал первых людей из рая и обрек их и весь человеческий род на полную трудов и лишений земную жизнь.

Кисейная барышня

Кисейная барышня

Так пренебрежительно говорят об изнеженном, не приспособленном к жизни человеке.

Оборот восходит к повести Н.Г.Помяловского «Мещанское счастье» (1860), героиня которой носила кисейное платье. Кисея - это очень тонкая, полупрозрачная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, которая в XIX веке изготавливалась цветной, узорчатой и покрывалась вышитыми орнаментами. Тонкость кисеи служила образцом при оценке пластических свойств других тонких тканей.

Выражение получило известность после статьи Писарева «Роман кисейной девушки» в 1865, где молодая женщина наделялась характеристиками кисейной ткани.

Положить зубы на полку

Положить зубы на полку

Смысл этой старинной поговорки: из-за отсутствия материальных средств перейти на полуголодное существование. Но идет ли здесь речь о наших зубах, собственных или вставных, которым за ненадобностью поговорка отводит место на полке? Вовсе нет.

В старину «зубами» называли любые инструменты, имеющие зубья: пила, грабли, вилы, гребенка – необходимая принадлежность каждой пряхи. Так как заработать или добыть себе пропитание тогда можно было, в основном, физическим трудом, то получалось, что если есть работа - кусок хлеба обеспечен, а если нет – клади зубы на полку и голодай.

Мерзавчик

Мерзавчик

Это пожалуй самая маленькая тара в которой продают крепкие спиртные напитки. Объем «мерзавчика» – 0,125 литра и высотою он всего около десяти сантиметров.

Названием своим «мерзавчик» обязан не морозу, а именно своему объему. Объем мерзавчика позволяет лишь начать «разгоняться», но тут же заканчивается содержимое, которого слишком мало, а душа требует продолжение банкета. За это он и получил свое название - мерзавец, но ласково его зовут – мерзавчик, вроде бы и хорошо, но мало.

Бабочка

Бабочка

Слово «бабочка» в современном значении — «летающее насекомое, мотылек» — известно с начала XVIII в. В словарях встречается с 1780 г. Слово исконно русское. В других славянских языках слово «бабочка» отсутствует либо имеет другие значения, а насекомое называется по-другому: мотыль (белорусское), метелик (украинское) и др.

По основным предположениям, «бабочка» является производным от баба или же уменьшительным от бабушка. Исследователь Потебня считает, что значение слова «бабочка» возникло в связи с представлением о мотыльке как о «воплощении души предка женского пола». Это подтверждает и то, что в некоторых народных говорах бабочку называли «душичка», что значило «дух прародительницы», «душа бабушки».

Башлык

Башлык

Суконный тёплый головной убор в виде широкого капюшона с длинными концами. Никакого отношения к еде не имеет)

Пришло это слово из турецкого языка, в котором есть весьма незатейливый способ образования новых слов. Например, если «паша» значит «губернатор», то существительное «губернаторство» – «пашалык». «Кам» по-турецки «стекло», а стеклянная теплица – это «камлык». Аналогично создано и слово «башлык»: «баш» – «голова», значит «головной убор» это «башлык».

Носили башлык обычно поверх шапки, концы оборачивали вокруг шеи, опустив назад. При хорошей погоде башлык висел на плечах, спущенный капюшоном и лопастями назад. Порой башлык носили на плечах, скрестив концы на груди.

Кроме своего непосредственного функционала, т.е. защиты головы от дождя, ветра, снега и прочих ненастий природы, башлыки выполняли и совсем не свойственные им функции. Во время посевных в него насыпали семена. Пастухи переносили в башлыках ягнят и еду, а бандиты с помощью башлыка прятали лица во время рейдов.

Вестибюль и вестибулярный

Вестибюль и вестибулярный

Думаю для многих это станет открытием, но эти слова - однокоренные. Как оказалось, они происходят от общего латинского слова vestibulum – «преддверие». Так назвали специальный дворик, сооружавшийся в честь Весты, богини-хранительницы домашнего очага.

Как же так произошло, что два слова с абсолютно разным назначением оказались однокоренными? Дело в том, что вестибюль – это помещение, которое находится перед входом во внутренние части здания, а вестибулярный аппарат находится как бы «перед входом» во внутренние органы человека. Они оба выполняют функцию преддверия, что и делает их родственниками.

Вестибулярный аппарат скорее всего так назвали по одной его составной части. В височной кости (рядом с ухом) есть система мелких полостей, которые отвечают за слух и равновесие. Одна такая полость называется vestibulum - преддверие, т. к. она действительно как бы "предваряет" вход в другие полости.

Дорога

Дорога

Общеславянское слово, неожиданно родственное таким словам, как дерево или дерн, поскольку образовано от той же основы, что и дор — «расчищенное место», а восходит к глаголу дьрати — «драть».

Изначально слово это обозначало «овраг», «углубление в почве», «лощина»; такое значение сохраняется за ним и сейчас в других славянских языках. Можно предположить, что в древности пути прокладывались по «дорам» — лесным просекам и расчисткам. А возможно, дело в том, что на открытых местах любая древняя колея или тропа быстро превращалась в размытые водами лощины — «дороги».

Японский городовой

Японский городовой

Этот эвфимизм (слово или выражение, заменяющее нецензурную лексику) своим появлением обязан вполне конкретному случаю: в 1891 г. будущий российский император Николай II посещал Японию, и в древнем городке Оцу на него напал японский полицейский (городовой) Цуда Сандзо.

Он выскочил из оцепления, несколько раз ударил наследника престола саблей и тут же был арестован. Его приговорили к пожизненной каторге, но уже через 4 месяца Цуда умер в тюрьме. О причинах неудавшегося покушения историки спорят до сих пор, а память о нем надолго осталась в русской речи: выражение «японский городовой» по сей день используется как вербальная реакция на внезапное происшествие.

«Куда кривая выведет» — откуда взялось это выражение?

«Куда кривая выведет» — откуда взялось это выражение?

Так привыкли выражаться, когда не в силах повлиять на развитие событий и остаётся только надеяться на благоприятный исход.

Казалось бы, в этом выражении подразумевается извилистая тропка с непонятным направлением, однако первоначально фразеологизм звучал как «куда кривая лошадь вывезет».

Слово «кривая» в народных говорах может означать и «хромая», и «слепая на один глаз», так что поездка на такой неполноценной лошади вполне может окончиться неудачей.

"Пельмени"!

"Пельмени"!

Представьте, ученые до сих пор ломают голову над тем, откуда же пришло любимое всеми нами блюдо. По одной из версий, пельмени появились на Руси после монгольского завоевания и имели черты, присущие китайской кухне. По другой – рецептом поделились финно-угорские племена, которые остановились на Урале.

После чего среди пермяков и удмуртов появилось слово пельнянь, которое означало «хлебное ухо» (пель – «ухо» + нянь – «хлеб). Позднее пельнянь превратился в пельмянь, а затем уже в привычное нам пельмень.

И на этом сегодня всё!

Свежие комментарии