В Пензенской области медленно, но верно, трудами историка и издателя Александра Мраморнова восстанавливается здание церкви-школы святой Аллы Готской (неорусский стиль, 1894-1901 гг.). Проект осуществляется только на частные пожертвования. Зданию почти возвращен законченный вид, но требуется сделать еще несколько важных дел.

В Пензенской области медленно, но верно, трудами историка и издателя Александра Мраморнова восстанавливается здание церкви-школы святой Аллы Готской (неорусский стиль, 1894-1901 гг.). Проект осуществляется только на частные пожертвования. Зданию почти возвращен законченный вид, но требуется сделать еще несколько важных дел.

В этом году завершаются трудоемкие работы по реставрации фасадов, а также восстанавливается входная группа —красивые резные сени. После полного завершения работ во внебогослужебное время здание будет концертным и конференц-залом.

В этом году завершаются трудоемкие работы по реставрации фасадов, а также восстанавливается входная группа —красивые резные сени. После полного завершения работ во внебогослужебное время здание будет концертным и конференц-залом. Особняк купца А.С. Чертухина 1860 года постройки — одно из узнаваемых зданий Хвалынска (Саратовская область).  В нем сочетаются элементы кирпичного стиля и деревянного зодчества, русского узорочья и модерна, что делает его уникальным образцом провинциальной архитектуры.

В нем сочетаются элементы кирпичного стиля и деревянного зодчества, русского узорочья и модерна, что делает его уникальным образцом провинциальной архитектуры.  Расположение на центральной улице города дало зданию возможность блеснуть в киноискусстве: в фильме Леонида Гайдая «Трижды воскресший» (1960 г.) он появляется на 51-ой минуте. Его же встречаем в эпизоде киноленты «Очарованный странник» (1990 г.) режиссера Ирины Поплавской.

Расположение на центральной улице города дало зданию возможность блеснуть в киноискусстве: в фильме Леонида Гайдая «Трижды воскресший» (1960 г.) он появляется на 51-ой минуте. Его же встречаем в эпизоде киноленты «Очарованный странник» (1990 г.) режиссера Ирины Поплавской.  К сожалению, сейчас здание пребывает в очень плачевном состоянии. Заменены оригинальные оконные рамы, разрушается выносной балкон, выходящий во двор, повреждены покрытия кровли, шатра и башенки.

К сожалению, сейчас здание пребывает в очень плачевном состоянии. Заменены оригинальные оконные рамы, разрушается выносной балкон, выходящий во двор, повреждены покрытия кровли, шатра и башенки.

Спустя несколько месяцев все последствия низкой культуры отношения к наследию могут стать необратимыми. А ведь именно в подобной застройке и заключена вся идентичность наших городов и сел.

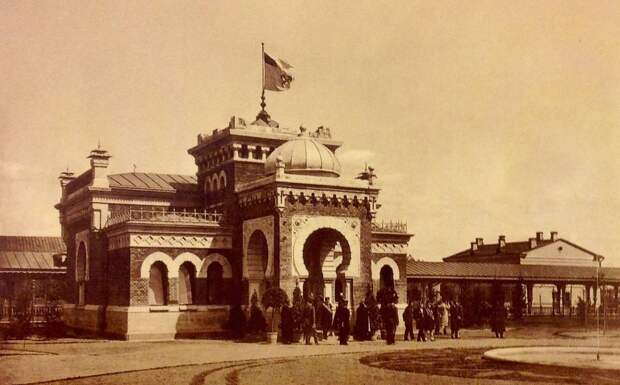

В 1896 году в Москве построили интересный образец транспортной архитектуры — Императорский железнодорожный павильон.

Планировалось, что сюда будут прибывать поезда правящей династии во время визитов в Москву. Но по прямому назначению здание использовалось редко — даже коронационный поезд Николая II встречали на Белорусском (тогда Брестском) вокзал.

Планировалось, что сюда будут прибывать поезда правящей династии во время визитов в Москву. Но по прямому назначению здание использовалось редко — даже коронационный поезд Николая II встречали на Белорусском (тогда Брестском) вокзал.  Но отрадно, что ценность транспортной архитектуры понимают в наше время — недавно железнодорожный павильон открылся после реконструкции. Он расположен рядом со станцией «Площадь трех вокзалов» МЦД-2./Внутри можно оформить проездной, заказать чай или кофе и даже отправить письмо Деду Морозу (ящик для писем открыт круглогодично). Павильон работает с 10 до 20 часов.

Но отрадно, что ценность транспортной архитектуры понимают в наше время — недавно железнодорожный павильон открылся после реконструкции. Он расположен рядом со станцией «Площадь трех вокзалов» МЦД-2./Внутри можно оформить проездной, заказать чай или кофе и даже отправить письмо Деду Морозу (ящик для писем открыт круглогодично). Павильон работает с 10 до 20 часов. В Пензенской области сохранилось около 80 (!) усадеб образцовой архитектуры, которые в сочетании со столетними парками выглядят невероятно живописно.

Вот, к примеру, усадьба лесопромышленника С. Л. Тюрина в старинной части Пензы, которая отличается изяществом деревянной резьбы, идущей своими переплетениями по всему фасаду. Сказочным теремом в течение XIX века последовательно владели семьи Загоскиных и фон Энеймов.  Дом до наших дней сохранил свой особенный исторический колорит благодаря скрупулезной реставрации. Вокруг здания сохранилась и часть старого усадебного парка, который недавно получил статус памятника природы — теперь его будут тщательнее охранять. Сейчас в усадьбе находится Музей народного творчества.

Дом до наших дней сохранил свой особенный исторический колорит благодаря скрупулезной реставрации. Вокруг здания сохранилась и часть старого усадебного парка, который недавно получил статус памятника природы — теперь его будут тщательнее охранять. Сейчас в усадьбе находится Музей народного творчества.

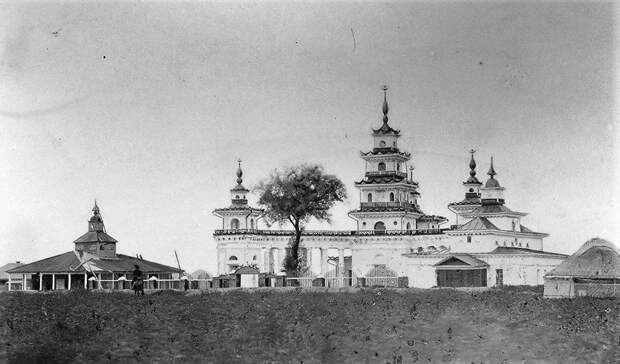

Хошеутовский хурул в Астраханской области — единственный дореволюционный буддийский храм на юге России, частично сохранившийся до наших дней. Его воздвигнули вернувшиеся в родовое поместье калмыки как память о победе в Отечественной войне 1812 года.

Хошеутовский хурул в Астраханской области — единственный дореволюционный буддийский храм на юге России, частично сохранившийся до наших дней. Его воздвигнули вернувшиеся в родовое поместье калмыки как память о победе в Отечественной войне 1812 года. Удивителен тот факт, что хурул был построен по образцу Казанского собора в Санкт-Петербурге. В его композиции явно угадывается уже известная полукруглая колоннада. Центральную часть храма венчает пирамида, в глубине которой находилась статуя сидящего Будды с многочисленными серебряными чашечками у подножия для обрядов.

Удивителен тот факт, что хурул был построен по образцу Казанского собора в Санкт-Петербурге. В его композиции явно угадывается уже известная полукруглая колоннада. Центральную часть храма венчает пирамида, в глубине которой находилась статуя сидящего Будды с многочисленными серебряными чашечками у подножия для обрядов.

Сейчас трехнефная молельня и главная трехъярусная башня-сюмэ — единственное, что сохранилось от величественного сооружения XIX века. Изящные галереи и малые башенки хурула была разобраны в 1960-е местным колхозом для строительства коровника Здание признали объектом культурного наследия и приняли под государственную охрану лишь в 1967 году. Недавно хурул отреставрировали.

Здание признали объектом культурного наследия и приняли под государственную охрану лишь в 1967 году. Недавно хурул отреставрировали.

Дом купца Белоглазова  Такое чудо находится в Карелии, в крошечной деревне Тимохово, состоящей из единственного дома.

Такое чудо находится в Карелии, в крошечной деревне Тимохово, состоящей из единственного дома. Внушительный пятистенок на этом месте возвел в 1886 году купец Петр Алексеевич Белоглазов.

Внушительный пятистенок на этом месте возвел в 1886 году купец Петр Алексеевич Белоглазов.  Он имел лавку в Петербурге и поэтому приносил домой, в Заонежье, все последние новинки в области отделки и декоративно-прикладного искусства. Терем щедро украсили росписями. Пока еще этот огромный домище можно увидеть недалеко от Медвежьегорска.

Он имел лавку в Петербурге и поэтому приносил домой, в Заонежье, все последние новинки в области отделки и декоративно-прикладного искусства. Терем щедро украсили росписями. Пока еще этот огромный домище можно увидеть недалеко от Медвежьегорска.

Чудный по своей композиции терем находится в Воскресенском Нижегородской области. Деревянный модерновый особняк с элементами русского деревянного зодчества был построен в 1905 году среди липового парка, а вся эта красота принадлежала лесопромышленнику С. Н. Беляеву. Сейчас тут расположен краеведческий музей. Его экспозиция раскрывает тему строительства и сплава белян через историю семьи владельца усадьбы. Традиционно можно увидеть предметы крестьянского быта и кучу пожелтевших документов, но главной ценностью подобных музеев становятся их работники. И тут наш главный совет — всегда старайтесь пообщаться с музейщиками.

Сейчас тут расположен краеведческий музей. Его экспозиция раскрывает тему строительства и сплава белян через историю семьи владельца усадьбы. Традиционно можно увидеть предметы крестьянского быта и кучу пожелтевших документов, но главной ценностью подобных музеев становятся их работники. И тут наш главный совет — всегда старайтесь пообщаться с музейщиками.

Дело в том, что именно такие люди ходят в экспедиции по соседним деревням, получают новые экспонаты из рук местных жителей, собирают их семейные истории. Они обладают уникальным багажом знаний и могут стать для вас проводниками в малом городе, раскрыв в новом ракурсе его историю, которую рассказывают буквально из первых уст.

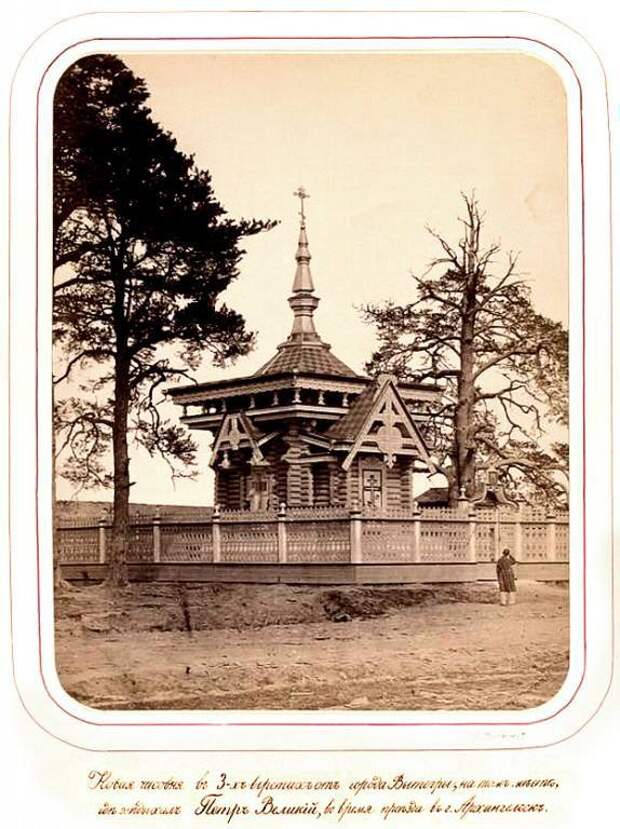

Часовня Исаакия Далматского в Вытегре Вологодской области — редкий образец деревянного зодчества в стиле северного модерна.  Была возведена в 1881 году на Беседной горе в честь Петра I, поскольку монарх родился в день памяти преподобного Исаакия и считал святого своим небесным покровителем. Местные легенды гласят, что место строительства было выбрано специально — якобы именно здесь у царя родились мысли о строительстве водного пути, соединяющего Балтику с Волгой.

Была возведена в 1881 году на Беседной горе в честь Петра I, поскольку монарх родился в день памяти преподобного Исаакия и считал святого своим небесным покровителем. Местные легенды гласят, что место строительства было выбрано специально — якобы именно здесь у царя родились мысли о строительстве водного пути, соединяющего Балтику с Волгой.

Несмотря на то, что факт пребывания Петра I в Вытегре документально не подтверждается, местность находилась в сфере внимания монарха. По его указу шотландский инженер Джон Перри произвел изыскания на водоразделе между Онежским и Белыми озерами, составил проекты будущего канала. В 1810 году первые суда прошли по Мариинской водной системе. При сооружении Вытегорского водохранилища Беседина Гора попала в зону в затопления, поэтому часовню перенесли ближе к центру, на Красную горку, где она и по сей день гармонично дополняет Сретенскую церковь.

При сооружении Вытегорского водохранилища Беседина Гора попала в зону в затопления, поэтому часовню перенесли ближе к центру, на Красную горку, где она и по сей день гармонично дополняет Сретенскую церковь.

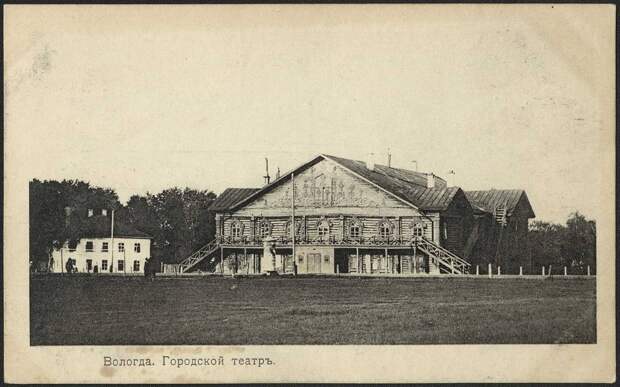

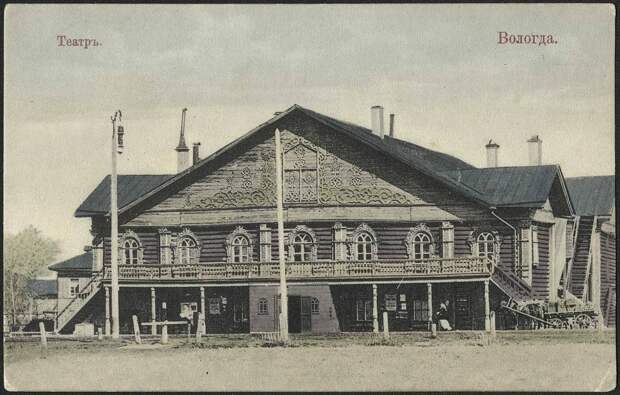

Один из театров Вологды последней трети 19 века. Здание, конечно, впечатляет. Огромная «изба» вмещала 600 человек.

Один из театров Вологды последней трети 19 века. Здание, конечно, впечатляет. Огромная «изба» вмещала 600 человек.

Гусь-Железный, Рязанская область, 1806 г. Пара десятков километров от всем привычного городка Гусь-Хрустальный, странные, запутанные места, где до сих пор за поворотом чудится восемнадцатый век, а расстояние между Владимиром и Рязанью кажется непреодолимым. И тут появляется первенец Европы – странный храм, где в яростном смешении дерутся провинциальная готика с нотками барокко и классицизма.

Пара десятков километров от всем привычного городка Гусь-Хрустальный, странные, запутанные места, где до сих пор за поворотом чудится восемнадцатый век, а расстояние между Владимиром и Рязанью кажется непреодолимым. И тут появляется первенец Европы – странный храм, где в яростном смешении дерутся провинциальная готика с нотками барокко и классицизма.

Это все – наследие братьев Баташевых, крупнейших промышленников своего времени, построивших здесь усадьбу, заводы по выделке железа, выкопавших 10-километровый пруд-плотину, по которой ходили суда.

Правда, это было государство внутри Российской империи: отчетности не добьешься, ревизоры пропадали, а легенды о порче монеты, кажется, витают над местными соснами до сих пор.

В малолюдной деревне Дуденцы Тверской области медленно разрушается чудеснейший образец эклектичного «ропетовского» стиля. О самом домике мало что известно, но на резной табличке под крышей можем заметить надпись: «Домъ Василья Яковлева Смирнова 1912 года».

Здание напоминает нарядный ярмарочный павильон, который хочется бесконечно разглядывать со всех сторон. Подмечаешь все новые прихотливые орнаменты, узнаешь в них двуглавых орлов, а в местах утраченного декора воображение уже само начинает дорисовывать сказку. И мысли, мысли продолжают бегать — что я могу сделать, лишь бы не дать этой красоте разрушиться окончательно.

Здание напоминает нарядный ярмарочный павильон, который хочется бесконечно разглядывать со всех сторон. Подмечаешь все новые прихотливые орнаменты, узнаешь в них двуглавых орлов, а в местах утраченного декора воображение уже само начинает дорисовывать сказку. И мысли, мысли продолжают бегать — что я могу сделать, лишь бы не дать этой красоте разрушиться окончательно.

Увы, но многие начинают ценить наследие в момент, когда его остается катастрофически мало. Берегите истинное.

Увы, но многие начинают ценить наследие в момент, когда его остается катастрофически мало. Берегите истинное.

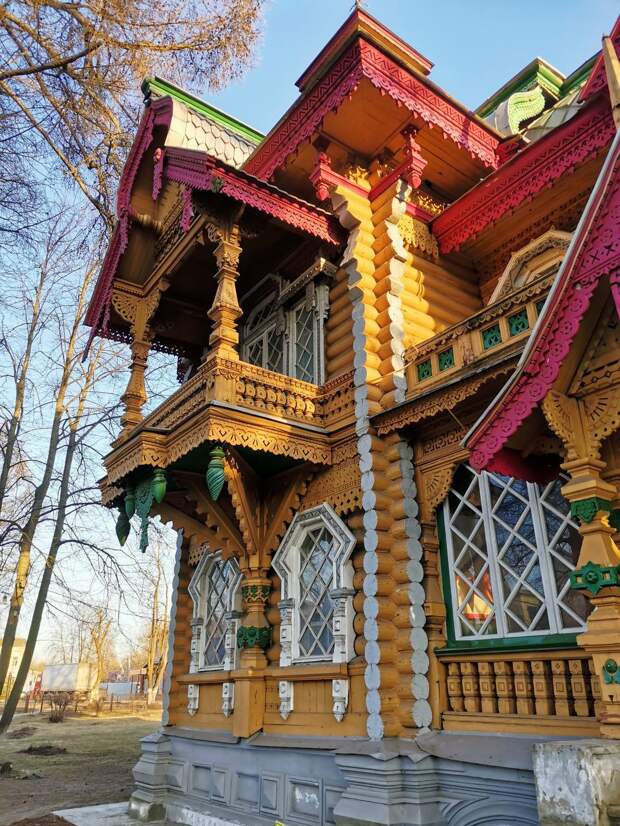

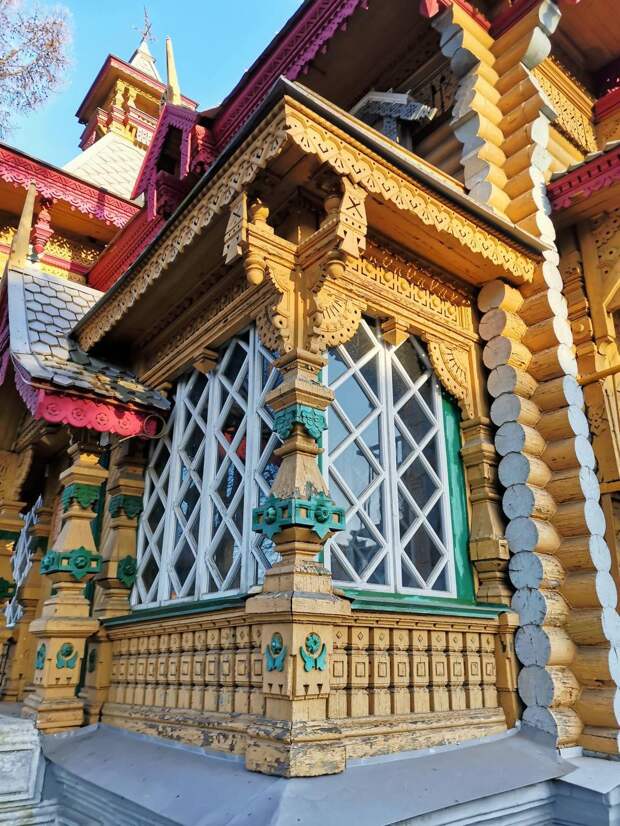

История Володарска Нижегородской области тесно связана с именем Николая Александровича Бугрова — известного нижегородского купца, потомственного хлебопромышленника и мецената, происходившего из старообрядческой семьи. В 1860-е годы он занимался строительством паровых мельниц на берегах Сеймы.

Купец специально возвел небольшую «летнюю дачу» недалеко от своего производства. Разбил парк, посадил липовую аллею, а теремок выбрал высотой всего в два этажа, зато какой архитектуры. Среди краеведов бытует мнение, что бугровский особняк был выполнен не по спецпроекту, а привезен со знаменитой XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде. Версия неудивительна, поскольку здание сочетает в себе богатство боярских палат и форму крестьянского жилища.

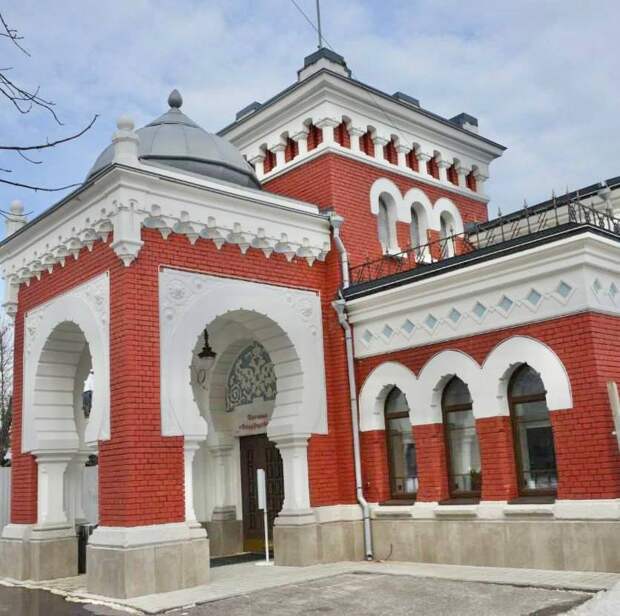

Купец специально возвел небольшую «летнюю дачу» недалеко от своего производства. Разбил парк, посадил липовую аллею, а теремок выбрал высотой всего в два этажа, зато какой архитектуры. Среди краеведов бытует мнение, что бугровский особняк был выполнен не по спецпроекту, а привезен со знаменитой XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде. Версия неудивительна, поскольку здание сочетает в себе богатство боярских палат и форму крестьянского жилища.

Сравнительно недавно была завершена реставрация здания, полностью восстановлены фасады (хотя колористическое решение не соответствует первоначальному) и некоторые фрагменты интерьеров. Сейчас в здании расположен музейный центр.

Сравнительно недавно была завершена реставрация здания, полностью восстановлены фасады (хотя колористическое решение не соответствует первоначальному) и некоторые фрагменты интерьеров. Сейчас в здании расположен музейный центр.

Яркая деталь: когда будете в Нижнем Новгороде, обязательно осмотрите усадьбу Рябининой (улица Ильинская, 56).  Дом XIX века имеет уникальный декор — маскароны в виде женских голов в платках

Дом XIX века имеет уникальный декор — маскароны в виде женских голов в платках  Бабушки в здании!

Бабушки в здании!

Покча в Пермском крае — одно из старейших сел Урала и всего русского Севера, первые упоминания о населённом пункте датируются 1472 годом.

На сегодняшний день здесь сохранился обширный пласт дореволюционной архитектуры рубежа XIX-XX веков, в особенности гражданской деревянной застройки.

На сегодняшний день здесь сохранился обширный пласт дореволюционной архитектуры рубежа XIX-XX веков, в особенности гражданской деревянной застройки.

Село было довольно экономически развитым населенным пунктом, одним из крупнейших в Прикамье к началу XX века. В большинстве своем деревянные дома принадлежали местным купцам и меценатам, которые и сформировали локальные архитектурные тенденции.

Село было довольно экономически развитым населенным пунктом, одним из крупнейших в Прикамье к началу XX века. В большинстве своем деревянные дома принадлежали местным купцам и меценатам, которые и сформировали локальные архитектурные тенденции.

В покчинских деревянных домах примечательно то, что заполнение фасадов идет рустованным тесом, имитирующим каменную кладку. Если окажетесь здесь, то непременно заметите на домах обилие декора плоским, объемным и даже пирамидальным рустом.

В покчинских деревянных домах примечательно то, что заполнение фасадов идет рустованным тесом, имитирующим каменную кладку. Если окажетесь здесь, то непременно заметите на домах обилие декора плоским, объемным и даже пирамидальным рустом.

Пропильная же резьба в основном используется на наличниках, в которых сочетается растительное узорочье с геометрическими мотивами.

Пропильная же резьба в основном используется на наличниках, в которых сочетается растительное узорочье с геометрическими мотивами.

«Керамическое панно особняка Рейнеке и его предполагаемый прототип — «Танцовщицы» 1896 года художника Франца фон Штука. Автор саратовского панно неизвестен. Решено оно оригинально — это вольное воспроизведение картины немца. У Штука оно мрачноватое, на особняке Рейнеке яркое и практически праздничное».

Текст и фото: Геннадий Крольман

Текст и фото: Геннадий Крольман

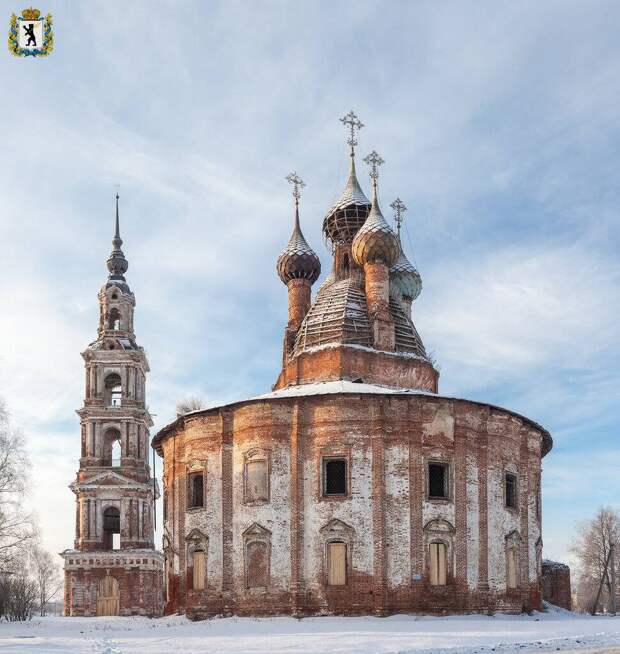

В центре села Курба Ярославской области высится уникальнейший по своей архитектуре Казанский храм. Он был построен в 1770 году на средства потомков рода Нарышкиных при участии местных прихожан.  К сожалению, история не сохранила имя архитектора церкви, но в ней читаются смелые композиционные решения. Мастер наверняка вдохновлялся мотивами столичного барокко и умело сочетал их с приемами ярославского зодчества XVIII века.

К сожалению, история не сохранила имя архитектора церкви, но в ней читаются смелые композиционные решения. Мастер наверняка вдохновлялся мотивами столичного барокко и умело сочетал их с приемами ярославского зодчества XVIII века. В плане храма лежит 16-ти лепестковая форма, которая не имеет аналогов в русской архитектуре. Появление подобного композиционного и конструктивного решений в екатерининское время — явление действительно исключительное. Также восхищают своей красотой и редкие фрески ярославских мастеров, которые насчитывают около 350 сюжетов на библейские темы.

В плане храма лежит 16-ти лепестковая форма, которая не имеет аналогов в русской архитектуре. Появление подобного композиционного и конструктивного решений в екатерининское время — явление действительно исключительное. Также восхищают своей красотой и редкие фрески ярославских мастеров, которые насчитывают около 350 сюжетов на библейские темы. С 2016 года консервацией храма занимался благотворительный фонд «Белый Ирис», что позволило остановить разрушение памятника. Недавно был согласован проект реставрации и приспособления, в ближайшее время уже начнутся работы по его восстановлению.

С 2016 года консервацией храма занимался благотворительный фонд «Белый Ирис», что позволило остановить разрушение памятника. Недавно был согласован проект реставрации и приспособления, в ближайшее время уже начнутся работы по его восстановлению.

Древняя Нерехта находится на полпути между Ярославлем и Костромой, на юго-западе Костромской области. Это небольшой городок с населением чуть больше 20 тысячи человек, который славился своими соляными варницами. Особенностью Нерехты было отсутствие городских укреплений — это был торгово-ремесленный посад с несколькими слободами.

Сегодня исторический центр города с комплексом церквей XVIII века и сохранившейся застройкой считается музеем под открытым небом, с уникальным гармоничным сочетанием природы и старинной архитектуры. На фоне храмов живописно рассыпаны резные деревянные домики, соседствующие с многочисленными купеческими особняками, усадьбами. Насладишься всей этой красотой — и спустишься к берегу реки углублять впечатления местными ландшафтами

Сегодня исторический центр города с комплексом церквей XVIII века и сохранившейся застройкой считается музеем под открытым небом, с уникальным гармоничным сочетанием природы и старинной архитектуры. На фоне храмов живописно рассыпаны резные деревянные домики, соседствующие с многочисленными купеческими особняками, усадьбами. Насладишься всей этой красотой — и спустишься к берегу реки углублять впечатления местными ландшафтами

Эдуард Скворцов

Эдуард Скворцов

Свежие комментарии