Любшанская крепость

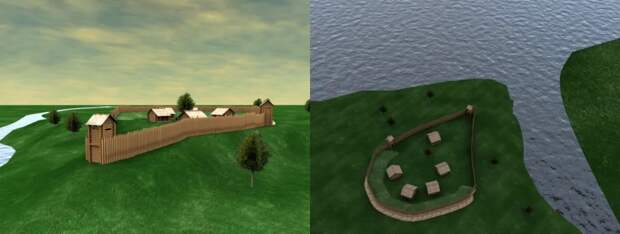

Ближайшие аналоги Любшанской крепости находятся в Центральной Европе, в ареале расселения западных славян — от Дуная до Польского Поморья. Крепостная стена Любшанской крепости представляла собой глиняный вал высотой около 3 м, укреплённый двумя подпорками из свободно сложенных камней. На валу была возведена защитная стена из деревянных клетей (каркас из брёвен с утрамбованной землёй внутри). Общая высота оборонительного сооружения составляла, по оценке археологов, до 7 м. Городище Любша расположено в 1,5 км к северо-востоку от Земляного городища Старой Ладоги, ниже по течению Волхова. Оно представляет из себя первое укрепление на Руси, имевшее каменные стены еще в начале 8 века. Городище занимает треугольный мыс в устье реки Любши, с напольной части окружено подковообразным валом длиной около 70 метров, высотой порядка 1.6 метра и шириной 6–8 метров. Раскопки на городище проводились С. Н. Орловым (1968 г.), В. П. Петренко (1970–1972 гг.) и Е.А. Рябининым (1997–2001 гг.). Всего раскопали 500 м² из его общей площади в 1800 м².

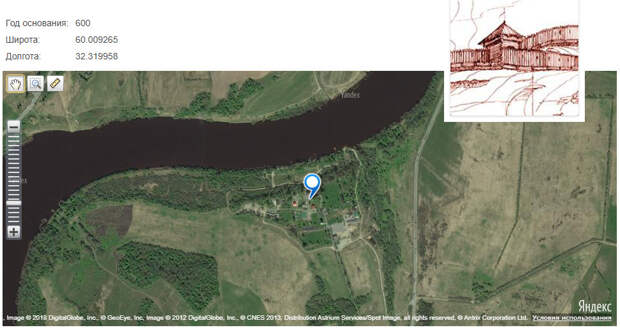

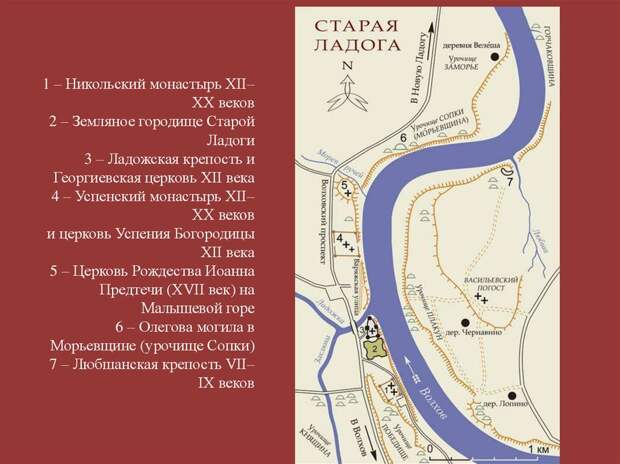

Крепостная стена Любшанской крепости представляла собой глиняный вал высотой около 3 м, укреплённый двумя подпорками из свободно сложенных камней. На валу была возведена защитная стена из деревянных клетей (каркас из брёвен с утрамбованной землёй внутри). Общая высота оборонительного сооружения составляла, по оценке археологов, до 7 м. Городище Любша расположено в 1,5 км к северо-востоку от Земляного городища Старой Ладоги, ниже по течению Волхова. Оно представляет из себя первое укрепление на Руси, имевшее каменные стены еще в начале 8 века. Городище занимает треугольный мыс в устье реки Любши, с напольной части окружено подковообразным валом длиной около 70 метров, высотой порядка 1.6 метра и шириной 6–8 метров. Раскопки на городище проводились С. Н. Орловым (1968 г.), В. П. Петренко (1970–1972 гг.) и Е.А. Рябининым (1997–2001 гг.). Всего раскопали 500 м² из его общей площади в 1800 м². На месте крепости с III века прослеживаются следы стоянки финно-угорских рыболовов. Первыми обитателями окрестностей Ладоги были чудские племена. В VI в. они построили в месте впадения в Волхов речки Любши свою дерево-земляную крепость, в которой находилась рыболовецкая стоянка с языческим святилищем. Население занималось в основном рыболовством, также подсечным земледелием и скотоводством. На рубеже VI—VII веков на месте древней стоянки появляется деревянный острог на валу.

На месте крепости с III века прослеживаются следы стоянки финно-угорских рыболовов. Первыми обитателями окрестностей Ладоги были чудские племена. В VI в. они построили в месте впадения в Волхов речки Любши свою дерево-земляную крепость, в которой находилась рыболовецкая стоянка с языческим святилищем. Население занималось в основном рыболовством, также подсечным земледелием и скотоводством. На рубеже VI—VII веков на месте древней стоянки появляется деревянный острог на валу.

Примерно к началу VIII века острог сожжён, предположительно славянами. В начале VIII века на месте финского острога строится каменно-земляная Любшанская крепость, характер сооружения которой позволяет отнести её к постройке западно-славянского типа. Около 753 года на другом берегу, в 2 км от острога выше по Волхову, появляется скандинавское (предположительно основанное выходцами с о. Готланд) поселение (будущая Ладога). Около 700 г. крепость чуди была сожжена пришедшими с юга словенами, которые построили на ее месте свою каменно-земляную крепость (первую каменную крепость на Руси). Внутренняя часть вала состояла из каркасных деревянных конструкций, засыпанных глиной и утрамбованных. На валах имелись деревянные сооружения. С наружной стены вал был обнесен подпорной стеной из колотой известняковой плиты. Крепость около двух столетий господствовала на Волховском пути. У крепости располагались посад и гавань с рынком и мастерскими. Здесь осуществлялась починка речных и морских судов (много находок ладейных заклепок, корабельных скреп и частей такелажа). Имелось развитое кузнечное производство (сталь и трехслойные ножи с высокой технологией производства) и ювелирное производство (уникальная по количеству и качеству предметов коллекция: славянские проволочные височные кольца с плотно закрученной на одном конце спиралью, балтские пластинчатые височные украшения, трапециевидные подвески, подковообразные железные фибулы). В 760-е годы словене разрушили и перестроили поселение в Ладоге, организовав на нём производство «глазчатых» бус для товарообмена, но на территории Любши эти бусы не обнаружены. Видимо Любшанская крепость выполняла сторожевые функции, осуществляя военно-административный контроль над устьем Волхова. Впрочем обширный посад (селище) Любши пока не исследован. Это остатки каменно-земляной крепости Любша, спрятавшиеся от посторонних глаз на противоположном от Старой Ладоги берегу Волхова, примерно напротив древнего курганного могильника "Урочище Сопки".

Это остатки каменно-земляной крепости Любша, спрятавшиеся от посторонних глаз на противоположном от Старой Ладоги берегу Волхова, примерно напротив древнего курганного могильника "Урочище Сопки".

Вероятно, она - древнейший архитектурный памятник Древней Руси, а также самый ранний известный след присутствия славян на русском Северо-Западе. Свидетельство самого интересного и темного времени - русской пред-истории!

"...исследование Любшанской крепости, - писал в конце девяностых годов археолог Евгений Рябинин, руководивший ее раскопками, - позволит... ответить на вопрос летописца «Откуда есть пошла Русская земля». Кем были эти пришельцы, которые сожгли первое поселение? Рябинин пришел к выводу: ими могли быть славянские переселенцы "первой волны", пришедшие с запада, с территорий между Подунавьем и Поморьем. Аналоги таким постройкам, как Любшанская крепость, раньше удавалось ранее находить именно в Центральной Европе. Кладка-укрепление глиняного вала. Любша

Кладка-укрепление глиняного вала. Любша

Каменным - сложенным из плитняка без раствора - было, конечно, лишь укрепление глиняных валов, на которых, в свой черед, были возведены деревянные укрепления - общая высота любшанских укреплений достигала 7 метров . Так или иначе, перед нами древнейшая каменная кладка в русской истории. Кладка-укрепление глиняного вала. Любша

Кладка-укрепление глиняного вала. Любша

И правда, ведь поселение на другом берегу реки, в Старой Ладоге, которая поныне держит бренд "первой русской столицы", появится лишь несколько десятилетий спустя, в середине VIII века, когда берега Волхова облюбуют скандинавские купцы с Готланда (раскопки Старой Ладоги вел тот же Рябинин, к сожалению, скончавшийся в 2010 году). Старая Ладога. Ювелирные украшения скандинавского производства

Старая Ладога. Ювелирные украшения скандинавского производства

Скандинавы впервые появились в Ладоге около 750 г. К этому времени относится основание открытого поселения на нынешнем Земляном городище. Его центром был ремесленный комплекс 750 – начала 780 гг. с кузницей в середине. Основатели, видимо, были выходцами с острова Готланд. На рубеже 760-770-х гг. скандинавское поселение было сожжено – видимо, словенами. Последующая материальная культура Ладоги представляет собою уже сплав славянских и скандинавских традиций.  На месте ремесленного комплекса возникла усадебная застройка и стеклодельные мастерские (просуществовали до 830-х гг.). В конце VIII в. был открыт Волжский путь на восток.

На месте ремесленного комплекса возникла усадебная застройка и стеклодельные мастерские (просуществовали до 830-х гг.). В конце VIII в. был открыт Волжский путь на восток.

Во 2-й трети IX в. в Ладоге произошел резкий демографический и экономический подъем. По берегам Ладожки появились парцеллы 6 м в ширину с канавами между ними (такая же планировка наблюдается в городе Рибе в Дании). Именно на 830-870-е гг. приходится существование первой Руси (посольства к Константинополь и Ингельгейм в 837-839 г., поход на Сурож в 852 г., поход на Константинополь в 860 г. и первое крещение Руси). Между слоями 840-860 гг. и 860-920 гг. (или 860/870-890 гг.) археологи фиксируют огромный пожар, отражающий период междоусобиц, о котором говорит русская летопись: «въста родъ на род, и быша усобице в них, и воевати сами на ся почаша». В огне междоусобной войны погибли и все остальные известные крепости Руси (Новые Дубовики, Сясьское городище, Холопий городок, Рюриково городище, Труворово городище, Камно и др.). На этот период приходится 1-й кризис серебра в Восточной Европе (в 860-е гг. на севере Руси шел рост монетных кладов. В 1-й половине 870-х гг. они еще многочисленны везде, кроме района Волхова. В последней четверти IX в. отмечены всего 2 клада. Нижняя точка серебра в России и Скандинавии – между 880 и 890 г. Их количество вновь растет в 1-м десятилетии X в.). Война закончилась в конце IX в. призванием Рюрика. Около 894 г. в Ладоге на месте мастерских был построен большой дом из частей разобранных судов (дворец князя Рюрика). В его середине располагался очаг, на нижнем ярусе широкие лавки для дружинников, на втором ярусе полати. Дворец просуществовал около 30 лет. В 930-х гг. был построен новый деревянный дворец из двух жилых зданий, соединенных крытым переходом (дворец князя Игоря). На противоположном берегу Волхова находился скандинавский могильник в урочище Плакун. Особое внимание археологов привлекло захоронение № 11, относящееся примерно к 900 г. Оно включало первое на Руси захоронение в деревянном гробу, установленном в деревянной камере, что было тогда характерной датской чертой. Возможно, это захоронение Рюрика. Но это лишь предположение. До сих пор место захоронения однозначно не найдено. На место могилы Рюрика претендуют 2 территории: дно озера около Тайничной башни Ладожского форта (Старая Ладога) и город Корела, нынешний Приозерск. Но никаких документальных подтвеорждений на это нет, версии основаны исключительно на легендах.

Война закончилась в конце IX в. призванием Рюрика. Около 894 г. в Ладоге на месте мастерских был построен большой дом из частей разобранных судов (дворец князя Рюрика). В его середине располагался очаг, на нижнем ярусе широкие лавки для дружинников, на втором ярусе полати. Дворец просуществовал около 30 лет. В 930-х гг. был построен новый деревянный дворец из двух жилых зданий, соединенных крытым переходом (дворец князя Игоря). На противоположном берегу Волхова находился скандинавский могильник в урочище Плакун. Особое внимание археологов привлекло захоронение № 11, относящееся примерно к 900 г. Оно включало первое на Руси захоронение в деревянном гробу, установленном в деревянной камере, что было тогда характерной датской чертой. Возможно, это захоронение Рюрика. Но это лишь предположение. До сих пор место захоронения однозначно не найдено. На место могилы Рюрика претендуют 2 территории: дно озера около Тайничной башни Ладожского форта (Старая Ладога) и город Корела, нынешний Приозерск. Но никаких документальных подтвеорждений на это нет, версии основаны исключительно на легендах.

Что дали раскопки.

Полевые исследования Пюбшанского городища в 1999году.

Полевые исследования Пюбшанского городища в 1999году.

Единственный результат радиоуглеродного анализа образца, взятого из тела вала на раскопе I (восточный фланг укреплений), определяет дату основания укрепления как VII — первую половину VIII в. Большой проблемой для археологов было то, что вал, по всей видимости, насыпан в несколько приемов. Некоторая вероятность разновременности частей вала сохраняется, но более вероятно, что укрепления городища были возведены единовременно в несколько приемов, c использованием грунта из разных карьеров.

Интересно, что на восточном фланге насыпи, у обрыва при впадении р. Любши в р. Волхов. в теле вала идет каменная подпорная стенка. Плодами работы археологов стали уникальные находки, число которых приблизительно равно 150. Особую ценность, если верить исследователям, представляют стрелы, сохранившиеся в остатках стен. Обнаруженные предметы помогли установить, что племена, населявшие эту местность в то время, поддерживали контакт с Поволжьем, Востоком, Прибалтикой. Реконструкция постройки была осуществлена в 2003 году. Научные изыскания также дали возможность разработать ее трехмерную модель, позволяющую понять, как когда-то выглядела реальная крепость. Произошло это уже в 2011-м.

Интересно, что на восточном фланге насыпи, у обрыва при впадении р. Любши в р. Волхов. в теле вала идет каменная подпорная стенка. Плодами работы археологов стали уникальные находки, число которых приблизительно равно 150. Особую ценность, если верить исследователям, представляют стрелы, сохранившиеся в остатках стен. Обнаруженные предметы помогли установить, что племена, населявшие эту местность в то время, поддерживали контакт с Поволжьем, Востоком, Прибалтикой. Реконструкция постройки была осуществлена в 2003 году. Научные изыскания также дали возможность разработать ее трехмерную модель, позволяющую понять, как когда-то выглядела реальная крепость. Произошло это уже в 2011-м. С внутренней стороны укрепления, были раскопаны жилые постройки, в том числе и примыкающие к оборонительному валу. Внутри них выявлены остатки отопительных сооружений — печей-каменок, от которой сохранился развал камней-валунов, некоторые из них достаточно крупные — длиной около 1,5 м и высотой 0,3 см. В центре одной из построек стоял столб.

С внутренней стороны укрепления, были раскопаны жилые постройки, в том числе и примыкающие к оборонительному валу. Внутри них выявлены остатки отопительных сооружений — печей-каменок, от которой сохранился развал камней-валунов, некоторые из них достаточно крупные — длиной около 1,5 м и высотой 0,3 см. В центре одной из построек стоял столб. Поверх вала зафиксирован слой разрушения крепости — сыпучий темно-серый гумус с углями и костями животных, в котором было расчищено множество небольших обломков плит известняка. Выше развала плит и слоя темно-серого гумуса прослежена прослойка пожара, образовавшаяся в результате гибели укреплений.

Поверх вала зафиксирован слой разрушения крепости — сыпучий темно-серый гумус с углями и костями животных, в котором было расчищено множество небольших обломков плит известняка. Выше развала плит и слоя темно-серого гумуса прослежена прослойка пожара, образовавшаяся в результате гибели укреплений.

После пожара в VIII веке, о причинах которого ученые пока только строят догадки — было ли это следствием нападения славян, или что-то другое, появляется каменно-земляная крепость. Во второй половине IX века, еще до образования Киевской Руси, Любшанская крепость прекращает существование.

После пожара в VIII веке, о причинах которого ученые пока только строят догадки — было ли это следствием нападения славян, или что-то другое, появляется каменно-земляная крепость. Во второй половине IX века, еще до образования Киевской Руси, Любшанская крепость прекращает существование. С напольной стороны вала Любшанской крепости в линзе золы (зачистка траншеи В.П.Петренко, копавшего Любшу в начале 1970-х) поисковик Константин Смольников при помощи металлодетектора обнаружил скандинавскую стальная шиловидную стрелу (для пробивания кольчуги). Стрела попала в деревянный острог и с ним сгорела. Это единственное свидетельство того, что варяги-находники брали Любшу штурмом. Но после этого вал был укреплен, а крепость перестроена.

С напольной стороны вала Любшанской крепости в линзе золы (зачистка траншеи В.П.Петренко, копавшего Любшу в начале 1970-х) поисковик Константин Смольников при помощи металлодетектора обнаружил скандинавскую стальная шиловидную стрелу (для пробивания кольчуги). Стрела попала в деревянный острог и с ним сгорела. Это единственное свидетельство того, что варяги-находники брали Любшу штурмом. Но после этого вал был укреплен, а крепость перестроена.

Между слоями 840-860 гг. и 860-920 гг. (или 860/870-890 гг.) археологи фиксируют огромный пожар, отражающий период междоусобиц, о котором говорит русская летопись: «въста родъ на род, и быша усобице в них, и воевати сами на ся почаша». В огне междоусобной войны погибли и все остальные известные крепости Руси (Новые Дубовики, Сясьское городище, Холопий городок, Рюриково городище, Труворово городище, Камно и др.). На этот период приходится 1-й кризис серебра в Восточной Европе (в 860-е гг. на севере Руси шел рост монетных кладов. В 1-й половине 870-х гг. они еще многочисленны везде, кроме района Волхова. В последней четверти IX в. отмечены всего 2 клада. Нижняя точка серебра в России и Скандинавии – между 880 и 890 г. Их количество вновь растет в 1-м десятилетии X в.).

Посетим еще курган "Могила Вещего Олега. От Староладожской крепости надо двигаться пешком по главной дороге в сторону Ладожского озера. Когда покинете пределы поселка Старая Ладога - надо пройти еще порядка 500 м. Курган будет с правой стороны. Пешком примерно 24 мин.

Описание

Курган "Могила Вещего Олега" - популярная достопримечательность села Старая Ладога Ленинградской области. По некоторым предположениям - место захоронения князя новгородского и киевского Олега (Вещего).

Курган "Могила Вещего Олега" - популярная достопримечательность села Старая Ладога Ленинградской области. По некоторым предположениям - место захоронения князя новгородского и киевского Олега (Вещего). В 1820 г. в урочище Сопки проводились археологические раскопки. В результате в одной земляной насыпи были обнаружены человеческие останки и некоторые воинские принадлежности.

В 1820 г. в урочище Сопки проводились археологические раскопки. В результате в одной земляной насыпи были обнаружены человеческие останки и некоторые воинские принадлежности. Связь этого места с Вещим Олегом связана с записью первой Новгородской летописи, в которой упоминается, что смерь великого князя датируется 922 г. и что его могила находится именно в Старой Ладоге.

Связь этого места с Вещим Олегом связана с записью первой Новгородской летописи, в которой упоминается, что смерь великого князя датируется 922 г. и что его могила находится именно в Старой Ладоге. Однако по исследованиям останков было выявлено, что они датируются IX в. А это место якобы связано с какими-то ритуальными обрядами, и его название образовалось в результате фольклорных исследований местности.

Однако по исследованиям останков было выявлено, что они датируются IX в. А это место якобы связано с какими-то ритуальными обрядами, и его название образовалось в результате фольклорных исследований местности. Во второй летописи сказано, что князь скончался и похоронен в Киеве на горе Щекавица в 912 г., и что смерь его связана с легендой. Она гласит о том, что князь был ужален змеей, выползшей из черепа любимого коня Олега, которого оплакивал князь.

Во второй летописи сказано, что князь скончался и похоронен в Киеве на горе Щекавица в 912 г., и что смерь его связана с легендой. Она гласит о том, что князь был ужален змеей, выползшей из черепа любимого коня Олега, которого оплакивал князь. Тем не менее, доподлинно местонахождения захоронения Вещего Олега не определено, и до сих пор является темой для споров.

Тем не менее, доподлинно местонахождения захоронения Вещего Олега не определено, и до сих пор является темой для споров.

https://chemodanus.ru/stories/vse-kreposti-leningradskoy-oblasti/#4426

https://aquilaaquilonis.livejournal.com/284659.html

http://x-material.ru/news/gorodishhe-lyubsha-drevnee-novgoroda-i-ladogi

Старая Ладога. Курганный могильник в урочище Сопки. За Волховом к северу - Любшанское городище

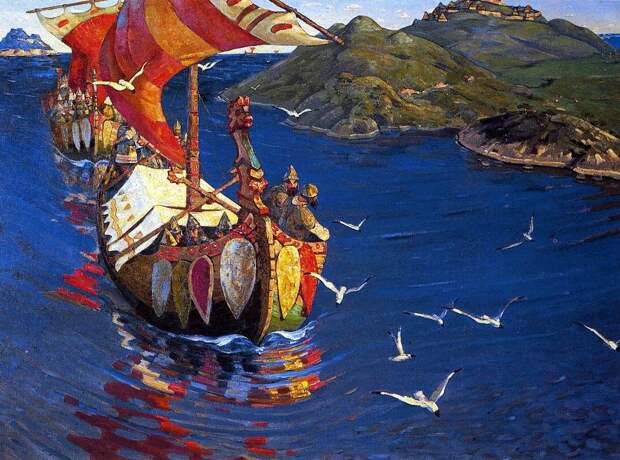

Старая Ладога. Курганный могильник в урочище Сопки. За Волховом к северу - Любшанское городище За свою непродолжительную историю в полтора века поселение дважды полностью сгорает, а также подвергается постоянным атакам со стороны воинственных скандинавских племён. А помешала дальнейшему развитию города сама природа. В середине IX века уровень воды в Ладожском озере неожиданно понизился и речка Любша обмелела настолько, что удобный порт около крепости перестал существовать. Люди покинули это место и переселились в район Староладожской крепости(о ней мы говорили в прошлый раз), которая изначально имела менее привлекательное расположение, поскольку местность была слишком топкой. Не случись того природного катаклизма, возможно, что именно Любшанскую крепость мы могли бы называть древней столицей Руси. Сегодня в этом месте продолжаются интенсивные археологические раскопки, поэтому попасть сюда можно в редких случаях и только в составе специальных групп. Полюбоваться Любшанской крепостью можно благодаря кисти великого Николая Рериха, который изобразил её на полотне «Заморские гости» (вначале темы).

За свою непродолжительную историю в полтора века поселение дважды полностью сгорает, а также подвергается постоянным атакам со стороны воинственных скандинавских племён. А помешала дальнейшему развитию города сама природа. В середине IX века уровень воды в Ладожском озере неожиданно понизился и речка Любша обмелела настолько, что удобный порт около крепости перестал существовать. Люди покинули это место и переселились в район Староладожской крепости(о ней мы говорили в прошлый раз), которая изначально имела менее привлекательное расположение, поскольку местность была слишком топкой. Не случись того природного катаклизма, возможно, что именно Любшанскую крепость мы могли бы называть древней столицей Руси. Сегодня в этом месте продолжаются интенсивные археологические раскопки, поэтому попасть сюда можно в редких случаях и только в составе специальных групп. Полюбоваться Любшанской крепостью можно благодаря кисти великого Николая Рериха, который изобразил её на полотне «Заморские гости» (вначале темы).  Городище Любша. Вид с мыса на Волхов

Городище Любша. Вид с мыса на Волхов

Свежие комментарии