Особняк (или дом) Кочневой возведен в 1805-1809 гг. известным архитектором, находящемся в эти годы на вершине своего творческого таланта, Луиджи Руска для гостинодворского купца первой гильдии Федора Ильина и его семейства, которое владело им до 1889 г. Затем его приобрел лесопромышленник Павел Алексеевич Кочнев на имя своей супруги Ольги Александровны Кочневой.

В историографии города здание известно как «Особняк или Дом Кочневой». При этом обычно подразумевают уже не только О.А. Кочневу, а и ее дочь Нину Павловну Кочневу, профессора Института экспериментальной медицины, которая жила в нем до своей кончины в 1954 г., правда уже во флигеле.

Особняк (или дом) Кочневой возведен в 1805-1809 гг. известным архитектором, находящемся в эти годы на вершине своего творческого таланта, Луиджи Руска для гостинодворского купца первой гильдии Федора Ильина и его семейства, которое владело им до 1889 г. Затем его приобрел лесопромышленник Павел Алексеевич Кочнев на имя своей супруги Ольги Александровны Кочневой.

В историографии города здание известно как «Особняк или Дом Кочневой». При этом обычно подразумевают уже не только О.А. Кочневу, а и ее дочь Нину Павловну Кочневу, профессора Института экспериментальной медицины, которая жила в нем до своей кончины в 1954 г., правда уже во флигеле.

В целом общий облик фасада скромен, что отвечает принципам Руска, но своеобразная композиция и классическая строгость придают ему неповторимый, истинно петербургский, облик. Здание имеет три этажа и выстроено с расчетом на то, что второй и третий этажи будут сняты только семьей владельца. Нижняя квартира предназначаась для возможной сдачи внаем.

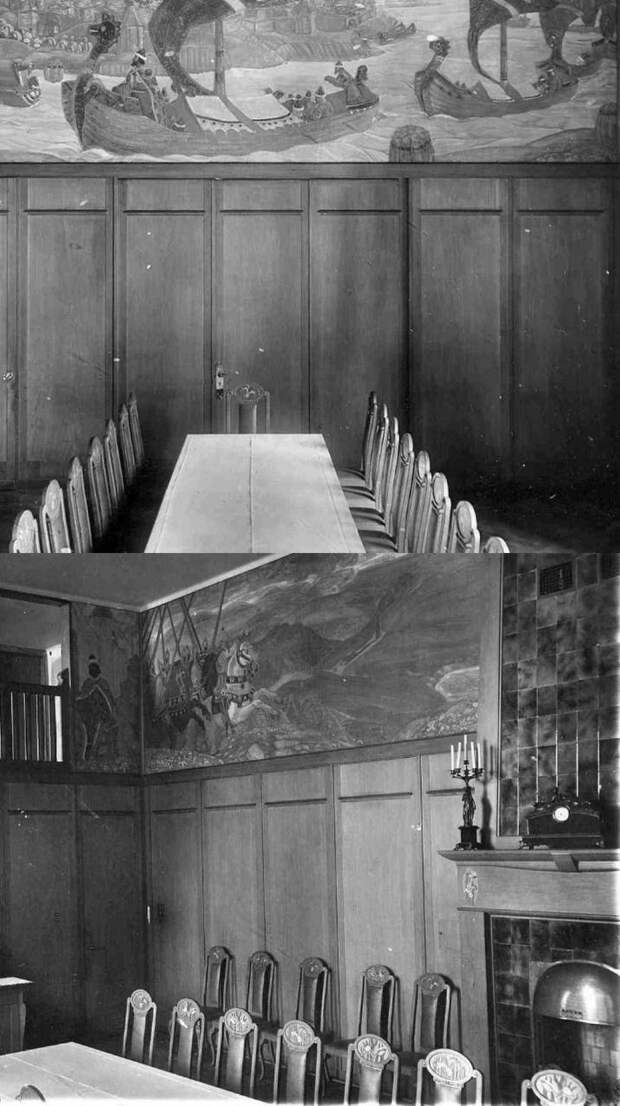

Одно из немногих исторических зданий в Санкт-Петербурге, которое сохранило свои интерьеры до наших дней практически в первозданном виде. Это удалось благодаря усилиям последней владелицы дома - Нины Павловны Кочневой. Ей удалось добиться в 1918 году признания особняка объектом культурного наследия. В особняке после революции чередой сменялись новые «владельцы», а точнее арендаторы: детский дом, редакция «Красной газеты», Сельско-строительный техникум и наконец Государственный строительный проектный институт М5 (ГСПИ-5), которые приспосабливали его для своих целей и потребностей. С 1964 года здесь расположились администрация и хозяйственные службы Ленконцерта, ставшего с 1993 года Петербург-концертом.

В особняке после революции чередой сменялись новые «владельцы», а точнее арендаторы: детский дом, редакция «Красной газеты», Сельско-строительный техникум и наконец Государственный строительный проектный институт М5 (ГСПИ-5), которые приспосабливали его для своих целей и потребностей. С 1964 года здесь расположились администрация и хозяйственные службы Ленконцерта, ставшего с 1993 года Петербург-концертом.

Реставрация проводилась в 1963, 1980 гг. Обе указанные реставрации осуществлялись помимо ремонтов, проведенных в 1950 -1952 и в 1992 годах. В 1950-1952 гг. реставрацию живописи выполнял Н.В. Перцев. Особенность реставрации была еще в том, что работы велись в здании, где находилось работающее учреждение.

Реставрация проводилась в 1963, 1980 гг. Обе указанные реставрации осуществлялись помимо ремонтов, проведенных в 1950 -1952 и в 1992 годах. В 1950-1952 гг. реставрацию живописи выполнял Н.В. Перцев. Особенность реставрации была еще в том, что работы велись в здании, где находилось работающее учреждение.

Ныне уютные гостиные и залы особняка Н.П. Кочневой служат для камерных концертов и театральных представлений, приятной особенностью которых является живой голос исполнителей, певцов и артистов, не пользующихся микрофоном, что привлекает сюда ценителей прекрасного.

Ныне уютные гостиные и залы особняка Н.П. Кочневой служат для камерных концертов и театральных представлений, приятной особенностью которых является живой голос исполнителей, певцов и артистов, не пользующихся микрофоном, что привлекает сюда ценителей прекрасного.

С тех пор, никаких изменений в планировке и внутреннем убранстве особняка не происходило. Здесь отлично сохранились зеркала, изготовленные на Императорском фарфором заводе.

В настоящее время в особняке располагается концертный зал, а значит попасть сюда довольно просто: достаточно купить билет на любое из мероприятий.

В настоящее время в особняке располагается концертный зал, а значит попасть сюда довольно просто: достаточно купить билет на любое из мероприятий.

наб. реки Фонтанки, 41

Почему в Петербурге так много зданий в стиле модерн?

В начале XX века Санкт-Петербург переживал архитектурный бум. Новые технологии, прогрессивные идеи и бурный рост промышленности привели к появлению стиля модерн, который стремился соединить эстетику и функциональность. Петербург всегда был «окном в Европу», а архитекторы вдохновлялись зданиями Парижа, Вены и Берлина. Гибкость стиля позволяла сочетать стекло, металл и плавные линии, создавая эффектные и удобные постройки.

Петербург всегда был «окном в Европу», а архитекторы вдохновлялись зданиями Парижа, Вены и Берлина. Гибкость стиля позволяла сочетать стекло, металл и плавные линии, создавая эффектные и удобные постройки. Но была и другая причина — желание подчеркнуть статус и успех. Купцы, промышленники и владельцы компаний заказывали дома в модном стиле, чтобы показать свою прогрессивность и вкус. Яркий пример — Дом Зингера, ставший визитной карточкой модерна в России.

Но была и другая причина — желание подчеркнуть статус и успех. Купцы, промышленники и владельцы компаний заказывали дома в модном стиле, чтобы показать свою прогрессивность и вкус. Яркий пример — Дом Зингера, ставший визитной карточкой модерна в России. Однако мода на модерн была недолгой. Уже после революции стиль начали считать слишком «буржуазным», а на смену ему пришла строгая и монументальная архитектура конструктивизма.

Однако мода на модерн была недолгой. Уже после революции стиль начали считать слишком «буржуазным», а на смену ему пришла строгая и монументальная архитектура конструктивизма.

Дом Зингера — американская мечта в русском модерне Об этом сооружении можно пи сать бесконечно и никогда не устанешь им любоваться.

Об этом сооружении можно пи сать бесконечно и никогда не устанешь им любоваться. Начало строительства. В начале XX века американская компания «Зингер» решила построить в Санкт-Петербурге своё представительство. По замыслу владельцев, здание должно было стать небоскрёбом, как офисы компании в США.

Начало строительства. В начале XX века американская компания «Зингер» решила построить в Санкт-Петербурге своё представительство. По замыслу владельцев, здание должно было стать небоскрёбом, как офисы компании в США.  Проэкт был вот таким. Однако в историческом центре Петербурга запрещалось строить здания выше Зимнего дворца (23,5 м).

Проэкт был вот таким. Однако в историческом центре Петербурга запрещалось строить здания выше Зимнего дворца (23,5 м).  Павел Сюзор спроектировал эффектную башню со стеклянным куполом, создавая визуальную устремлённость ввысь.

Павел Сюзор спроектировал эффектную башню со стеклянным куполом, создавая визуальную устремлённость ввысь. Архитектурные особенности. Дом Зингера стал одним из первых зданий в России с металлическим каркасом, что позволяло создать большие оконные проёмы и просторные помещения. Его фасад оформлен в стиле модерн: изогнутые линии, изящные кованые балконы, мозаики и скульптуры. Особое внимание привлекает стеклянный купол с бронзовой фигурой, символизирующей прогресс и глобальное влияние компании.

Архитектурные особенности. Дом Зингера стал одним из первых зданий в России с металлическим каркасом, что позволяло создать большие оконные проёмы и просторные помещения. Его фасад оформлен в стиле модерн: изогнутые линии, изящные кованые балконы, мозаики и скульптуры. Особое внимание привлекает стеклянный купол с бронзовой фигурой, символизирующей прогресс и глобальное влияние компании. Технические новшества. В здании были применены передовые технологии для того времени. Впервые в Петербурге установили автоматические двери, а также лифт, скрытый за декоративной решёткой. Внутренние интерьеры отличались богатой отделкой: мрамор, бронза, резное дерево, витражи.

Технические новшества. В здании были применены передовые технологии для того времени. Впервые в Петербурге установили автоматические двери, а также лифт, скрытый за декоративной решёткой. Внутренние интерьеры отличались богатой отделкой: мрамор, бронза, резное дерево, витражи. Трансформация в Дом книги. После революции 1917 года здание национализировали, и вскоре здесь разместилось издательство. В 1938 году открылся крупнейший книжный магазин Ленинграда — «Дом книги». Он пережил блокаду, войну, перестройку и до сих пор остаётся важным центром книжной культуры.

Трансформация в Дом книги. После революции 1917 года здание национализировали, и вскоре здесь разместилось издательство. В 1938 году открылся крупнейший книжный магазин Ленинграда — «Дом книги». Он пережил блокаду, войну, перестройку и до сих пор остаётся важным центром книжной культуры.

Современное значение. Сегодня Дом Зингера является одной из визитных карточек Петербурга. Здесь по-прежнему работает крупнейший книжный магазин города, а само здание стало памятником архитектуры, в котором сочетаются деловой американский стиль и изысканность русского модерна.

Современное значение. Сегодня Дом Зингера является одной из визитных карточек Петербурга. Здесь по-прежнему работает крупнейший книжный магазин города, а само здание стало памятником архитектуры, в котором сочетаются деловой американский стиль и изысканность русского модерна.  Фото Игоря Халина

Фото Игоря Халина

Училищный дом имени Петра Великого  Это здание вот уже второе столетие подряд считают петербургским символом просвещения и образования.

Это здание вот уже второе столетие подряд считают петербургским символом просвещения и образования.

В начале прошлого века здесь находилось ремесленное училище, после революции — общеобразовательная школа, а уже с 1944 года — знаменитое Нахимовское военно-морское училище.

В начале прошлого века здесь находилось ремесленное училище, после революции — общеобразовательная школа, а уже с 1944 года — знаменитое Нахимовское военно-морское училище.

Петербургская высотка в московском стиле «Дом со шпилем» – так называют это высотное здание в Петербурге на Московском проспекте. Его также часто называют по-московски - сталинкой, потому что тип строения похож на знаменитые столичные здания, построенные в стиле сталинского неоклассицизма. 76-метровый шпиль этого дома можно увидеть с любой точки проспекта.

«Дом со шпилем» – так называют это высотное здание в Петербурге на Московском проспекте. Его также часто называют по-московски - сталинкой, потому что тип строения похож на знаменитые столичные здания, построенные в стиле сталинского неоклассицизма. 76-метровый шпиль этого дома можно увидеть с любой точки проспекта. Дом этот относят к долгостроям, ведь его начали возводить еще до войны, а закончили – в 1953-м. Есть версия, что по первоначальному проекту здание должно было венчаться не шпилем, а гигантской фигурой человека, держащего в руках корабль, что для города Петра, конечно, символично, однако позже от этой идеи отказались.

Дом этот относят к долгостроям, ведь его начали возводить еще до войны, а закончили – в 1953-м. Есть версия, что по первоначальному проекту здание должно было венчаться не шпилем, а гигантской фигурой человека, держащего в руках корабль, что для города Петра, конечно, символично, однако позже от этой идеи отказались. Дом со шпилем часто именуют Генеральским. Его также принято считать первым небоскребом Петербурга.

Дом со шпилем часто именуют Генеральским. Его также принято считать первым небоскребом Петербурга.

Дом торгово-промышленного товарищества «Ф.Г Бажанов и А.П. Чувалдина» или дом Бажанова.  Годы постройки: 1907-1909. Архитектор: Алешин Павел Федотович. Стиль: северный модерн

Годы постройки: 1907-1909. Архитектор: Алешин Павел Федотович. Стиль: северный модерн

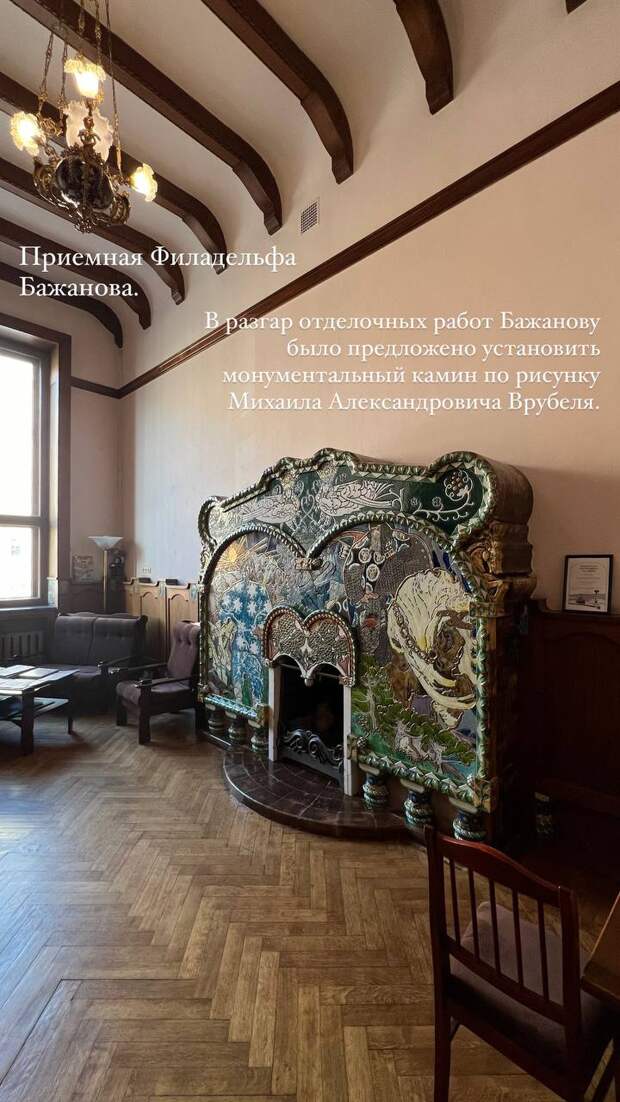

Филадельф Геннадьевич Бажанов являлся директором-распорядителем "Торгово-Промышленного товарищества Ф. Г. Бажанова и А. П. Чувалдиной" - известной и богатой в начале XX века фирмы. Для её нужд здесь было решено строить жилой дом, где бы разместились собственные квартиры членов товарищества. Дом был построен по заказу крупного акционерного общества - Торгово-промышленного товарищества «Ф.Г. Бажанова и А.П. Чувалдиной». Дом спроектирован 26-летним архитектором Павлом Алешиным и является единственным проектом мастера в Санкт-Петербурге.

Дом был построен по заказу крупного акционерного общества - Торгово-промышленного товарищества «Ф.Г. Бажанова и А.П. Чувалдиной». Дом спроектирован 26-летним архитектором Павлом Алешиным и является единственным проектом мастера в Санкт-Петербурге. Передняя постройка, в которой и находилась квартира самого Бажанова, скрывает протяженный двор, где располагались отдельные парадные с апартаментами для сотрудников товарищества, столовые, общежитие, прачечные и другие хозяйственные пространства.

Передняя постройка, в которой и находилась квартира самого Бажанова, скрывает протяженный двор, где располагались отдельные парадные с апартаментами для сотрудников товарищества, столовые, общежитие, прачечные и другие хозяйственные пространства.

Сейчас в доме Бажанова находится детская библиотека. Посетить может любой желающий без оформления читательского билета.

Сейчас в доме Бажанова находится детская библиотека. Посетить может любой желающий без оформления читательского билета.

Но нам нужен не сам дом, а кое-что внутри него.  В доме Бажанова можно найти настоящее произведение искусства

В доме Бажанова можно найти настоящее произведение искусства

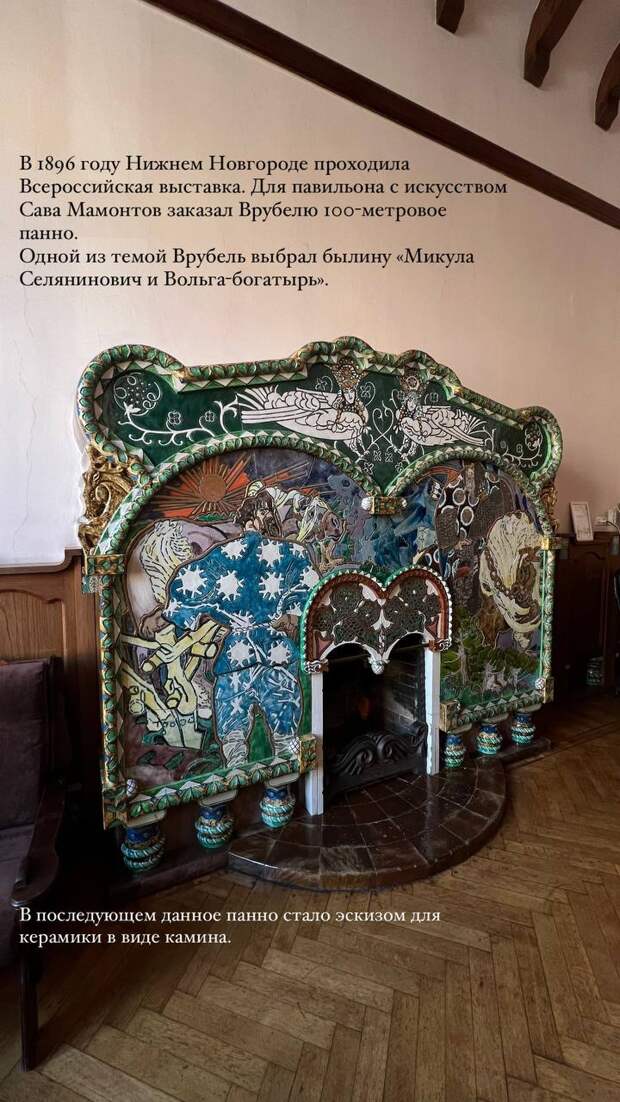

Это камин по эскизу М.А. Врубеля на былинный сюжет встречи Микулы Селяниновича и Вольги Святославича.

Это камин по эскизу М.А. Врубеля на былинный сюжет встречи Микулы Селяниновича и Вольги Святославича. Всего в мире существует 5 таких каминов. Тот, который расположен в доме купца Бажанова, действующий!

Всего в мире существует 5 таких каминов. Тот, который расположен в доме купца Бажанова, действующий!

ул. Марата, 72

Три сестры на Фонтанке Именно так в народе прозвали три разноцветных дома вблизи Сенного рынка на набережной реки Фонтанки.

Именно так в народе прозвали три разноцветных дома вблизи Сенного рынка на набережной реки Фонтанки.

Они были построены еще в 18 веке директором Придворной певческой Капеллы Полторацким Марком Федоровичем и подарены своим дочерям в приданое.

Три похожих друг на друга дома, покрашенные в цвета светофора- это дома Полторацких и Олениных, сохранившиеся на Фонтанке с середины 18 века.

Пойдемся немного по Гатчине

Самое старое деревянное здание Гатчины — дом Ольдерогге.  Он построен в 1828 году.

Он построен в 1828 году.  В 1919 году здесь размещалась редакция газеты «Приневский край», которую издавали для гражданского населения в Северо-Западной армии Юденича. Одним из редакторов работал Александр Иванович Куприн. Яркий образ Гатчины тех месяцев отражён в повести «Купол святого Исаакия Далматского».

В 1919 году здесь размещалась редакция газеты «Приневский край», которую издавали для гражданского населения в Северо-Западной армии Юденича. Одним из редакторов работал Александр Иванович Куприн. Яркий образ Гатчины тех месяцев отражён в повести «Купол святого Исаакия Далматского».

«Осень 1919 года была очень хороша на севере России. Особенно глубоко и сладко-грустно чувствовалась ее прохладная прелесть в скромной тишине патриархальной Гатчины».  В один из дней солдаты узнали, что один из стрелков на передовой увидел сияющие купола Исаакия:

В один из дней солдаты узнали, что один из стрелков на передовой увидел сияющие купола Исаакия:

«Весть эта обежала всю Гатчину, как электрический ток. Весь день я только и слышал о куполе св. Исаакия. Какое счастье дает надежда. Ее называют крылатой, и правда от нее расширяется сердце, и душа стремится ввысь, в синее, холодное, осеннее небо». Северо-Западная армия отступила. С ней ушел и Куприн. В доме располагались самые разные организации — от Красного Креста до добровольной народной дружины.

Северо-Западная армия отступила. С ней ушел и Куприн. В доме располагались самые разные организации — от Красного Креста до добровольной народной дружины.

Сейчас здание передано Музейному агентству Ленинградской области, планируется, что внутри после реставрации разместиться музейное пространство.

Сейчас здание передано Музейному агентству Ленинградской области, планируется, что внутри после реставрации разместиться музейное пространство.  Вокруг дома Ольдерогге благоустроили территорию. Здесь установлены памятники Куприну, его кошке Ю-ю и собаке Сапсану.

Вокруг дома Ольдерогге благоустроили территорию. Здесь установлены памятники Куприну, его кошке Ю-ю и собаке Сапсану.  Сапсан был представителем редкой древнерусской породы меделян — к началу XX века меделяны оставались только в Гатчине (месте императорской охоты), а после 1917 года исчезли.

Сапсан был представителем редкой древнерусской породы меделян — к началу XX века меделяны оставались только в Гатчине (месте императорской охоты), а после 1917 года исчезли.

Еще один объект в Гатчине - дом художника Павла Щербакова В 1911 году художник Павел Щербов выстроил в Гатчине причудливый особняк в стилистике позднего модерна.

В 1911 году художник Павел Щербов выстроил в Гатчине причудливый особняк в стилистике позднего модерна.  «Дом такой же оригинальный, как и сами его хозяева. В детстве дом этот казался мне средневековым замком. Его окружала большая стена, булыжники для которой собирали сами Щербовы. Крыша и стена были покрыты красной черепицей», — писала Ксения Куприна.

«Дом такой же оригинальный, как и сами его хозяева. В детстве дом этот казался мне средневековым замком. Его окружала большая стена, булыжники для которой собирали сами Щербовы. Крыша и стена были покрыты красной черепицей», — писала Ксения Куприна.  Щербов был известным художником-карикатуристом, дружил с Горьким и Шаляпиным, вёл обширную переписку, около десяти лет путешествовал по Востоку, добрался до Африки и Килиманджаро, много фотографировал, собрал этнографическую коллекцию, которую передал в РГО.

Щербов был известным художником-карикатуристом, дружил с Горьким и Шаляпиным, вёл обширную переписку, около десяти лет путешествовал по Востоку, добрался до Африки и Килиманджаро, много фотографировал, собрал этнографическую коллекцию, которую передал в РГО.

В советское время в здании устроили коммуналку, здесь жили 12 семей. В 1992 году был открыт Музей-усадьба П.Е. Щербова.

В советское время в здании устроили коммуналку, здесь жили 12 семей. В 1992 году был открыт Музей-усадьба П.Е. Щербова.  К счастью, сейчас здание на реставрации. Здесь скрупулёзно подходят ко всем аспектам бытования дома — от печей до черепицы. Случаются и интересные находки: в 2022 году на чердаке нашли револьвер «Смит и Вессон» и переписку (!) Щербова с Куприным.

К счастью, сейчас здание на реставрации. Здесь скрупулёзно подходят ко всем аспектам бытования дома — от печей до черепицы. Случаются и интересные находки: в 2022 году на чердаке нашли револьвер «Смит и Вессон» и переписку (!) Щербова с Куприным.  Ждем, когда можно будет вновь попасть в замечательный дом, где эксцентричная натура хозяина полностью соответствует архитектуре.

Ждем, когда можно будет вновь попасть в замечательный дом, где эксцентричная натура хозяина полностью соответствует архитектуре.

Католический костел Пресвятой Девы Марии Кармельской в Гатчине.

Построен в 1911 году, сильно пострадал во время ВОВ, после войны тут располагались гараж и столярная мастерская.

В 1995 году здание вернули общине, сейчас в восстановленной части костела проходят органные концерты.

В 1995 году здание вернули общине, сейчас в восстановленной части костела проходят органные концерты.

Гатчинский дворец пожалуй, знают все.  Но не всем известно что есть еще и тоннель под Гатчинском дворцом

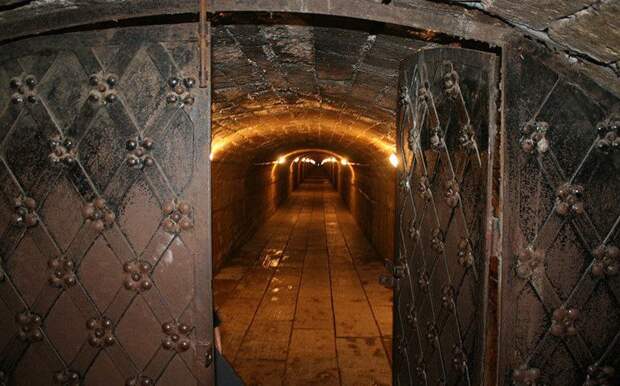

Но не всем известно что есть еще и тоннель под Гатчинском дворцом  Есть много легенд о существовании подземных ходов под самыми разными дворцами Петербурга. Однако один из немногих реально существующих расположен в пригороде — под Гатчинским дворцом.

Есть много легенд о существовании подземных ходов под самыми разными дворцами Петербурга. Однако один из немногих реально существующих расположен в пригороде — под Гатчинским дворцом.

Его прорыли еще при первом владельце этого здания, Григории Григорьевиче Орлове. Это было в 1770-х. Ход ведет к гроту на берегу Серебряного озера. Считается, что устроен он был ради развлечения — это была характерная для своего времени «архитектурная затея». Длина подземного тоннеля — 130 метров. Одна из главных его «фишек» — отличная акустика. Можете сами прийти во дворец, спуститься в тоннель и убедиться, что грот, к которому ведет тоннель, не зря назвали «Эхо».

Длина подземного тоннеля — 130 метров. Одна из главных его «фишек» — отличная акустика. Можете сами прийти во дворец, спуститься в тоннель и убедиться, что грот, к которому ведет тоннель, не зря назвали «Эхо».

Ну и просто пару красивых фото.  Дворцовая площадь. Санкт-Петербург

Дворцовая площадь. Санкт-Петербург

И на сегодня все

И на сегодня все

Свежие комментарии