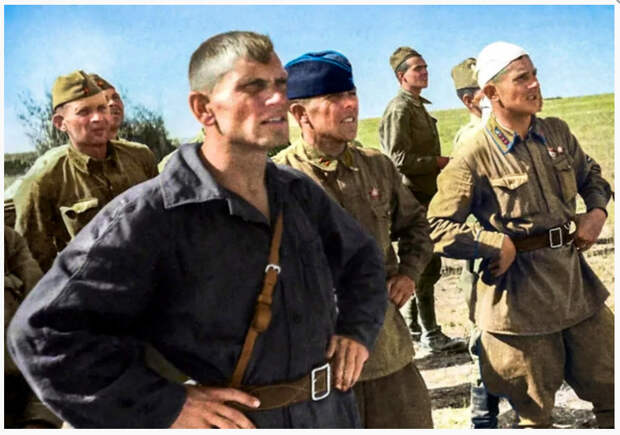

Фото: Знаменитая фотография «Комбат» военкора Макса Альперта, которая может быть иллюстрацией к любому году Великой Отечественной войны. На снимке — младший политрук Алексей Ерёменко, погибший в 1942 году.

Фото: Знаменитая фотография «Комбат» военкора Макса Альперта, которая может быть иллюстрацией к любому году Великой Отечественной войны. На снимке — младший политрук Алексей Ерёменко, погибший в 1942 году.

22 июня 1941 года произошло то, чему было суждено быть: Гитлер, подчинивший почти всю Европу, «неожиданно» напал на СССР.

Началась мировая война за новый глобальный передел мира.

Активное сопротивление противнику смогла оказать только часть гарнизона. Защитники стихийно объединялись в боевые группы, действовавшие по большей части разрозненно. По этой причине гарнизон не имел возможности отразить атаки подразделений 45-й пехотной дивизии, деблокировать выходы и осуществить организованный прорыв.

«ТАРТЮФ, ИЛИ ОБМАНЩИК»

В тот субботний вечер 21 июня в городских парках Минска звучали духовые оркестры, в кинотеатрах было полно зрителей, во многих школах шли выпускные балы.

На сцене минского Дома Красной Армии давали комедию Мольера «Тартюф, или Обманщик». На сцене корифеи МХАТа, приехавшие на гастроли из Москвы.

«Мы искренне смеялись, — вспоминает первый заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал Иван Болдин.

— Веселил находчивый артиллерист Яшка, иронические улыбки вызывал Попандопуло. Музыка разливалась по всему залу и создавала праздничную атмосферу».

Болдин ошибся: театр оперетты гастролировал в Минске весной. Генерала просто подвела память, что, в общем-то, немудрено — сколько событий (и каких!) прошло с той поры.

«Неожиданно в нашей ложе показался начальник разведотдела штаба Западного Особого военного округа полковник С.

В. Блохин. Наклонившись к командующему генералу армии Д. Г. Павлову, он что-то тихо прошептал.

— Этого не может быть, — послышалось в ответ. Начальник разведотдела удалился.

— Чепуха какая-то, — вполголоса обратился ко мне Павлов.

— Разведка сообщает, что на границе очень тревожно. Немецкие войска якобы приведены в полную боевую готовность и даже начали обстрел отдельных участков нашей границы.

Затем Павлов слегка коснулся моей руки и, приложив палец к губам, показал на сцену, где изображались события гражданской войны. В те минуты они, как и само слово «война», казались далеким прошлым.

Никто из сидящих в зале, а тем более люди невоенные, даже предполагать не мог, что буквально рядом начинается поистине чудовищная война, которая повлечет за собой огромные жертвы и разрушения, тяжкие страдания и уничтожение бесценных культурных и научных богатств, созданных человеческим гением»

(И. Болдин, «Страницы жизни», Москва, 1961 год). Переходя советскую границу, солдаты и офицеры Вермахта были уверены, что война в России будет повторением боевых действий в Европе

Переходя советскую границу, солдаты и офицеры Вермахта были уверены, что война в России будет повторением боевых действий в Европе

На седьмой день войны Минск пал.

Генерал Павлов был предан военному суду и по его приговору расстрелян.

МИФ О «НЕОЖИДАННОМ» НАПАДЕНИИ

Готовя блицкриг, Гитлер не подозревал, что благодаря героизму, мужеству и высочайшему профессионализму советских разведчиков в Москве прекрасно знали практически все, что касалось плана «Барбаросса». В том числе время начала выдвижения войск Вермахта на исходные для нападения позиции. Не говоря уже о том, какие группировки и на каком направлении будут наносить удар.

Если исходить из рассекреченных и уже опубликованных на сегодня данных разведслужб о подготовке Рейха к войне, то едва ли найдется какой-либо аспект этой подготовки, который не был бы известен им, а, следовательно, и высшему военному командованию СССР.

Нападение на Советский Союз не было внезапным. Таково, кстати, категорическое мнение многолетнего начальника ГРУ генерала армии П. И. Ивашутина.

Который год ангажированные авторы соревнуются в злорадстве, описывая неудачи 1941‑го. Если им верить, то советские войска разбегались по лесам или покорно сдавались оккупантам

Однако это не позволило предотвратить катастрофу лета 1941-го. Почему? Согласно утвердившемуся мнению, войска вопреки позиции Генерального штаба РККА не дал привести в полную боевую готовность Сталин, утвердившийся в своей гениальности и не веривший в нападение Гитлера. Стало быть, он и виновен в катастрофе лета 1941-го.

По другой версии, которой придерживаются апологеты «исторической школы» предателя Резуна («Суворова»), Сталин сам хотел напасть на Германию, а Гитлер упредил его в этом намерении, нанеся сокрушительный превентивный удар.

…Выбирая дату агрессии, фюрер германской нации руководствовался несколькими соображениями. Приводя в действие план «Барбаросса», Гитлер предполагал обойтись без зимней кампании, разгромив противника в приграничных сражениях, и затем, развивая успех, вырваться на оперативный простор, к Москве, и одним ударом покончить со вчерашним заклятым союзником — что фактически и произошло. Не хватило самой «малости».

В своей знаменитой речи 3 июля 1941 года Сталин по политическим соображениям глобального порядка употребил слова «неожиданно» и «вероломно» применительно к факту нападения нацистской Германии на Советский Союз. Термином же «внезапно» впервые стал оперировать Хрущёв, начиная с ХХ съезда КПСС.

При наличии оперативной готовности само по себе объявление войны фактически не влияет на ход боевых действий и имеет только политический смысл; Гитлер, разумеется, не хотел терять лицо в глазах Европы, а потому действовал по классике: вначале разрыв дипломатических отношений, затем — война.

Но Сталин не дал ему такой возможности. Вот почему посол Рейха в СССР граф Шуленбург был принят наркомом иностранных дел Вячеславом Молотовым только после того, как началось вторжение, — ранним утром 22 июня 1941 года.

РАЗВЕДКА ДОЛОЖИЛА ТОЧНО

Когда речь заходит о данных советской разведки относительно точной даты нападения Германии на СССР, часто забывают, что в мае и июне 1941-го по этому поводу царил полный разнобой: сообщалось то одно, то другое.

Более того: даты начала блицкрига не знал и сам Гитлер! И только за неделю до начала войны он принял окончательное и бесповоротное решение.

Кроме того, Берлин самым активным образом занимался распространением дезинформации относительно своих намерений на Востоке. Делалось это мастерски, профессионально, с привлечением представителей третьих стран.

Однако Гитлер не подозревал, что 15 июня советская разведка пограничных войск выявила факт подготовки Вермахта к повторному выдвижению на исходные для нападения позиции. В частности, были добыты документальные данные о распоряжении германских военных властей в адрес жителей приграничных сел до 4 часов утра 18 июня эвакуироваться в тыл на расстояние не менее 3 километров, а на некоторых участках — до 20 километров.

15 июня по линии Разведуправления Генштаба РККА поступили данные о том, что стратегическое развертывание войск Вермахта завершено. На следующий день были получены данные о предстоящем нападении Германии именно 22 июня.

Разведка НКГБ, опираясь на данные закордонных резидентур, в свою очередь, к этому времени один раз — 11 июня — уже сообщила дату «22 июня», а также информировала о завершении военных приготовлений Германии и готовности Вермахта к нападению в любой день после 17 июня.

Историк Арсен Мартиросян подробно проанализировал все, что предшествовало 22 июня. Вот что он пишет:

«Со стороны Сталина, учитывая эти и еще массу других тревожных данных, последовала реакция. Был отдан приказ о срочном проведении в течение светового дня 18 июня воздушной разведки вдоль всей линии границы в полосе компетенции Западного Особого военного округа. Тот факт, что эта воздушная разведка была осуществлена в полосе именно Западного округа, означает, что Сталин особое значение придавал безопасности именно на Белорусском направлении. Это, кстати, одно из тех самых доказательств, что в его сознании Юго-Западное направление не превалировало над другими, как некоторые историки пытаются нам вдолбить»

(цитата по «Красной Звезде» от 16 февраля 2011 года). Будущий Маршал Победы комкор Константин Константинович Рокоссовский. 1941 год

Будущий Маршал Победы комкор Константин Константинович Рокоссовский. 1941 год

Как была проведена эта воздушная разведка? Вот как это выглядело в описании непосредственного исполнителя задания Сталина — Героя Советского Союза генерал-майора авиации (с 4 июня 1940 года) Георгия Нефёдовича Захарова, командовавшего перед войной 43 й истребительной авиадивизией Западного Особого военного округа:

«…Где-то в середине последней предвоенной недели — это было либо семнадцатого, либо восемнадцатого июня сорок первого года — я получил приказ командующего авиацией Западного Особого военного округа пролететь над западной границей. Протяженность маршрута составляла километров четыреста, а лететь предстояло с юга на север — до Белостока. Я вылетел на У-2 вместе со штурманом 43-й истребительной авиадивизии майором Румянцевым. Приграничные районы западнее государственной границы были забиты войсками. В деревнях, на хуторах, в рощах стояли плохо замаскированные, а то и вовсе не замаскированные танки, бронемашины, орудия. По дорогам шныряли мотоциклы, легковые — судя по всему, штабные — автомобили […]

Количество войск, зафиксированное нами на глазок, вприглядку, не оставляло мне никаких иных вариантов для размышлений, кроме единственного: близится война. Все, что я видел во время полета, наслаивалось на мой прежний военный опыт, и вывод, который я для себя сделал, можно сформулировать в четырех словах: со дня на день.

Мы летали тогда немногим более трех часов. Я часто сажал самолет на любой подходящей площадке, которая могла бы показаться случайной, если бы к самолету тут же не подходил пограничник. Пограничник возникал бесшумно, молча брал под козырек и несколько минут ждал, пока я писал на крыле донесение. Получив донесение, пограничник исчезал, а мы снова поднимались в воздух и, пройдя 30-50 км, снова садились. И я снова писал донесение, а другой пограничник молча ждал и потом, козырнув, бесшумно исчезал. К вечеру таким образом мы долетели до Белостока и приземлились в расположении дивизии Сергея Черных…»

В результате, в режиме реального времени в течение одного светового дня была собрана интегральная разведывательная информация, наглядно подтвердившая факт начала выдвижения ударных группировок вермахта на исходные для нападения позиции.

Данное мероприятие было организовано по приказу Сталина командующим ВВС Павлом Жигаревым, который вместе Богданом Кобуловым (заместителем Берии) 17 июня побывал в Кремле.

«НЕИЗВЕСТНАЯ» ТЕЛЕГРАММА ЖУКОВА

Готовя блицкриг, Гитлер в последние перед нападением дни «ушел на дно». По приказу Сталина нарком Вячеслав Молотов обратился к германскому правительству с предложением срочно принять его с визитом.

Данный факт четко зафиксирован в записи от 20 июня 1941 года в дневнике начальника Генерального штаба Сухопутных сил Рейха генерала Франца Гальдера:

«Молотов хотел 18.6. говорить с фюрером».

На это предложение последовал немедленный отказ немецкой стороны.

«После такой основательной проверки у Сталина не осталось никаких сомнений в том, что война грянет через четыре дня, — отмечает Арсен Мартиросян.

— И когда 18 июня Тимошенко и Жуков доложили ему полученную из Киева от Пуркаева (начальника штаба КОВО — Авт.) информацию от перебежчика, которая в очередной раз свидетельствовала о том, что нападение произойдет ранним утром 22 июня, Сталин сделал свой решающий вывод.

18 июня 1941 года по указанию Сталина телеграммой начальника Генерального штаба РККА командующие войсками пяти округов были официально предупреждены о возможности нападения Германии в ближайшие дни без объявления войны.

Телеграмма Жукова предписывала также необходимость приведения вверенных им войск в боевую готовность. Причем в ряде случаев это указание было доведено и до сведения командиров дивизий. Об этом свидетельствует ряд архивных документов. Народный комиссар обороны Семён Тимошенко и начальник Генерального штаба РККА генерал армии Георгий Жуков

Народный комиссар обороны Семён Тимошенко и начальник Генерального штаба РККА генерал армии Георгий Жуков

Судя по материалам расследования причин трагедии 22 июня 1941 года, которое Сталин инициировал еще в начале войны, в том числе и силами военной контрразведки (оно велось также после войны), в телеграмме были указаны ориентировочные сроки нападения — 22 июня».

Эта телеграмма не обнаружена историками в архивах РФ. По крайней мере, на сегодняшний день положение именно таково. Очевидно, она была уничтожена в период правления Хрущёва, когда архивы были основательно подчищены.

Зато четкое упоминание об указанной выше телеграмме содержится на 79-м листе 4-го тома дела по обвинению командования ЗапОВО, где зафиксировано показание начальника связи генерала А. Т. Григорьева:

«И после телеграммы начальника Генерального штаба от 18 июня войска округа не были приведены в боевую готовность…»

Выслушав свои показания на суде, генерал Павлов отвечает:

«Все это верно».

Как отмечает Арсен Мартиросян, аналогичные упоминания есть и в ответах опрошенных после войны по указанию Сталина генералов, которые перед войной командовали войсками в западных округах (материалы комиссии под руководством генерал-полковника А. П. Покровского).

Об этом же свидетельствуют и отдельные документы командования Прибалтийского округа, а также донесения командующих флотами о приведении вверенных им флотов в боевую готовность № 2, которые датированы 19 июня.

ПОДВИГ РАЗВЕДКИ

В тот же день резидентура Лубянки сообщила из Берлина о дате 22 июня со ссылкой на сведения, полученные от ценнейшего агента советской внешней разведки «Брайтенбаха» — Вилли Лемана, руководящего сотрудника Гестапо.

Рискуя своей жизнью, агент проинформировал, что в его ведомстве получен приказ военного командования 22 июня после 3 часов утра начать военные действия против Советского Союза. Эти сведения были немедленно переданы в Москву и доложены Сталину. Фото: Уже в самом начале войны руководителей Рейха ждало жестокое разочарование: Красная Армия не разбежалась и не повернула штыки вспять

Фото: Уже в самом начале войны руководителей Рейха ждало жестокое разочарование: Красная Армия не разбежалась и не повернула штыки вспять

До 19 июня 1941 года об этом сообщили агенты: германские — сотрудник германского МИДа «Вальтер», «Альта» и «Ариец», итальянские — «Гау», «Дарья» и «Марта», болгарский — «Коста» (Павел Шатев).

Советская контрразведка перехватила телеграмму итальянского посла в Москве Аугусто Россо, направленную в Рим, в которой с прямой ссылкой на германского посла в Москве графа Шуленбурга он сообщил, что война разразится через три дня.

Семь раз в промежутке с 10-го по вечер 21 июня агент советской военной разведки в германском посольстве в Москве «ХВЦ», он же Герхард Кегель, информировал своего куратора о дате нападения, причем его данные концентрировались преимущественно вокруг временного промежутка 20-24 июня.

Рано утром 21 июня агент смог более или менее точно сообщить, что нападение произойдет в ближайшие сорок восемь часов, а вечером того же дня окончательно уточнил — наступающей ночью произойдет нападение.

В череде сообщений разведки о дате нападения Германии особое место занимает следующий малоизвестный факт. Исходя из своих патриотических убеждений, неоценимую инициативную помощь советской разведке ВМФ в установлении точной даты нападения Германии оказала бывший агент военно-морской разведки Российской империи, фигурирующая в истории отечественной военной разведки как Анна Ревельская (точные имя и фамилия до сих пор не установлены).

В 10 часов утра 17 июня Анна посетила советского военно-морского атташе в Берлине капитана 1-го ранга М. А. Воронцова и сообщила ему, что в 3 часа ночи 22 июня германские войска вторгнутся в Советскую Россию.

Информация Анны Ревельской, как и вся другая горячая информация, немедленно сообщалась в Москву и ложилась на стол Сталину.

ГЛЯДЯ ИЗ ЛОНДОНА

Гитлер, как он полагал, заручился поддержкой Великобритании. Как известно, он — как впрочем, и его генералы — чрезвычайно опасался войны на два фронта. Фюрер добивался от Лондона именно гарантии британского нейтралитета.

Таковые, как можно предположить, были получены Берлином. Их смысл заключался в том, что Англия не откроет второй фронт до 1944 года.

10 мая 1941 года, усевшись за штурвал самолета, в Шотландию перелетел наци № 2 Рудольф Гесс. До этого, насколько мы можем судить, с ним установила контакт британская разведка.

Гессу было заявлено, что если Рейх объявит войну Советам, Англия прекратит военные действия. Гесс, в свою очередь, убедил Гитлера, что всему этому можно верить.

Британская разведка сфабриковала приглашение за подписью Уинстона Черчилля и переправила его Гессу. Оказавшись в Шотландии, тот получил возможность встретиться с английскими официальными лицами.

Гесс поставил британцев в известность, что Гитлер непременно нападет на Советский Союз — этот вопрос решен окончательно и не будет переигран. В ответ Гессу было сказано, что Англия свою часть договоренности также выполнит.

…Железной поступью Рейх продвигался на Восток под аккомпанемент магической музыки Вагнера. Лондон заботливо расчищал Вотану торную дорогу, провоцируя новый глобальный передел мира.

До этого Берлин был «умиротворен» за счет Чехословакии, доверившейся «владычице морей» (заодно и Франции) и оказавшейся под пятой оккупантов.

Затем настал черед панской Польши, ходившей (до времени) в союзниках Рейха. Ее разгром был ошеломительным и молниеносным. «Защитники Брестской крепости» (1951 год) — картина Петра Кривоногова. Находится в Центральном музее Вооружённых Сил. Является одной из самых сильных драматических работ всего советского искусства батального жанра

«Защитники Брестской крепости» (1951 год) — картина Петра Кривоногова. Находится в Центральном музее Вооружённых Сил. Является одной из самых сильных драматических работ всего советского искусства батального жанра

И, наконец, в 1940 году Франция была предана своей военно-политической элитой, и солдаты Вермахта, колонна за колонной, прошли парадом по улицам Парижа.

К моменту нападения на Советский Союз вся континентальная Европа находилась в руках Гитлера и его союзников (Италии, Финляндии, Испании, Венгрии, Румынии, Болгарии, Словакии, Хорватии) — ее экономика и ресурсы, все без исключения работало на Рейх.

«ПРОСТО ПРОВОКАЦИЯ»

Не исключено, что Гитлер рассчитывал на повторение ситуации, которая произошла в Российском империи в 1917 году. Но если тогда роль агентов германского Генерального штаба выполнили «интернационалисты», отправленные в Россию в запломбированном вагоне, то теперь не исключалась поддержка иного союзника — части генералитета РККА.

«….Павлов… снял трубку и заказал Москву, — вспоминал Главный маршал авиации Голованов.

— Через несколько минут он уже разговаривал со Сталиным… По его ответам я понял, что Сталин задает встречные вопросы.

— Нет, товарищ Сталин, это неправда! Я только что вернулся с оборонительных рубежей. Никакого сосредоточения немецких войск на границе нет, а моя разведка работает хорошо. Я еще раз проверю, но считаю это просто провокацией.

Хорошо, товарищ Сталин… А как насчет Голованова? Ясно.

Он положил трубку.

— Не в духе хозяин. Какая-то сволочь пытается ему доказать, что немцы сосредоточивают войска на нашей границе…

…Кто из нас мог тогда подумать, что не пройдет и двух недель, как Гитлер обрушит свои главные силы как раз на тот участок, где во главе руководства войсками стоит Павлов? К этому времени и у нас в полку появились разведывательные данные, в которых прямо указывалось на сосредоточение немецких дивизий близ нашей границы… Как мог Павлов, имея в своих руках разведку и предупреждения из Москвы, находиться в приятном заблуждении, остается тайной. Может быть, детально проведенный анализ оставшихся документов прольет свет на этот вопрос…»

Из воспоминаний Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Сергея Долгушина, встретившего войну младшим лейтенантом в 122-м истребительном авиационном полку непосредственно на границе, в полосе ЗапОВО:

«…Накануне войны я служил на аэродроме, расположенном в 17 км от границы. В субботу 21 июня 1941 г. прилетел к нам командующий округом генерал армии Павлов, командующий ВВС округа генерал Копец… Нас с Макаровым послали на воздушную разведку. На немецком аэродроме до этого дня было всего 30 самолетов. Это мы проверяли неоднократно, но в этот день оказалось, что туда было переброшено еще более 200 немецких самолетов…»

Что же в этой ситуации сделал генерал Павлов?

«Часов в 18 поступил приказ командующего снять с самолетов оружие и боеприпасы. Приказ есть приказ — оружие мы сняли. Но ящики с боеприпасами оставили. 22 июня в 2 часа 30 минут объявили тревогу, и пришлось нам вместо того, чтобы взлетать и прикрывать аэродром, в срочном порядке пушки и пулеметы на самолеты устанавливать. Наше звено первым установило пушки, и тут появились 15 вражеских самолетов…»

Днем 21 июня командир развернутой в районе Брест-Кобрин 10-й смешанной авиационной дивизии полковник Н. Г. Белов получил шифровку из штаба ЗапОВО следующего содержания: приказ от 20 июня о приведении частей в полную боевую готовность и запрещении отпусков отменить!

«На аэродроме меня уже ждал начальник штаба дивизии полковник Федульев.

— Получена новая шифровка. Приказ о приведении частей в боевую готовность и запрещении отпусков — отменяется. Частям заниматься по плану боевой подготовки.

— Как так? — удивился.

— Ничего не пойму.

— Ну что ж, нет худа без добра. В воскресенье проведем спортивные соревнования. А то мы было отменили их. В 33-м истребительном полку все подготовлено. Командующие военными округами — Белорусским (особым) и Киевским (особым), обрекшие свои войска на гибель в 1941 году. Генерал армии Дмитрий Павлов и генерал-полковник Михаил Кирпонос

Командующие военными округами — Белорусским (особым) и Киевским (особым), обрекшие свои войска на гибель в 1941 году. Генерал армии Дмитрий Павлов и генерал-полковник Михаил Кирпонос

— Нет, Семен Иванович! Давайте эту шифровку пока не будем доводить. Пусть все остается по-старому, да и не хочется вызывать спортсменов из частей»

(Н. Белов, «Горячие сердца». В сборнике «Буг в огне». Минск, 1977 год).

Аналогичный приказ получили и в 9-й смешанной авиационной дивизии (Белосток-Волковыск). И это все происходит в самый канун гитлеровского вторжения.

Как пишет Арсен Мартиросян:

«В 13-м БАП этой дивизии приказ выполнили с превеликим удовольствием: командование авиаполка, летчики, техники уехали к своим семьям, авиационный гарнизон остался на попечении внутренней службы. Зенитную батарею, прикрывавшую аэродром, сняли и отправили на учения!»

И что же? Оголенный аэродром 13-го БАП уже в первые часы агрессии голыми руками был взят немцами вместе с новыми самолетами Ар-2 и Пе-2.

…Благодаря Павлову и павловщине мы обязаны тому, что три дивизии (одна танковая и две стрелковые) не были выведены из Бреста для прикрытия, а оставались в городе и утром 22-го, подвергшись убойному огню фашистской артиллерии, перестали существовать как боевые единицы.

В образовавшуюся прореху рванули танки Гудериана, окружив наши войска под Минском, который пал через шесть дней после начала боевых действий.

После таких потерь Кремль не успевает сформировать сплошной фронт на московском направлении. Гудериан снова вместе с танковой группой Гота окружает наши войска под Смоленском.

Дальше — Москва! В середине октября 1941-го передовые подразделения Вермахта стояли на пороге беззащитной столицы, где началась паника, но Господь судил иначе.

Ценой своих жизней дивизии народного ополчения, сформированные из москвичей-добровольцев, истребительные батальоны и отряды НКВД позволили выиграть время. А потом подошли сибирские и дальневосточные стрелки, и время гитлеровцами было безвозвратно упущено. Москву удалось отстоять.

ТРАГЕДИЯ БРЕСТА

За героической обороной цитадели Бреста не афишируется тот факт, что город стал единственным из областных центров СССР, взятый практически без сопротивления — уже к полудню 22 июня 1941 года. Из приказа командующего 4‑й танковой группой Эриха Гёпнера от 2 мая 1941 года: война «должна вестись с неслыханной жестокостью». Одно из её проявлений — истребление военнопленных

Из приказа командующего 4‑й танковой группой Эриха Гёпнера от 2 мая 1941 года: война «должна вестись с неслыханной жестокостью». Одно из её проявлений — истребление военнопленных

Хотя сил и средства для отражения агрессии было вполне достаточно. Ими можно было деблокировать гарнизон крепости. Но для руководителей в Бресте — партийных, советских и военных — война явилась полной неожиданностью.

Всего в городе, не считая войск старой цитадели, находилось более 25 000 бойцов и командиров с большими запасами оружия, боеприпасов, ГСМ и обмундирования.

Кроме того, оружие бывшей польской армии, захваченное в 1939 году. Всего, согласно документам немецкой трофейной службы, на складах в Бресте находилось более 30 000 винтовок, 1000 пулеметов и 280 минометов польского производства.

Вдоль границы, вблизи Бреста, находились многочисленные доты 62-го укрепрайона. Большинство крупных бетонных укреплений были оборудованы артиллерийскими орудиями и пулеметными установками.

Количества бойцов, оружия и техники вполне хватало, чтобы долго защищать город, держа под контролем основные шоссейные и железнодорожные пути.

Однако паника была такова, что среди оставленных в спешке документов оказались списки руководителей партийных организаций области, комсомольских активистов и информаторов НКВД.

Гитлеровцам в Бресте достались 35 паровозов, более 1500 вагонов, 123 легковых и 988 грузовых автомобилей, 65 артиллерийских тракторов и 22 автобуса.

К шести утра в городе не осталось ни высшего гражданского, ни высшего военного начальства, способного взять на себя ответственность за оборону и своей властью распечатать оружейные склады.

При наличии сражающегося гарнизона в городе Бресте, взявшего бы под контроль железнодорожные пути на Хелм, Ковель, Минск, Варшаву, Белосток и автомобильные дороги на Луцк и Минск, начальный этап войны мог сложиться иначе. Генерал Павлов во время следствия. Кадр из художественного фильма «Война на западном направлении» (1990 год). Картина была снята в духе Хрущёва

Генерал Павлов во время следствия. Кадр из художественного фильма «Война на западном направлении» (1990 год). Картина была снята в духе Хрущёва

Однако накануне грозных событий командующий ЗапОВО наслаждался Мольером…

На деле очагами сопротивления в самом Бресте стали только областной военкомат, продержавшийся до вечера, и железнодорожный вокзал.

«Русский гарнизон Брестской цитадели в буквальном смысле слова вел борьбу до последнего патрона, до последнего человека. То же самое было в районе Брестского вокзала. Там войска противника сосредоточились в глубоких вокзальных подвалах и отказывались сдаваться. Как я узнал позже, пришлось затопить подвалы, так как оказались неудачными все другие попытки взять вокзал», — написал в мемуарах любимец Гитлера диверсант Отто Скорцени, побывавший в Бресте в самом начале войны.

В начале июля группа защитников вокзала смогла вырваться из города, когда гитлеровцы уже вступили в Минск. Те, кто остались в живых, попали в партизанские отряды, где сражались до освобождения Белоруссии.

Фото: Перед войной в обществе росло ощущение растущей угрозы со стороны Германии. Но при этом многим казалось, что можно будет избежать конфликта с помощью дипломатических средств

Фото: Перед войной в обществе росло ощущение растущей угрозы со стороны Германии. Но при этом многим казалось, что можно будет избежать конфликта с помощью дипломатических средств

22 июня 1941 года произошло то, чему было суждено быть: Гитлер, подчинивший почти всю Европу, «неожиданно» напал на Советский Союз. Началась мировая война за новый глобальный передел мира.

«СВЕРКАЯ БЛЕСКОМ СТАЛИ»

История предательства генерала Павлова получила свое документальное подтверждение в работах целого ряда современных исследователей. Теперь мы знаем наверняка: все необходимые решения по отражению агрессора в середине июня 1941 года руководством страны (как бы к нему не относились!) были приняты.

Да, Сталин, как глава государства, сосредоточивший на тот момент в своих руках всю полноту власти, несет ответственность за трагические события 1941 года. Его вина в том, что такие люди, как Павлов или Кирпонос, были назначены командующими столь ответственными военными округами, а начальником Генерального штаба РККА стал Г. К. Жуков.

(Впрочем, после того, как во главе Компартии оказались Горбачёв, Яковлев и Шеварднадзе, ставшие могильщиками СССР, а в Беловежской пуще Ельцин, Кравчук и Шушкевич выписали ему «свидетельство о смерти», многое видится иначе: если Сталин, совершая ошибки, на обломках создавал государство, то эти господа его осознанно разрушали.)

Тот самый Жуков, которого его непосредственный начальник К. К. Рокоссовский в ноябре 1930 года аттестовал следующим образом:

«На штабную и преподавательскую работу назначен быть не может — органически ее ненавидит»

(«Военно-исторический журнал», № 5, 1990 год, стр. 22).

И дело тут, думается, не в последствиях чистки 1937-1938 гг. После победы на Халхин-Голе над японцами Жуков создал себе образ бесстрашного полководца. И Сталину, естественно, приходилось с этим считаться.

И еще один немаловажный фактор. Мы знаем, какие шапкозакидательские настроения царили в РККА — разобьем, дескать, врага малой кровью да на его территории! Об этом с горечью и болью пишет Константин Симонов в трилогии «Живые и мертвые».

иллюзии.  «Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня» (Константин Симонов)

«Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня» (Константин Симонов)

Они, эти настроения, не пресекались, а наоборот — культивировались кликушами. Войска не учили действовать «от обороны».

Гремя огнём, сверкая блеском стали

Пойдут машины в яростный поход.

Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин,

И первый маршал в бой нас поведёт.

Кроме того, многие искренне полагали, что в случае нападения Гитлера на СССР восстанет пролетариат Германии, об этом показывали в художественных фильмах и писали в книгах — что создавало в армии и обществе опасные иллюзии.

В своих мемуарах «Цель жизни» знаменитый конструктор А. С. Яковлев пишет:

«Вспоминается книга Н. Шпанова, изданная перед самой войной, летом 1939 года. Она называлась «Первый удар. Повесть о будущей войне». Книга эта посвящена авиации. Повесть Шпанова рекламировалась как «советская военная фантастика», но она предназначалась отнюдь не для детей. Книгу выпустило Военное издательство Наркомата обороны, и притом не как-нибудь, а в учебной серии «Библиотека командира»! Книга была призвана популяризировать нашу военно-авиационную доктрину.

Не один командир с горечью вспоминал впоследствии о недоброй «фантастике», которой, к сожалению, пронизывалась наша пропаганда перед войной, сеявшая иллюзии о том, что война, если она произойдет, будет выиграна быстро, малой кровью и на территории противника».

…Все это и многое другое не снимает ответственности со Сталина. Однако открывшиеся обстоятельства, в том числе относительно роли некоторых высших чинов РККА, требует от нас непредвзятого и объективного подхода, который идет в разрез с историческими агитками времен Хрущёва и Горбачёва.

Как отмечает заведующий научным сектором Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук Юрий Никифоров:

«За то, что многие приказы и распоряжения Наркомата обороны и Генштаба были исполнены с опозданием или вообще остались только на бумаге, несут ответственность командующие и штабы приграничных округов и подчиненных им армий. Сваливать на Сталина всю вину за опоздание с приведением войск в боевую готовность, как это повелось со времен Никиты Хрущева, я считаю неправильным».

Однако до сих пор не получен ответ на вопрос: где та грань, что разделяет ошибки, просчеты и фактическое предательство? Мнения звучат самые разные.

ВИНА И ВИНОВАТЫЕ

Как уже было отмечено, Киевский Особый военный округ (Кирпонос) выполнил директивы ГШ частично (некоторыми генералами Москва руководила напрямую, минуя Киев). А ЗапОВО полностью проигнорировал шифровку ГШ от 18 июля 1941 года, за что Павлова с подельниками и расстреляли.

Где же, спрашивается, преступное благодушие, а где форменная измена?..

По этой причине Сталин в 1946 году решил предметно разобраться в причинах трагедии сорок первого года. С этой целью он поручил начальнику Военно-научного Управления Генерального штаба РККА генерал-полковнику А. П. Покровскому провести детальный опрос генералов (кто выжил), занимавших различные командные посты в приграничных военных округах накануне войны.

В последние годы существования СССР «Военно-исторический журнал» начал печатать отдельные материалы этого расследования (1946-1952), в частности, ответы на вопрос — когда они получили предупреждение о нападении Германии? Многие показали, что 18-19 июня и позднее никаких указаний на этот счет не получали, а некоторые и вовсе узнали о войне из речи Молотова.

Тут же редакции «ВИЖ» приказали публикацию сенсационных материалов немедленно прекратить, поскольку после ознакомления с ними у людей, способных мыслить и сопоставлять факты, возникали нехорошие вопросы.

«Говорят, что победителей не судят, что их не следует критиковать, не следует проверять. Это неверно. Победителей можно и нужно судить, можно и нужно критиковать и проверять. Это полезно не только для дела, но и для самих победителей: меньше будет зазнайства, больше будет скромности», — сказал Сталин на собрании избирателей Сталинского округа города Москвы 9 февраля 1946 года.  Экипаж танка Т-34‑85 у могилы танкистов, погибших в первые дни Великой Отечественной войны. Государственная граница Белорусской ССР, июль 1944‑го

Экипаж танка Т-34‑85 у могилы танкистов, погибших в первые дни Великой Отечественной войны. Государственная граница Белорусской ССР, июль 1944‑го

Свою же вину Сталин открыто признал.

«У нашего правительства было немало ошибок, — сказал он 24 мая 1945 года на торжественном приеме в Кремле, — были у нас моменты отчаянного положения в 1941-42 гг., когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Какой-нибудь другой народ мог сказать:

«Ну вас к черту! Вы не оправдали наших надежд, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой».

Это могло случиться, имейте в виду.  Гитлеровские войска, совершив стремительный прорыв, входят в столицу советской Белоруссии — город Минск. 28 июня 1941 года

Гитлеровские войска, совершив стремительный прорыв, входят в столицу советской Белоруссии — город Минск. 28 июня 1941 года

Но русский народ на это не пошел, русский народ не пошел на компромисс, он оказал безграничное доверие нашему правительству. Повторяю, у нас были ошибки, первые два года наша армия вынуждена была отступать, выходило так, что не овладели событиями, не совладали с создавшимся положением. Однако русский народ верил, терпел, выжидал и надеялся, что мы все-таки с событиями справимся»

(из тоста «За здоровье русского народа»).

Никогда больше Сталин не говорил так прямо, без прикрас, как в эту ночь — ночь великого торжества. Никогда больше он не был столь откровенен в драматической оценке событий начала войны.

СТРАННОСТИ «ПРИГОВОРА» ПАВЛОВУ

Вернемся, однако, к приговору бывшему командующему Западным особым военным округом генералу Дмитрию Павлову и его ближайшему окружению.

«Одной из странностей «Дела Павлова», — пишет Олег Козинкин, — было то, что обвинение на следствии и суде строилось на основании «ст. 58», «измена Родине», а приговор был вынесен по статье «халатность» и «всего лишь» «неисполнение должностных обязанностей». В своих книгах о «22 июня» историк А. Б. Мартиросян дал вполне понятное объяснение данной «странности»: Сталин не мог позволить себе устраивать разборки с генералами в условиях войны, т. к. это могло привести к полному развалу Армии в условиях отступления и даже могло вызвать чуть ли не самосуды солдат над командирами, если старшие начальники на уровне командующих округов и армий напрямую будут обвинены в предательстве».

Вот почему в приговоре Павлову и его подельникам нет слов о предательстве. И даже в протоколах допроса практически отсутствуют упоминания о том, что за несколько дней до нападения 22 июня, с 15 июня в ЗапОВО поступили команды о приведении этого округа в боевую готовность.

«С одной стороны надо иметь в виду, — продолжает Олег Козинкин, — что следователей в июле 1941 г., в общем, не особо интересовал вопрос о том, были или не были для ЗапОВО такие приказы перед 22 июня. Им и в голову не приходило, что через 30 лет сам начальник Генерального штаба 1941-го Г. К. Жуков будет всех уверять, что в западные округа вообще никаких приказов о повышении боевой готовности и о выдвижении к границе, ни он, ни нарком обороны «не отдавали».

Точнее, напишет, что нарком Тимошенко давал некие «рекомендации» командующим западными округами провести учения в сторону границы, но при этом Жуков дату этих «рекомендаций» не укажет вовсе (попытка обелить себя от участия в заговоре против Сталина - прим,).

А еще Жуков будет всех уверять, что именно Сталин не дал им с Тимошенко привести войска на границе в боевую готовность, и из-за этого якобы и произошла трагедия 22 июня».

Через неделю после расстрела Павлова, Сталин снял и с понижением отправил его непосредственных и прямых начальников — одного, маршала Тимошенко, командовать Западным округом-фронтом, а другого, генерала армии Жукова, сначала «готовить» Ельню, а через полтора месяца вообще на Резервный фронт, «готовить оборону Москвы».

Вот почему Сталин вынужден был призвать К. Е. Ворошилова и С. М. Будённого спасать положение, — пока молодые командармы не доказали, что могут держать оборону и, перейдя в наступление, бить врага.

МИСТИКА БЛИЦКРИГА

Готовя блицкриг, Гитлер руководствовался и соображениями мистического характера, подбирая оккультные ключи к будущей победе над Россией. На день 22 июня 1941 года приходилась древнегерманская руна «зикх», т. е. «победа». Это внушало дополнительную уверенность в исходе «русской кампании» Вермахта. Всё пока что в радужном свете. Солдаты Вермахта, скалясь, позируют на фото с отнятой у местных жителей курицей. Лето 1941 года

Всё пока что в радужном свете. Солдаты Вермахта, скалясь, позируют на фото с отнятой у местных жителей курицей. Лето 1941 года

Однако фюрер германской нации не знал, что именно на 22 июня 1941 года приходится православный праздник Всех Святых, в Земле Российской просиявших.

В первый же день войны митрополит Сергий (Старгородский) написал и собственноручно отпечатал на машинке послание, в котором призывал православный русский народ на защиту Отечества.

В этом послании, которое Сергий сумел разослать по всем уголкам страны, отмечалось:

«Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени перед неправдой».

Митрополит Сергий призвал всех вспомнить святых вождей Руси — Александра Невского, Дмитрия Донского и благословил народ на защиту границ страны, подчеркивая, что «Господь дарует нам победу».

Позиция РПЦ оказалась непонятной для многих за рубежом, где считали, что начавшаяся схватка должна до предела обострить противоречия между государством и распинаемой им Церковью, и привести к поражению богоборческого режима.

Нынешние сторонники арийской идеи, в том числе у нас, в России, искренне убеждены, что война велась между крестом и красной масонской звездой. Штандарты со свастикой, брошенные на Параде Победы в 1945 году к подножию языческого капища (мавзолея), означали попрание главного символа христианства и торжество демонических сил.

Но так ли это?..

Нельзя забывать, что под внешним, весьма простым и доступным пониманию окружающих слоем идей в нацизме скрывался целый оккультный мир, известный только посвященным. Риторика Гитлера пронизана заклинаниями, доводившими нацию до экзальтации, — они составляли глубокую мистическую тайну Рейха и были обращены к верховному богу германцев Вотану. А символом Вотана является крючковатый крест, обычно ложно отождествляемый с индийской свастикой. Бог демонического схватывания и обладания, бог бури и войны, бог колдовства, ярости и человеческих жертвоприношений, — вот кто вел Вермахт от победы к победе.

Через такую сверхчувствительную связь вождь расово-чистого народа становился медиумом, посредником между высшим языческим божеством, воплощавшим исконно германский дух, и народом.

Гитлер не был политиком в традиционном смысле этого слова. Пройдя через цепь инициаций-посвящений, изучив тайные оккультные учения в закрытых мистических орденах, он не только превратился в человека с полностью перестроенным сознанием, но в глазах окружения стал живым богом германцев, пророком Вотана на земле, простирающим над своим народом волны темных и странных на первый взгляд инспираций. По убеждению нацистов, фюрер явил высший синтез белой расы.

В свое время Ленин сказал, что коммунизм есть Советская власть плюс электрификация. Тогда Третий Рейх — это черная магия плюс танковые дивизии. Победить в этой Священной войне можно было при одном условии — прекратить истребление Русской православной цивилизации, и это условие Сталин выполнил, чем спас страну от уничтожения.

«…Если германский Фриц с крестоносной символикой на мундире и отчеканенным девизом «С нами Бог» мало-помалу переставал соображать, какому богу он служит, то русский Иван, защищая Отечество под флагом с пятиконечной звездой, душой прозревал себя насельником дома Пресвятой Богородицы», — написал на страницах «Спецназа России» публицист Лев Егоров.

Если бы Гитлер хорошо знал историю, то он бы никогда не назвал план по завоеванию России именем императора Священной Римской империи германской нации Фридриха Барбароссы. Почему? Потому как тот был союзником и побратимом святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Что ж, как назвал — таков и результат!

ЗАВЕТ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Готовя блицкриг, Гитлер полагал, что народ, испытавший ужасы красного террора, коллективизации и прочие «свинцовые мерзости», восстанет против большевиков. Но он не принял в расчет ни глубинных последствий сталинского Термидора, ударившего по Интернационалу, ни привычки следовать заветам святого благоверного князя Александра Невского:

«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет».

Гитлер не учел мужества и стойкости простых людей, которые своим жертвенным подвигом, забыв обо всем, что они перенесли, не разбежались по домам, не повернули оружие вспять (хотя и таких оказалось немало!), а приняли смертный бой. Вслед за поражениями настала очередь побед, вслед за трагическим летом 1941 года — май 1945‑го

Вслед за поражениями настала очередь побед, вслед за трагическим летом 1941 года — май 1945‑го

Для многих участников Белого дела поддержка Гитлера воспринималась как продолжение Гражданской войны. Однако очень многие эмигранты желали победы Красной Армии, среди них — генерал А. И. Деникин, остававшийся, однако же, непримиримым оппонентом советской власти.

«Враг изгнан из пределов отечества, — напишет он в своем «послании» к добровольцам, ветеранам Белого движения, 15 ноября 1944 года.

— Мы — и в этой неизбежности трагизм нашего положения — не участники, а лишь свидетели событий, потрясших нашу родину за последние годы. Мы могли лишь следить с глубокой скорбью за страданиями нашего народа, с гордостью — за величием его подвига.

Мы испытали боль в дни поражения армии, хотя она зовется «красной», а не российской, и радость — в дни ее побед. И теперь, когда мировая война еще не окончена, мы всей душой желаем ее победного завершения, которое обеспечит страну нашу от наглых посягательств извне».

Иван Солоневич, яростный оппонент советской власти, который совершил побег из советского лагеря, с началом войны отказался выступить в поддержку Гитлера. За это был несколько раз арестован, а затем сослан в Темпельбург, где и оставался до окончания боевых действий.

В рядах британской армии сражался племянник императора Николая II — князь Теймураз Багратион-Мухранский, чьи родственники были казнены большевиками в Екатеринбурге, Алапаевске и Петропавловской крепости Северной столицы.

Да, судьба русской эмиграции трагична. Она оказалась между молотом и наковальней. Надежды на возрождение страны без коммунистов, но под протекторатом немцев развеялись как дым. Гитлеру не нужна была Россия, и, готовя план «Барбаросса», он преследовал интересы исключительно романо-германской цивилизации.

«Низшая раса», а русских теоретики гитлеризма считали за таковых, не имела права на свою государственность. И коммунизм тут совершенно не причем.

Демократическая, но единая и неделимая Россия так же ненавистна Западу, как и Советская Россия недавнего прошлого.

Узнав о планах нападения на СССР, германский посол в СССР граф Фридрих Вернер фон дер Шуленбург прилетел в Берлин, добился приема у фюрера и попытался отговорить его от авантюры. Он считал иллюзорными надежды на то, что Советский Союз рухнет после первых успехов блицкрига, и открыто сказал об этом. Но переубедить Гитлера не удалось.

Шуленбург вернулся в Москву. Именно ему пришлось вручать наркому В. М. Молотову ноту об объявлении войны. В июле 1944-го он станет участником покушения на Гитлера. Заговорщики прочили его в будущие министры иностранных дел. Но уничтожить фюрера не удалось, и 68-летний Шуленбург был казнен.

ЦЕНА ВСЕГО СОВЕРШЁННОГО

В романе «Живые и мертвые» Константина Симонова, прошедшего военкором всю войну, есть такие строки, посвященные героям страшного лета 1941 года:

«Он (комбриг Серпилин) не знал и не мог еще знать в ту ночь полной цены всего уже совершённого людьми его полка. И, подобно ему и его подчиненным, полной цены своих дел еще не знали тысячи других людей, в тысячах других мест сражавшихся насмерть с незапланированным немцами упорством.

Они не знали и не могли знать, что генералы еще победоносно наступавшей на Москву, Ленинград и Киев германской армии через пятнадцать лет назовут этот июль сорок первого года месяцем обманутых ожиданий, успехов, не ставших победой.

Они не могли предвидеть этих будущих горьких признаний врага, но почти каждый из них тогда, в июле, приложил руку к тому, чтобы все это именно так и случилось».

Сказано о тех, кто не предал, не обратился в паническое бегство, забыв о своем воинском долге — фактов подобного позорного поведения было предостаточно, особенно в ЗапОВО! И среди первых героев были наши пограничники НКВД, принявшие на себя, один на один, мощнейший удар и, ценою жизни, задержавшие на сутки, дни и недели, продвижение Вермахта. Фотопортрет механика-водителя танка Т-34 Михаила Смирнова после окончания боя. Ленинградская область

Фотопортрет механика-водителя танка Т-34 Михаила Смирнова после окончания боя. Ленинградская область

Среди этих героев — личный состав 28-й дивизии И. Д. Черняховского. В первом же бою 23 июня его танкисты отбросили немцев на пять километров, уничтожили четырнадцать танков, двадцать орудий и до батальона пехоты.

Среди них — командир 388-го стрелкового полка С. Ф. Кутепов (прямой прообраз комбрига Серпилина), чьи бойцы за одни только сутки уничтожили на Буйническом поле под Могилёвым 39 немецких танков и бронемашин…

Здесь, на Буйническом поле, в сентябре 1979 года была исполнена последняя воля Константина Симонова — его прах, который привезла вдова, был развеян над политой кровью землей.

На старом Луполове, в Заднепровье, уже в наше время снова встретились бывший военный корреспондент Симонов и полковник Кутепов — пересеклись улицы, названные их именами.

Вечная память. Склоним головы, помолчим…

Помянем. И воздадим должное мужеству и отваге героев лета 1941-го. Живых и мертвых. Им мы обязаны Великой Победой.

Автор: Павел Евдокимов, главный редактор газеты «Спецназ России», советник президента Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Лауреат Премии ФСБ России.

http://www.specnaz.ru/articles/295/1/4000.htm

http://www.specnaz.ru/articles/295/1/3999.htm

http://www.specnaz.ru/articles/298/8/4096.htm

P.s. Очень не хочется проводить аналогию с сегодняшним днем, но... она, поневоле, просится сама

Свежие комментарии