Золото русских царей: 7 фактов о прежних правителях В древней Руси золото не просто символизировало богатство и могущество, но и окружало властителей ореолом священности и мистики.

В древней Руси золото не просто символизировало богатство и могущество, но и окружало властителей ореолом священности и мистики.

Иван Грозный: Его богатства, возможно спрятаны в Кремле или Александровской слободе, так и не найдены.

Борис Годунов: После его смерти появились слухи о кладе в Серпухове, который до сих пор не обнаружен.

Сокровища Романовых: С гибелью семьи в 1918 г., многие их сокровища пропали, в том числе и в Екатеринбурге.

Петр Великий: Создал "Орлов", первый российский бриллиант, до сих пор красующийся в Российской короне.

Екатерина II: Слухи говорят о тайнике в одном из её дворцов с драгоценностями и искусством.

Александр I: После войны с Наполеоном мог скрыть трофеи в неизвестном месте, вероятно, в Санкт-Петербурге.

Николай II: Легенда о золотом поезде с царскими богатствами, исчезнувшем во время революции, остаётся неразгаданной.

Нарочитые, служилые, гулящие и другие: сколько типов людей выделяли на Руси

Нарочитые, служилые, гулящие и другие: сколько типов людей выделяли на Руси

Термин «люди» на Руси имел несколько иное значение, чем сейчас. Так называли не просто отдельно взятого человека, а целые категории населения, объединяя их по определенным признакам и социальному статусу. Категорий было довольно много, особенно среди низших слоев населения: кабальные, дворовые, тяглые и т.д. Историк Виталий Ситников подробно рассматривает этот вопрос в своей книге «Кто есть кто в истории России».

Люди в Древнерусском государстве

Вообще изначально людьми на Руси называли только свободных крестьян-общинников, которые составляли большую часть населения страны. Люди не служили в дружине в отличие от гридей, кметей, отроков и бояр. Последние, кстати, имели знатное происхождение, за что их именовали «лучшими» или «нарочитыми». Непосредственно же «людей», как рассказывает Василий Ключевский в книге «Терминология русской истории» делили на несколько категорий: гости, купцы, смерды, закупы.

Гостями у нас в стране с давних времен именовали вольных торговцев, которые возили товары из-за границы или из крупных городов. Да и само слово «гостить» раньше мело другое значение – «торговать», а гостинцем назывался крупный торговый путь. Купцами же назывались менее крупные торговцы – как сказали бы сейчас, средний и мелкий бизнес. В пределах своего города или поселения они образовывали «цеха» – торговые союзы.

Сельских обывателей на Руси называли смердами. Изначально это слово не имело негативного значения, но со временем от него произошел термин «смердеть», то есть неприятно пахнуть. Смерды были свободными людьми, хотя и находились под юрисдикцией князя, то есть платили ему налоги и обрабатывали государственную землю. Если смерд заключал договор с феодалом или землевладельцем и уходил к нему в услужение, то он становился закупом или наймитом, то есть работающим по найму.

Стоит упомянуть и про еще одну категорию древнерусского населения – холопов или челядь. Фактически это были рабы, которые являлись собственностью своих господ. Но со временем они могли выкупить свою свободу и продолжить трудиться уже по договору, как наймиты.

Людские категории после монголо-татарского нашествия

Структура населения на Руси значительно поменялась, начиная с XVI века. Тогда, как рассказывает Николай Павлов-Сильванский в книге «Феодализм в удельной Руси», появились такие интересные категории, как захребетники или гулящие, служилые и черные люди...

Как и в случае со словом «смерд», термин «захребетник» не имел ранее негативного окраса. Так называли свободных – гулящих – людей, которые занимались ремеслом и выполняли различные работы по найму, то есть жили «за чужим хребтом» — на деньги и со стола нанимателя.

Несмотря на название, свободными считались и «черные» люди – государственные крестьяне и горожане, ранее именовавшиеся смердами. Если такой крестьянин брал у феодала деньги в долг, то он становился кабальным, то есть обязанным свой долг отработать. Из тех времен родом выражение «кабальный договор», так называлось соглашение между заемщиком и смердом-должником. О том, что оно далеко не всегда было выгодным для последнего, явственно говорит нынешнее значение фразеологизма.

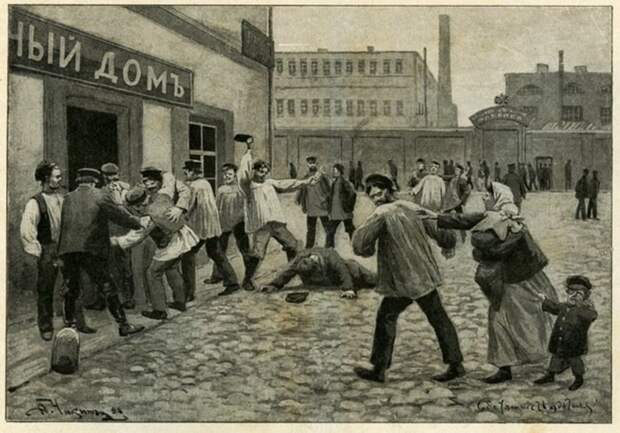

Адская машина в Зимнем Дворце

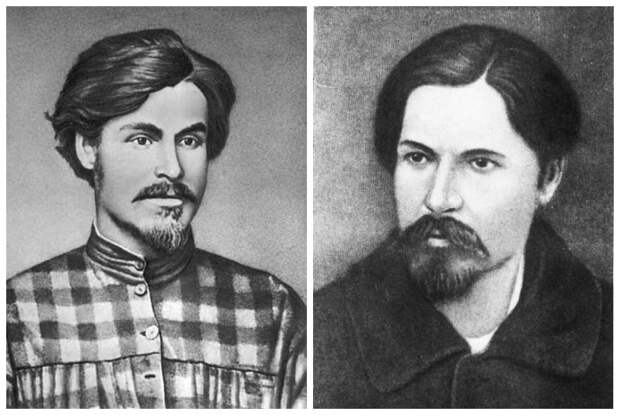

Адская машина в Зимнем Дворце17 февраля 1880 года в Санкт-Петербурге народовольцы совершили пятое покушение на жизнь российского Императора Александра II. На этот раз взрывное устройство, приведшее к мощному взрыву было заложено непосредственно в Зимнем дворце. Исполнителем террористической акции стал активный член «Народной воли» Степан Халтурин.

Однако на этот раз покушение не удалось. Царь остался невредим.

Степан Халтурин устроился в Зимний дворец в качестве плотника еще в сентябре 1879 года. Сделал он это по заданию партии, по поддельным документам. За несколько месяцев, к февралю 1880 года, ему удалось по частям пронести в подсобные помещения и в подвал Императорского дворца более двух пудов (32 кг) динамита.

Заложенное взрывное устройство было приведено в действие по старинке, с помощью бикфордова шнура. Над подвальным помещением, где жил Халтурин, находилось караульное помещение, а этажом выше, на втором этаже, столовая, в которой, как правило, обедал Александр II и члены его семьи. В тот день, 17 февраля, к обеду ждали принца Гессенского, родного брата Императрицы Марии Александровны. К счастью, поезд принца по техническим причинам опоздал на полчаса, и это обстоятельство спасло жизнь не только ему, но и всем членам императорской семьи.

Взрыв адской машины застал Царя, встречавшего принца, в Малом Фельдмаршальском зале, в значительном отдалении от столовой. Взрыв был настолько силен, что разрушил перекрытие между цокольным и первым этажами. Перекрытия дворцовой гауптвахты (зал современного Эрмитажа № 26) обрушились вниз. Тем не менее мощные сдвоенные своды между первым и вторым этажами дворца вынесли удар взрывной волны. И хотя в бельэтаже никто не пострадал, мощнейшим взрывом приподняло полы, выбило оконные стекла, нарушено освещение.

В результате взрыва погибли 11 нижних чинов лейб-гвардии Финляндского полка, заступивших в тот роковой день в дворцовый караул. Ранения разной степени тяжести получили 56 человек. Несмотря на полученные раны и увечья, контуженные, но уцелевшие часовые остались на своих местах и не сдали свои посты даже по прибытии вызванной смены от лейб-гвардии Преображенского полка до тех пор, пока не были сменены своим разводящим ефрейтором, тоже получившим ранение при взрыве. По злому року погибшие были героями недавно закончившейся русско-турецкой войны.

Погибшие нижние чины были похоронены в братской могиле на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Над могилой установили памятник героям-финляндцам, облицованный шведским гранитом. По Высочайшему Именному указу Императора все находившиеся в тот день в карауле солдаты были представлены к наградам, денежным выплатам и другим воинским поощрениям. Тем же Указом Император Александр II повелел «зачислить на вечный пансион» семьи всех трагически погибших при исполнении долга гвардейцев.

После взрыва Халтурин был эвакуирован и спрятан народовольцами в Москве. А уже после убийства Императора Александра II, 1 марта 1881 года, Халтурина избрали членом исполкома «Народной воли».

Тем не менее справедливость все-таки восторжествовала: 18 марта 1882 года Халтурин на пару с неким Желваковым участвовал в Одессе в убийстве прокурора Стрельникова. Народоволец Желваков выстрелом в упор смертельно ранил прокурора, но прикрывавший отход террориста Халтурин, переодетый извозчиком, не успел помочь тому скрыться с места преступления. В результате возникшей неразберихи их обоих задержали подоспевшие прохожие. Назвавшиеся в ходе следствия измышленными именами Желваков и Халтурин по личному распоряжению Императора Александра III были преданы военно-полевому суду и неопознанными повешены 22 марта 1882 года. Лишь спустя время власти узнали от осужденного рабочего Н. Биткина, что казнённый Степанов (он же Александр Васильевич) был тем самым плотником, под именем Баташкова проживавшим в Зимнем дворце и устроившим в нем чудовищный взрыв.

Илья Рябцев

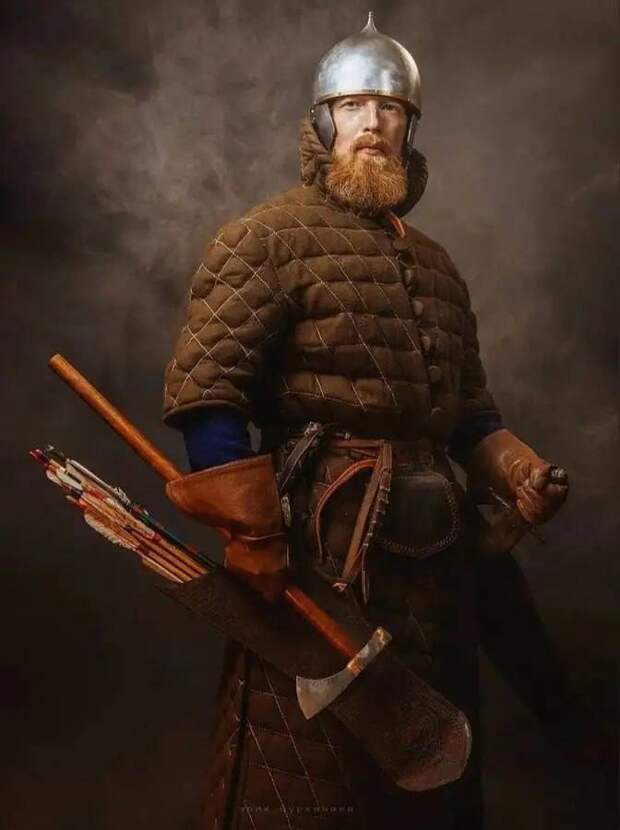

Русский воин 16 века. Реконструкция.

Русский воин 16 века. Реконструкция.

Проходят века, меняется оружие, форма, неизменна сталь северного неба в великорусских глазах!

27 февраля 1536 года русские войска разбили польско-литовскую армию под озером Себеж (совр. Псковская обл.)

27 февраля 1536 года русские войска разбили польско-литовскую армию под озером Себеж (совр. Псковская обл.) Тогда польско-литовский отряд во главе с киевским воеводой Андреем Немировичем и полоцким воеводой Яном Глебовичем осадили деревянную крепость, но попытки штурма оканчивались неудачей. Гарнизон крепости составляли 500 пищальщиков из Пскова.

Тогда польско-литовский отряд во главе с киевским воеводой Андреем Немировичем и полоцким воеводой Яном Глебовичем осадили деревянную крепость, но попытки штурма оканчивались неудачей. Гарнизон крепости составляли 500 пищальщиков из Пскова.Воспользовавшись замешательством в рядах неприятеля, русский воевода Пётр Засекин решился на рискованную вылазку, которая оказалась столь успешной, что польско-литовские войска были вынуждены отступить на замёрзшее Себежское озеро. Однако лёд на озере оказался слабым, и большинство вражеских войск утонуло. Таким образом, русские войска численностью 500 человек одержали победу над 20.000 человек польско-литовской армии.

Эта победа вынудила Сигизмунда I вступить в переговоры с Москвой о перемирии, которое закрепило Себеж и его окрестности за Русским государством.

22 февраля 1709 года состоялась битва у Красного Кута (совр. Харьковская обл.)

22 февраля 1709 года состоялась битва у Красного Кута (совр. Харьковская обл.) В 1708 года шведская армия покинула Польшу и вторглась в малороссийские провинции Российской империи. Карл XII расположил армию в районе Ромны, Гадяч, Прилуки, где его союзник гетман Мазепа собрал продовольствие. Нападения Петра I на район дислокации шведов заставили Карла XII предпринять ряд походов.

В 1708 года шведская армия покинула Польшу и вторглась в малороссийские провинции Российской империи. Карл XII расположил армию в районе Ромны, Гадяч, Прилуки, где его союзник гетман Мазепа собрал продовольствие. Нападения Петра I на район дислокации шведов заставили Карла XII предпринять ряд походов.22 февраля Карл XII, подойдя к Красному Куту, атаковал русский авангард и вынудил его к отступлению. Шведская кавалерия не заметила, как и сама попала в засаду. Контратака привела шведов в замешательство, в результате чего они начали отступать, забыв короля. Карл XII же укрылся в местной мельнице, но генерал Ренне запретил его расстреливать.

Но шведский король не оценил такого жеста доброй воли: после того, как его спасли, он приказал сжечь Красный Кут, а мирных жителей выгнать на мороз: многие умерли от обморожения. Через несколько дней Карл XII отступил в сторону Полтавы, где позже его ждал бесславный разгром.

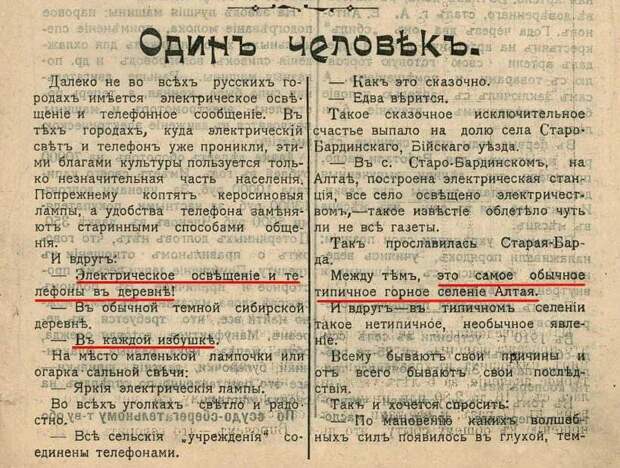

Электричество в Российской Империи

Электричество в Российской ИмперииПомните громкий лозунг: Коммунизм - это советская власть, плюс электрофикация всей страны? А теперь к историческим фактам.

Это - фотокопия реальной публикации из газеты "Алтайский крестьянин", № 6 за 1913 год. Массовая электрификация в России началась в годы правления императора Николая ll. К 1913 году в стране - пишет историк А.А. Борисюк - было построено 273 городских электростанции общего пользования и почти 6 тысяч автономных электростанций промышленных предприятий.

Это - фотокопия реальной публикации из газеты "Алтайский крестьянин", № 6 за 1913 год. Массовая электрификация в России началась в годы правления императора Николая ll. К 1913 году в стране - пишет историк А.А. Борисюк - было построено 273 городских электростанции общего пользования и почти 6 тысяч автономных электростанций промышленных предприятий.Не были забыты и сёла. Известно, что к 1917 году работали не меньше 150 электростанций в Московской, Нижегородской, Тульской и Владимирской губерниях. Первую электростанцию районного значения запустили в 1914 г. в Подмосковье, такие же станции строились в Петрограде, на Урале и на Донбассе.

Электрофицировались и железные дороги, разрабатывались проекты пригородных электропоездов вокруг крупнейших российских городов!

Как видите, технологически Российская империя была гораздо прогрессивнее, чем это пытались представить в позднейшее время - если даже в Алтайском селе горели электрические лампы.

Абрам Ганнибал и юный Александр Суворов

Абрам Ганнибал и юный Александр Суворов Многие из нас слышали о русском генерале африканского происхождения Абраме Ганнибале – крестнике Петра Первого и прадеде Пушкина. Однако мало кто знает, что именно ему обязан началом своей военной карьеры не кто иной, как сам Александр Суворов.

Многие из нас слышали о русском генерале африканского происхождения Абраме Ганнибале – крестнике Петра Первого и прадеде Пушкина. Однако мало кто знает, что именно ему обязан началом своей военной карьеры не кто иной, как сам Александр Суворов.Как известно, будущий полководец с детства интересовался военным делом. Но поскольку рос Саша слабым и болезненным, его отец Василий Иванович готовил сынишку к гражданской карьере. Неизвестно, как сложилась бы вся дальнейшая история России, если б в один прекрасный день играющий в солдатики Саша не попался на глаза Абраму Петровичу Ганнибалу.

Заметив, как мастерски мальчик изображает в игре сложные тактические манёвры, Абрам Петрович убедил Сашиного отца не губить такой талант и отдать сына в военную службу.

Монферран: загадочная смерть блистательного архитектора.

Монферран: загадочная смерть блистательного архитектора. Исаакиевский собор строился 40 лет! Среди современников ходили слухи, что архитектор тянет с завершением стройки потому, что когда-то ему предсказали скорую смерть после окончания возведения собора. И действительно, не прошло и месяца после освящения храма, как его создатель погиб.

Исаакиевский собор строился 40 лет! Среди современников ходили слухи, что архитектор тянет с завершением стройки потому, что когда-то ему предсказали скорую смерть после окончания возведения собора. И действительно, не прошло и месяца после освящения храма, как его создатель погиб. Причиной смерти послужила якобы обида на императора за насмешку над усами зодчего. По другой версии — обида наступила от того, что император не подал Огюсту руки во время освящения храма и не проронил ни слова благодарности.

Причиной смерти послужила якобы обида на императора за насмешку над усами зодчего. По другой версии — обида наступила от того, что император не подал Огюсту руки во время освящения храма и не проронил ни слова благодарности. Интересно и то, что даже последняя воля великого архитектора не была исполнена. Монферран желал быть похороненным под сводами Исаакиевского собора, но православная церковь отказалась удостоить католика такой чести, родственники увезли тело во Францию, где оно потерялось. Такая вот печальная история.

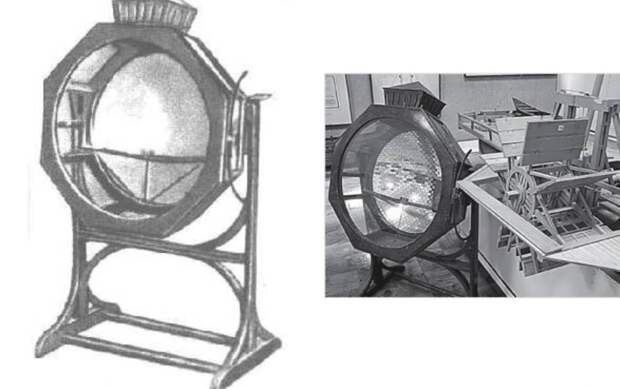

2 марта 1779 года «Санкт-Петербургские ведомости» сообщили о создании первого прообраза прожектора. «Искусство делать составное из многих частей зеркало, которое производит удивительное действие, умножая свет в 500 раз», как писала газета, изобрёл нижегородский механик-самоучка Иван Кулибин. Накануне Кулибин продемонстрировал свой прибор, осветив им из окон Академии противоположный берег Невы. Вскоре фонарь с зеркальным отражением стали употреблять в быту и на военном флоте России.

2 марта 1779 года «Санкт-Петербургские ведомости» сообщили о создании первого прообраза прожектора. «Искусство делать составное из многих частей зеркало, которое производит удивительное действие, умножая свет в 500 раз», как писала газета, изобрёл нижегородский механик-самоучка Иван Кулибин. Накануне Кулибин продемонстрировал свой прибор, осветив им из окон Академии противоположный берег Невы. Вскоре фонарь с зеркальным отражением стали употреблять в быту и на военном флоте России.

Фортепианная фабрика братьев Дидерихс выпускала лучшие в Российской империи XIX века рояли и пианино.

Фортепианная фабрика братьев Дидерихс выпускала лучшие в Российской империи XIX века рояли и пианино. На Всемирной промышленной выставке в Париже в 1900 году инструмент фабрики был удостоен Гран-при, а Андреас Фёдорович Дидерихс - награждён орденом.

В 1911 году на фабрике Дидерихсов отмечали круглую дату — со времени производства первого рояля под этой маркой прошло 100 лет.

В ознаменование юбилея, в Малом зале Петербургской консерватории был проведён Всероссийский конкурс пианистов, в котором приняли участие более 50 исполнителей со всех уголков Российской Империи.

6 апреля 1918 года фабрика «Братьев Дидерихс» была закрыта.

Общее количество выпущенных роялей и пианино за всё время существования мастерских и фабрики составило около 18 000 штук.

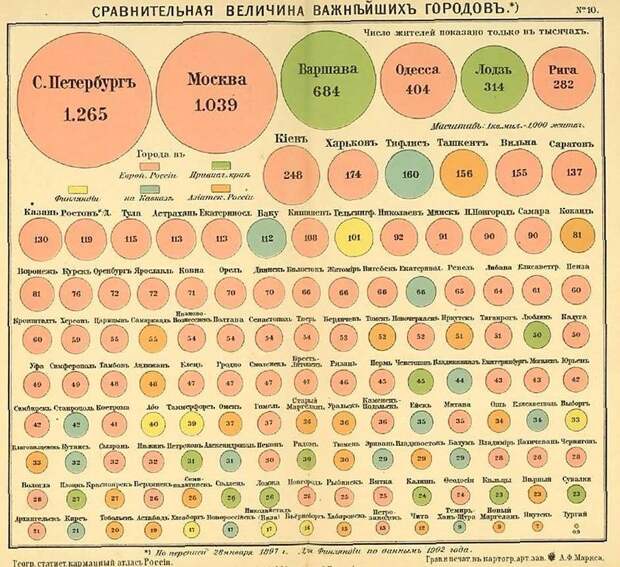

Численность населения городов Российской Империи по переписи 1897 г. Варшава-третий по величине российский город...

Численность населения городов Российской Империи по переписи 1897 г. Варшава-третий по величине российский город... Человек-гигант

Человек-гигант  Мода 18 века предписывала правителям иметь при дворе карликов и великанов. Петр I тоже старался не отставать от этой моды!

Мода 18 века предписывала правителям иметь при дворе карликов и великанов. Петр I тоже старался не отставать от этой моды! В 1717 году на ярмарке во Франции он увидел великана Николая Буржуа ростом 2,27 метра. Император принял его на службу, но, к сожалению, Буржуа проработал лакеем при дворе только 7 лет и скончался от инсульта.

Пётр I решил, что тело этого уникального человека должно быть передано в Кунсткамеру в качестве экспоната. Но однажды при пожаре 1747 года его голова странным образом исчезла!

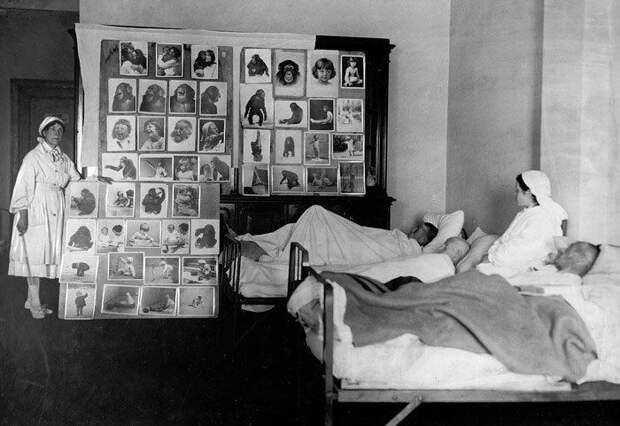

Дарвиновский музей в годы Великой Отечественной войны

Дарвиновский музей в годы Великой Отечественной войны  Во время войны сотрудники музея берут шефство над некоторыми московскими госпиталями, где проводят культурно-просветительскую работу среди раненых. За короткий срок были подготовлены лекции на военную тематику.

Во время войны сотрудники музея берут шефство над некоторыми московскими госпиталями, где проводят культурно-просветительскую работу среди раненых. За короткий срок были подготовлены лекции на военную тематику. Основатель музея Александр Федорович Котс работал с инвалидами Отечественной войны, его жена будучи профессиональным психологом беседовала с ранеными женщинами, а их сын проводил киносеансы для раненых.

Основатель музея Александр Федорович Котс работал с инвалидами Отечественной войны, его жена будучи профессиональным психологом беседовала с ранеными женщинами, а их сын проводил киносеансы для раненых. Всего во время войны «дарвиновцами» было прочитано свыше 700 лекций и организовано более 1000 киносеансов для раненых бойцов!

Всего во время войны «дарвиновцами» было прочитано свыше 700 лекций и организовано более 1000 киносеансов для раненых бойцов! Башня, которую видели все

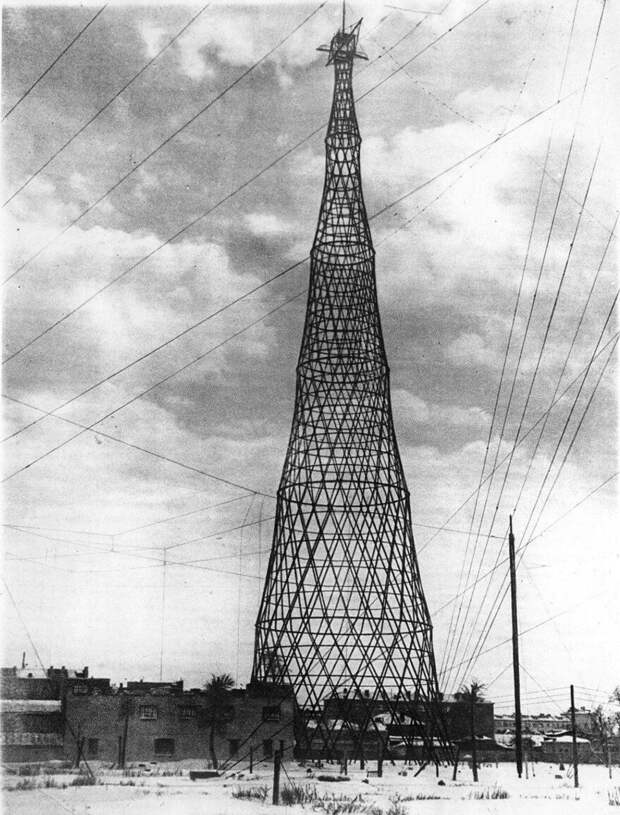

Башня, которую видели все В 1922 году в Москве открылось космическое по тем временам сооружение — Шуховская башня недалеко от улицы Шаболовка.

В 1922 году в Москве открылось космическое по тем временам сооружение — Шуховская башня недалеко от улицы Шаболовка. Название конструкция получила в честь инженера, который её спроектировал — Владимира Григорьевича Шухова. Интересно, что первую башню такой формы он создал ещё в 1896 году для художественной выставки в Нижнем Новгороде.

С 1950-х Шуховская башня стала символом телевидения СССР. Конструкция появлялась на заставках многих программ. В первую очередь «Голубого огонька» в новогоднюю ночь.

Своё значение она потеряла в 1967 году, когда в строй вступила Останкинская телебашня.

Полный Георгиевский кавалер - Рыжов Павел Моисеевич.

Полный Георгиевский кавалер - Рыжов Павел Моисеевич.Родился в 1883 году в селе Рысли, Ново- Тёмниковской волости, Шацкого уезда, Тамбовской губернии.

За бой при оттеснении противника за реку Сан командующим армией был награждён Георгиевской медалью 4 степени, за преследование противника до реки Вислоки - георгиевской медалью 3-ей степени.

В бою 20 мая 1915 года под сильным огнём противника он установил пулемёт на близкую дистанцию и содействовал успешной атаке на окопы неприятеля, за что удостоен Георгиевской медали 2 степени.

20 июля, будучи ранен в кисть левой руки, после перевязки возвратился в строй с полным вооружением, награждён Георгиевской медалью 1-ой степени.

24 сентября 1914 года он получает Георгиевский крест IV степени, а за выдающийся подвиг, храбрость и самоотверженность в боях против неприятеля во время переправы через Вислу и Сан 14 октября того же года Главком Юго-западного фронта наградил Павла Рыжова Георгиевским крестом III степени.

В бою 19 и 20 октября 1914 года под сильным ружейно-пулемётным и орудийным огнём своим пулемётом он выбил противника из окопов, за что получил Георгиевский крест II степени. В декабре 1914 года в боях, командуя взводом пулемётчиков , вытеснил неприятеля из окопов и был награждён Георгиевским крестом I степени.

Наряду с Георгиями грудь отважного пулемётчика украшали медали "За Усердие" и " В память 300-летия Дома Романовых" В августе 1916 года Павел Моисеевич Рыжов был приглашён в Петербург, где художник М.Т.Кирсанов масляными красками написал его портрет. Картина была помещена в галерею Государственной ратной палаты.

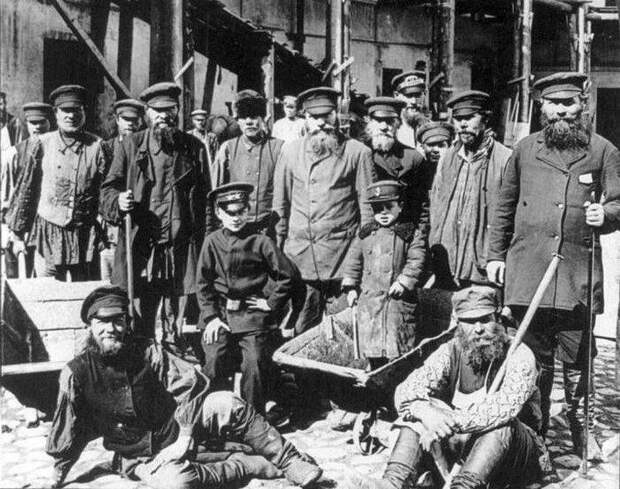

Когда в Москве появились дворники

Когда в Москве появились дворники Грязь в Москве была просто непролазная. Даже в Кремле дело обстояло неважно. При такой антисанитарии столицу то и дело посещали болезни, которые быстро приобретали характер эпидемий.

Грязь в Москве была просто непролазная. Даже в Кремле дело обстояло неважно. При такой антисанитарии столицу то и дело посещали болезни, которые быстро приобретали характер эпидемий.Первые дворники появились при царе Алексее Михайловиче.

Классический дворник появился в Москве благодаря стараниям Екатерины Великой в 1785 г.

На улицах стало чище – дворники новой формации приравнивались к младшим полицейским чинам.

На улицах стало чище – дворники новой формации приравнивались к младшим полицейским чинам. В 18 в. полиция в России не только следила за порядком в городе, но и выполняла ряд хозяйственных функций: занималась благоустройством города – мощением улиц, осушением болотистых мест, уборкой мусора и т.п.

Российская империя до революции была одной из самых непьющих стран Европы. Меньше нас в то время пили только в Норвегии.

Российская империя до революции была одной из самых непьющих стран Европы. Меньше нас в то время пили только в Норвегии.Мы стояли на предпоследнем месте в мире по душевому потреблению алкоголя в течение трёх столетий с XVII до начала XX века.

6 марта 1810 года в Петербурге, по инициативе Марии Фёдоровны, было открыто «Училище глухонемых для детей обоего пола и всех сословий»

6 марта 1810 года в Петербурге, по инициативе Марии Фёдоровны, было открыто «Училище глухонемых для детей обоего пола и всех сословий» Поводом к созданию училища послужила её встреча в Павловском парке с глухим мальчиком. Императрица задумалась о судьбе глухонемых детей и вскоре решила основать для них опытное училище. Оно стало её любимым детищем. Мария Фёдоровна посещала его, знакомилась с учебным процессом и состоянием дел. Затем училище было передано в ведение Санкт-Петербургского Опекунского совета и перёшло на казённое содержание.

Поводом к созданию училища послужила её встреча в Павловском парке с глухим мальчиком. Императрица задумалась о судьбе глухонемых детей и вскоре решила основать для них опытное училище. Оно стало её любимым детищем. Мария Фёдоровна посещала его, знакомилась с учебным процессом и состоянием дел. Затем училище было передано в ведение Санкт-Петербургского Опекунского совета и перёшло на казённое содержание.Позднее под опеку супруги Павла I перешли все воспитательные дома в России. Вопросам образования и благотворительности императрица посвящала практически всё свое время, жертвовала свои личные средства учебным заведениям.

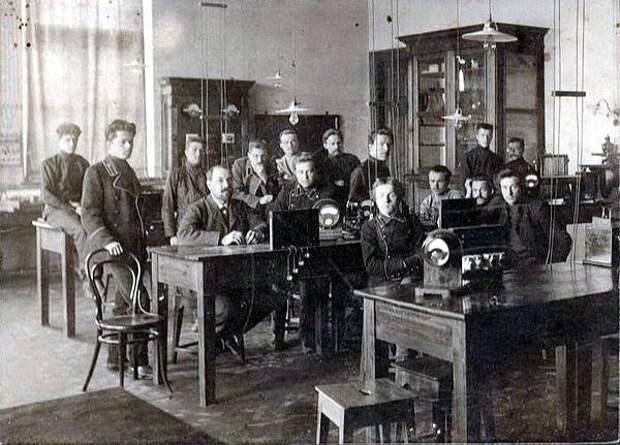

Среднее механико-техническое училище им. Ф.В. Чижова

Среднее механико-техническое училище им. Ф.В. Чижова На капиталы, завещанные Ф. В. Чижовым, были открыты два профессионально-технических училища: низшее химико-техническое (1894) и среднее механико-техническое (1897). Плата за обучение в низшем училище составляла 3 руб. в год, в среднем училище — 30 руб. Бедные ученики освобождались от платы, получали пособия из специальных училищных средств. Чижовские училища имели первоклассное оборудование и превосходный состав педагогов. Их выпускников охотно принимали на казенные и частные предприятия.

На капиталы, завещанные Ф. В. Чижовым, были открыты два профессионально-технических училища: низшее химико-техническое (1894) и среднее механико-техническое (1897). Плата за обучение в низшем училище составляла 3 руб. в год, в среднем училище — 30 руб. Бедные ученики освобождались от платы, получали пособия из специальных училищных средств. Чижовские училища имели первоклассное оборудование и превосходный состав педагогов. Их выпускников охотно принимали на казенные и частные предприятия.Сейчас в здании механико-технического училища находится Костромской энергетический техникум им. Ф. В. Чижова.

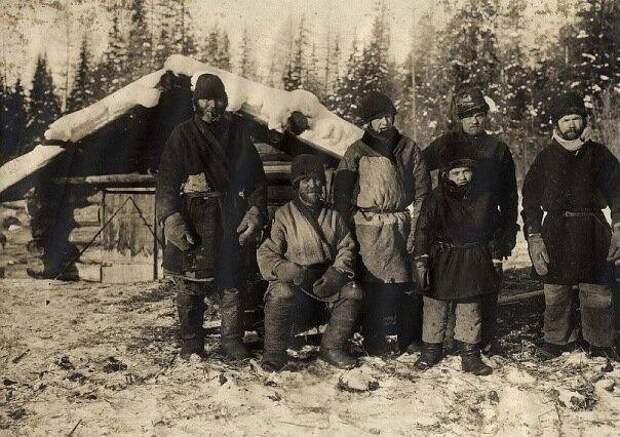

На фото: Студенты среднего механико-технического училища им. Ф.В. Чижова. Кострома, 1900-1910-е годы.

Бронемашины «Гарфорд» в Русской армии.

Бронемашины «Гарфорд» в Русской армии.Самыми тяжелыми бронированными автомобилями русской армии были массивные пушечно-пулеметные машины на шасси американского грузовика Garford с кабиной над 35-сильным мотором Buda и бронекорпусами Путиловского завода, известные как «Путилов-Гарфорд». В задней вращавшейся башне размещалась штурмовая пушка калибра 76,2 мм. Рядом с ней находился пулемет, а в небольших боковых башенках имелись еще два–три пулемета. В стенках корпуса были выполнены круглые амбразуры с бронированными заслонками. Экипаж состоял из восьми человек, боевая масса достигала 8,6 тонн.

До сентября 1915 года в Петрограде собрали 30 броневиков, а затем часть из них оборудовали вторым постом управления. На фронтах из-за слабости двигателя, неповоротливости и плохой проходимости все они перемещались только по дорогам.

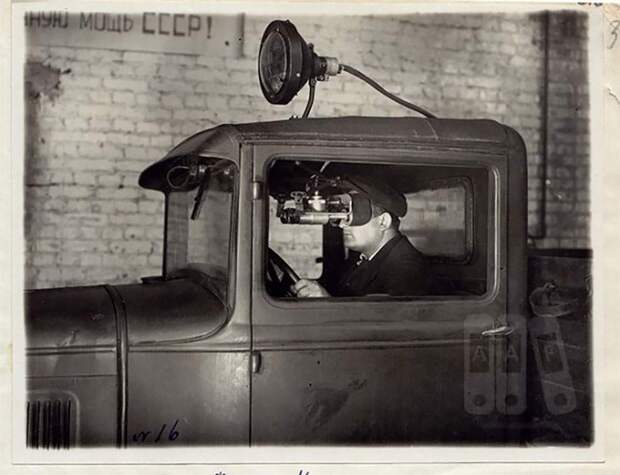

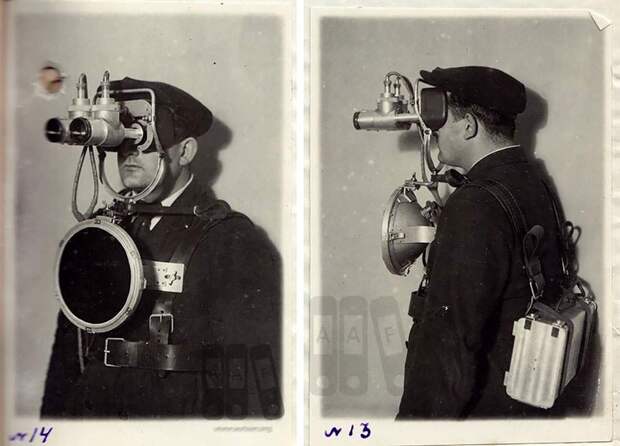

Прототип первого советского прибора ночного видения.

Прототип первого советского прибора ночного видения. Первые прототипы советских приборов ночного видения появились в начале 1940-х годов. Были выпущены как версии для установки на грузовики, так и переносные устройства. Версии для грузовиков устанавливались на автомобилях ГАЗ-АА. Это устройство выглядело как бинокль с электронно-оптическим световым преобразователем. Наверху грузовика устанавливалась 250-ватная инфракрасная фара. Инфракрасные датчики в бинокле превращали отраженный свет в видимую картинку. Внутри грузовика находились батареи, питающие это устройство.

Первые прототипы советских приборов ночного видения появились в начале 1940-х годов. Были выпущены как версии для установки на грузовики, так и переносные устройства. Версии для грузовиков устанавливались на автомобилях ГАЗ-АА. Это устройство выглядело как бинокль с электронно-оптическим световым преобразователем. Наверху грузовика устанавливалась 250-ватная инфракрасная фара. Инфракрасные датчики в бинокле превращали отраженный свет в видимую картинку. Внутри грузовика находились батареи, питающие это устройство.

Такой прибор позволял водителю ехать в полной темноте со скоростью около 25 км/ч. Его взгляд был ограничен расстоянием в 25 метров.

Переносная версия работала на аналогичных принципах. У каждого прибора были батареи, которые крепились ремнями на спине, а инфракрасная фара крепилась на груди.

Переносная версия работала на аналогичных принципах. У каждого прибора были батареи, которые крепились ремнями на спине, а инфракрасная фара крепилась на груди. Метаморфозы

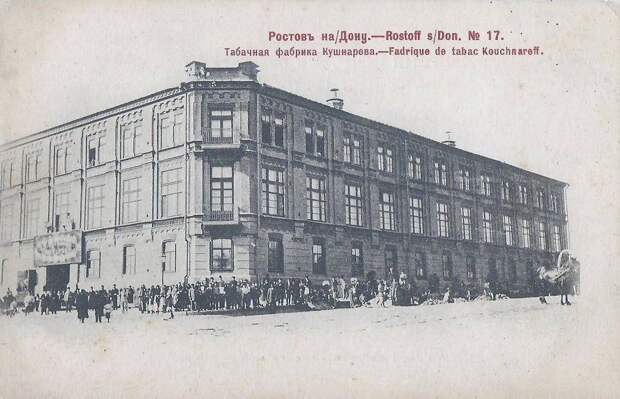

Метаморфозы Табачная фабрика Якова Семеновича Кушнарева. Построена по проекту и под наблюдением ростовского городского архитектора В. И. Якунина.

Табачная фабрика Якова Семеновича Кушнарева. Построена по проекту и под наблюдением ростовского городского архитектора В. И. Якунина. Располагалась на углу Таганрогского проспекта и улицы Пушкинской в городе Ростове-на-Дону.

Располагалась на углу Таганрогского проспекта и улицы Пушкинской в городе Ростове-на-Дону. После прекращения производства здание использовалось как доходный дом, затем как гостиница «Палас-Отель».

После прекращения производства здание использовалось как доходный дом, затем как гостиница «Палас-Отель».  Сейчас – здание штаба Южного военного округа

Сейчас – здание штаба Южного военного округа

«Границу надо защищать под Кушкой — если мы не хотим потом ее защищать под Таганрогом.»

«Границу надо защищать под Кушкой — если мы не хотим потом ее защищать под Таганрогом.»(С) Русский генерал М. Д. Скобелев.

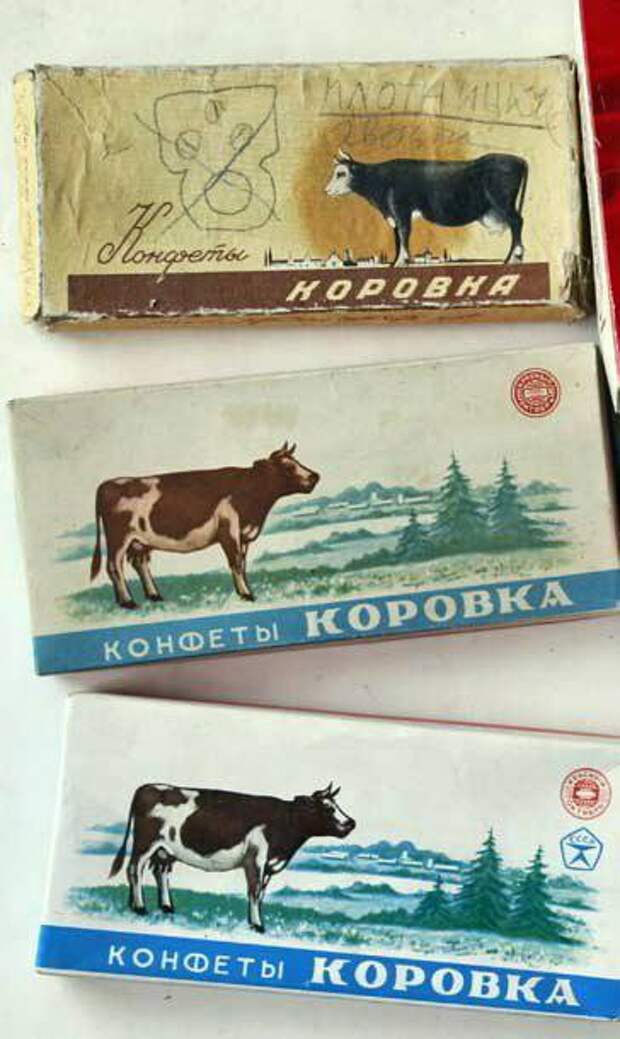

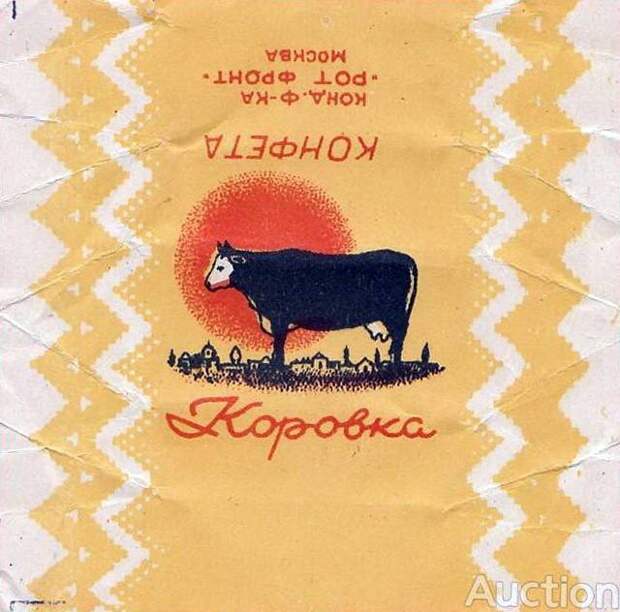

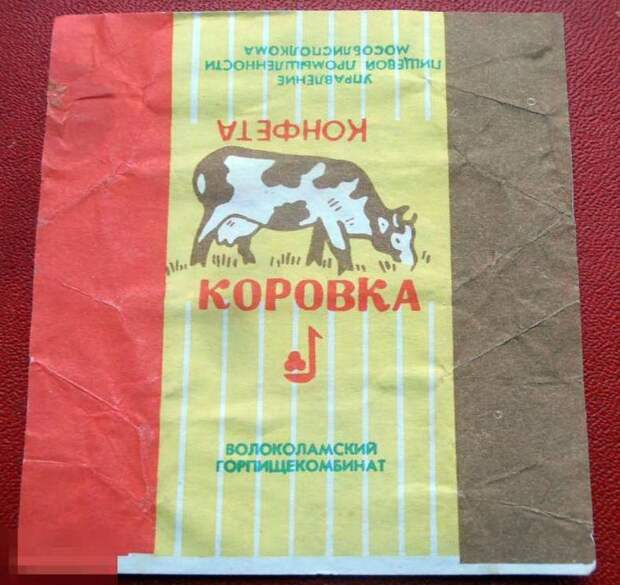

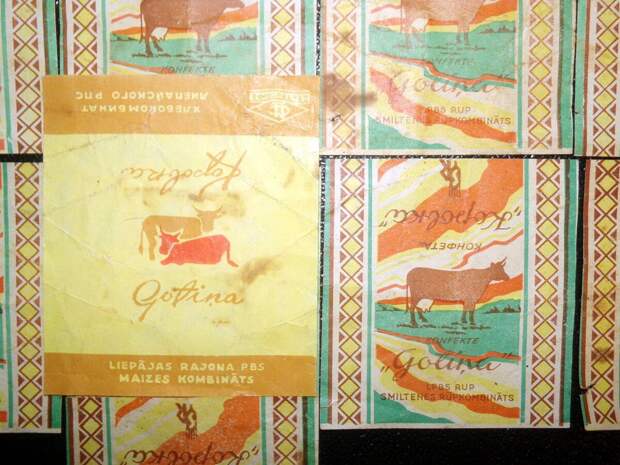

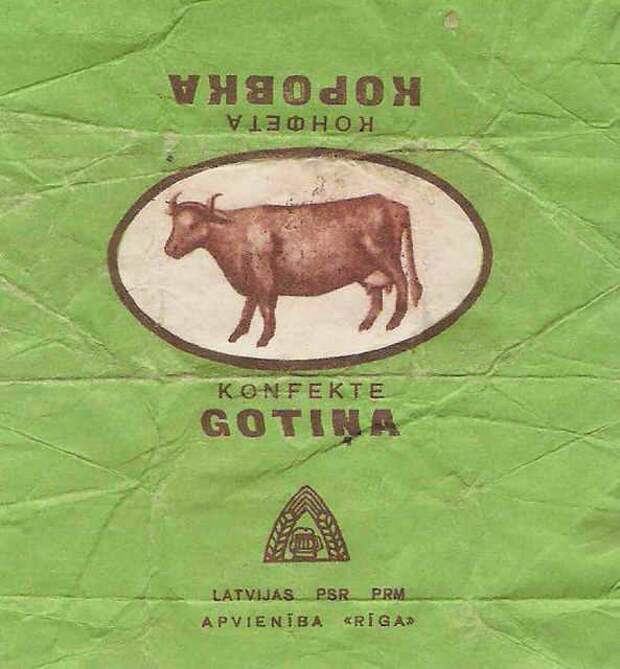

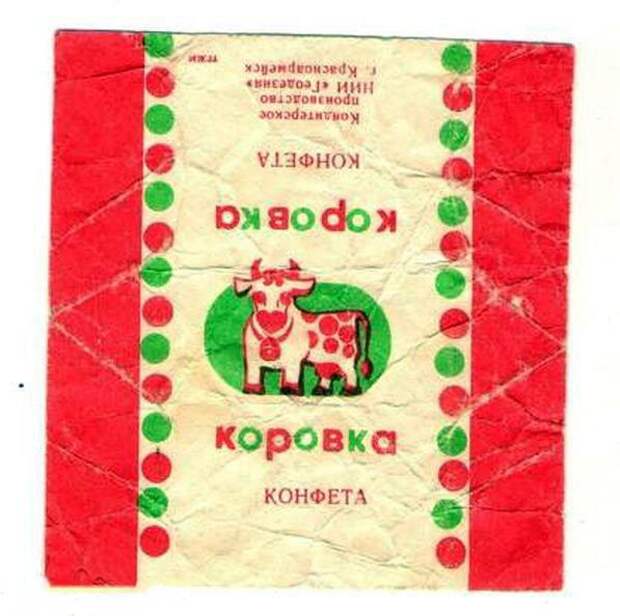

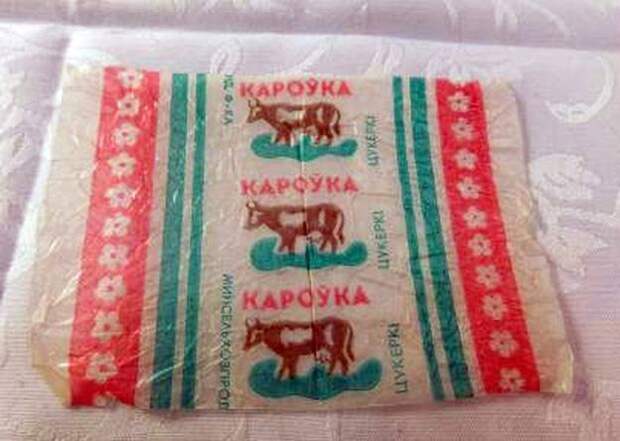

«Коровка» – одна из самых известных и любимых отечественных конфет, родоначальница целого вида молочных тянучек.

«Коровка» – одна из самых известных и любимых отечественных конфет, родоначальница целого вида молочных тянучек.

Промышленное производство «коровок» началось в далёкие 20-е годы прошлого столетия благодаря Феликсу Поморскому. Их рецепт Феликс узнал в Житомире, куда он приехал по приглашению своего дяди. У последнего в Житомире были открыты отель, ресторан и кондитерская. Работая помощником официанта и кондитера, Феликс собственно и познакомился с процессом производства тех самых «тянучек».

Промышленное производство «коровок» началось в далёкие 20-е годы прошлого столетия благодаря Феликсу Поморскому. Их рецепт Феликс узнал в Житомире, куда он приехал по приглашению своего дяди. У последнего в Житомире были открыты отель, ресторан и кондитерская. Работая помощником официанта и кондитера, Феликс собственно и познакомился с процессом производства тех самых «тянучек».

Через 14 лет, после смерти дяди, Феликс продал завещанное ему имущество, вернулся в Польшу и открыл в городе Познани свою кондитерскую фабрику. Это предприятие выпускала свыше сотни наименований сладостей, но с самого её открытия самым популярным товаром стала конфета, производящаяся по житомирскому рецепту. Одним из основных её ингредиентов было молоко, поэтому на обёртку Поморский поместил изображение коровы голштинской породы.

Через 14 лет, после смерти дяди, Феликс продал завещанное ему имущество, вернулся в Польшу и открыл в городе Познани свою кондитерскую фабрику. Это предприятие выпускала свыше сотни наименований сладостей, но с самого её открытия самым популярным товаром стала конфета, производящаяся по житомирскому рецепту. Одним из основных её ингредиентов было молоко, поэтому на обёртку Поморский поместил изображение коровы голштинской породы.  В начале Второй Мировой войны немцы захватили производственные помещения фабрики, и Поморский был вынужден уехать в город Милянувек, где он вместе со своими товарищами вновь наладил производство «коровок». На отсутствие заказов жаловаться не приходилось.

В начале Второй Мировой войны немцы захватили производственные помещения фабрики, и Поморский был вынужден уехать в город Милянувек, где он вместе со своими товарищами вновь наладил производство «коровок». На отсутствие заказов жаловаться не приходилось.  После окончания Второй Мировой войны рецепт сладости оказался в Советском Союзе, где конфеты получили название «Коровка» по созвучию с оригинальным наименованием. Между тем, польская «krówka» в переводе на русский есть не что иное, как «помадка».

После окончания Второй Мировой войны рецепт сладости оказался в Советском Союзе, где конфеты получили название «Коровка» по созвучию с оригинальным наименованием. Между тем, польская «krówka» в переводе на русский есть не что иное, как «помадка».  Изготовление «Коровок» началось в 1948 году на столичной кондитерской фабрике «Красный Октябрь». Техника приготовления – отливка в крахмал – для своего времени была инновационной.

Изготовление «Коровок» началось в 1948 году на столичной кондитерской фабрике «Красный Октябрь». Техника приготовления – отливка в крахмал – для своего времени была инновационной.  Первоначально все конфеты «Коровка» заворачивались только вручную, чтобы не повредить корпуса конфет, но впоследствии на предприятии была разработана и установлена новейшая завёрточная линия, способная работать с такой же аккуратностью, что и человеческие руки.

Первоначально все конфеты «Коровка» заворачивались только вручную, чтобы не повредить корпуса конфет, но впоследствии на предприятии была разработана и установлена новейшая завёрточная линия, способная работать с такой же аккуратностью, что и человеческие руки.  Благодаря этому изобретению объёмы производства удалось значительно увеличить.

Благодаря этому изобретению объёмы производства удалось значительно увеличить.

Свежие комментарии