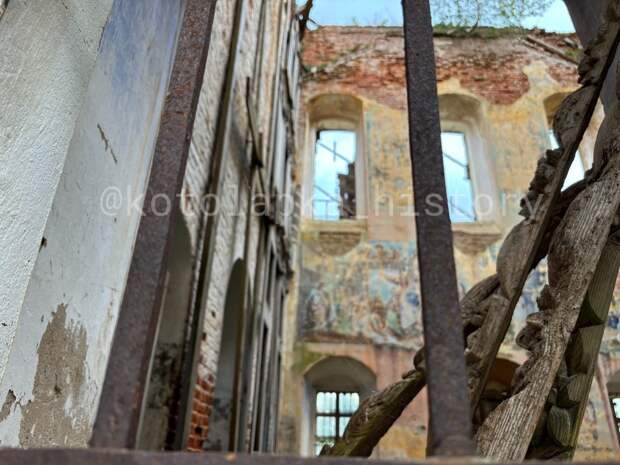

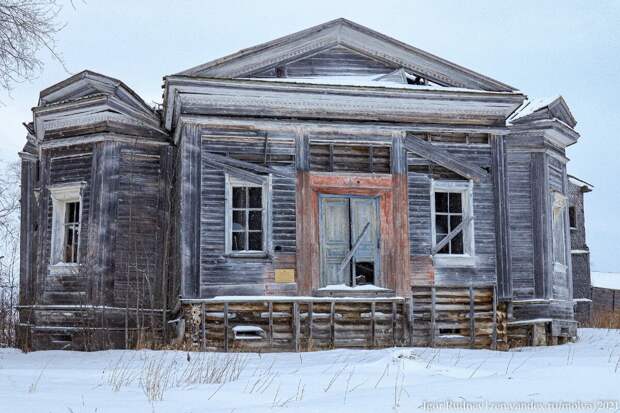

Церковь Воскресения Христова в Котловане (Тверская обл) Продолжим тему «Потерянной России» рассказом о Церкви Воскресения Христова 1798 года в Котловане. Прихожан в лучшие годы было порядка 2 тысяч. Церковь действующая, хоть и не скажешь.

Продолжим тему «Потерянной России» рассказом о Церкви Воскресения Христова 1798 года в Котловане. Прихожан в лучшие годы было порядка 2 тысяч. Церковь действующая, хоть и не скажешь. В облике её заметны черты провинциальной новгородской традиции середины XVIII-века, наличники имеют простые рамочные оформления с короткими ушами, а в архитектуре столпообразной колокольни видна архаичность.

В облике её заметны черты провинциальной новгородской традиции середины XVIII-века, наличники имеют простые рамочные оформления с короткими ушами, а в архитектуре столпообразной колокольни видна архаичность.

Перекрытия давно утрачены, но ещё держится каркас иконостаса. Церковь как будто построена скорее плотником, чем каменщиком, и это объяснимо.

Перекрытия давно утрачены, но ещё держится каркас иконостаса. Церковь как будто построена скорее плотником, чем каменщиком, и это объяснимо.  Строил её обер-бергмейстер Никифор Клеопин, сын которого — самый богатый помещик Вышневолоцкого уезда. В этой церкви он повторил, даже в названии, деревянную церковь, построенную его отцом в Челябинской обл. Был похоронен тут, но могила утрачена.

Строил её обер-бергмейстер Никифор Клеопин, сын которого — самый богатый помещик Вышневолоцкого уезда. В этой церкви он повторил, даже в названии, деревянную церковь, построенную его отцом в Челябинской обл. Был похоронен тут, но могила утрачена.

На территории сохранилось захоронение помещиков Зварыкиных, а ещё — мемориал коммунистам, погибшим в 1919 от кулацкой банды. В 1935 власти запретили звон колоколов, а в 1942 и вовсе закрыли церковь.

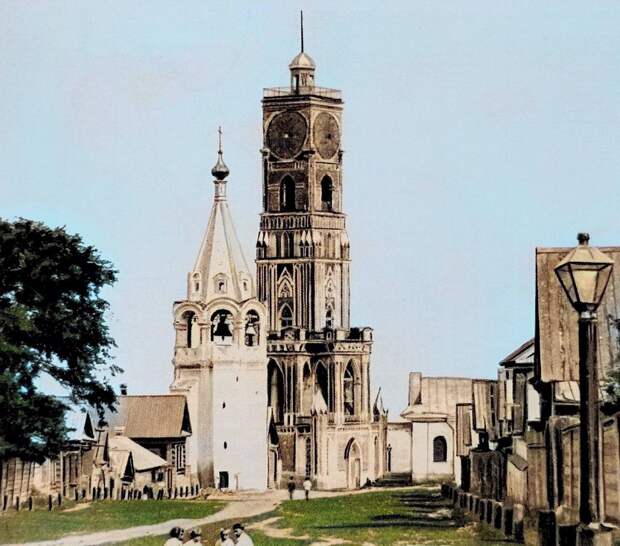

На территории сохранилось захоронение помещиков Зварыкиных, а ещё — мемориал коммунистам, погибшим в 1919 от кулацкой банды. В 1935 власти запретили звон колоколов, а в 1942 и вовсе закрыли церковь. Готика в Нижнем В Нижнем очень мало готических зданий, тем удивительнее была постройка в 1861 г. на Гребешке (холме в верхней части города) вот такой Часовой башни по указу губернатора Муравьёва. Цель её была благой — чтобы посетители ярмарки с другого берега Оки всегда могли увидеть время с 6,5-метрового циферблата.

В Нижнем очень мало готических зданий, тем удивительнее была постройка в 1861 г. на Гребешке (холме в верхней части города) вот такой Часовой башни по указу губернатора Муравьёва. Цель её была благой — чтобы посетители ярмарки с другого берега Оки всегда могли увидеть время с 6,5-метрового циферблата.

Только в итоге с того берега даже 3-метровых стрелок вообще не было видно — чтобы смотреть с башни время, как шутили, надо было сначала купить подзорную трубу. Народ потешался, башня ветшала, новое назначение ей не придумали и в 1897-м разобрали.

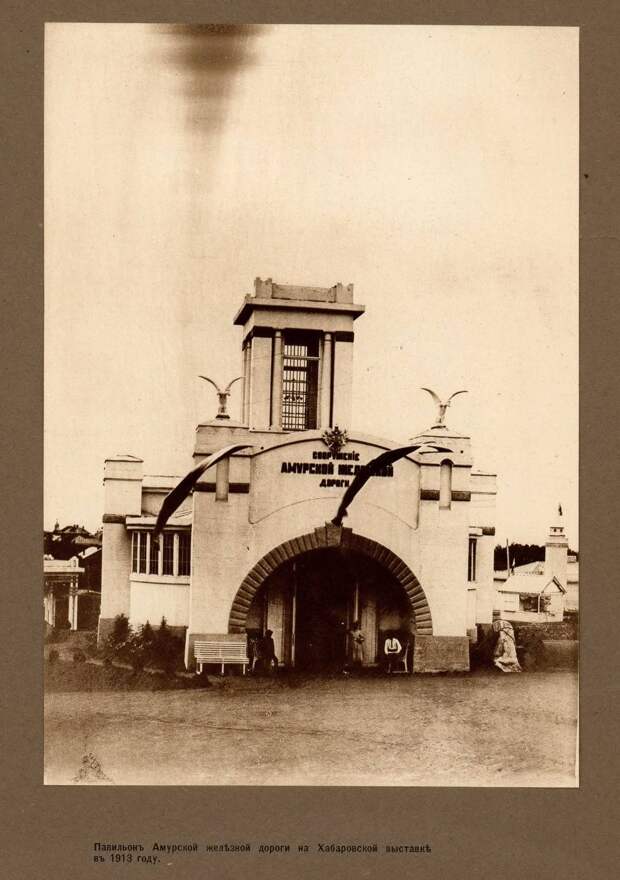

Дореволюционная выставка Хабаровска В 1913 году Хабаровск, тогда еще только отметивший 50-летие, стал устроителем огромной выставки. Цель была краткой: «осмотреться кругом и подвести итоги тому, что дает Приамурский край, что он имеет и чего ему не достает».

В 1913 году Хабаровск, тогда еще только отметивший 50-летие, стал устроителем огромной выставки. Цель была краткой: «осмотреться кругом и подвести итоги тому, что дает Приамурский край, что он имеет и чего ему не достает».  По факту построили целый город, охвативший все отрасли развития молодого российского Дальнего Востока. Выставка занимала 26 га. Павильоны возводились как частными фирмами, так и государственными конторами.

По факту построили целый город, охвативший все отрасли развития молодого российского Дальнего Востока. Выставка занимала 26 га. Павильоны возводились как частными фирмами, так и государственными конторами.  Чего стоит неорусский деревянный павильон торгового дома «Кунст и Альберс», увенчанный мощным четырехгранным куполом. Павильон Амурской железной дороги имитировал арочный туннель. Купец Чистяков, торговавший чаем, построил павильон в китайском стиле.

Чего стоит неорусский деревянный павильон торгового дома «Кунст и Альберс», увенчанный мощным четырехгранным куполом. Павильон Амурской железной дороги имитировал арочный туннель. Купец Чистяков, торговавший чаем, построил павильон в китайском стиле.

За два месяца работы выставку посетили 110 тысяч человек (население Хабаровска тогда составляло 52 тысячи). К сожалению, никаких материальных следов выставки не осталось. Все 70 строений разобрали на стройматериалы.

За два месяца работы выставку посетили 110 тысяч человек (население Хабаровска тогда составляло 52 тысячи). К сожалению, никаких материальных следов выставки не осталось. Все 70 строений разобрали на стройматериалы.

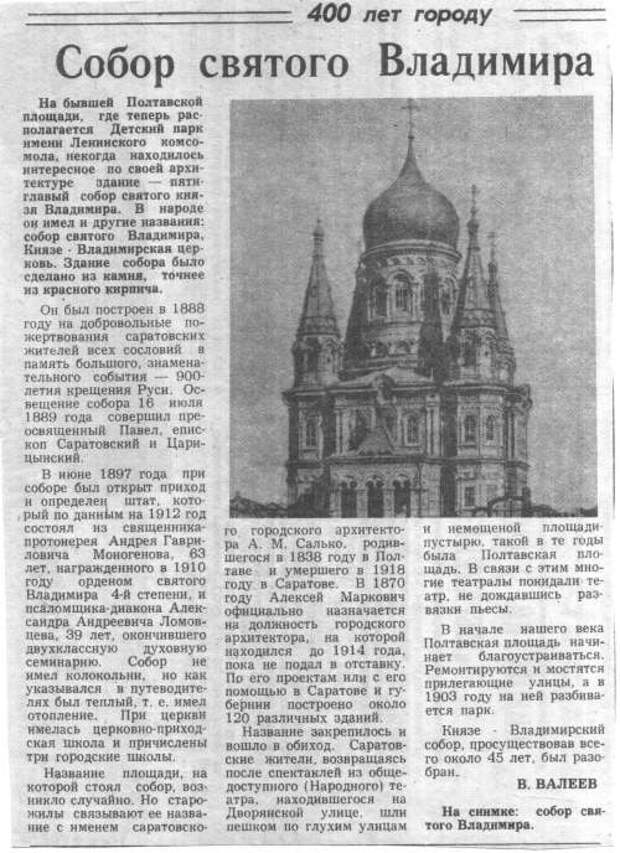

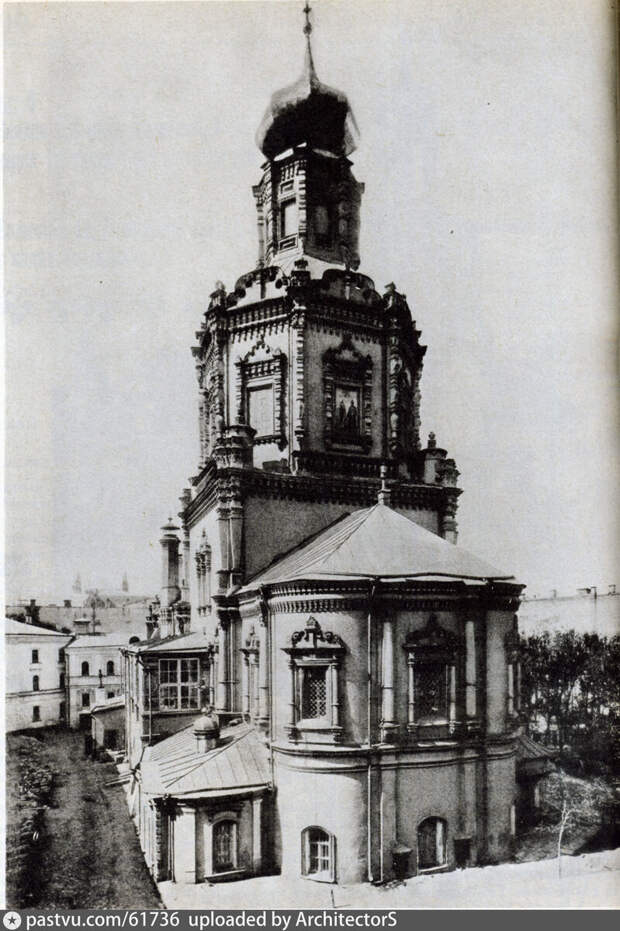

Князь-Владимирский собор в Саратове Храм, построенный в 1888 году по проекту архитектора Алексея Салько в честь 900-летия крещения Руси, располагался на бывшей Полтавской площади. Он был возведён на средства, собранные жителями города всех сословий. Освящение собора состоялось 16 июля 1889 года епископом Саратовским и Царицынским Павлом.

Храм, построенный в 1888 году по проекту архитектора Алексея Салько в честь 900-летия крещения Руси, располагался на бывшей Полтавской площади. Он был возведён на средства, собранные жителями города всех сословий. Освящение собора состоялось 16 июля 1889 года епископом Саратовским и Царицынским Павлом.  С высотой 77 метров храм был одним из самых высоких в России на тот момент.

С высотой 77 метров храм был одним из самых высоких в России на тот момент. Более того, в отличие от многих шатровых храмов, у саратовского собора центральный купол был луковичным, а боковые - шатровыми. Однако, несмотря ни на что, в 1930-е годы храм был снесён коммунистами, и на его месте был построен стадион.

Более того, в отличие от многих шатровых храмов, у саратовского собора центральный купол был луковичным, а боковые - шатровыми. Однако, несмотря ни на что, в 1930-е годы храм был снесён коммунистами, и на его месте был построен стадион.  В 2022 году, во время его реконструкции, был обнаружен фундамент собора.

В 2022 году, во время его реконструкции, был обнаружен фундамент собора.

В период с 2005 по 2010 годы в Детском парке был возведён новый храм во имя князя Владимира, стилизованный под раннемосковское зодчество.  В новом храме хранятся такие святыни, как образ преподобного Серафима Саровского, написанный в 1909 году, и уменьшенная фотокопия Туринской плащаницы. Хотя создание нового храма, безусловно, является важным шагом, он значительно отличается от старого собора как по архитектуре, так и по масштабу.

В новом храме хранятся такие святыни, как образ преподобного Серафима Саровского, написанный в 1909 году, и уменьшенная фотокопия Туринской плащаницы. Хотя создание нового храма, безусловно, является важным шагом, он значительно отличается от старого собора как по архитектуре, так и по масштабу.

В качестве более удачного примера восстановления храма можно привести городской собор в Сердобске, который находится в Пензенской области и был построен по тому же проекту архитектора Алексея Салько. Несмотря на различия в деталях, он даёт более точное представление о том, как выглядел Князь-Владимирский собор в Саратове.

Несмотря на различия в деталях, он даёт более точное представление о том, как выглядел Князь-Владимирский собор в Саратове.

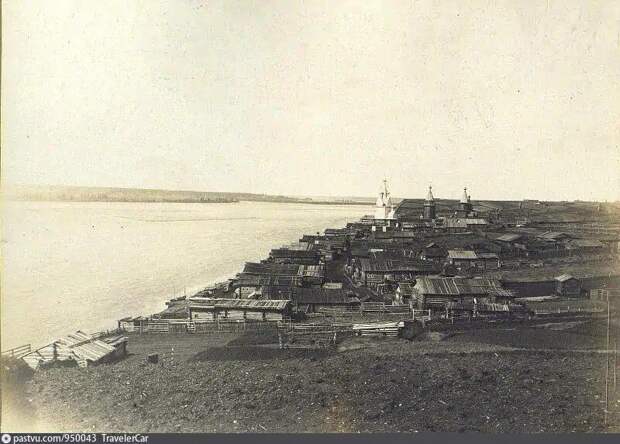

Ансамбль Чекуевского погоста в Онежском районе Архангельской области.

В деревне Чекуево по состоянию на 2021 год проживала лишь одна бабушка. Но до революции Чекуево - крупное торговое село на берегу реки Онега с 350 дворами и одним из красивейших на Русском Севере ансамблем из трёх деревянных храмов и колокольни.

К сожалению в 1960-е годы две церкви - Преображенская (1687 г.) и Успенская (1675 г.) были сломаны, та же судьба постигла и колокольню (1740 г.).

К сожалению в 1960-е годы две церкви - Преображенская (1687 г.) и Успенская (1675 г.) были сломаны, та же судьба постигла и колокольню (1740 г.).  Осталась лишь "новая" Сретенская церковь (1893 г.), да и то в руинированном состоянии

Осталась лишь "новая" Сретенская церковь (1893 г.), да и то в руинированном состоянии Реконструкция былого

Реконструкция былого

Потери Севера

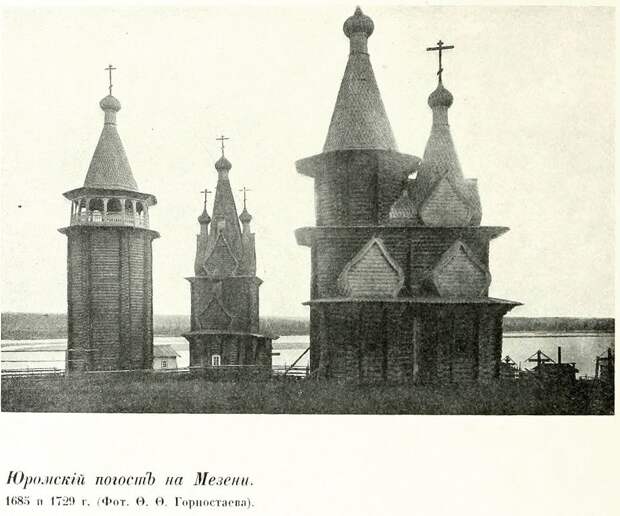

Юрома, одно из самых древних русских поселений в мезенских землях. С XVII века волостной центр, насчитывавший до ста крестьянских дворов. В конце XVIII тут окончательно сформировался великолепный ансамбль Юромского погоста, возможно красивейший тройник на всём Русском Севере.

Юрома, одно из самых древних русских поселений в мезенских землях. С XVII века волостной центр, насчитывавший до ста крестьянских дворов. В конце XVIII тут окончательно сформировался великолепный ансамбль Юромского погоста, возможно красивейший тройник на всём Русском Севере. Ансамбль состоял из двух церквей: Михаила Архангела (1686, мезенско-пинежский тип церкви - шатер на крещатой бочке), Илии Пророка (1743) и колокольни (1725).

Ансамбль состоял из двух церквей: Михаила Архангела (1686, мезенско-пинежский тип церкви - шатер на крещатой бочке), Илии Пророка (1743) и колокольни (1725).  В 1898 г. ансамбль обследован и сфотографирован архитектором Ф.Ф. Горностаевым. В последствии по этим фотографиям в 1906 г. художник И.Я. Билибин написал картину.

В 1898 г. ансамбль обследован и сфотографирован архитектором Ф.Ф. Горностаевым. В последствии по этим фотографиям в 1906 г. художник И.Я. Билибин написал картину. В 1933 г. церковь Михаила Архангела сгорела после удара молнии.

В 1933 г. церковь Михаила Архангела сгорела после удара молнии.  Следом были разобраны колокольня и Ильинская церковь. Сейчас об исчезнувшем ансамбле в селе ничего не напоминает. А село Юрома продолжает существовать, теперь как центр одноименного сельского поселения Лешуконского района Архангельской области.

Следом были разобраны колокольня и Ильинская церковь. Сейчас об исчезнувшем ансамбле в селе ничего не напоминает. А село Юрома продолжает существовать, теперь как центр одноименного сельского поселения Лешуконского района Архангельской области.

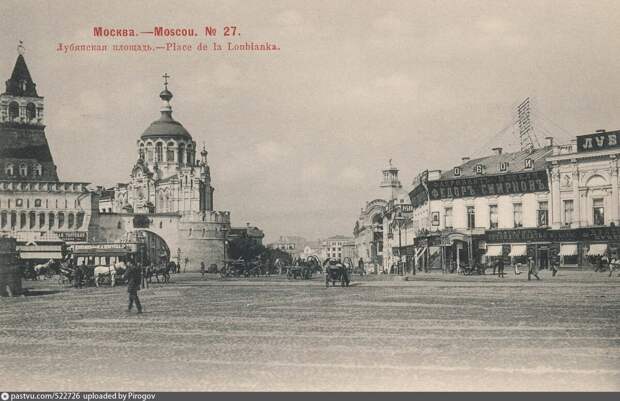

Часовня на Лубянке

На Лубянской площади в Москве есть ТЦ «Наутилус», однако изначально на месте этого торгового центра располагался двухэтажный дом с книжной лавкой внутри. Это здание принадлежало почетному гражданину Москвы Ивану Сушкину.  В 1880 году он решил, что на этом участке будет располагаться часовня, где можно будет посмотреть на реликвии, привезенные из Афонского Пантелеимоновского монастыря. Часовня разместилась на пересечении Никольской улицы и Лубянской площади в 1883 году.

В 1880 году он решил, что на этом участке будет располагаться часовня, где можно будет посмотреть на реликвии, привезенные из Афонского Пантелеимоновского монастыря. Часовня разместилась на пересечении Никольской улицы и Лубянской площади в 1883 году.

Раньше в начале Никольской улицы находились Владимирские ворота Китай-города. Чуть правее, то есть на месте современного торгового центра, стояла часовня Святого Пантелеимона. Своё имя она получила в честь великомученика, который жил в конце III - начале IV века. По преданию, он занимался врачеванием: исцелял людей не только с помощью медицинских знаний, но и молитвами. Первые мысли о создании часовни возникли ещё в 1866 году. Тогда из русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне в Москву привезли святыни. Богоявленский собор в одноимённом переулке, 1905. С сайта www.pastvu.com.

Богоявленский собор в одноимённом переулке, 1905. С сайта www.pastvu.com.

Посмотреть на них изначально можно было в Богоявленском соборе. Верующих, желавших прикоснуться к церковным реликвиям, оказалось так много, что уже в 1873 году на пересечении Богоявленского переулка и Никольской улицы построили Афонскую часовню. Однако её скромные размеры со временем перестали справляться с наплывом посетителей.

Владимирские ворота Китай-города и часовня Святого Пантелеимона

Владимирские ворота Китай-города и часовня Святого Пантелеимона

Но в 1932 году храм прекратил свою работу, а в 1934 году его снесли.  Пустырь на месте часовни Святого Пантелеимона, 1934.

Пустырь на месте часовни Святого Пантелеимона, 1934.

И уже в 1999 году здесь поставили уродливый торговый центр «Наутилус». Помимо внешнего уродства, у торгового центра неудобная планировка. Заблудиться достаточно легко. В качестве интересной детали хочется отметить, что строительство здания обошлось в 20 млн долларов. Даже сейчас это деньги огромные, не говоря уже о 1990-х годах. Насколько мне известно, пока столичные власти ничего не собираются делать с "Наутилусом". А значит - он ещё долго будет раздражать москвичей и удивлять туристов.

Памятник, от которого шарахались в Москве даже лошади. Мало кому известно, что на месте нынешнего памятника Александру Сергеевичу Грибоедову на Чистых Прудах в 1918 году стоял монумент в честь мыслителя и теоретика социального анархизма Михаила Александровича Бакунина.

Мало кому известно, что на месте нынешнего памятника Александру Сергеевичу Грибоедову на Чистых Прудах в 1918 году стоял монумент в честь мыслителя и теоретика социального анархизма Михаила Александровича Бакунина.

Пришедшие к власти большевики практически сразу приняли ленинский план монументальной пропаганды, в рамках которого по всей стране, в том числе и в Москве, начали ставить памятники известным революционерам и сторонникам народовластия.

Увековечить память о Бакунине поручили скульптору-авангардисту Борису Даниловичу Королёву. Создал он памятник в любимом им тогда стиле кубофутуризма.  В итоге получилась скульптурная композиция 8-метровой высоты, где образ анархиста был представлен в нагромождении грубых геометрически условных форм. Особый ужас у обывателей вызывало то, что голова Бакунина находилась в его руках. Именно таким образом скульптор попытался передать «мятежность души анархиста-революционера».

В итоге получилась скульптурная композиция 8-метровой высоты, где образ анархиста был представлен в нагромождении грубых геометрически условных форм. Особый ужас у обывателей вызывало то, что голова Бакунина находилась в его руках. Именно таким образом скульптор попытался передать «мятежность души анархиста-революционера».

Что сказать, если даже сторонники Бакунина сразу начали протестовать против такого издевательства над своим кумиром. К ним присоединился и тогдашний Нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский, едко заметивший, что проезжавшие мимо изваяния лошади косо глядели в ту сторону, а иной раз и просто шарахались от него.

В итоге, памятник Бакунину был скоренько демонтирован, не простояв здесь даже одного месяца.

Ну это даже и не потеря, а скорее освобождение.

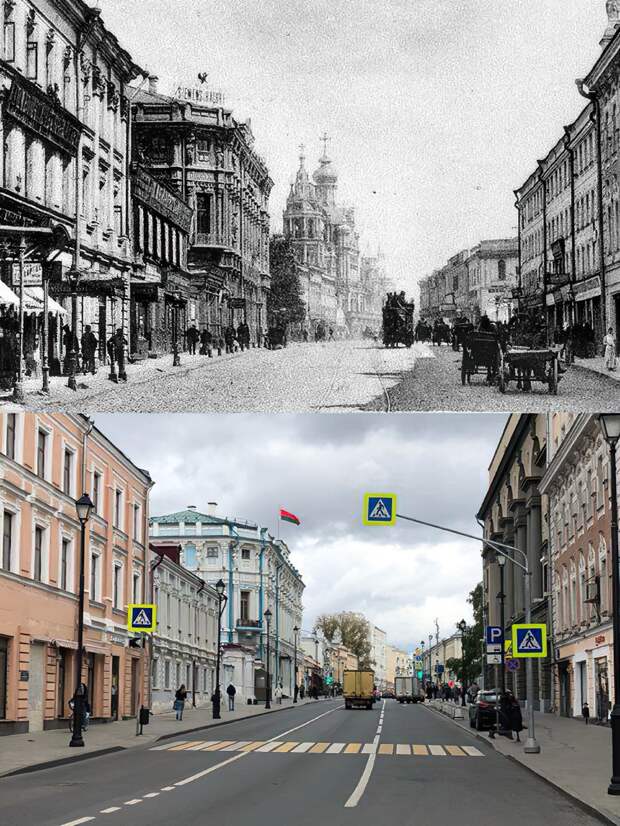

Вид на церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке 1902 год / наши дни

1902 год / наши дни

Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке была построена в 1699 году на средства московского купца И.М. Сверчкова. Возводил этот удивительный храм русский архитектор Петр Потапов. Он выстроил церковь в стиле московского барокко. Храм не пострадал в разрушительном пожаре 1812 года. Вокруг церкви был поставлен французский караул, который защищал сооружение от огня и мародеров. Согласно легенде, Наполеону так полюбился этот храм, что он хотел разобрать его по частям и перевезти в Париж.

Храм не пострадал в разрушительном пожаре 1812 года. Вокруг церкви был поставлен французский караул, который защищал сооружение от огня и мародеров. Согласно легенде, Наполеону так полюбился этот храм, что он хотел разобрать его по частям и перевезти в Париж.  Но в результате этот величественный шедевр русского зодчества был разрушен в 1936 году. Причина сноса сооружения, которому на тот момент уже было больше 200 лет, – расширение Покровки.

Но в результате этот величественный шедевр русского зодчества был разрушен в 1936 году. Причина сноса сооружения, которому на тот момент уже было больше 200 лет, – расширение Покровки.

Деревянный планетарий

Немного грустных новостей. В 2021 году был снесен единственный в России деревянный планетарий. Он обитал в Пензе.

Вместо того, чтобы перебрать бревна и произвести локальную замену поврежденной древесины, компания-подрядчик просто зачистила все экскаваторами. В 2028 году зданию могло бы исполниться 100 лет. По фото можно сравнить старый планетарий и новый.

По фото можно сравнить старый планетарий и новый.

Еще одной из утрат Пензы можно считать вот это панно.  Вы только вдумайтесь: панно из 55 000 тысяч ПИВНЫХ КРЫШЕК! Оно было преподнесено в подарок городу местной пивоваренной компанией. Простояло в центре города до 2020 года, когда в рамках реновации фонтанной площади панно решили убрать.

Вы только вдумайтесь: панно из 55 000 тысяч ПИВНЫХ КРЫШЕК! Оно было преподнесено в подарок городу местной пивоваренной компанией. Простояло в центре города до 2020 года, когда в рамках реновации фонтанной площади панно решили убрать.  Панно является репродукцией картины Эдуарда Мане «Кружка пива»

Панно является репродукцией картины Эдуарда Мане «Кружка пива»

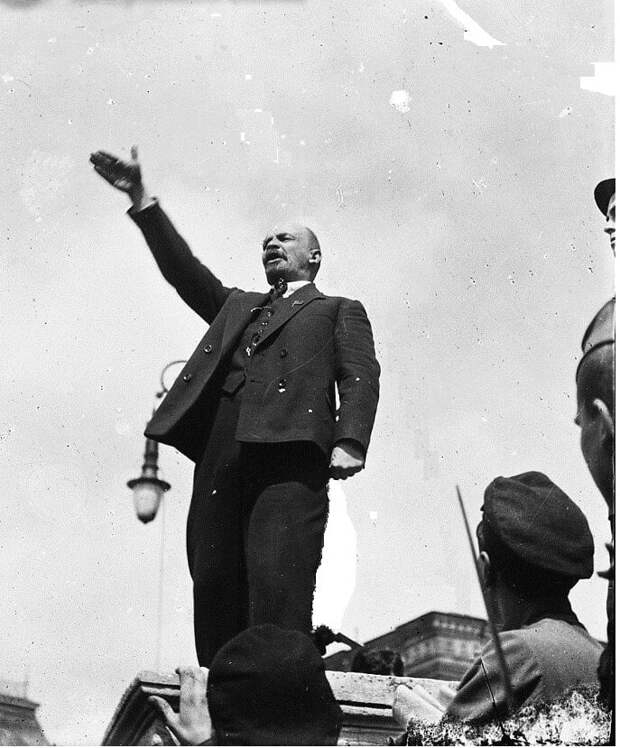

Ну и напоследок еще один курьезный памятник.

Такого памятника Ленину вы ещё не видели! Думаете, шутка? А вот и нет. Был установлен в 1930-ом, но через пару лет снесён. К счастью, в 1931 году сей раннесоветский авангард был запечатлён американским фотографом Маргарет Бурк-Уайт.Она стала первым западным фотографом, посетившим промышленные объекты СССР с фотокамерой.

Думаете, шутка? А вот и нет. Был установлен в 1930-ом, но через пару лет снесён. К счастью, в 1931 году сей раннесоветский авангард был запечатлён американским фотографом Маргарет Бурк-Уайт.Она стала первым западным фотографом, посетившим промышленные объекты СССР с фотокамерой.  Забавно, что несмотря на общую схематичность образа, в принятый стандарт для памятников Ильичу скульптор вполне уложился.

Забавно, что несмотря на общую схематичность образа, в принятый стандарт для памятников Ильичу скульптор вполне уложился. Увы, его имя не сохранилось, также как и точное место установки монумента. Но судя по антуражу, дело было где-то на территории Маггнитогорского Металлургического Комбината.

Увы, его имя не сохранилось, также как и точное место установки монумента. Но судя по антуражу, дело было где-то на территории Маггнитогорского Металлургического Комбината.

Впрочем, его тоже не жалко.

И на сегодня все.

Свежие комментарии