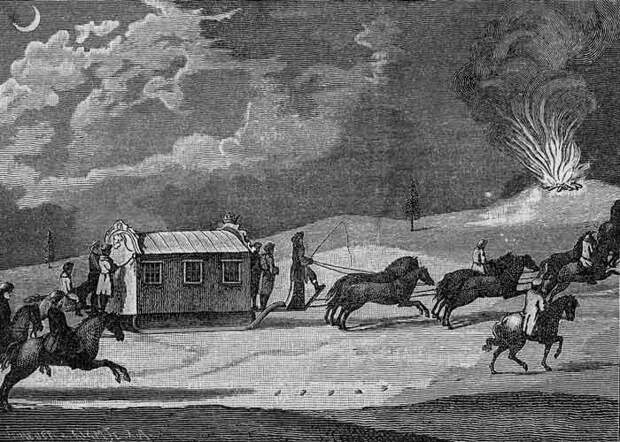

230 лет назад, 15 января (2 января по старому стилю) 1787 года императрица Екатерина II Великая начала путешествие в Крым. Кто был инициатором этой поездки и ради чего она затевалась — в очерке ТАСС Отправление Екатерины II из Канева в 1787 году.

Отправление Екатерины II из Канева в 1787 году.

Лишь пятью годами ранее, после очередного поражения Турции в войне с Россией, был принят манифест, закрепивший присоединение Крыма к России. Произошло это в 1783 году. Екатерина своим визитом хотела подчеркнуть не только могущество империи, но и то, что Россия пришла в Крым навсегда.

"На западе должны были узнать, — писал Александр Брикнер, профессор русской истории в Дерптском университете, в книге "Путешествие императрицы Екатерины II в Крым", — какими источниками богатства и могущества располагает Россия. Путешествие это из контроля над действиями Потемкина должно было превратиться в торжество его, Екатерины и вообще России в глазах Европы, в демонстрацию перед Оттоманскою Портой и ее союзниками; оно должно внушить страх недоброжелателям России, намеревавшимся лишить Россию вновь приобретенных земель".

Второй целью императрицы была инспекция по землям, отданным в управление светлейшего князя Григория Потемкина: контроль над строительством новых городов и переустройством старых, а особенно — над устройством военных портов.

И, наконец, Екатерина II желала понять настроения населения, которое во время поездки могло бы не только воочию увидеть государыню, но и подать ей любого рода жалобы. Особенно важно Екатерине было заручиться поддержкой татар: жители полуострова, еще вчера находившиеся под турецким вассалитетом, были изнурены многочисленными войнами и ханским игом.

Детальный план путешествия граф Потемкин составил еще за три года до поездки: 13 октября 1784 года он отправил ордер о строительстве в городах прибытия царицы дворцов, приложив для этого рисунки, о квартирах для свиты, о приготовлении на станции лошадей.

Детальный план путешествия граф Потемкин составил еще за три года до поездки: 13 октября 1784 года он отправил ордер о строительстве в городах прибытия царицы дворцов, приложив для этого рисунки, о квартирах для свиты, о приготовлении на станции лошадей.Деньги из государственной казны, выделенные на подготовку к путешествию, на самом деле были использованы на развитие присоединенных территорий: на них строились дома и дворцы, разводились сады, устраивались ярмарки.

В каждом городе для путешествующих устраивалась иллюминация, а иногда и фейерверки.

В каждом городе для путешествующих устраивалась иллюминация, а иногда и фейерверки.Организация путешествия

К поездке был приготовлен "высочайший поезд". В него входило 14 карет, 124 штуки саней с кибитками, 40 запасных саней.

К поездке был приготовлен "высочайший поезд". В него входило 14 карет, 124 штуки саней с кибитками, 40 запасных саней.Для самой императрицы приготовили карету со всеми удобствами, которую везли 30 лошадей. В ней была гостиная на восемь человек, малая библиотека, кабинет, карточный стол и все удобства. У Екатерины были еще шестиместная и четырехместная кареты и даже "почивальный возок".

На каждой станции, а всего их было 76, было готово более чем по полтысячи сменных лошадей. Ехали неспешно: с 9 утра до 7 вечера, с трехчасовым перерывом на обед. Останавливаясь, Екатерина принимала местных чиновников, просителей и посещала балы.

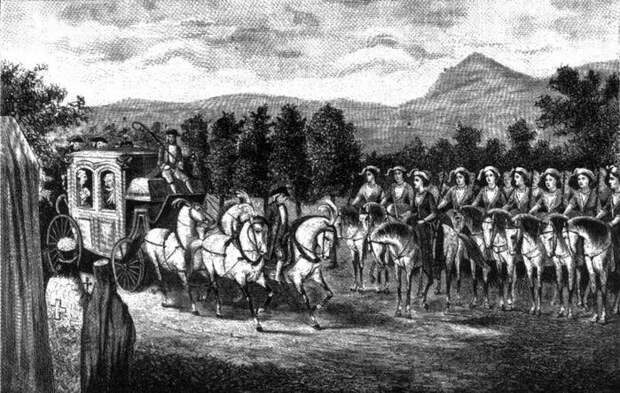

Из высокопоставленных сопровождающих с императрицей путешествовали граф А. Безбородко, граф А. Дмитриев-Мамонов, граф де Сегюр, Фиц-Герберт, принц де Линь, австрийский император Иосиф II — инкогнито, под именем графа Фалькенштейна.

Представитель Франции Луи-Филипп де Сегюр в своих воспоминаниях писал: "Мне суждено было видеть, как на пути принесут ей дань лести и похвал толпы иностранцев, привлеченных блеском власти и богатства. ...Будучи вместе придворным и дипломатом, я должен был, снискивая благорасположение Екатерины, в то же время деятельно следить за предприятиями и действиями честолюбивой государыни, которая тогда, покрывая многочисленными войсками берега Днепра и Черного моря, казалось, грозила вместе с Иосифом II разрушить Турецкую империю".

Распорядок дня императрицы, как пишет де Сегюр, в путешествии не изменился. Она вставала в 6 часов, принимала чиновников, завтракала и принимала дипломатов. В 9 утра "поезд" отправлялся.

"Везде она находила дворец или красивый дом, приготовленный для нее. Мы ежедневно обедали с нею. После нескольких минут, посвященных туалету, императрица выходила в залу, разговаривала, играла с нами; в девять часов уходила к себе и занималась до одиннадцати. В городах нам отводили покойные квартиры в домах зажиточных людей. В деревнях мне приходилось спать в избах, где иногда от нестерпимой жары нельзя было уснуть".

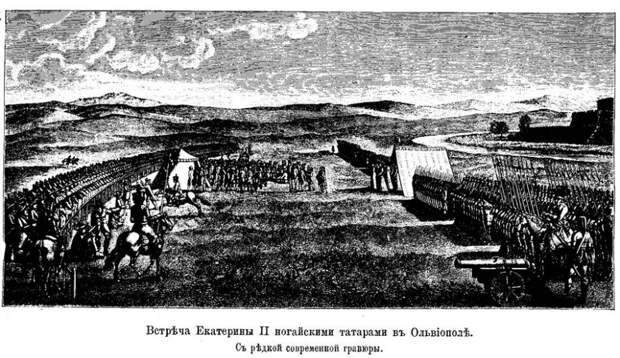

"Везде она находила дворец или красивый дом, приготовленный для нее. Мы ежедневно обедали с нею. После нескольких минут, посвященных туалету, императрица выходила в залу, разговаривала, играла с нами; в девять часов уходила к себе и занималась до одиннадцати. В городах нам отводили покойные квартиры в домах зажиточных людей. В деревнях мне приходилось спать в избах, где иногда от нестерпимой жары нельзя было уснуть".По прибытии в Перекоп — на границу с Крымом — императорский кортеж встретил многочисленный вооруженный отряд богато одетых татарских всадников, которые приехали для сопровождения Екатерины на протяжении всего пути по Крыму.

Это было рискованное желание самой царицы. Де Сегюр комментирует это так: "Монархиня, с мыслями всегда возвышенными и смелыми, пожелала, чтобы во время пребывания в Крыму ее охраняли татары, презиравшие женский пол, враги христиан и недавно лишь покоренные ее власти. Этот неожиданный опыт доверчивости удался, как всякий отважный подвиг".

Екатерину это не могло не радовать. "Удовольствие выражалось во всех чертах лица ее: она наслаждалась гордостью государыни, женщины и христианки при мысли, что заняла трон ханов, которые некогда были владыками России и еще незадолго до своей гибели вторгались в русские области, препятствовали торговле, опустошали вновь завоеванные земли и мешали утверждению русской власти в этих краях. Мы наслаждались почти наравне с нею".

Екатерину это не могло не радовать. "Удовольствие выражалось во всех чертах лица ее: она наслаждалась гордостью государыни, женщины и христианки при мысли, что заняла трон ханов, которые некогда были владыками России и еще незадолго до своей гибели вторгались в русские области, препятствовали торговле, опустошали вновь завоеванные земли и мешали утверждению русской власти в этих краях. Мы наслаждались почти наравне с нею".Триумф Потемкина

Перед Крымом Екатерина проехала земли Причерноморья. Часть их была вверена графу Румянцеву, и результатами его работы царица осталась недовольна. Впереди был Крым.

В Крыму императрица посетила несколько городов, и вот они-то, благодаря стараниям графа Григория Потемкина, ее поразили. Например, Севастополь, который до преобразований полуострова был поселком Ахтиар. Силами графа поселок превратился не только в город, но и в военную базу, куда был доставлен мощный флот.

Вот как описывает представление Севастополя императрице де Сегюр: "Их величества сидели за столом, при звуках прекрасной музыки внезапно отворились двери большого балкона, и взорам нашим представилось величественное зрелище: между двумя рядами татарских всадников мы увидели залив верст на двенадцать вдаль и на четыре — в ширину; посреди этого залива в виду царской столовой выстроился в боевом порядке грозный флот, построенный, вооруженный и совершенно снаряженный в два года. Государыню приветствовали залпом из пушек, и грохот их, казалось, возвещал Понту Эвксинскому о присутствии его владычицы и о том, что не более как через тридцать часов флаги ее кораблей могут развеваться в виду Константинополя, а знамена ее армий — водрузиться на стенах его".

Но и Екатерина, и австрийский император Иосиф II были людьми высокого интеллекта, не подверженными иллюзиям и не падкими на эффекты, поэтому от их внимания не ускользнул истинный масштаб и значение работы, проделанной Потемкиным не только в Севастополе, но и в остальных городах Крыма.

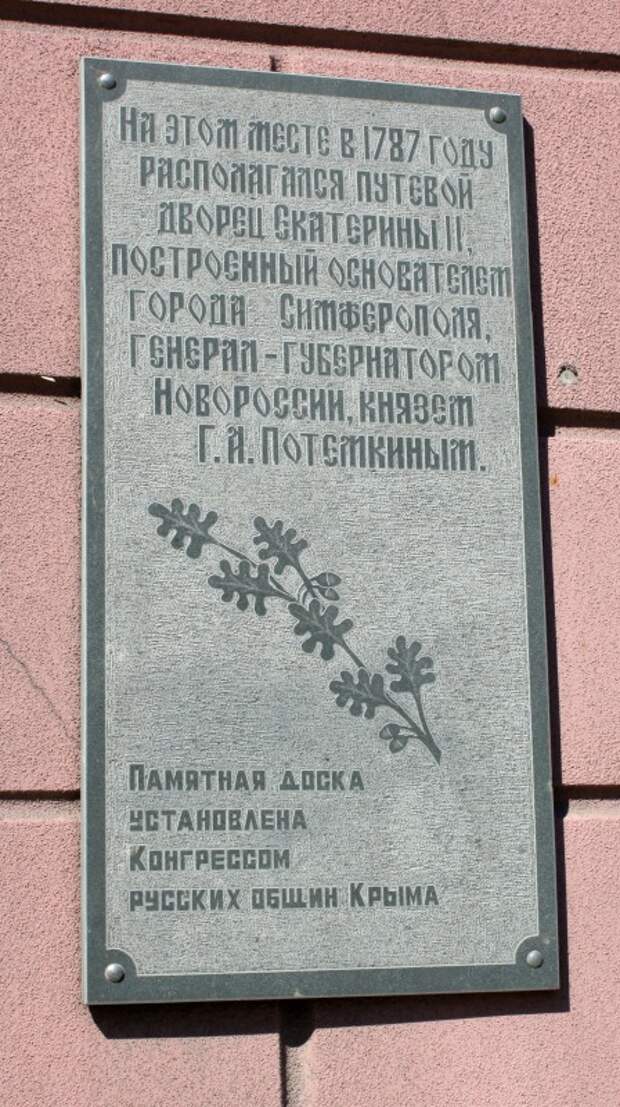

Значительным пунктом в путешествии был и Симферополь, переименованный из Ак-Мечети. Он стал столицей Крыма вместо Бахчисарая. В этом городе для императрицы был построен большой, красивый и тихий дом, в котором она приняла местных градоначальника и военных.

В Бахчисарае же царицу ждало запустение. Расположенная там резиденция последнего крымского хана Шаги-Герая была разорена, из дворца хан вывез все ценное, и здание нуждалось в реставрации, дома были покинуты, торговля не велась. К тому же тяжелый экипаж императрицы, спускаясь в город по крутому склону, на спуске к Бахчисараю едва не разбился. Его всеми силами удерживали татарские мурзы, благодаря чему крушения удалось избежать.

В Бахчисарае же царицу ждало запустение. Расположенная там резиденция последнего крымского хана Шаги-Герая была разорена, из дворца хан вывез все ценное, и здание нуждалось в реставрации, дома были покинуты, торговля не велась. К тому же тяжелый экипаж императрицы, спускаясь в город по крутому склону, на спуске к Бахчисараю едва не разбился. Его всеми силами удерживали татарские мурзы, благодаря чему крушения удалось избежать.

Единственное, чем Потемкин все же поразил Екатерину в Бахчисарае, была иллюминация на окрестных скалах. Когда стемнело, они вдруг покрылись разноцветными огоньками, что произвело на присутствующих неизгладимое впечатление.

Итоги поездки

Это путешествие Екатерины II на юг своих огромных владений, пожалуй, наиболее значительное, хотя вояжи по стране предпринимали и ее предки, и потомки. Но поездки Петра I были многочисленными и деловыми, Николай I выезжал с инспекционными целями, Николай II — чаще всего на богомолье. И уж конечно, с подобной роскошью и помпезностью в Крым больше не приезжал ни один император. В целом императрица была удовлетворена поездкой и оставила о ней самое благоприятное впечатление.

По итогам этой поездки графу Григорию Потемкину за важность и объем проделанной работы присвоили титул князя Таврического. "Мой ученик, мой друг, можно сказать, идол", — отзывалась императрица о Потемкине, когда всего через четыре года, в 1791 году, он скончался.

Отчасти благодаря поездке, как императрица, так и Западная Европа окончательно убедились в ценности южных приобретений России и возрастания ее могущества. Для самого Крыма появление августейшей особы было очень значимым, некоторые даже сравнивали его с визитом божества. "Катерина-Падишах" — называли ее татары. Щедрые дары вещами и деньгами, которые она раздавала в ходе всего путешествия, только укрепили это обожествление. Такая политика действовала сильнее всяких иных сил.

После этого путешествия возникла традиция поездок императоров на юг, и все, кроме Павла I, наследники императрицы приезжали с визитами в причерноморские земли. Александр I посетил полуостров в 1818 и 1825 годах, в 1837 году и позднее Николай I, а после и Александр II. А император Николай II и вовсе возвел в Ливадии царскую летнюю резиденцию.

Османская империя, настроенная все теми же западноевропейскими державами, сочла путешествие Екатерины в Крым вызовом и потребовала у России не только восстановить вассалитет Крымского ханства, но и разрешить досматривать русские корабли, проходящие через проливы Босфор и Дарданеллы. 13 (26) августа 1787 года на эти требования туркам был направлен отказ, и они объявили новую войну, которая вновь завершилась победой России и заключением Ясского мира.

Однако рассказ о пребывании Екатерины в Симферополе будет неполным, если не вспомнить о замечательном памятнике, который был открыт в городском саду в октябре 1890 года.

Бронзовая императрица венчала высокий пьедестал из полированного гранита. У подножия статуи располагались скульптуры четырех деятелей, осуществивших дело присоединения Крыма: впереди, в полный рост – фигуры Потемкина и Долгорукова, слева и справа – погрудные изображения Суворова и Булгакова, посланника России в Турции. Памятник стал одной из главных достопримечательностей Симферополя.

Интересна судьба, которая постигла памятник после революции. Он пережил гражданскую войну, но в 1921 году бронзовые статуи навсегда покинули свой пьедестал, чтобы уступить место новым героям, спешно сооруженным из гипса и арматуры: Пролетарию, Марку, Энгельсу и Ленину. Это сооружение разобрали в 1940 году, заменив его более долговечным памятником Ленину. Статую Екатерины спрятали на хозяйственном дворе Художественного музея. Во время войны она бесследно исчезла. Неизвестна судьба и ее сподвижников. Повезло только Суворову. Его бюст, некогда находящийся на памятнике Екатерине, впоследствии был водружен на вершине колонны и до 1983 года украшал остатки редута на берегу Салгира, рядом с гостиницей «Украина». В год 200-летия Симферополя редут привели в порядок и установили новый памятник полководцу. Памятник Ленину в городском саду убрали примерно в то же время. На его месте обустроили фонтан, уже давно бездействующий…

Свежие комментарии