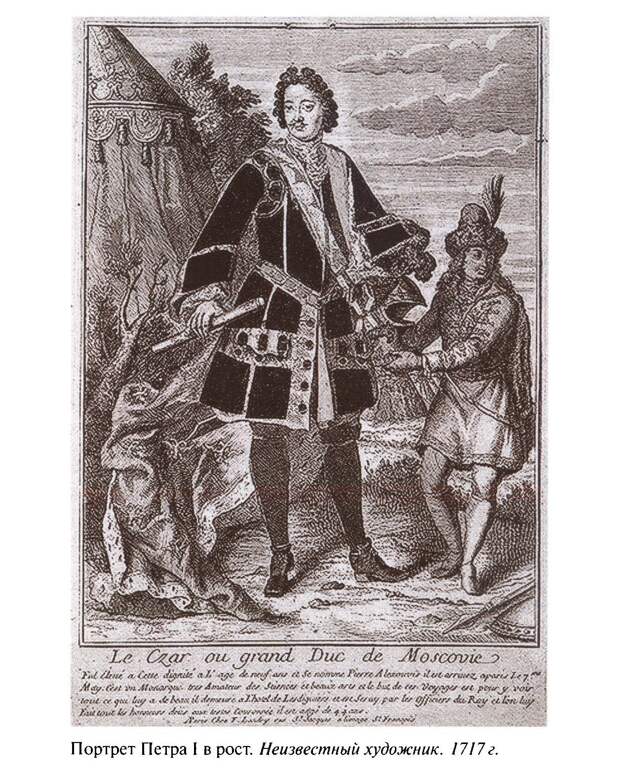

Пётр 1 украл более 5500 лет истории взмахом пера Вы думаете, что нашей истории 2020 лет? На самом деле больше 7000 лет. Пётр I по какой-то причине изменил летоисчисление.

Вы думаете, что нашей истории 2020 лет? На самом деле больше 7000 лет. Пётр I по какой-то причине изменил летоисчисление.

Обратите внимание на дату, нанесённую на люк - Лета 7171. Это и есть настоящее летоисчисление. Почему Сталин — Сталин?

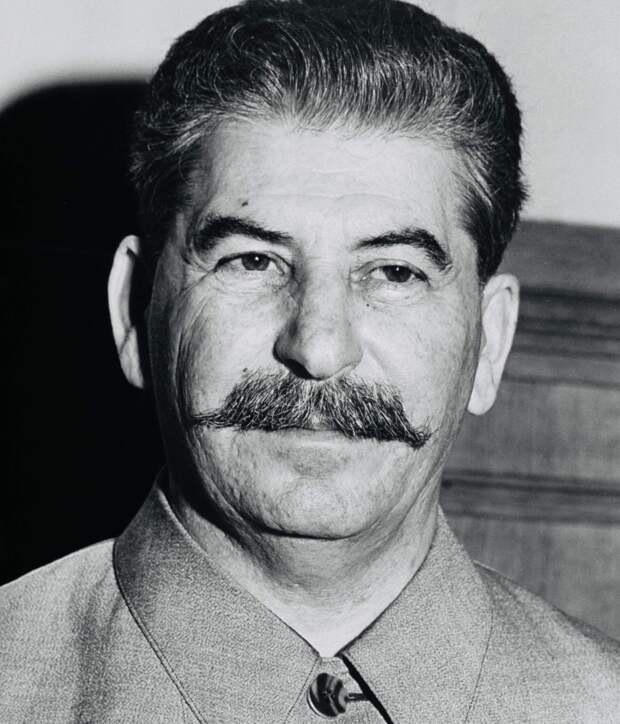

Почему Сталин — Сталин? За всю жизнь у Сталина было три десятка псевдонимов.

За всю жизнь у Сталина было три десятка псевдонимов.

По мнению Вильяма Похлебкина, который посвятил этому вопросу работу «Великий псевдоним», при выборе псевдонима совпало несколько факторов. Реальным источником при выборе псевдонима стала фамилия либерального журналиста, вначале близкого к народникам, а затем к эсерам Евгения Стефановича Сталинского, одного из видных русских профессиональных издателей периодики в провинции и переводчика на русский язык поэмы Ш.Руставели — «Витязь в тигровой шкуре». Сталин очень любил эту поэму.

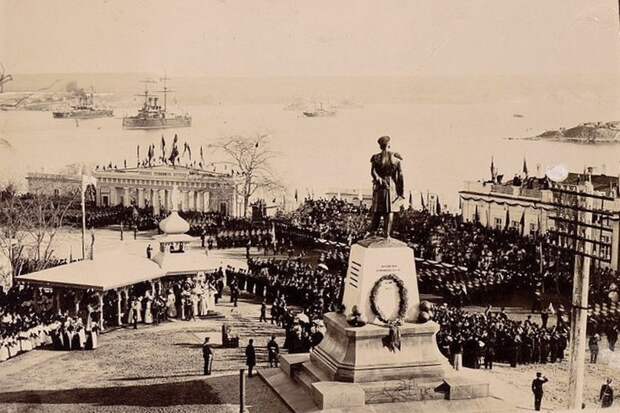

Памятник П.С.Нахимову был торжественно открыт 18 (30) ноября 1898 года к 45-летию Синопской победы. Авторы памятника — художник-любитель, генерал А.Бильдерлинг и скульптор И.Шредер. На открытии присутствовал император Николай Второй.

Памятник П.С.Нахимову был торжественно открыт 18 (30) ноября 1898 года к 45-летию Синопской победы. Авторы памятника — художник-любитель, генерал А.Бильдерлинг и скульптор И.Шредер. На открытии присутствовал император Николай Второй. Памятник стоял спиной к зданию Морского собрания лицом к морю, в центре сквера. Его расположение тогда было совершенно оправдано.

Как и оправдано сейчас, когда в 1959 году во время установки нового памятника П.С.Нахимову на этом же месте, он встал лицом к городу - уже тогда разрабатывались планы создания Мемориала защитникам Севастополя 1941-42 гг, а здание Морского собрания было разрушено. Герой Первой обороны, приветствует Героев обороны Второй. А за спиной Нахимова, как флагмана ведущего корабли, стоит на рейде Черноморский флот.

Обмелевшая Москва-река в 1872 году

Обмелевшая Москва-река в 1872 году Река скрывает катастрофическое состояние с водоснабжением города. Веками правители пытались решить эту проблему, и только относительно недавно в Москве появилась стабильная вода и человеческая канализация.

Река скрывает катастрофическое состояние с водоснабжением города. Веками правители пытались решить эту проблему, и только относительно недавно в Москве появилась стабильная вода и человеческая канализация. Почему говорят «Москва на семи холмах» ?

Почему говорят «Москва на семи холмах» ? Это выражение стало популярным в одно время с другой фразой «Москва - третий Рим».

Это выражение стало популярным в одно время с другой фразой «Москва - третий Рим».На Руси эта поговорка появилась во времена правления Ивана Васильевича. Город Рим был заложен на семи холмах и по аналогии с Римом Москву стали называть также, ведь строили город на семи возвышенных участках местности.

Первый - Боровицкий холм был самым высоким, а также самым главным, потому что на нем стоял Московский Кремль.

Второй - Чертольский холм. Третьим по величине холмом считается Псковская горка.

Там, где река Яуза впадает в реку Москву, находится четвертый, Таганский холм.

Пятый холм - Ивановская горка, назвали в честь Ивановского монастыря. Сегодня это территория современного Китай-города. Шестым был Красный холм.

Последним был Старо-Ваганьковский холм. Сегодня на этом холме стоит Пашков Дом.

12 июня 1991 г. на референдуме 54% ленинградцев проголосовали за возвращение городу его исконного названия — Санкт-Петербург. Но были и такие предложения.

12 июня 1991 г. на референдуме 54% ленинградцев проголосовали за возвращение городу его исконного названия — Санкт-Петербург. Но были и такие предложения. Когда история ничему не учит.

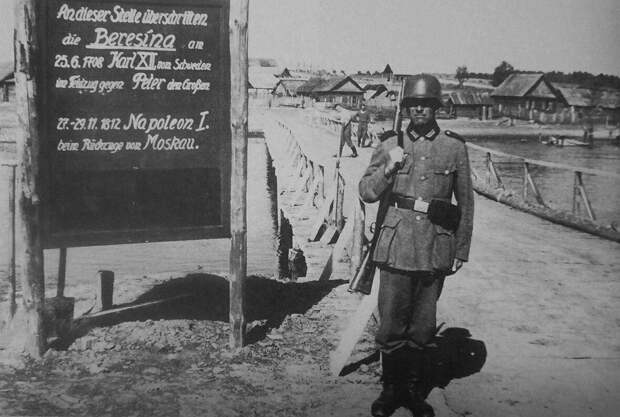

Когда история ничему не учит. "На этом месте Березину переходили: 25.06.1708 г. Карл Xll во время похода против Петра Великого и 27–29.11.1812 г. Наполеон l при отступлении из Москвы".

"На этом месте Березину переходили: 25.06.1708 г. Карл Xll во время похода против Петра Великого и 27–29.11.1812 г. Наполеон l при отступлении из Москвы".

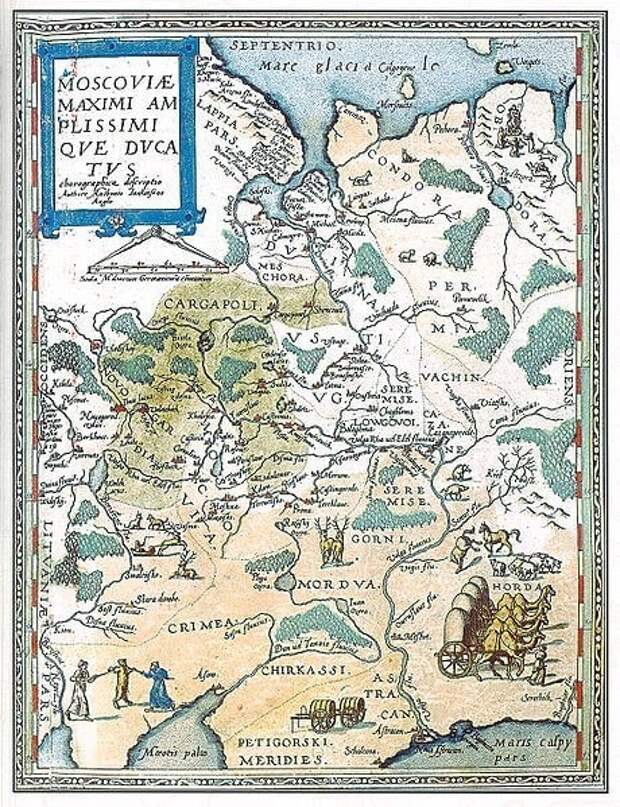

Крым на карте Великого княжества Московского 1593 года. Авторы Антони Дженкинсон и Герард де Йоде.

Крым на карте Великого княжества Московского 1593 года. Авторы Антони Дженкинсон и Герард де Йоде. Первое путешествие

Первое путешествие 29 ноября 1870 года русский путешественник, географ и натуралист Николай Пржевальский, отправился в свою первую экспедицию по малоизвестным областям Центральной Азии.

29 ноября 1870 года русский путешественник, географ и натуралист Николай Пржевальский, отправился в свою первую экспедицию по малоизвестным областям Центральной Азии.

В ходе путешествия он осуществил мечту, исследовав Монголию и Северный Тибет, первым из европейцев достиг озера Лобнор, открыл неизвестный ранее хребет Алтындаг и определил точную границу Тибетского нагорья.

Однако, проникнуть вглубь этой загадочной страны ему не удалось.

Путешествия Николая Пржевальского начались с командировки в Восточную Сибирь. За два года он провел топографическую съемку местности реки Уссури, сделал метеорологические наблюдения, составил полное описание Уссурийского края, внес существенные поправки в географическую карту и приобрел ценный экспедиционный опыт. Патент на трансформатор

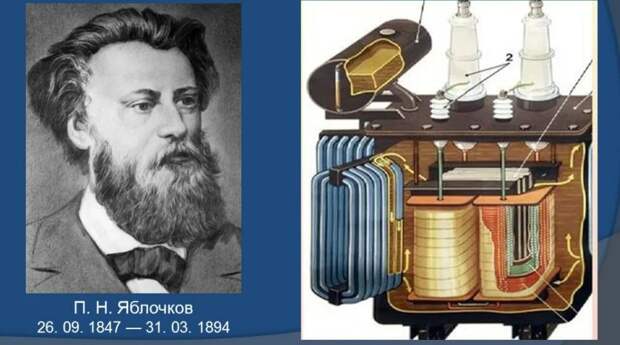

Патент на трансформатор 30 ноября 1876 года русский изобретатель и предприниматель Павел Яблочков получил во Франции патент на создание трансформатора переменного тока.

30 ноября 1876 года русский изобретатель и предприниматель Павел Яблочков получил во Франции патент на создание трансформатора переменного тока.

Аппарат представлял собой стержень с разомкнутым сердечником, на который наматывалась обмотка.

Яблочкову удалось первым в мире разработать систему «дробления» электрического света, то есть питания большого числа свечей от одного генератора тока, основанную на применении переменного тока, трансформаторов и конденсаторов.

3 декабря 1959 года на Адмиралтейском заводе в Ленинграде был сдан в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол «Ленин».

3 декабря 1959 года на Адмиралтейском заводе в Ленинграде был сдан в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол «Ленин». Ораниенбаумская электрическая линия--первый проект в Российской Империи по созданию пригородных электропоездов

Ораниенбаумская электрическая линия--первый проект в Российской Империи по созданию пригородных электропоездов  Мало кто знает, что проект по созданию первых пригородных электропоездов был разработан ещё при Императоре Николае II.

Мало кто знает, что проект по созданию первых пригородных электропоездов был разработан ещё при Императоре Николае II.

В 1912 был уложен первый отрезок железнодорожного пути на участке Автово—Стрельна. Первый участок дороги от депо «Княжево» до Путиловского завода открылся для пассажирских перевозок в декабре 1915 года. В январе 1916 трамваи пошли по Петергофскому шоссе до Нарвских ворот.

Реализация проекта была остановлена из-за Первой мировой войны и революции 1917 года.

На фото: Ораниенбаумская электрическая железная дорога. Депо Княжево, 1915-1916 годы. Или такой вот факт. Архангельский трамвай

Или такой вот факт. Архангельский трамвай Трамвай в Архангельске был пущен 26 июня 1916 года. В то время это было вершиной технического процесса на Севере. Трамвайная система Архангельска являлась самой северной трамвайной системой в мире. Протяжённость трамвайных путей составляла 15 км. Одновременно было построено трамвайное депо на 16 вагономест и тяговая подстанция мощностью 500 киловатт. Трамвайное движение в Архангельске закрыто в 2004 году.

Трамвай в Архангельске был пущен 26 июня 1916 года. В то время это было вершиной технического процесса на Севере. Трамвайная система Архангельска являлась самой северной трамвайной системой в мире. Протяжённость трамвайных путей составляла 15 км. Одновременно было построено трамвайное депо на 16 вагономест и тяговая подстанция мощностью 500 киловатт. Трамвайное движение в Архангельске закрыто в 2004 году.

На фото: Открытие трамвайной линии в Архангельске, 26 июня 1916 года. Распространение какого порока поощрял император?

Распространение какого порока поощрял император? Юный царь Петр I пристрастился к табаку, когда начал посещать Немецкую слободу.

Юный царь Петр I пристрастился к табаку, когда начал посещать Немецкую слободу.

Для Петра курение стало одним из важных атрибутов западной культуры.

Он ввел моду на курение табака и отменил все запрещающие его законы. В 1697 году курение было официально разрешено. В домике Петра I в кабинете лежит подлинная курительная трубка. Вытянутая форма трубки придает ей необычный вид. Моду на такие трубки в России ввел сам царь после поездки по Европе.

В домике Петра I в кабинете лежит подлинная курительная трубка. Вытянутая форма трубки придает ей необычный вид. Моду на такие трубки в России ввел сам царь после поездки по Европе.

Трубки были его страстью, особенно он любил вытянутые немецкие и короткие голландские. Как Петр I прививал любовь к кондитерской выпечке

Как Петр I прививал любовь к кондитерской выпечке В допетровские времена основу рациона составлял хлеб из ржаной муки, который в народе называют черным.

В допетровские времена основу рациона составлял хлеб из ржаной муки, который в народе называют черным.

Петербург — это первый город, где пшеничный хлеб стали употреблять ежедневно. В строящуюся столицу Российской империи приезжало много иностранных пекарей.

Самыми искусными считались немецкие пекари, которые пекли пшеничный хлеб.

Сам Петр был большим любителем немецкой выпечки - кренделей. Ему прямиком из Выборга на кораблях в теплых полотенцах доставляли их, чтобы он угощал своих гостей.

Выборгский крендель выпекался особым образом, по секретной технологии, которую долго хранили монахи-францисканцы. Вплоть до XIX века в Петербурге этот рецепт не знали и такие крендели не продавали.

При Петре Великом в столице появились разные виды выпечки — французская булка (багет), финская сайка, рогалик.

Благодаря императору гастрономические привычки стали для нас обыденностью. Почему прибывающие в Петербург суда должны были привезти с собой камни?

Почему прибывающие в Петербург суда должны были привезти с собой камни?  4 ноября 1714 г. Петр I издал указ въезжающим в Санкт-Петербург «О привозе диких камней».

4 ноября 1714 г. Петр I издал указ въезжающим в Санкт-Петербург «О привозе диких камней».

Дело в том, что в первые годы существования города улицы

Петербурга были грунтовыми, отчего весной и осенью, а также после дождей становились

малопроходимыми.

Намечая большие работы по благоустройству городских магистралей, император и издал этот указ.

К концу царствования Петра I значительная часть улиц была либо замощена камнем, либо покрыта деревянными настилами, и содержались улицы в

надлежащей чистоте.

Указ действовал более 60 лет, и был отменен Екатериной Великой. По льдам - под парусами

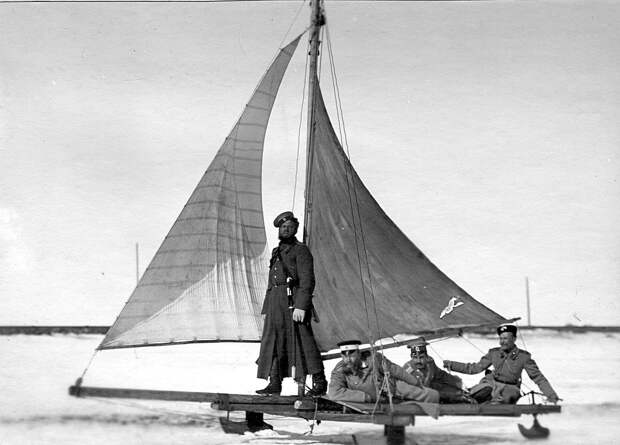

По льдам - под парусами Необычно, не правда ли? Фото - начала XX века: казак Лейб-гвардии Атаманского полка (стоит) и гвардейские офицеры на буере. 1-я Петербургская Императора Александра III бригада отдельного корпуса пограничной стражи.

Необычно, не правда ли? Фото - начала XX века: казак Лейб-гвардии Атаманского полка (стоит) и гвардейские офицеры на буере. 1-я Петербургская Императора Александра III бригада отдельного корпуса пограничной стражи.

Похожие ледовые буера были известны в России с XVIII века. Их использовали поморы и рыбаки на Онежском озере. Через 100 лет катание на буерах стало развлечением, в конце XIX века начали проводить первые соревнования среди буеров-площадок. Сами буера в большом количестве строились на Петербургской верфи и в Кронштадте.

Первые гонки на них провели в 1890 году, в петербургском речном яхт-клубе: несколько буеров развили скорость до 60 км/час.

"В 1897—1917 годах усилилось перемещение сельского населения в города. За этот срок в город переселилось около 5 млн. крестьян. Численность городского населения возросла, а доля его в общем населе нии страны достигла 21%.

"В 1897—1917 годах усилилось перемещение сельского населения в города. За этот срок в город переселилось около 5 млн. крестьян. Численность городского населения возросла, а доля его в общем населе нии страны достигла 21%.

Наиболее значительной была доля городского населения в Центрально-Промышленном, Северо-Западном и Прибалтийском районах.

К Первой мировой войне насчитывалось 29 городов с населением более 100 тыс. человек, в них проживала примерно треть всего городского населения. Семь городов имели население более 250 тыс. человек.

Рост городского населения был очень быстрым. Особенно сильно росли крупные промышленные центры. С середины XIX века до Первой мировой войны население Москвы, Петербурга и Одессы увели чилось в 5 раз, а Киева — в 8 раз."

Источник: Олег Платонов, доктор экономических наук.

"История русского народа в ХХ веке. М .: "Алгоритм", 2009. стр. 19. Аэросани на дизтопливе

Аэросани на дизтопливе На фото показан аэробуер В.Т. Лебедева Санкт-Петербург, 1900-е годы.

На фото показан аэробуер В.Т. Лебедева Санкт-Петербург, 1900-е годы.

Аэробуер представлял собой легкие сани на коньках, движимые воздушным винтом, получавший усилия от двигателя внутреннего сгорания.

Идея передвижения по земле тягой, развиваемой воздушным винтом, нашла себе применение не только в аэросанях, предназначающихся для движения по снежной поверхности, но вскоре же после аэросаней был построен аэробуер сначала на четырех, а потом на трех коньках для движения по льду. Мозаика из древнеримского города Палестрина. 100 год до н.э.

Мозаика из древнеримского города Палестрина. 100 год до н.э. Изображен узнаваемый динозавр (похож на игуанодона). Надпись с легкостью читается на русском языке «крокодилопардалик». Пардусом или пардаликом в Древней Руси называли леопарда. Два доказательства в одном: соседство "вымерших" рептилий с человеком и русская письменность до кирилицы.

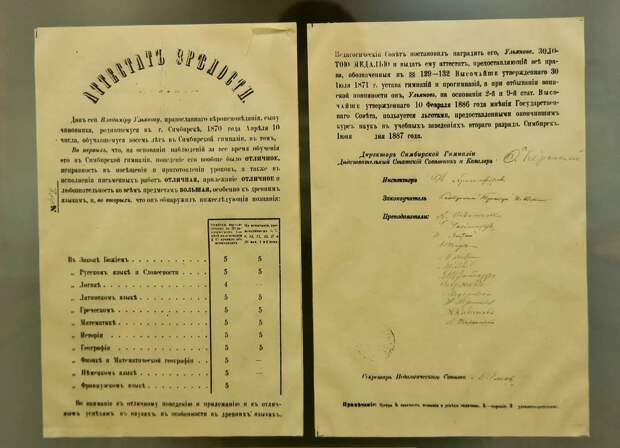

Изображен узнаваемый динозавр (похож на игуанодона). Надпись с легкостью читается на русском языке «крокодилопардалик». Пардусом или пардаликом в Древней Руси называли леопарда. Два доказательства в одном: соседство "вымерших" рептилий с человеком и русская письменность до кирилицы. В 19-м веке изучали минимум 4 языка. Вот аттестат В.И. Ленина

В 19-м веке изучали минимум 4 языка. Вот аттестат В.И. Ленина К этим языкам Ленин выучил самостоятельно еще английский, итальянский, польский, чешский и шведский.

К этим языкам Ленин выучил самостоятельно еще английский, итальянский, польский, чешский и шведский.

Или, например, Владимир Даль. Тот самый, который издал толковый словарь. Русский язык для него не был родным. Его папа, датчанин Иоганн Кристиан Даль, знал 8 языков: немецкий, английский, французский, русский, идиш, латынь, греческий и древнееврейский. Мама владела пятью языками.

В наше время такие знания считаются гениальностью. На территории России в древние времена водилось много странных существ

На территории России в древние времена водилось много странных существ Свидетели рассказывают, как в 1719 году с неба упал подбитый молнией дракон похожий на древнего птерозавра. Есть и другие данные о том, что в реках водились крокодилы.

Свидетели рассказывают, как в 1719 году с неба упал подбитый молнией дракон похожий на древнего птерозавра. Есть и другие данные о том, что в реках водились крокодилы.

В летописи сказаний русского народа конца 16 века есть такие строки, — Крокодил, живет в воде, нападает на людей. «Коркодил — зверь водный, егда имать человека ясти, плачет и рыдает, а ясти не перестает». Азбуковник конца XVI, «Сказания русского народа», т. . СПб., 1849 г. Интересный факт

Интересный факт До революции Россия (Российская империя) была самой непьющей страной в Европе. Меньше России в Европе пила только Норвегия. Россия стояла на предпоследнем месте в мире по душевому потреблению алкоголя в течение трёх столетий с XVII до начала XX века.

До революции Россия (Российская империя) была самой непьющей страной в Европе. Меньше России в Европе пила только Норвегия. Россия стояла на предпоследнем месте в мире по душевому потреблению алкоголя в течение трёх столетий с XVII до начала XX века.

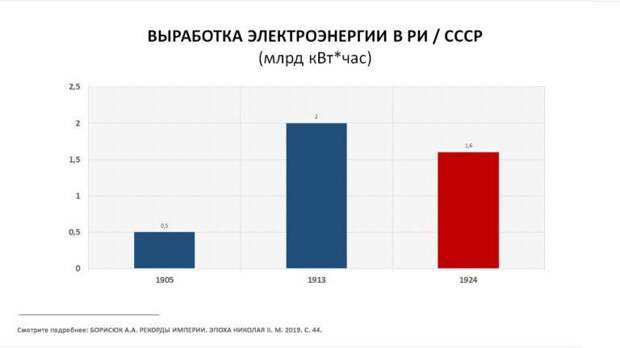

Часто электростанцию России ставят в заслугу Ленину и большевикам. Но как показываеют фактические данные Ленин не имеют ни какого отношения к электрификации России. В 1924 году(последний год жизни Ленина) выработка электроэнергии электростанциями всех типов опускается до 1,5 млрд кВт час.

Часто электростанцию России ставят в заслугу Ленину и большевикам. Но как показываеют фактические данные Ленин не имеют ни какого отношения к электрификации России. В 1924 году(последний год жизни Ленина) выработка электроэнергии электростанциями всех типов опускается до 1,5 млрд кВт час.

График взят из книги историка Андрея Борисюка "РЕКОРДЫ ИМПЕРИИ. ЭПОХА НИКОЛАЯ II." М.: 2019. При Николае II с 1894 по 1915 год(21 год) в Российской Империи было построено 65 тысяч школ. В СССР за тот-же период было построено 59 тысяч школ.

При Николае II с 1894 по 1915 год(21 год) в Российской Империи было построено 65 тысяч школ. В СССР за тот-же период было построено 59 тысяч школ.  График о приросте школ в Российской Империи и СССР взят из книги историка Андрея Борисюка "РЕКОРДЫ ИМПЕРИИ. ЭПОХА НИКОЛАЯ II." М.: 2020 стр. 82.

График о приросте школ в Российской Империи и СССР взят из книги историка Андрея Борисюка "РЕКОРДЫ ИМПЕРИИ. ЭПОХА НИКОЛАЯ II." М.: 2020 стр. 82. Мировое лидерство по добычи нефти.

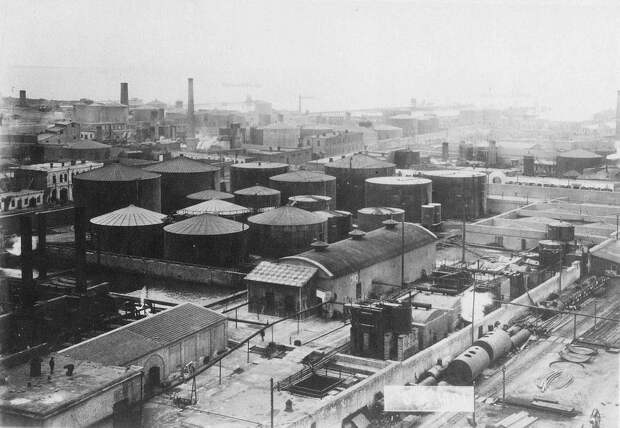

Мировое лидерство по добычи нефти.

При Николае II по добыче нефти Россия заняла первое место в мире в 1901 году, обогнав Америку, и стала претендовать на звание глобальной энергетической державы. Впоследствии американцы вернулись на первое место, однако Россия прочно уднрживала 2 место в мире. На фото: Нефтеперерабатывающий завод. Баку, 1900-е годы.

На фото: Нефтеперерабатывающий завод. Баку, 1900-е годы. Владелец пивоваренного завода Альфред Филиппович Вакано в Самаре в 1906 году предложил думе 15 тысяч рублей на составление проекта канализации, и проект этот был заказан немецкому инженеру из Франкфурта на Майне В. Г. Линдлею. В середине 1909 года началось строительство.

Владелец пивоваренного завода Альфред Филиппович Вакано в Самаре в 1906 году предложил думе 15 тысяч рублей на составление проекта канализации, и проект этот был заказан немецкому инженеру из Франкфурта на Майне В. Г. Линдлею. В середине 1909 года началось строительство. К 1918 году в Самаре было построено 35,4 километра канализационной сети, строились из кирпича, с глубиной залегания до 22 метров, и представляли собой подземные ходы шириной до метра и высотой около 1,75 метра.

К 1918 году в Самаре было построено 35,4 километра канализационной сети, строились из кирпича, с глубиной залегания до 22 метров, и представляли собой подземные ходы шириной до метра и высотой около 1,75 метра.

За 9 лет - 35 километров! Руками! По кирпичу! Какой была музыка при Петре I?

Какой была музыка при Петре I? Сам император обладал хорошими вокальными данными и умел играть на волынке. Наибольшее развитие во времена его правления получила хоровая музыка.

Сам император обладал хорошими вокальными данными и умел играть на волынке. Наибольшее развитие во времена его правления получила хоровая музыка.

Особой популярностью пользовалась маршевая музыка. Создавалась она по случаю военных побед и воспринималась как гимны этих событий.

Гимн «Тебе Бога Хвалим»исполняли на полях сражений в Северной войне. Сохранились даже воспоминания, что по случаю заключения Ништадтского мира царь пел этот гимн, стоя на коленях, вместе с певчими Троицкого собора.

Одним из главных музыкальных символов эпохи стал «Преображенский марш Петра Великого» и звучал он на всех торжественных празднованиях. Кстати, он нам хорошо известен.

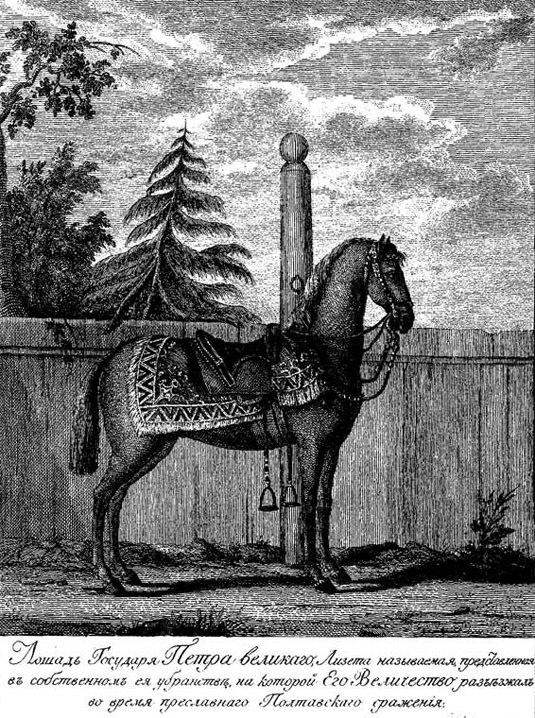

Две Лизетты и дочь Елизавета

Две Лизетты и дочь Елизавета

Когда Петр I звал: "Лизавета, подь сюда!" к нему приходили лошадь, собака и дочь. Чучело лошади Петра I по кличке Лизетта и двух собак царя - буленбейцера Тирана и терьера Лизетты хранятся в Зоологическом музее Санкт-Петербурга.

Чучело лошади Петра I по кличке Лизетта и двух собак царя - буленбейцера Тирана и терьера Лизетты хранятся в Зоологическом музее Санкт-Петербурга.

В июне 1698 года Пётр Первый возвращался из Великого посольства. На территории современного рижского микрорайона Тейка (в прошлом — окрестности Риги за пределами Рагульских (Раунских) ворот) Пётр Первый встретил купцов-барышников, которые вели на продажу молодую лошадь карабахской породы бурого окраса. Пётр с первого взгляда «влюбился» в лошадь, которая отличалась необыкновенной красотой, поэтому он остановил барышников и сразу без торгов предложил им обменять своего коня за их лошадь, при этом посулил вдобавок к бартеру 100 голландских червонцев.

Согласно легенде в сражении под Полтавой лошадь Лизетта спасла царя от смерти. В ходе битвы Пётр оказался фактически в одиночестве перед шведскими армейскими подразделениями, которые открыли прицельный огонь по всаднику. Лошадь рванула в сторону, тем самым избавив царя от опасности; только одна пуля раздробила луку седла.

Вскоре после Полтавской битвы Лизетта получила почётную отставку по возрасту.

После её смерти Пётр велел сделать чучело любимой лошади. Именно это чучело стало прототипической моделью для изображений лошадей на батальных полотнах, запечатлеваемых живописцами в поздний период.

Российский император Петр I любил собак. Но у него не было охотничьих собак, так как охоту самодержец не любил. Самой любимой у него была маленькая собачка, терьер по кличке Лизетта. Ее императору подарил Александр Меншиков.

Российский император Петр I любил собак. Но у него не было охотничьих собак, так как охоту самодержец не любил. Самой любимой у него была маленькая собачка, терьер по кличке Лизетта. Ее императору подарил Александр Меншиков.

Еще один пес царя породы буленбейцер (быкодав) был огромным. В настоящее время эта порода исчезла. Он появился у Петра одновременно с Лизеттой. Кличка у него была Тиран, он преданно любил императора и сопровождал его во всех военных походах. Петр собаку называл самым верным другом и тоже очень любил.

Когда оба животных умерли, по приказу императора сделали их чучела. А теперь скажите, когда 18 декабря (29 по новому стилю) 1709 года у Петра I родилась дочка, как назвали девочку?

А теперь скажите, когда 18 декабря (29 по новому стилю) 1709 года у Петра I родилась дочка, как назвали девочку?

Правильно. Елизавета.

"Россия ходила не в лаптях. Россия ходила в сапогах, прочных, смазанных дегтем, а то и хромовых. Россия ходила в теплых валенках, в полушубках, в тулупах, в сюртуках, в косоворотках, в сарафанах, в высоких женских сапожках, в длинных платьях, в картузах, в цилиндрах, во фраках, в крахмальных манишках, в костюмах-тройках, в крылатках (как, например, пролетарский писатель Горький), в лисьих шубах, в собольих шубках,в бобровых шапках и воротниках,в персидских шалях, в голландских кружевах, в ярких ситцах, в сукне, в соломенных шляпках, под яркими зонтиками, в шелку и атласе, в коралловых бусах, в нарядных черкесках, удобных и здоровых для тамошнего климата халатах (если взять Среднюю Азию).

"Россия ходила не в лаптях. Россия ходила в сапогах, прочных, смазанных дегтем, а то и хромовых. Россия ходила в теплых валенках, в полушубках, в тулупах, в сюртуках, в косоворотках, в сарафанах, в высоких женских сапожках, в длинных платьях, в картузах, в цилиндрах, во фраках, в крахмальных манишках, в костюмах-тройках, в крылатках (как, например, пролетарский писатель Горький), в лисьих шубах, в собольих шубках,в бобровых шапках и воротниках,в персидских шалях, в голландских кружевах, в ярких ситцах, в сукне, в соломенных шляпках, под яркими зонтиками, в шелку и атласе, в коралловых бусах, в нарядных черкесках, удобных и здоровых для тамошнего климата халатах (если взять Среднюю Азию).

Дубленые женские шубки с опушками, украшенные и вышитые, были обыкновенны в России. Да и вообще странно было бы в России хотеть что-нибудь купить и не купить. Не найти, не достать, по-нашему. В России было все, что было в тогдашнем мире, да сверх того было немало и своего,российского".

Владимир Солоухин «Последняя ступень»

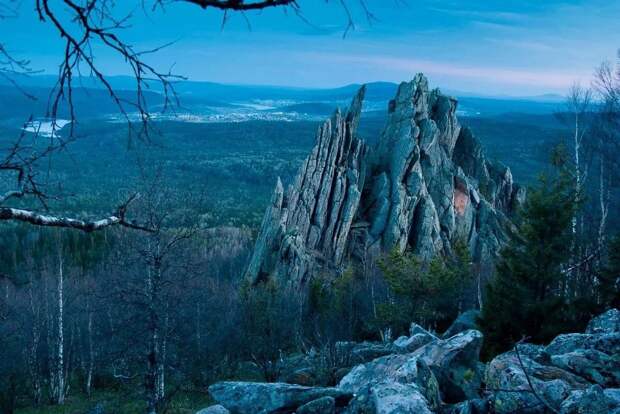

Долго думала: куда поставить эту информацию. Решила сюда. Каменные реки — загадка природы

Каменные реки — загадка природы Большая каменная река в России – это хаотическое нагромождение больших валунов, «текущих» вниз по склону горы Таганай на территории Челябинской области в России.

Большая каменная река в России – это хаотическое нагромождение больших валунов, «текущих» вниз по склону горы Таганай на территории Челябинской области в России.  Длина реки составляет 6 км, а ширина – в среднем 200 метров. В некоторых местах ширина достигает 700 метров

Длина реки составляет 6 км, а ширина – в среднем 200 метров. В некоторых местах ширина достигает 700 метров

Река заполнена крупными валунами из кварцита (крепкая и прочная горная порода) и авантюрина (разновидность кварца, содержащая слюду и соединения железа, которые придают ей мерцающий эффект) весом до 9-10 тонн каждый. Глубина каменного слоя целых 6 метров!

Происхождение каменных рек до сих пор достоверно неизвестно. Существует множество теорий, одни из них достаточно правдоподобны, другие похожи на сказку.

Происхождение каменных рек до сих пор достоверно неизвестно. Существует множество теорий, одни из них достаточно правдоподобны, другие похожи на сказку.

Первый электромобиль Как это ни странно, электромобиль был изобретен почти в то же время, что и двигатель внутреннего сгорания!

Как это ни странно, электромобиль был изобретен почти в то же время, что и двигатель внутреннего сгорания!

В 1899 году 35-летний петербургский дворянин и инженер-любитель Ипполит Романов впервые продемонстрировал свой двухместный четырехколесный экипаж, очень похожий на английский кэб. В конструкции был использован свинцовый аккумулятор из 36 вольтовых столбов. Заряда такой батареи хватало примерно на 64 километра, а мощность электромобиля составляла всего четыре лошадиные силы. Скорость движения можно было варьировать от 1,6 до 37,4 км/час. Вся конструкция весила 750 кг, при этом аккумулятор занимал 370 кг этого веса.

В конструкции был использован свинцовый аккумулятор из 36 вольтовых столбов. Заряда такой батареи хватало примерно на 64 километра, а мощность электромобиля составляла всего четыре лошадиные силы. Скорость движения можно было варьировать от 1,6 до 37,4 км/час. Вся конструкция весила 750 кг, при этом аккумулятор занимал 370 кг этого веса.

В 1902 году по проекту Романова был создан электрический омнибус на 20 пассажиров с такой же мощностью, рассчитанный на обслуживание гостиниц.

Изобретатель пытался наладить регулярное маршрутное движение электробусов по Петербургу, но потерпел неудачу из-за противостояния конкурентов – конки и извозчиков.

12 декабря 1754 года на заседании Санкт-Петербургской академии наук великий русский ученый Михаил Ломоносов продемонстрировал действующую модель летательного аппарата - прообраз современного вертолета

12 декабря 1754 года на заседании Санкт-Петербургской академии наук великий русский ученый Михаил Ломоносов продемонстрировал действующую модель летательного аппарата - прообраз современного вертолета

Ломоносов определил изобретение как «аэродромическую машину» – «винтовой аппарат, который, если его вращать с большой скоростью, ввинчивается в воздух и подымается вверх».

Машина предназначалась для изучения атмосферных явлений, и поднималась на 20 метров. Это было первое в мире документированное испытание летательного аппарата тяжелее воздуха. Позже аппарат назвали геликоптером, который и стал прототипом вертолета. Петербург изобретательный

Петербург изобретательный

299 лет назад, 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года по распоряжению Петра I Указом правительствующего Сената была учреждена Петербургская академия наук. Благодаря открытию этого заведения, город славится изобретателями и учеными. И вот пример одного из них. Выдающийся физик и автор первых опытов по созданию телевидения Борис Розинг родился в Петербурге в 1869 году. В 22 года окончил физико-математический факультет Петербургского университета. В 1907 году в возрасте 38 лет Розинг запатентовал свое главное изобретение - «Способ электрической передачи изображений на расстояние».

Выдающийся физик и автор первых опытов по созданию телевидения Борис Розинг родился в Петербурге в 1869 году. В 22 года окончил физико-математический факультет Петербургского университета. В 1907 году в возрасте 38 лет Розинг запатентовал свое главное изобретение - «Способ электрической передачи изображений на расстояние».

В 1911 году Розинг получил патенты на телевизионный аппарат в России, Англии, Германии и США, и в том же году добился передачи кинескоп фигур, легко различимых взглядом. Главный его труд «Электрическая телескопия (видение на расстоянии). Ближайшие задачи и достижения» опубликован в Петрограде в 1923 году. Когда европейцы вырезали на камне руны, славяне уже писали друг другу письма

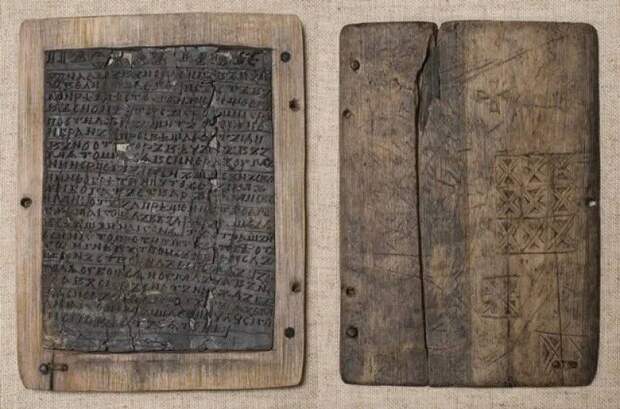

Когда европейцы вырезали на камне руны, славяне уже писали друг другу письма В 2000 г. в Новгороде археологи нашли древнейший русский манускрипт - три деревянные дощечки, покрытые воском и исписанные псалмами.

В 2000 г. в Новгороде археологи нашли древнейший русский манускрипт - три деревянные дощечки, покрытые воском и исписанные псалмами.

Этот артефакт получил название "Новгородской псалтири". Это самый старый образец славянской письменности. Большому театру - большие тайны.

Большому театру - большие тайны. Чтобы осветить такой театр, нужно сильно постараться. Знаменитая люстра в зрительном зале весом в 2.5 тонны была оборудована газовыми рожками и случалось, что стеклянные плафоны лопались от нагрева и осколки летели на головы зрителей. Установили её в 1863 году. Правда, московский газовый завод для выработки газа был открыт на три года позднее, только в 1866.

Чтобы осветить такой театр, нужно сильно постараться. Знаменитая люстра в зрительном зале весом в 2.5 тонны была оборудована газовыми рожками и случалось, что стеклянные плафоны лопались от нагрева и осколки летели на головы зрителей. Установили её в 1863 году. Правда, московский газовый завод для выработки газа был открыт на три года позднее, только в 1866.

Если бы наша история была правдивой, то не было бы столько глупых нестыковок. Сейчас же, история любого здания, которому больше двухсот лет, преподносит нам массу сюрпризов. Как и какими старались воспитывать детей в России более 100 лет назад? Чему их учили? Вот типовые темы сочинений в гимназиях до революции из сборника 1906 года.

Как и какими старались воспитывать детей в России более 100 лет назад? Чему их учили? Вот типовые темы сочинений в гимназиях до революции из сборника 1906 года. Для младших классов:

Для младших классов:

* О том, что видела птичка в дальних землях.

* История постройки дома и разведения при нём сада.

* Великаны и пигмеи лесного царства.

Для гимназистов 12–13 лет:

Для гимназистов 12–13 лет:

* Замирание нашего сада осенью.

* Река в лунную ночь.

* Встреча войска, возвратившегося из похода.

* Лес в лучшую свою пору.

* Пароходная пристань.

* Дедушкин садик.

* Прибытие поезда.

Для старших гимназистов:

* Слово как источник счастья.

* Почему жизнь сравнивают с путешествием?

* Родина и чужая сторона.

* О скоротечности жизни.

* Какие предметы составляют богатство России и почему?

* О высоком достоинстве человеческого слова и письма.

* О непрочности счастья, основанного исключительно на материальном богатстве.

* О проявлении нравственного начала в истории.

* На чём основывается духовная связь между предками и потомством?

Интересно, о чём написали бы современные дети?

Свежие комментарии