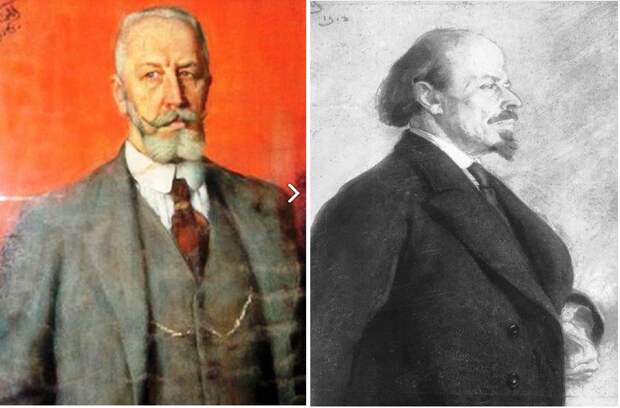

Петр Николаевич Перцов, 1916 г., портрет худ. Малютин и Сергей Васильевич Малютин

Петр Николаевич Перцов, 1916 г., портрет худ. Малютин и Сергей Васильевич Малютин

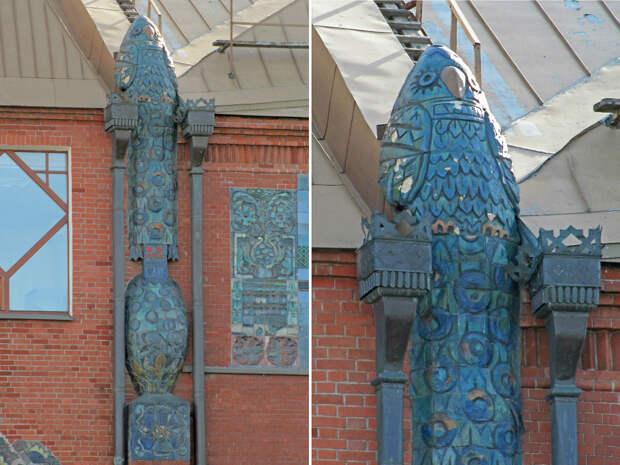

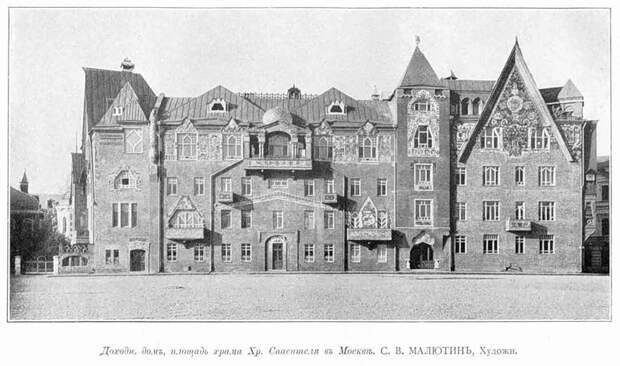

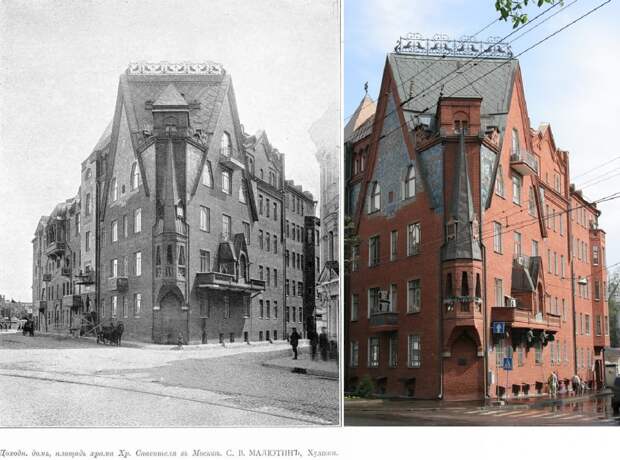

Доходный дом З.А. Перцовой, "Дом-сказка". Кронштейны балкона в виде сказочных драконов. Среди москвичей известны также как "крокодилы в слюнявчиках".

Доходный дом З.А. Перцовой, "Дом-сказка". Кронштейны балкона в виде сказочных драконов. Среди москвичей известны также как "крокодилы в слюнявчиках".

Доходный дом З.А. Перцовой, "Дом-сказка". Декоративная колонна с завершением в виде совы.

Доходный дом З.А. Перцовой, "Дом-сказка". Декоративная колонна с завершением в виде совы.

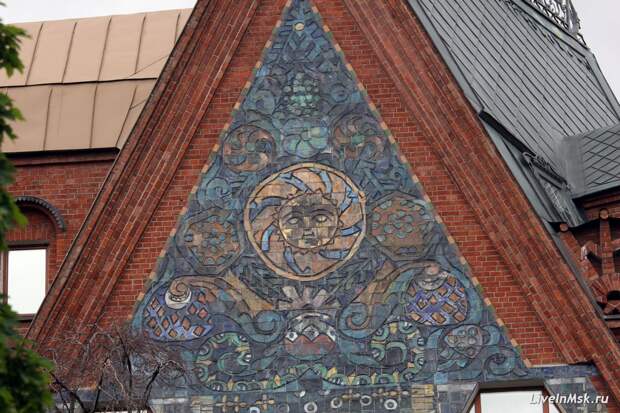

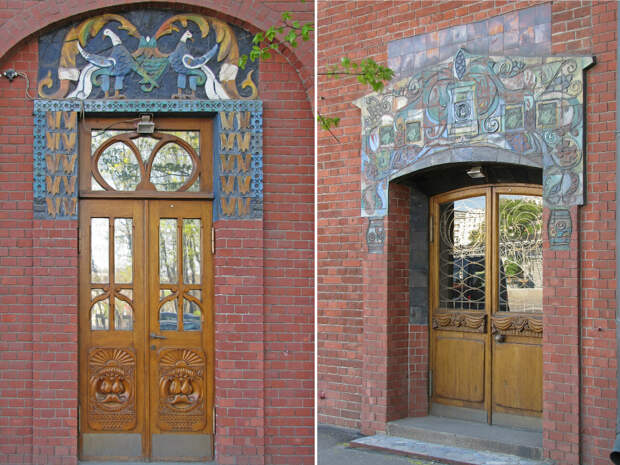

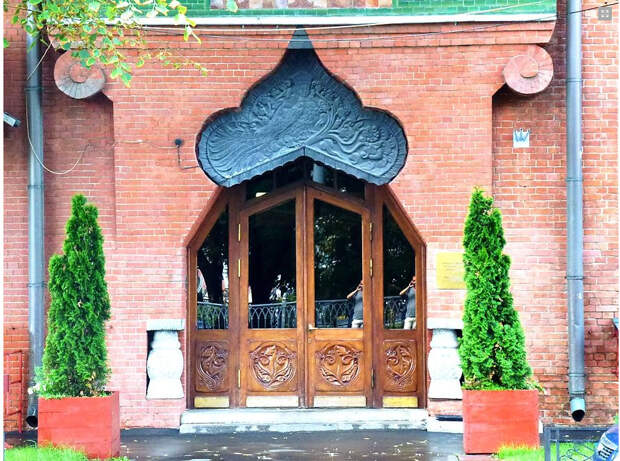

Доходный дом З.А. Перцовой, "Дом-сказка". Фрагменты фасадного декора.

Доходный дом З.А. Перцовой, "Дом-сказка". Фрагменты фасадного декора. дверной проем оформлен приземистыми и основательными каменными колонками,

дверной проем оформлен приземистыми и основательными каменными колонками, на коньке крыши сияет решетка со львами и морскими коньками, а на шатре зеленой башни – распахнувший крылья петушок. Но самой выразительной частью декора, безусловно, являются красочные майоликовые панно.

на коньке крыши сияет решетка со львами и морскими коньками, а на шатре зеленой башни – распахнувший крылья петушок. Но самой выразительной частью декора, безусловно, являются красочные майоликовые панно.

Со стен здания на прохожих взирает языческий бог Солнца Ярило, портал входа в здание осеняет мифическая птица Сирин, а под крышами расцветает целый лес диковинных растений и волшебных цветов. Можно встретить на фасадах и различную живность: рыб, змей, жар-птиц, быка и медведя. Разглядывая замысловатые изображения, остается только удивляться неисчерпаемой фантазии автора.

Со стен здания на прохожих взирает языческий бог Солнца Ярило, портал входа в здание осеняет мифическая птица Сирин, а под крышами расцветает целый лес диковинных растений и волшебных цветов. Можно встретить на фасадах и различную живность: рыб, змей, жар-птиц, быка и медведя. Разглядывая замысловатые изображения, остается только удивляться неисчерпаемой фантазии автора.

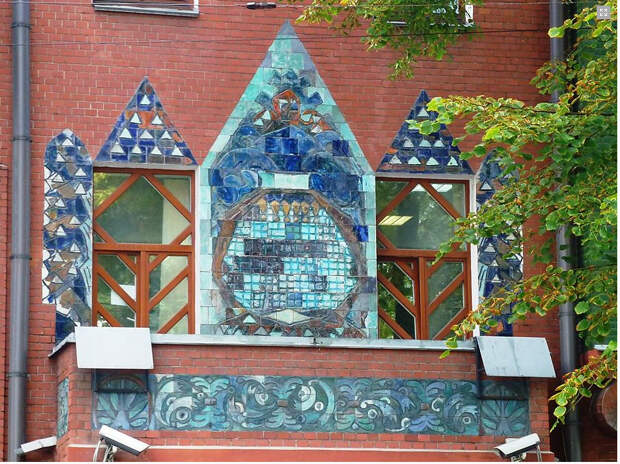

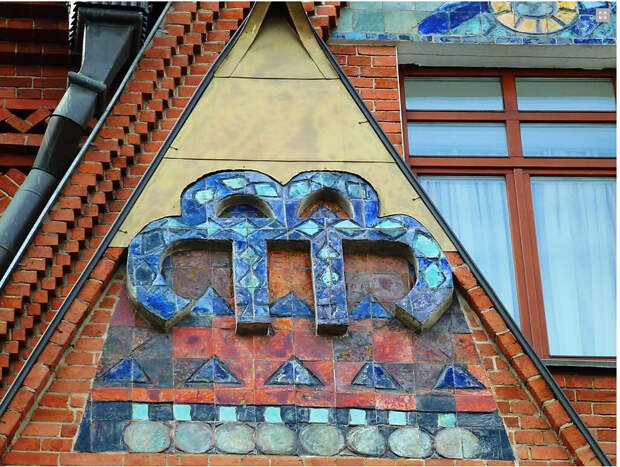

Доходный дом З.А. Перцовой, "Дом-сказка". Майоликовые завершения окон.

Доходный дом З.А. Перцовой, "Дом-сказка". Майоликовые завершения окон.

При его возведении были использованы самые современные технологии строительства, отделки и обустройства помещений. В доме отсутствовали деревянные перекрытия, монтаж канализационных, электро- и водопроводных коммуникаций был скрытым.

При его возведении были использованы самые современные технологии строительства, отделки и обустройства помещений. В доме отсутствовали деревянные перекрытия, монтаж канализационных, электро- и водопроводных коммуникаций был скрытым.

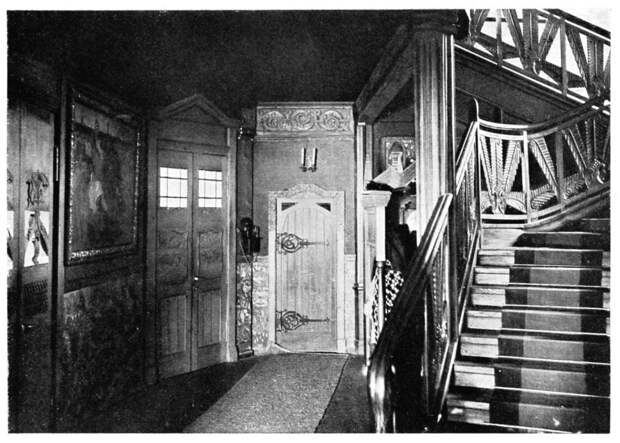

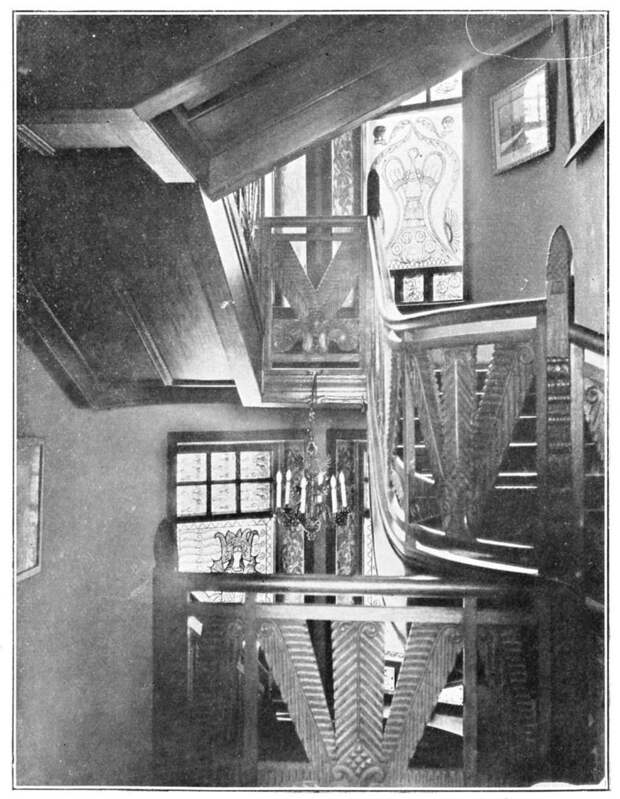

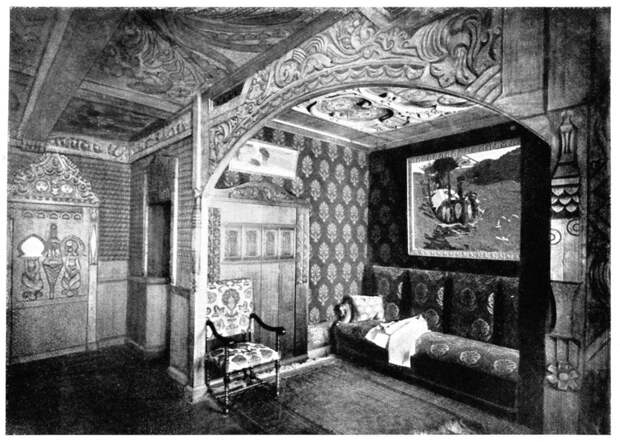

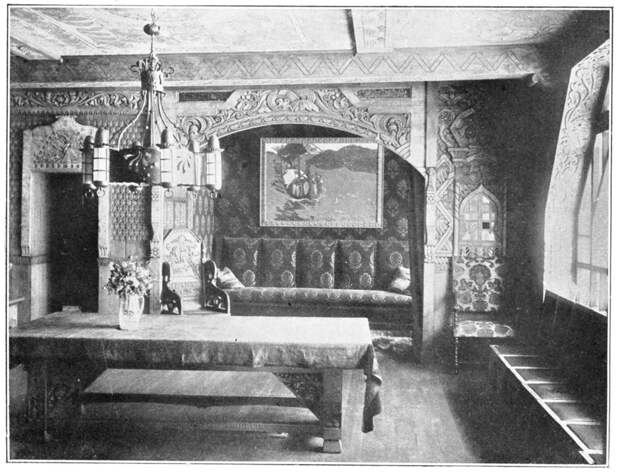

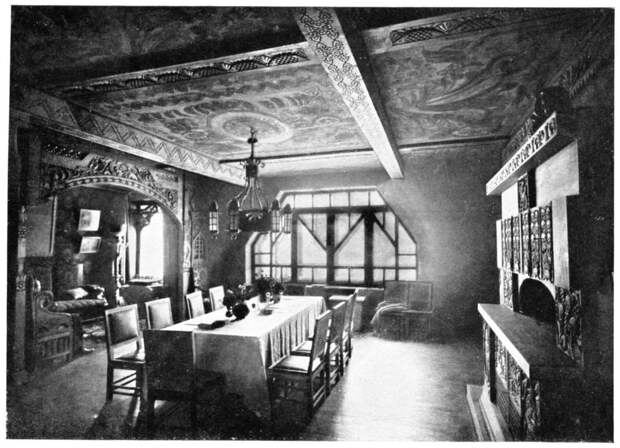

Потрясающими были и интерьеры дома. Здание было разделено на две части: большую, состоящую из сдаваемых внаем квартир, и меньшую, предназначенную для проживания владельцев.

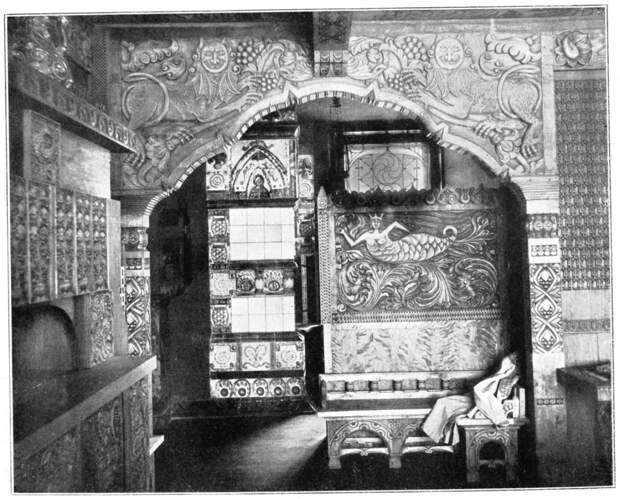

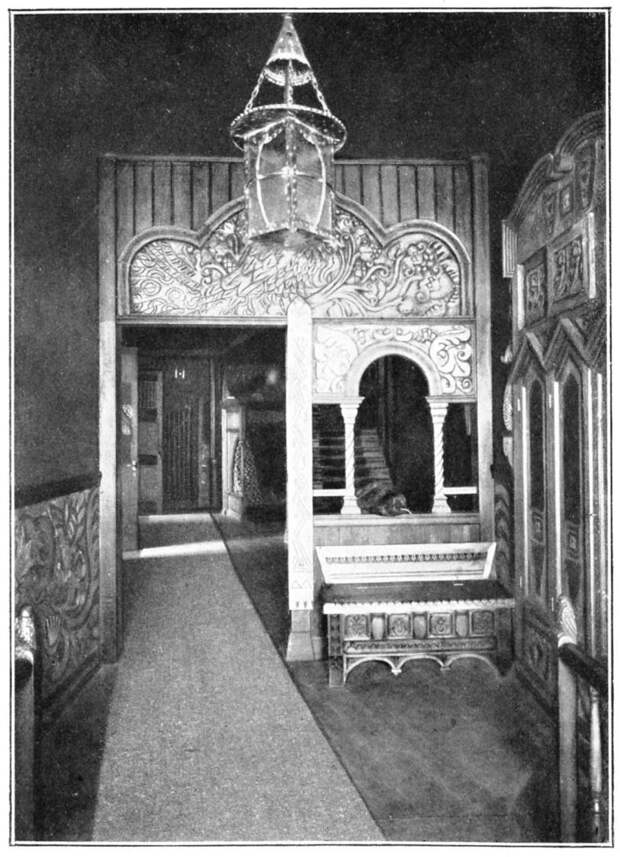

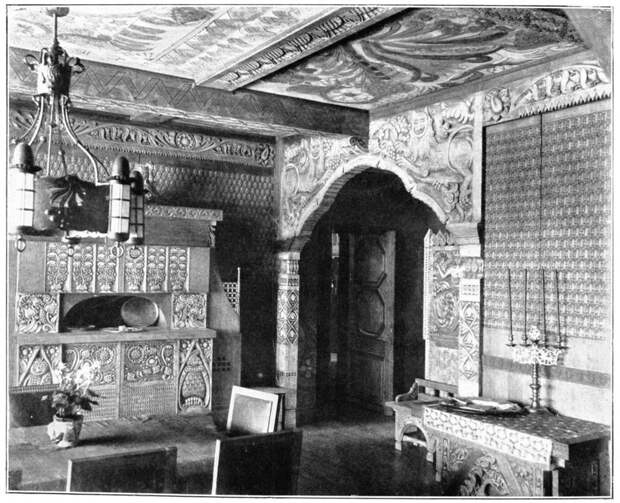

Потрясающими были и интерьеры дома. Здание было разделено на две части: большую, состоящую из сдаваемых внаем квартир, и меньшую, предназначенную для проживания владельцев.  Хозяйская часть располагалась в корпусе, выходившем на набережную, занимала 3 этажа и обслуживалась отдельным подъездом. Интерьеры квартиры Перцовых были полностью оформлены Малютиным и Жуковым. В отделке преобладала ориентация на убранство в стиле богатой русской избы.

Хозяйская часть располагалась в корпусе, выходившем на набережную, занимала 3 этажа и обслуживалась отдельным подъездом. Интерьеры квартиры Перцовых были полностью оформлены Малютиным и Жуковым. В отделке преобладала ориентация на убранство в стиле богатой русской избы.

Здесь были многоцветные изразцовые печи, витражи, резьба по дереву. Имелась курительная в восточном стиле. Резчики, выписанные из Нижегородской губернии Малютиным, по его эскизам покрыли резьбой буквально все деревянные поверхности в доме: лестницу, соединявшую этажи хозяйской квартиры, входные двери, порталы, арки, вешалки, стенные панели, потолочные балки.

Здесь были многоцветные изразцовые печи, витражи, резьба по дереву. Имелась курительная в восточном стиле. Резчики, выписанные из Нижегородской губернии Малютиным, по его эскизам покрыли резьбой буквально все деревянные поверхности в доме: лестницу, соединявшую этажи хозяйской квартиры, входные двери, порталы, арки, вешалки, стенные панели, потолочные балки.  Часть помещений и мебель отделывал и изготавливал мебельщик Коршанов. Все работы проводились под непосредственным руководством Малютина, который при обустройстве помещений проявил не только массу вкуса, но и изрядную практичность.

Часть помещений и мебель отделывал и изготавливал мебельщик Коршанов. Все работы проводились под непосредственным руководством Малютина, который при обустройстве помещений проявил не только массу вкуса, но и изрядную практичность.

Говорят, что... "...основателями кабаре «Летучая мышь» были артист Московского Художественного театра Никита Балиев и богатый нефтепромышленник Николай Тарасов. По легенде, когда они впервые спустились в подвал дома Перцова, навстречу выпорхнула летучая мышь. Так появилось название театра. Здесь устраивали капустники, а главным правилом было — не обижаться. Балиев приехал вместе с Тарасовым из Ростова и мечтал попасть во МХАТ. Но мешала его внешность и ростовско-армянский говор. Балиеву отказали. Все изменил случай и маленький шантаж. Однажды МХАТ прогорел, и Николай Тарасов предложил выплатить долги театра при условии, что в труппу возьмут Балиеева. Его взяли, но дали только одну роль — Хлеба в «Синей птице». Однако шутник и балагур Балиев стал королем капустников, и с 1902 года начал ставить так называемые «новкапы» — новогодние капустники. Хотя само слово «капустник» произошло не из МХАТа, оно закрепилось за ним. Кабаре «Летучая мышь» существовало недолго: сначала застрелился Тарасов, а затем эмигрировал Балиев. Но успех кабаре был такой, что появились даже «подделки» под «Летучую мышь»". Немало было оригиналов и среди жильцов доходного дома. Например, проживал здесь режиссер Борис Пронин, на всю Москву прославившийся своим шалопайством и выдумками. Атмосфера безумного веселья и творчества, которую он создавал вокруг себя, неизменно притягивала к нему массу людей. И хотя сам Пронин, кочевавший из одного московского театра в другой, так ничего и не поставил, его неуемная творческая энергия заряжала его приятелей и подружек, многие из которых оставили значимый след в российской культуре, например, Алексей Толстой, Вера Холодная, Александра Экстер и Сергей Судейкин.

Немало было оригиналов и среди жильцов доходного дома. Например, проживал здесь режиссер Борис Пронин, на всю Москву прославившийся своим шалопайством и выдумками. Атмосфера безумного веселья и творчества, которую он создавал вокруг себя, неизменно притягивала к нему массу людей. И хотя сам Пронин, кочевавший из одного московского театра в другой, так ничего и не поставил, его неуемная творческая энергия заряжала его приятелей и подружек, многие из которых оставили значимый след в российской культуре, например, Алексей Толстой, Вера Холодная, Александра Экстер и Сергей Судейкин. Еще одним сумасбродом, проживавшим в Доме-сказке, был некий Поздняков. Арендуемую им квартиру из четырех огромных комнат он обустроил весьма экстравагантным образом. Самая большая комната была превращена им в ванную. Пол и стены ее были обтянуты черным сукном, в центре, на специально сооруженном постаменте, возвышалась громадная мраморная ванна черного цвета весом 70 пудов, вокруг горели светильники, а большие настенные зеркала отражали со всех сторон принимавшего ванну. В другой комнате Поздняковым был устроен зимний сад. Прямо на паркет был насыпан песок, пол был уставлен кадками с пальмами и другими зелеными растениями и садовой мебелью. В просторной гостиной, устланной тигровыми шкурами, хозяин апартаментов принимал посетителей, обернувшись в древнегреческую тогу и надев сандалии на босу ногу. При этом на большом пальце его ноги сияла великолепная бриллиантовая монограмма. Хозяину прислуживал негр в красной ливрее, почти всегда сопровождаемый черным мопсом с большим алым бантом на шее.

Еще одним сумасбродом, проживавшим в Доме-сказке, был некий Поздняков. Арендуемую им квартиру из четырех огромных комнат он обустроил весьма экстравагантным образом. Самая большая комната была превращена им в ванную. Пол и стены ее были обтянуты черным сукном, в центре, на специально сооруженном постаменте, возвышалась громадная мраморная ванна черного цвета весом 70 пудов, вокруг горели светильники, а большие настенные зеркала отражали со всех сторон принимавшего ванну. В другой комнате Поздняковым был устроен зимний сад. Прямо на паркет был насыпан песок, пол был уставлен кадками с пальмами и другими зелеными растениями и садовой мебелью. В просторной гостиной, устланной тигровыми шкурами, хозяин апартаментов принимал посетителей, обернувшись в древнегреческую тогу и надев сандалии на босу ногу. При этом на большом пальце его ноги сияла великолепная бриллиантовая монограмма. Хозяину прислуживал негр в красной ливрее, почти всегда сопровождаемый черным мопсом с большим алым бантом на шее. В апреле 1908 года в Москве случилось сильнейшее наводнение. Зима в этом году выдалась снежной и холодной, без оттепелей, а теплая и солнечная весна пришла неожиданно. В течение нескольких дней сошел весь снег, и вода в Москве-реке, не дождавшись окончания ледохода, начала быстро прибывать. В несколько часов Москва превратилась в Венецию. Разливом вод Москвы-реки, Яузы и Водоотводного канала была охвачена почти пятая часть площади города. От кремлевских стен до Замоскворечья на полтора километра простиралось одно сплошное озеро, по которому курсировали лодки, перемещаясь между затопленными домами. В зону наводнения попал и дом Перцовой. Этот катаклизм стал большой трагедией в жизни художника С.В. Малютина.

В апреле 1908 года в Москве случилось сильнейшее наводнение. Зима в этом году выдалась снежной и холодной, без оттепелей, а теплая и солнечная весна пришла неожиданно. В течение нескольких дней сошел весь снег, и вода в Москве-реке, не дождавшись окончания ледохода, начала быстро прибывать. В несколько часов Москва превратилась в Венецию. Разливом вод Москвы-реки, Яузы и Водоотводного канала была охвачена почти пятая часть площади города. От кремлевских стен до Замоскворечья на полтора километра простиралось одно сплошное озеро, по которому курсировали лодки, перемещаясь между затопленными домами. В зону наводнения попал и дом Перцовой. Этот катаклизм стал большой трагедией в жизни художника С.В. Малютина.

Утром рокового дня Малютин отправился в Училище живописи, ваяния и зодчества, где преподавал, и далеко не сразу осознал происходящее. Поняв масштаб бедствия, добраться домой уже не мог. За жену и детей он не сильно волновался: что могло им угрожать на верхних этажах прочного каменного здания? Мысль о том, что хранилище с его картинами заливает вода, обдавала холодом. Когда стихия успокоилась и подвал осушили, глазам художника предстало печальное зрелище. Многие холсты безвозвратно погибли, в том числе «Царевна», «Леший», «Баба-яга» из «сказочного» цикла и еще незаконченное монументальное полотно «Куликово поле», которое Сергей Васильевич писал по заказу Исторического музея.

В затопленном подвале погибли многие его картины. Жена Малютина Елена Константиновна в отсутствие мужа пыталась спасти картины, из подвала она вынесла то, что оказалось ей по силам. Замерзнув в ледяной воде, она простудилась и слегла. А в конце лета Малютин стал вдовцом, оставшись с четырьмя детьми. К этому времени он с семьей перебрался на другую квартиру – слишком тяжело было продолжать жить в доме, которому было отдано так много и который желал забрать и забрал еще больше. Жизнь же дома Перцовой, покинутого его создателем, текла после наводнения своим чередом. Был произведен ремонт затопленных помещений, часть жильцов выехала, заселились новые. Через некоторое время после наводнения упорхнула из своего отсыревшего обиталища и «Летучая мышь», обосновавшись в другом подвале – дома в Милютинском переулке. П.Н. Перцов присоединил опустевший подвал к своей квартире. В нем он устроил для своих повзрослевших детей танцевальный зал, где они совместно с друзьями устраивали веселые вечеринки, пока не грянула революция, в корне изменившая все.

Жизнь же дома Перцовой, покинутого его создателем, текла после наводнения своим чередом. Был произведен ремонт затопленных помещений, часть жильцов выехала, заселились новые. Через некоторое время после наводнения упорхнула из своего отсыревшего обиталища и «Летучая мышь», обосновавшись в другом подвале – дома в Милютинском переулке. П.Н. Перцов присоединил опустевший подвал к своей квартире. В нем он устроил для своих повзрослевших детей танцевальный зал, где они совместно с друзьями устраивали веселые вечеринки, пока не грянула революция, в корне изменившая все. После событий 1917 года, вопреки сложившейся тогда традиции, Перцовы не сразу были выселены из своего дома. Возможно, это было связано с тем, что им удалось наладить отношения с появившимся новым влиятельным жильцом – Львом Давидовичем Троцким. Он обосновался в покинутых своим владельцем апартаментах Позднякова, тех самых - с роскошной мраморной ванной и зимним садом. Однако в 1922 году Петр Николаевич Перцов выступил против развернутой советскими властями национализации церковной собственности и попытался сохранить от разграбления ценности из храма Христа Спасителя. Из-за чего попал под суд и получил 5 лет тюремного заключения. Зинаида Алексеевна Перцова после осуждения мужа обратилась к Троцкому с просьбой помочь в деле ее супруга и посодействовать его освобождению.

После событий 1917 года, вопреки сложившейся тогда традиции, Перцовы не сразу были выселены из своего дома. Возможно, это было связано с тем, что им удалось наладить отношения с появившимся новым влиятельным жильцом – Львом Давидовичем Троцким. Он обосновался в покинутых своим владельцем апартаментах Позднякова, тех самых - с роскошной мраморной ванной и зимним садом. Однако в 1922 году Петр Николаевич Перцов выступил против развернутой советскими властями национализации церковной собственности и попытался сохранить от разграбления ценности из храма Христа Спасителя. Из-за чего попал под суд и получил 5 лет тюремного заключения. Зинаида Алексеевна Перцова после осуждения мужа обратилась к Троцкому с просьбой помочь в деле ее супруга и посодействовать его освобождению.  Но недолго новым обитателям дома и визитерам суждено было наслаждаться уникальными интерьерами Дома-сказки. Как знать, может, далеко не всех их они приводили в восторг… Данных о том, кто и когда именно отдал распоряжение провести ремонт внутри здания, не сохранилось. Но зато известны его плачевные итоги. Изменения были внесены кардинальные: было уничтожено все резное убранство помещений, стены гладко оштукатурены, покрашены, расписные потолки покрыты толстым слоем белил. Говорят, что когда художник Малютин узнал об этом, он впервые в жизни заплакал…

Но недолго новым обитателям дома и визитерам суждено было наслаждаться уникальными интерьерами Дома-сказки. Как знать, может, далеко не всех их они приводили в восторг… Данных о том, кто и когда именно отдал распоряжение провести ремонт внутри здания, не сохранилось. Но зато известны его плачевные итоги. Изменения были внесены кардинальные: было уничтожено все резное убранство помещений, стены гладко оштукатурены, покрашены, расписные потолки покрыты толстым слоем белил. Говорят, что когда художник Малютин узнал об этом, он впервые в жизни заплакал…

А что с Перцовым? Постановлением Президиума ВЦИК от шестнадцатого февраля 1923 года муж Зинаиды Алексеевны был условно освобожден с оставлением в силе определенной приговором Ревтрибунала конфискации имущества. Нетрудно догадаться, кто после этого занял личную квартиру-особняк Перцовых. Троцкий полюбил устраивать там приемы, восхищая иностранцев изысканными интерьерами. «Видите, какие у меня буржуазные привычки», — острил он. Младшая дочь Перцова Зинаида, автор книги воспоминаний «Начало странствий», писала: «Я прочла мемуары одного английского дипломата, описывающего пышный прием, данный Троцким. Дипломат восторгался его замечательным вкусом! Я поспешила написать наивному автору, что все поразившие его картины, статуи, вазы и мебель были собственностью моего отца».

Дочь Зиночка покинула родину в 1917 году и закончила свои дни на острове Мартиника, прожив более ста лет. Во Франции оказался и ее брат Дмитрий, участник Белого движения. Их сестра Нона вышла замуж за Ивана Михайловича Лихонина и жила с мужем в Харбине. Сам же Петр Николаевич с женой и старшим сыном Георгием из России не уехали. Не по своей воле из «дома-сказки» они перебрались в скромное жилье на Плющихе.

Глава семейства тоже оставил свои мемуары, заканчивая которые в 1923 году, мудро заметил: «Не могу не благодарить Создателя, что уберег меня от самого ужасного — угрызений совести. И сохранил еще во мне на шестьдесят седьмом году жизни радость бытия и веру, что придут, пусть после нас, лучшие дни, когда наступит действительное равенство между людьми и ничьи интересы не будут приноситься в жертву ни классам, ни партиям».

Скончался Петр Перцов в 1937 году, про супругу его известно лишь то, что дожила она по крайней мере до семидесяти лет, дальше след ее затерялся. А дом-мечта мужа Зинаиды Алексеевны каким-то чудом продолжал жить той жизнью, которую задумывал для него владелец, — яркой, богемной, творческой. Под крышей краснокирпичного терема по-прежнему располагались мастерские, вестибюль сохранил свой респектабельный дореволюционный вид: справа — огромное, до потолка, зеркало, слева — резная вешалка черного дерева. На ступенях широкой мраморной лестницы днем прыгали радужные зайчики от огромных витражей. На массивных дверях четвертого этажа табличка «Студии» со множеством звонков, против них — фамилии известных художников. Двери мастерских выходили в длинный коридор с большими окнами, открывавшими вид на извилистые переулки с разнокалиберными домишками и одноглавую церковь Ильи Обыденного.

В 1938 году из Парижа вернулся Роберт Фальк. Друзья по «Бубновому валету» Александр Куприн и Василий Рождественский посодействовали ему в приобретении студии на «московском Монпарнасе». Для Фалька это оказалось невероятным везением: в то время многие его собратья по цеху писали в кухнях коммуналок, а здесь — целая мастерская в почти парижской мансарде! И неважно, что зимой стены промерзали до инея, а летом было невероятно жарко, зато простор и чудесный вид из окна. Чердак заменял художнику экспозиционный зал, в советское время его совсем не выставляли. По воскресеньям Роберт Рафаилович устраивал на чердаке показы своих работ — ставил картины на мольберт и о каждой рассказывал.

Когда художников не стало и дом Перцовой в семидесятых годах подвергся массовому расселению, их вдовы зорко следили за тем, «чтобы невежественное домоуправление не осуществило дикой мечты районного начальства — придать архитектурному памятнику московского модерна шаблонный вид советского здания, сровняв фигурную крышу и сбив майолики на стенах». К счастью, чудовищного вандализма не допустили — здание передали МИДу, там разместилось управление по обслуживанию дипкорпуса.

Сказочный терем по-прежнему стоит, осеняемый звоном колоколов соседних храмов, благословляющих еще один счастливо закончившийся суетный московский день. Видимо там, наверху, хорошо понимают, как нужны людям сказки, а потому вот уже целых сто десять лет бережно хранят эту причудливую постройку... Сегодня уникальный «Дом-сказка» по праву считается самым красивым доходным домом Москвы. Он любим москвичами и гостями города.

Сегодня уникальный «Дом-сказка» по праву считается самым красивым доходным домом Москвы. Он любим москвичами и гостями города.

Свежие комментарии