Мерзавчик  Это пожалуй самая маленькая тара в которой продают крепкие спиртные напитки. Объем «мерзавчика» – 0,125 литра и высотою он всего около десяти сантиметров.

Это пожалуй самая маленькая тара в которой продают крепкие спиртные напитки. Объем «мерзавчика» – 0,125 литра и высотою он всего около десяти сантиметров.

Названием своим «мерзавчик» обязан не морозу, а именно своему объему. Объем мерзавчика позволяет лишь начать «разгоняться», но тут же заканчивается содержимое, которого слишком мало, а душа требует продолжение банкета.

Настье Да-да. Такое слово было. Настьем называли хорошую погоду, а произошло это слово от славянского корня «наст». Позже этот корень стал самостоятельным словом, означающим удобный для проезда лошадей снежный покров. Слово «настье» вышло из употребления, но осталась его отрицательная форма со значением непогоды.

Да-да. Такое слово было. Настьем называли хорошую погоду, а произошло это слово от славянского корня «наст». Позже этот корень стал самостоятельным словом, означающим удобный для проезда лошадей снежный покров. Слово «настье» вышло из употребления, но осталась его отрицательная форма со значением непогоды.

Блядити …или как в русском языке появилось слово «блядь».

…или как в русском языке появилось слово «блядь».

До XVIII века это слово не считалось ругательством и без ограничений употреблялось в литературе и даже в церковных текстах.

По основной версии, происходит оно от древнерусского глагола «блядити», означавшего «обманывать, пустословить». Если человек нагло врал, его могли назвать «блядью», невзирая на пол.

Современное значение слова – «распутная женщина», скорее всего, результат смешения со словом «блуд», происходящим от древнерусского «блудити» – «блуждать», позже – вести «блуждающую» половую жизнь.

Сначала эти глаголы существовали обособленно, но постепенно стали смешиваться и к XVIII веку слово «блядь» стали употреблять только в значении «распутство».

Рубль  Слово «рубль» впервые встречается в русском языке с XIII веке. Так в Новгородском княжестве называли обрубок киевской гривны – серебряного слитка, весившего фунт серебра. Получается, что слово «рубль» происходит от слова «рубить».

Слово «рубль» впервые встречается в русском языке с XIII веке. Так в Новгородском княжестве называли обрубок киевской гривны – серебряного слитка, весившего фунт серебра. Получается, что слово «рубль» происходит от слова «рубить».

Рубль представлял собой брусок или палочку и мог быть длинным или коротким, а привычную круглую форму он приобрел лишь в 1704 году.

Женщина Слово образовалось от древнерусского «жена» и вошло в употребление лишь в XVI веке. В древнерусском языке существовало лишь собирательное понятие — «женьство» (женский пол).

Слово образовалось от древнерусского «жена» и вошло в употребление лишь в XVI веке. В древнерусском языке существовало лишь собирательное понятие — «женьство» (женский пол).

Что же касается слова «жена», то оно произошло от праславянского «žena», которое, в свою очередь, было заимствовано из древнеиндийского, где «zna» – это «богиня». Вот такая интересная версия)

Понедельник – день тяжелый  Именно так зачастую объясняют неудачи дел, начатых в понедельник, или оправдывают свое нежелание что-либо делать.

Именно так зачастую объясняют неудачи дел, начатых в понедельник, или оправдывают свое нежелание что-либо делать.

По одной из версий, выражение восходит к языческому суеверию. Согласно ему, понедельник – день Луны, покровительницы чародейства, волхвования и колдовства, и именно в этот день проводятся магические ритуалы. Поэтому начиная дело в понедельник, рискуешь столкнуться с противодействием чародеев.

В страхе перед злыми духами люди откладывали все дела на следующий день: не начинали работу, не собирали урожай, не переезжали и не строили новое жилище.

Крайний или Последний? ⠀⠀ПОСЛЕДНИЙ это тот, кто идёт по следу, то есть следует за предыдущим. В стае волков - все идут цепочкой след в след и каждый следующий является по сути ПОСЛЕДНИМ, по отношению к тому кто впереди. Последних может быть сколько угодно и только первый не является таковым.

⠀⠀ПОСЛЕДНИЙ это тот, кто идёт по следу, то есть следует за предыдущим. В стае волков - все идут цепочкой след в след и каждый следующий является по сути ПОСЛЕДНИМ, по отношению к тому кто впереди. Последних может быть сколько угодно и только первый не является таковым.

⠀⠀А вот край, - это граница известного и неизвестного. КРАЙНИХ минимум столько, сколько концов. Если речь идёт о цепочке, то первый и замыкающий будут КРАЙНИМИ. Крайний всегда в большей опасности, так как либо прокладывает путь, либо всех прикрывает.

Друг мой, закадычный! В Древней Руси существовало такое выражение как «залить за кадык», что означало употребить спиртной напиток.

В Древней Руси существовало такое выражение как «залить за кадык», что означало употребить спиртной напиток.

Согласно русским традициям, пить в одиночку – дурной тон. Следовательно, «заливали за кадык» славяне не иначе, как в компании. С кем больше и чаще заливали, с тем и становились «закадычными друзьями».

Со временем, алкогольный подтекст ушёл из этого фразеологизма, и в наши дни «закадычным» называют просто лучшего друга.

Пожалуйста Мы так часто используем это слово и так редко задумываемся о том, как оно появилось.

Мы так часто используем это слово и так редко задумываемся о том, как оно появилось.

«Пожалуйста» состоит из двух слов: «пожалуй» – в смысле «одари милостью, будь любезен» и «ста» – что значит старче, самый взрослый.

Называя человека старче, его признавали самым мудрым и уважаемым. Следовательно, добавляя слово «пожалуйста» к нашим просьбам мы как бы говорим «окажи нам любезность мудрый человек».

Так же существует другая версия происхождения. «Пожалуй ста» , т.е. дай сто рублей (в ответ на спасибо). Не даром существует поговорка «спасибо на хлеб не намажешь».

Больница от слова БОЛЬ. Лечебницы от слова ЛЕЧИТЬ Если назвать заведение больницей, то находящиеся там люди непременно будут больными. В здравнице же здоровые люди преодолевают временные проблемы со своим здоровьем, выздоравливают.

Если назвать заведение больницей, то находящиеся там люди непременно будут больными. В здравнице же здоровые люди преодолевают временные проблемы со своим здоровьем, выздоравливают.

Или ЦЕЛЕБНИЦА (от слова Исцеление), то есть обретение Целостности. Первоначально "целый" означало "здоровый". Ранее были ЛЕЧЕБНИЦЫ (от слова ЛЕЧИТЬ), а также ЛАЗАРЕТЫ - это небольшие, подвижные лечебницы.

Замечательный язык!

Белка Слово «белка», называющее пушистого лесного зверька, известно с древнерусской эпохи в форме «бълъка». Но почему же в основе лежит общеславянское — «belъ», что значит «белый», если шубка у белок рыжего или пепельно-черного цвета?

Слово «белка», называющее пушистого лесного зверька, известно с древнерусской эпохи в форме «бълъка». Но почему же в основе лежит общеславянское — «belъ», что значит «белый», если шубка у белок рыжего или пепельно-черного цвета?

Действительно, данное слово является производным от «бълая» — «белая». Некоторые ученые считают, что в эпоху Древней Руси более распространена была особая порода белок с белым окрасом, что и послужило основой для их названия.

Кстати, в Древней Руси этого пушного зверька изначально называли «белая выверица», и лишь потом сократили до «белка».

Поганый Данное слово произошло от древнеримского «паганус», производного от «пагус» – поле, и значило оно «селянин», «деревенский житель».

Данное слово произошло от древнеримского «паганус», производного от «пагус» – поле, и значило оно «селянин», «деревенский житель».

Когда в Рим пришло христианство, окрестные поселяне – «пагани» – продолжали оставаться заядлыми язычниками. Тогда в языке римлян-горожан слово «паганус» приобрело новый смысл и стало означать «невежда-язычник», а затем и просто «язычник».

На Руси «пагани» превратилось в «поганые», и так стали именовать не только язычников, но и все то, что не одобряла или запрещала новая вера.

Постепенно «поганым» стали называть несъедобное (например, поганки), опасное, противное и просто неприятное. Вот так древнеримский земледелец превратился в наш ядовитый гриб.

Гостинец Слово это существовало еще в древнерусском языке, и означало оно вовсе не «подарок».

Слово это существовало еще в древнерусском языке, и означало оно вовсе не «подарок».

«Гостинцем» тогда называли большую торговую дорогу, по которой приезжали гости (купцы). Они привозили с собой различные товары и подарки, которые со временем тоже стали называть «гостинцами».

Сейчас же «гостинцем» принято называть любой подарок, принесенный или присланный издалека.

У черта на куличках Кулички – это исковерканное слово «кулиги» или «кулижки». Так в старину называли прогалины, поляны, болотистые места, обильно поросшие травой или же, наоборот, подготовленные под пашню.

Кулички – это исковерканное слово «кулиги» или «кулижки». Так в старину называли прогалины, поляны, болотистые места, обильно поросшие травой или же, наоборот, подготовленные под пашню.

Но при чем здесь тогда черт? По народным поверьям, именно кулижки были излюбленными местами обитания чертей, леших и другой нечисти, так как находились на отшибе, далеко от селений.

Очень часто, земледельцам приходилось уходить работать на те самые кулижки. Вот тогда и стали говорить – ушел к черту на кулички, т.е. в самую глушь, очень далеко.

Бардак  Еще недавно в русском языке словом бардак называли глиняный кувшин с широким горлом. Пришло оно из тюркского языка, где имело такое же значение.

Еще недавно в русском языке словом бардак называли глиняный кувшин с широким горлом. Пришло оно из тюркского языка, где имело такое же значение.

В бардаках часто держали бурду – хмельную смесь, приготовленную из различных остатков. В ней могла оказаться и гуща, осевшая на дне винной бочки, и остатки пивного сусла, и толченые зерна из браги, и даже табак – для крепости. Этот факт мог послужить тому, что в настоящее время бардаком называют «неразбериху».

Не исключено также, что с развитием винокуренного дела и удешевлением водки, в опустевших бардаках стали держать всякий мелкий хлам, который жалко выбросить. Это объясняет появление значения «беспорядок».

«Бардаками» также называли публичные дома. Но единого ответа на вопрос «почему?» у учёных нет.

Ветчина Покупая ветчину в магазине, вы спрашивали свежая она или нет? Если да, то наверняка получали ответ «да, самая свежая». Но, как оказалось, словосочетание «свежая ветчина» является абсурдом.

Покупая ветчину в магазине, вы спрашивали свежая она или нет? Если да, то наверняка получали ответ «да, самая свежая». Но, как оказалось, словосочетание «свежая ветчина» является абсурдом.

Слово «ветчина» происходит от слова «ветхий». Раньше так говорили про всякое уже заготовленное (соленое или копченое) мясо, в отличие от только что добытой «свежины» — мяса недавнего убоя. Получается, что «свежая ветчина» - это свежее несвежее мясо.

Со временем слово стало приобрело уже известное нам значение и стало обозначать «копченую и соленую свинину», «свиной окорок».

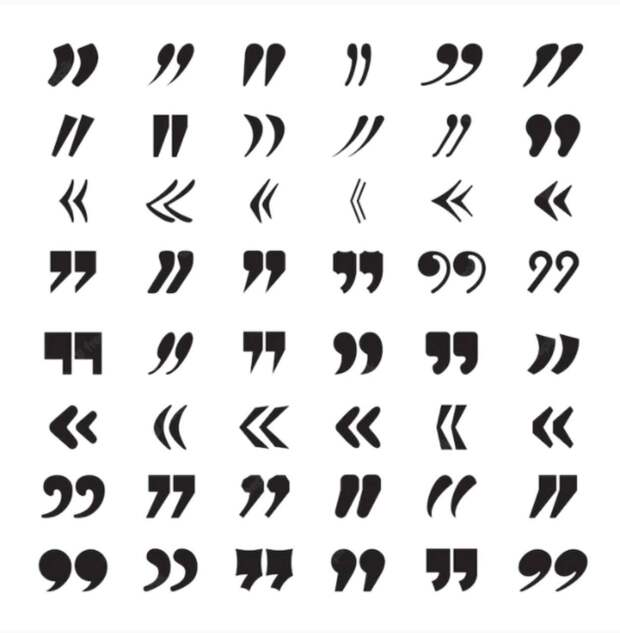

Кавычки В русском языке слово кавычка появилось в XVIII в. Оно происходит от древнерусского ковычька «крюковый знак», которое, в свою очередь, является производным от ковыка «помеха, препятствие». Предполагают, что оно того же корня, что и древнерусское кукый «кривой».

В русском языке слово кавычка появилось в XVIII в. Оно происходит от древнерусского ковычька «крюковый знак», которое, в свою очередь, является производным от ковыка «помеха, препятствие». Предполагают, что оно того же корня, что и древнерусское кукый «кривой».

Принимая также во внимание, что на украинском кавычки называют лапки, а русское слово птичка обозначает знак ✓, не должно казаться слишком смелым сопоставлением с русскими словами кавыш «утёнок, гусёнок» и кавка «лягушка». В таком варианте кавычки, изначально, — это «следы от утиных или лягушачьих лапок», а уже потом «знак, используемый в письменной речи».

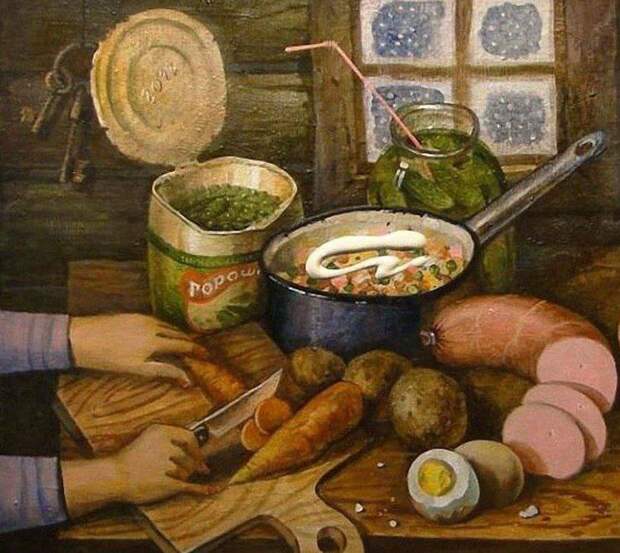

Почему колбаса Докторская? Состав современной «докторской» колбасы никак не объясняет ее название. Но изначально это было не так.

Состав современной «докторской» колбасы никак не объясняет ее название. Но изначально это было не так.

В 1936 году, когда был произведен первый батон такой колбасы, в ее составе были только говядина, полужирная свинина, яйца и молоко. Ее разработали специально для поддержания здоровья граждан, «подорвавших его в результате Гражданской войны и царского деспотизма».

Медики часто прописывали «лечение колбасой» больным с разными недомоганиями: болезнями печени и желудка, анемией или ослабленным здоровьем.

Не лeзь на рожон! Тот самый рожон, на который советуют никому не лезть. Очень хитроумный и эффективный самолов на хищников. Разного размера рожоны (рожны?) ставили и на лисицу, и на волка, и на медведя.

Тот самый рожон, на который советуют никому не лезть. Очень хитроумный и эффективный самолов на хищников. Разного размера рожоны (рожны?) ставили и на лисицу, и на волка, и на медведя.

На центральной пике закреплялась приманка, скажем, тушка птицы или рыбины. И... И всё.

Зверь стремился достать приманку и становился на задние лапы, опираясь передними на трезубец. В конце концов его лапы оказывались между зубьями и защемлялись намертво. Использовались по всему Северу.

Морковкино заговенье Обычно так говорят о времени, которое непонятно когда наступит да и наступит ли вообще. Чаще, конечно, употребляются более популярные выражения «когда рак на горе свистнет» и «после дождичка в четверг».

Обычно так говорят о времени, которое непонятно когда наступит да и наступит ли вообще. Чаще, конечно, употребляются более популярные выражения «когда рак на горе свистнет» и «после дождичка в четверг».

Слово заговенье происходит от глагола говеть - «поститься к исповеди, причастию». Если с разговением, наступающим после поста, знакомы многие люди, то о заговеньи знают не все. Этим словом у христиан называется последний день перед постом, когда можно есть пищу, запрещённую во время пощения: мясо, яйца, молочные продукты.

Таким образом, если мясным заговеньем называли день, когда последний раз перед постом ели мясо, то морковкино заговенье означало несуществующий день, после которого нельзя грызть морковку. История между тем умалчивает, почему в фразе фигурирует именно морковь, а не репа или, допустим, свёкла.

Работа и труд Слово работа связано с общеславянским корнем orbъ. Изначально этот корень имел значение – «слабый», «беспомощный». От него также произошли слова ребёнок и раб. Символично, не правда?

Слово работа связано с общеславянским корнем orbъ. Изначально этот корень имел значение – «слабый», «беспомощный». От него также произошли слова ребёнок и раб. Символично, не правда?

Наши предки называли «работой» тяжёлую, подневольную деятельность, рабство. Впрочем, неодобрительно к работе относились не только славяне. Основой для французского travail, испанского trabajo, португальского trabaiho – современных слов, обозначающих работу, – стало латинское слово tripalium (три палки). Им в Средние века в Европе называли распространённую пытку орудием с тремя кольями.

Что же касается слова труд, то это общеславянское производное от латинской основы trudo – «принуждаю», «заставляю». В древнерусском языке слово труд кроме работы, рвения и старания обозначало также страдание и скорбь.

Идеальным вариантом стало бы производное от латинского слова labor, laboris – «напряжение, усилие, труд». В русском языке, увы, оно «прижилось» только в виде слова лаборатория, тогда как в английском, французском, испанском и итальянском языках оно обозначает работу наряду с другими синонимами.

Выражение "хоть бы хны". О безразличии человека, которому всё равно до чужой беды.

О безразличии человека, которому всё равно до чужой беды.

Так говорят, когда человек отказывается реагировать на просьбы. Если рассматривать «хны» в значении «плакать», что в буквальном смысле получается так: «ему всё равно, хоть бы заплакал».

Но лингвисты полагают, что это слово просто подражание любому звуку, неясному, непонятному.

В.И. Даль в своём словаре отмечает, что «хны» — это не только плач, но ещё и храп. Он приводит такой пример: «... А он-то уже давненько хны!», что значит — давно спит, похрапывает.

Происхождение пословицы "кому Бог ума не дал, тому кузнец не прикуёт". Говорится о человеке, чьи поступки или суждения кажутся глупыми.

Говорится о человеке, чьи поступки или суждения кажутся глупыми.

Пословица в некоторой степени отражает древние устойчивые представления о кузнеце как мифологизированном и ритуализированном персонаже.

В народных верованиях восточных славян кузнец куёт свадьбу, перековывает стариков на молодых, обладает колдовскими знаниями, высшим умением.

Поэтому, по логике пословицы, если даже кузнец не может «приковать» глупому человеку ума, то его глупость неисцелима.

"Лапу сосать", что значит выражение? Значит жить без средств к существованию, довольствуясь малым.

Значит жить без средств к существованию, довольствуясь малым.

Первоначально означало «жить с запасами» — от обыкновения медведей жить за счёт жировых запасов всю зиму и сосать во время спячки лапу.

Во время зимней спячки медведи прикрывают нос лапой, а иногда сосут подушечки, согревая их.

Так как медведь во время зимней спячки не ест, в народе связывают это явление с тем, что мишка хочет есть, поэтому «лапу сосёт».

"Пельмени"! Представьте, ученые до сих пор ломают голову над тем, откуда же пришло любимое всеми нами блюдо. По одной из версий, пельмени появились на Руси после монгольского завоевания и имели черты, присущие китайской кухне. По другой – рецептом поделились финно-угорские племена, которые остановились на Урале.

Представьте, ученые до сих пор ломают голову над тем, откуда же пришло любимое всеми нами блюдо. По одной из версий, пельмени появились на Руси после монгольского завоевания и имели черты, присущие китайской кухне. По другой – рецептом поделились финно-угорские племена, которые остановились на Урале.

После чего среди пермяков и удмуртов появилось слово пельнянь, которое означало «хлебное ухо» (пель – «ухо» + нянь – «хлеб). Позднее пельнянь превратился в пельмянь, а затем уже в привычное нам пельмень.

Не вокзал, а вокСал В царской Руси место остановки поездов называлось жд станцией, а вокзалом, или воксалом на старый манер, называли заведение, где проходили гуляния, концерты и приёмы.

В царской Руси место остановки поездов называлось жд станцией, а вокзалом, или воксалом на старый манер, называли заведение, где проходили гуляния, концерты и приёмы.

По приказу Николая I аналогичный центр был построен в г. Павловске и являлся конечной станцией Царскосельской железной дороги. Воксал привлекал публику из Петербурга и, как следствие, окупал строительство и содержание первой российской железной дороги.

Располагался он в непосредственной близости от станции, и это привело к тому, что название увеселительного заведения перенесли на саму станцию.

Сивка-бурка, вещая каурка Известное всем нам описание Конька-Горбунка в сказке Ершова. Но почему были выбраны именно эти слова?

Известное всем нам описание Конька-Горбунка в сказке Ершова. Но почему были выбраны именно эти слова?

Дело в том, что сивка, бурка и каурка - это обозначение лошадей разных мастей: сивой, бурой и каурой. Их соединение в одном выражении подчёркивает сказочность персонажа, его нереальность, а также то, что Горбунок не является чистокровной лошадью, но это не мешает ему быть «вещим» – мудрым, умным.

Здесь отчетливо прослеживается аналогия: главное не то, что снаружи, а то, что внутри.

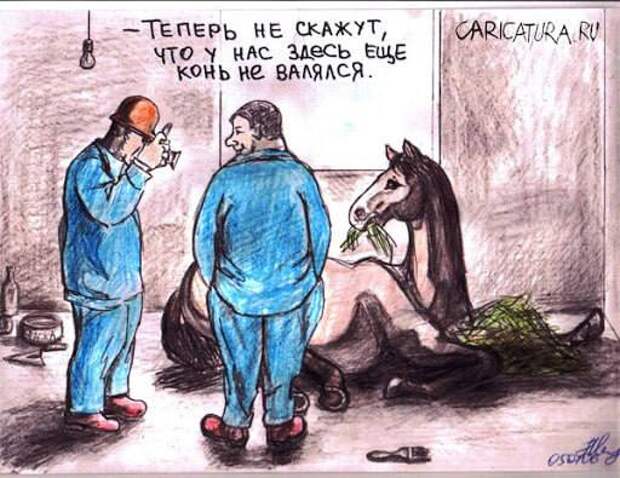

Конь не валялся Возможно, вы удивитесь, но у этой фразы совсем не "лошадиное" происхождение. Согласно самой известной гипотезе, появление этого фразеологизма связано с изготовлением валенок.

Возможно, вы удивитесь, но у этой фразы совсем не "лошадиное" происхождение. Согласно самой известной гипотезе, появление этого фразеологизма связано с изготовлением валенок.

Валенки начинали валять с мыска, который назывался «кон», — то есть с кончика. И если у мастера «кон не валялся» — значит, к изготовлению обуви он ещё не приступал.

По другой версии, валенки начинали валять не с мыска, а делали сразу целиком. Для этого нужна была войлочная основа, которую и называли «кон». Предполагают, что валенок по форме напоминал голову лошади, поэтому со временем вместо «кон» стали произносить «конь».

Жест V Данный жест, в форме латинской буквы "V", обозначает "победа" или "мир". По основной версии он символизирует первую букву слова "victory" - победа.

Данный жест, в форме латинской буквы "V", обозначает "победа" или "мир". По основной версии он символизирует первую букву слова "victory" - победа.

Однако, есть и "средневековая" версия происхождения. Во времена столетней войны, плененным лучникам отрубали средний и указательный пальцы, чтобы они не могли держать лук. Зная об этом, лучники показывали эти пальцы врагу перед боем, как бы предупреждая: "Бойтесь!".

Вся разница в том, что жест "победа, мир" обращен ладонью от себя, а вот жест "бойтесь" ладонью к себе, и во многих культурах он имеет оскорбительное значение. Так что будьте осторожны, используя его.

Остаться с носом Неожиданно, но слово «нос» в этом выражении означает вовсе не часть лица. Это существительное, образованное от глагола «нести».

Неожиданно, но слово «нос» в этом выражении означает вовсе не часть лица. Это существительное, образованное от глагола «нести».

По одной из версий, здесь имеется в виду тот нос, который жених по древнему обычаю подносил родителям невесты (т.е. «подарок», «выкуп»). Если жениху отказывали и подарок отвергали, то жених оставался «с носом».

По другой версии, слово нос употребляется здесь в значении «подношение», «взятка». В таком случае остаться с носом значило «уйти с непринятым подношением; уйти, не договорившись».

Галиматья. Это слово давно укоренилось в языке, хоть и до сих пор кажется русскому уху нестандартным, непривычным. Редкий носитель великого и могучего может хотя бы попытаться предположить, как оно появилось.

Это слово давно укоренилось в языке, хоть и до сих пор кажется русскому уху нестандартным, непривычным. Редкий носитель великого и могучего может хотя бы попытаться предположить, как оно появилось.

Слово появилось в жаргоне французских студентов второй половины XVI века, скрещением латинского gallus — «петух» и греческого matthias— «знание», буквальное значение «знание петуха», «ничтожные знания» (по другой версии — «неразбериха») затем приобрело значение «бессмыслица», «глупость».

Гостинец Слово это существовало еще в древнерусском языке, и означало оно вовсе не «подарок».

Слово это существовало еще в древнерусском языке, и означало оно вовсе не «подарок».

«Гостинцем» тогда называли большую торговую дорогу, по которой приезжали гости (купцы). Они привозили с собой различные товары и подарки, которые со временем тоже стали называть «гостинцами».

Сейчас же «гостинцем» принято называть любой подарок, принесенный или присланный издалека.

История выражения "от корки до корки". Означает изучение какого-либо пособия или учебника от самого начала до конца.

Означает изучение какого-либо пособия или учебника от самого начала до конца.

В период Древней Руси "коркой" называли книжный переплёт. Книги изготавливали из тонких деревянных досок, сверху плотно обтянутых кожей.

Были у этих книг и застёжки - металлические замки, которые защёлкивались при закрытии. С тех пор и пошло выражение.

"Худые вести не лежат на месте". Что означает эта пословица? Неприятные известия имеют свойство быстро распространяться.

Неприятные известия имеют свойство быстро распространяться.

Давно замечено, что всякого рода слухи, сплетни распространяются в народе куда быстрее добрых вестей. Говорят даже так: "Добрая слава на месте лежит, а худая стремглав бежит".

Правда, далеко не всегда слухи оказываются достоверными, потому что их распространители сами часто «слыхали звон, да не знали, где он». Вот и «нечего баить, где собаки лают».

Ну и на закуску:

Древнерусские обзывательства про ум -Баламошка — полоумный, дурачок;

-Баламошка — полоумный, дурачок;

-Божевольный — худоумный, дурной;

-Божедурье — дурак от природы

-Глуподырый — глупый;

-Дуботолк, Дроволом, Остолбень — дурак;

-Королобый — крепкоголовый, тупой, глупый;

-Лободырный — недоумок;

-Межеумок — человек очень среднего ума;

-Мордофиля — дурак, да еще и чванливый;

-Негораздок — недалекий.

Свежие комментарии