Много лет я не был в Москве. Иногда острая тоска по родным местам посасывала сердце. Надо было поехать, увидеться, но я всё медлил, то по одной, то по другой причине. В конце концов, у меня и вовсе пропала охота к передвижению. Да и зачем было ехать куда-то? Я мог перенестись на знакомые улицы одним усилием воображения, почти физически ощутить реальность своего пребывания там и знал, что день настанет, час пробьёт, я поднимусь и на отвыкших от полёта крыльях проплыву над переулком ностальгии. А пока по-прежнему путешествовал своим астральным телом, становясь то мальчиком, то отроком, то юношей, то совсем взрослым мужчиной.

Однажды попросил знакомую, отправлявшуюся в Москву, отыскать, если это не трудно, мои родные места, посмотреть, что там изменилось. Она исполнила просьбу и, вернувшись, сказала, что дома, который я ей описал, не нашла. Неужели его снесли, он исчез и живёт теперь только в моей памяти и в памяти тех, кто ещё может помнить? В глубине души я всё ещё надеялся, что произошла ошибка, знакомая что-то перепутала.

Наконец долго висевшая над душой неподвижная лавина двинулась. День настал. Одолев страх перед неизвестностью, перед вторжением в мир, ставший за эти годы для меня почти чужим, я сел в поезд и, промотавшись бессонную ночь в вагоне под храп соседей, утром, пешком, знакомой дорогой отправился в прошлое. Было раннее осеннее утро с сереньким московским туманом. Улицы пустынны, в выходные москвичи любят подольше поспать.

Я шёл по Садовому кольцу и, поравнявшись с тем местом, где должен был находиться кинотеатр, в фойе которого играл оркестр, а в нём знаменитый ударник (не могу поручиться за точность его имени, кажется, Али Холла), взглянул в ту сторону, надеясь встретиться взором с красивым зданием в классическом стиле.

Кинотеатра, с колоннами и портиком, я не увидел. Гомеопатическая аптека по соседству, в огромном сером здании с цоколем из красного гранита, была на месте, а где же кинотеатр? Неужели вот это обветшавшее здание с выбитыми стёклами окон и облупившейся штукатуркой, стыдливо спрятавшееся за серой стеной забора? Неужели это и был наш красавец-иллюзион, в который мы бегали на ночной воскресный сеанс, чтобы первыми увидеть выходивший на экраны в понедельник новый фильм? Когда же он так постарел? Должно быть, и его приготовили к сносу. А, может быть, всё-таки хотят обновить, оживить? Впрочем, запросто снесут, не моргнув глазом, не пожалеют. Что им какой-то старый сарай?

Широкая Садово-Сухаревская шла вниз, к Самотёке. Здесь, по густо запруженной в прежнее время густым потоком машин автостраде, теперь сновали редкие легковушки; зато выстроенная несколько лет назад эстакада так и кишела бензиновыми экипажами. Когда-то через нижнюю улицу невозможно было перейти, пока светофор не останавливал бешеного движения машин. Зелёный глазок светофора (для пешеходов) сменялся жёлтым, потом красным. Утробно, радостно взрёвывая, чудовища срывались с места, бросались вперёд с бешеной скоростью, как будто настигая убегающую добычу.

Теперь я легко и неспешно миновал нижнюю дорогу, свернул к скверу, где стоял памятник лётчику-герою. Скверик был чист, ухожен, безлюден в этот ранний час. Памятник по-прежнему пребывал на своём месте. Волна революционных ниспровержений, слава Богу, обошла его. Хорошо, что хоть что-то остаётся неизменным в этой жизни!

Направо на крутом земляном валу высилась церковь. Оттуда плыли густые, размеренные, тугие, густые волны колокольного звона, созывая верующих к ранней обедне. Где-то там, поближе к дороге, находился некогда детский сад, маленький рай детства, в котором мне довелось пребывать недолго. Однажды, лет десять назад, повинуясь неодолимому желанию, я завернул под колонны его деревянного крыльца, прошёл внутрь. Никакой ангел с огненным мечом не встал на пороге, не преградил мне путь. В те годы ещё никто не охранял ни школы, ни детские сады, потому что никто на них не нападал. Меня приняли как бывшего воспитанника, скитальца, завернувшего на огонёк.

В этот раз сердце сказало мне, что такого приёма не будет. Прошло слишком много времени, всё изменилось, власть памяти ослабела, тень моего присутствия рассеялась, и я потерял право появляться там. Да и час был слишком ранний. Память дома спала вместе с детьми и воспитателями в тёплых постелях, а сторожу, может быть сороковому по счёту, не было никакого дела до происходившего здесь во дни минувшие.

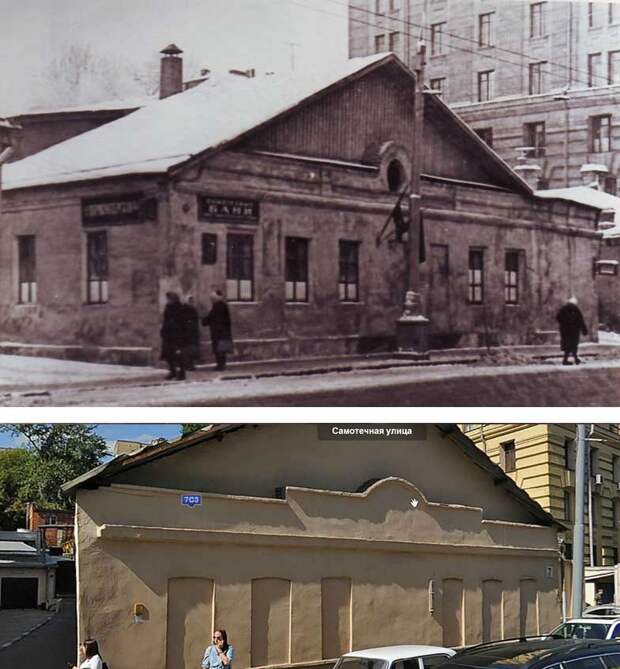

Двигаясь по левой пологой стороне сквера, я искал взглядом белое одноэтажное здание Самотёчных бань. И с трудом узнал место наших субботних омовений. Дворик был чист, ухожен, здание бани не носило никаких следов публичных посещений. Ясно, что баня была закрыта.

Огромное серое сооружение в девять этажей, служившее когда-то пристанищем МГБ, сумрачно смотрело на свет невидящими глазницами своих окон. Вывески не было, стены давно не мыты, но вряд ли оно и теперь пустовало.

Круто поднималась в гору улица Делегатская, по которой ходила когда-то знаменитая "Аннушка". Теперь вместо стальных путей, разрезавших некогда булыжную мостовую, тянулась асфальтовая полоса. В полуподвальном этаже углового старого дома, в его овальном выступе, с довоенных времён размещалась булочная. Я помню её каменный пол, полукруглые прилавки, кассу слева ближе к двери. Мне было года четыре или пять, когда я впервые попал в неё с кем-то взрослых. Не помню запаха хлеба. В памяти осталась только толпа народа, очередь у прилавка, продавщица в белом халате, появившаяся из двери в глубине помещения. Потом, когда я стал старше, меня посылали туда по утрам за хлебом. Наша ежедневная норма была буханка чёрного и пять батонов на семью в семь человек. Некоторые брали и больше. Сестра Мишки-татарина из соседнего дома покупала несколько буханок чёрного и десять батонов (благо, лимит был снят). Удивлявшимся отвечала: "У нас один Мишка съедает сразу кило чёрного". Семьи в основном были большие, питание скудное. Хлеб заменял многие продукты.

Дом и теперь был цел, дверь на месте, полуистёртые тысячами ног каменные ступени, как и прежде, вели в полуподвальное углубление. Я спросил у продавщицы кондитерской палатки, стоявшей неподалёку, работает ли ещё булочная. Она покачала головой: "Не знаю. Я тут недавно".

Оттого, что возле дома никого не было, никто не входил, не выходил, помещение казалось таинственным. Судя по всему, булочная отжила свой век, послужила, покормила окрестных жителей и ушла на покой, замерла, как будто никогда и не существовала. Растворились в воздухе тени людей, смыты дождями, припорошены пылью их следы. Что ж, время не остановить! Непонятно только, зачем отказываться от того, что ещё крепко и полно жизни.

Я поделился этими грустными мыслями с женщиной в кондитерской палатке. Продавщица посочувствовала, спросила, не угодно ли что-нибудь купить, круассаны, например. Я пожал плечами. Круассаны стоили рублей двести. Вообще среди ценников на сладости не было заметно десятичных цифр. Все начинались от ста пятидесяти и шли вверх через двести, триста и легко забирались за тысячу.

Всё вообще было благопристойно, улицы лоснились чистотой, терракотовым оттенком плит. Кто, кроме старожилов, знал, что под ними закатаны следы целой эпохи, тысяч и тысяч жизней? Люди, с которыми мне приходило заговаривать, отвечали охотно, но как-то нерадостно, точно сами смотрели на всё окружающее, не вполне веря глазам своим.

С некоторым волнением вступил я в родной переулок. Первое, что увидел в самом его начале, в нижней части пологого спуска, было новое нарядное здание на месте краснокирпичного дома, стоявшего здесь во времена нашего детства. Он располагался в глубине пустыря на возвышении, в стороне от линии прочих домов, и был похож на средневековую крепость, в которой можно укрыться и из которой удобно нападать.

В нём жили армяне, ассирийцы, грузины, бежавшие от турецкой резни на Кавказе и нашедшие приют в Москве. Они даже венчались в православной церкви, но христианского в них, судя по дерзкому, почти разбойничьему, образу жизни, не было ничего. Слышал я, что некоторые армяне, въезжая в Россию, целовали землю, на которую ступали, в благодарность за спасение. Обитатели "восточного" дома, похожего на крепость, как видно, начисто были лишены подобных сентиментальных чувств. Враждебность к окружающему миру так и кипела в них, особенно, в юном поколении. Иногда эти дети Востока выливались из крепости диким шумным потоком, босые, грязные, с палками и ножами в руках, перекрывая проезд трамваю, заполняя весь переулок. Так в древности шли орды на покорение других народов. Что вызывало эту агрессию? Никто их не трогал, никто не нападал. Но жить мирно они не могли. Им хотелось "рвать" всех вокруг, наводить ужас, чувствовать себя победителями, повелителями. Видимо, таково было их представление о справедливости.

Вот такой это был дом. Его обходили стороной даже милиционеры. Говорили, что там однажды задушили женщину-почтальона. Сколько страха наводили на тогдашних мальчишек, да и взрослых, смуглые, хищные обитатели этого анклава! Хорошо, что теперь этого дома нет. И было бы ещё лучше, если бы его не было совсем.

С моего сердца упала застарелая тяжесть, когда я увидел на месте мрачной громадины новое здание.

Взгляд веселее побежал дальше.

Вся нижняя часть переулка застроилась красивыми многоэтажками со светлой облицовкой и обтекаемыми углами. На первых этажах разместились офисы банка, какого-то управления, аптечного центра, юридической конторы. Между ними дремали старые дома в два и три этажа из той Москвы, которая исчезала на глазах. Вчера ещё там и тут сторожили время дряхлевшие инвалиды, сегодня их уж нет. Ни надгробной плиты, ни памятного знака.

Поднимаясь вверх, я старался рассмотреть за линией строений родной дом. Любопытство и страх шевелились в душе. Я боялся, что на прежнем месте - пустырь. Но нет, там стояло какое-то здание. Ещё с десяток шагов - и стало различимо его европейское обличье. Это был дом, поставленный в точности на старом месте, но уже нельзя было угадать, где был вход во двор, где парадные.

Новое жилое здание было красиво, и надо было порадоваться за жильцов, которые получили в нём квартиры. Но те ли это люди, что жили здесь прежде, или их разбросало по разным концам Москвы, так что теперь и не найти? Я подошёл к парадному, где помещалась когда-то квартира, в которой жил Абрам Болеславский. Одно время я часто бывал у него, приходил вечерами послушать джаз по радиоприёмнику "Балтика", модные песенки с пластинок. Потом мы шли гулять по вечерней Москве, говорили о разном, и Абрам удивлялся моему раннему уму, не догадываясь о том, что люди умнеют от страданий.

Знакомясь с девушками, он представлял меня как отца. Девицы смеялись, потому что он со своей крупной головой выглядел лет на двадцать старше. Но для знакомства этот приём работал хорошо.

Окна на первом этаже были там же, где и прежде. Но дверь закрыта, табло кодового замка загадочно посматривало золотыми циферками. То же было и возле других парадных. Кому было звонить, кого спрашивать?

Дом стоял неприступной крепостью. Проникнуть во двор оказалось невозможно. Да был ли и сам двор? Старые тяжёлые деревянные ворота исчезли. Входа в исчезнувший мир не было.

Стоявший наискосок через трамвайную линию большой красный дом с облупившейся штукатуркой, в подвале которого во время войны было бомбоубежище, чувствуя свою убогость, исподлобья поглядывал на красавца-соседа. Неужели ничего не осталось в нём от воспоминаний о прошлом, о том, что он укрывал когда-то от беды сотни людей, о затемнениях, вое сирены, от которого холодела кровь в жилах? Похоже, что ничего. Память живёт только в людях.

В боковом переулке тоже были изменения. Деревянные двухэтажки исчезли. В сохранившемся кирпичном четырёхэтажном доме, крепком и опрятном, жила когда-то одна из моих одноклассниц, но там ли она теперь, вспомнит ли меня после четырёх с лишним десятков лет, когда я в последний раз виделся с нею? Да и вообще нелепо поднимать человека с постели в такой ранний час.

Всё вокруг ещё было узнаваемо, хотя заметно изменило свои черты. Время не желало стоять на месте. Что ему было за дело до странствий какой-то заблудившейся души? Всё было то и не то. Не та дорога лежала под ногами; давно исчез булыжник мостовой. Трамвайные линии тянулись узкой лентой между ровным асфальтом, почти утопая в его высоком слое; новые плиты тротуара скрыли знакомые линии, исчезла узкая полоска деревьев и земли между пешеходной и проезжей частью. Всё было гладко, ровно, безжизненно. Следы детских ног, черты коньков на снегу, звуки голосов - всё было поглощено тишиной забвенья, всё исчезло в канувшем в бездну прошлом. Трамваи ещё ходили, но уже под другими номерами; это были другие трамваи, иностранного облика, плывшие мягко, почти бесшумно, с вальяжной солидностью.

Я перешёл на другую сторону переулка и между знакомыми столбами и калиткой по длинной асфальтированной дороге (кажется, она была всё та же) направился к школе. Большой садовый участок, оберегаемый некогда пуще глаза сердитым завхозом, исчез, укрытый асфальтом. Окна в школе не светились. Никто не входил и не выходил из дверей. Я подумал, что от неё осталась только каменная коробка, занятая каким-нибудь новым учреждением.

Обойдя школу, я постоял на заднем дворе. Здесь когда-то мы играли в футбол. Как беззаконный соглядатай, почти украдкой, боясь, что меня заметят, покинул двор и подошёл к дверям, уже почти уверенный, что сия обитель знаний пустует. И едва поверил себе, когда прочитал над дверью слова: школа номер такая-то "с экономическим уклоном". Значит, школа всё-таки жива. Это и обрадовало и огорчило. Той же самой она оставалась только по месту и форме, дух же её изменился. Но всё же, почему она пуста? Я посмотрел на часы. Ах, вот что! Стрелки показывали, что ещё нет половины девятого, когда начинаются занятия.

Я открыл дверь так же, как открывал её когда-то. За столиком в небольшом вестибюле сидел охранник, татарской внешности человек с бородкой и карими глазами. Я поздоровался и сказал, что хотел бы видеть директора. Татарин ласково ответил, что директора ещё нет. И завуча тоже. Они приходят немного позже.

- А что бы вы хотели?

Я ответил, что когда-то учился здесь и теперь, приехав из другого города, хотел бы подарить библиотеке свою недавно вышедшую книгу. Татарин ещё дружелюбнее взглянул на меня.

- Сегодня суббота, - сказал он. - Директор и завуч придут попозже. А вы пока посидите.

Я сел по другую сторону столика и принялся смотреть по сторонам. Всё было знакомо. На том же месте пряталась за деревянной перегородкой раздевалка. У меня было такое чувство, что я был здесь если не вчера, то, по крайней мере, год-два назад.

Стали подходить дети, но как-то понемногу, по одному-два. Сколько же учеников осталось в школе? Оказалось, человек двести. Это на довольно-таки большой район!

- В старой школе нас было человек восемьсот, и учились мы в две смены, - сказал я.

- Что вы хотите! - отозвался охранник. - Теперь один ребёнок в семье, и то не в каждой.

- А есть ли, по крайней мере, в программе русский язык, литература?

Собеседник уверил меня, что есть.

Я встал, заглянул в раздевалку, в коридор, на лестницу, ведущую во второй этаж и выше, но, уловив насторожившийся взгляд охранника, дальше не пошёл. К чему вызывать подозрение честного сторожа? Ласковость его, как видно, имела весьма отчётливый предел. Об этом я счёл нужным здесь написать, дабы не создавалась картина в пасторальных тонах. Если быть вполне правдивым, недоверчивость его просто обидела меня. Неужели человек, учившийся когда-то в этой школе, не может пройти по её коридорам, заглянуть в памятные уголки? В конце концов, школа - наш второй дом. Так, по крайней мере, нам внушали. Да так и было на самом деле. Я нерешительно потоптался, ожидая, что взгляд охранника потеплеет и, пользуясь этим, я смогу продвинуться дальше, подняться по лестнице на второй этаж, увидеть дверь своего класса. Но ничего подобного не случилось. За мной следили не глаза доброго друга, а никому не верящие очи Цербера. Нет, переоценил я ласковость поставленного у ворот сторожа. Он закрыл мне вход в Эдем незримым мечом. Впрочем, чему удивляться? В нашем мире, где взрывают и стреляют по любому поводу и без оного, иначе нельзя. Люди способны на всё, и каждый из нас не знает не только ближнего, но и самого себя. В потёмках душ блуждают соблазны, и нет искушения, которому бы мы не подверглись. Кому верить, если нет веры ни во что? Я сел на то же место за столиком и принялся ждать.

Время шло. Никто не показывался из высшего педагогического звена. Я вручил охраннику книжку с просьбой передать её директору, завучу, учительнице литературы или библиотекарю, сильно сомневаясь, что это кому-нибудь нужно. У меня был с собой и сборничек стихов собственного сочинения, небольшого, почти карманного формата, в белой с золотом обложке, но, поколебавшись, я решил его не вручать.

Попросив позволения позвонить, я набрал один из сохранившихся в старой записной книжке номеров. После гудка автоответчик сообщил, что "такого номера не существует". Два других ответили учащёнными гудками. На номер Абрама Болеславского сняли трубку.

- Алё! - донёсся голос с другого конца провода.

- Это Болеславский? - спросил я, помня наш уговор не называть его настоящим именем в сомнительных обстоятельствах. Для всех, кто не знал его с детства, у него было конспиративное имя Саша. Я не был уверен, что к телефону подошёл именно он и потому спросил так обтекаемо. Голос помедлил. Потом ответил с паузами после каждой короткой фразы:

- Нет… Его нет… Он умер.

Несмотря на неожиданность такого известия, я довольно быстро переварил его. Мне понадобилась на это всего секунда-другая. Время для людей движется по-разному. Иногда за секунду можно представить себе всю жизнь. Так было со мной однажды в мгновение большой опасности. В короткий миг втиснулось огромное пространство. Теперь потрясение не было таким угрожающим. Я успел понять: с тем, что называется "он умер", уже ничего не поделать. И надо принять это как факт.

- Когда?

Мой голос прозвучал довольно ровно.

- В прошлом году.

Человек на том конце провода тоже не был склонен к сентиментальности. Хотя момент этого стоил. Но ему, наверное, звонили не в первый раз. Несмотря на уединённый образ жизни у Абрама, конечно, были какие-то связи с людьми.

- У него остались родные, близкие? - спросил я.

- Кто-то звонил месяц назад из Германии.

- А отчего он умер?

- Н-не знаю…

Сидевший в квартире Абрама Болеславского человек явно не хотел входить в подробности.

- Теперь это служебный телефон.

- Спасибо. Извините, - сказал я.

Связь прервалась. Теперь уже навсегда. Я опоздал всего на год. Никогда не думал, что подобное известие так странно подействует на меня. Были ли мы близкими друзьями? Вряд ли. Абрам был старше меня лет на восемь, что, впрочем, не мешало нам находить общий язык. Сближало нас то, что и у меня, и у него не всё ладилось в жизни.

Мальчишки 1950-х

Увы, не пришлось мне услышать его высокий альтовый тенорок, сказать: "Абрам, здравствуй, это я!", представить его радость, удивление. От сознания невозможности этого у меня заныло сердце.

До всех других мне не удалось дозвониться. Номера изменились. И с ними вместе изменилась жизнь. Целая эпоха кончилась. Я приехал на похороны. На отпевание.

Ночным поездом я вернулся в тот город, где давно уже жил только одной половиной души. Чувствовал себя легко и беззаботно, почти счастливым, только тогда, когда обе половинки души соединялись у ворот старого дома.

Полный пережитым за целый московский день, лёг спать, а, проснувшись в час дня, почувствовал вдруг такую тоску по свалившейся в пропасть жизни, что потянулся к бутылке вина, налил рюмку и помянул ушедшее время и окончивших свой земной путь словами православной молитвы.

Как-то по телевидению я смотрел передачу о московском клубе любителей танго. Абрам любил этот огненный, печально-страстный танец. Латиноамериканские ритмы особенно волновали его семитскую сладострастную кровь. "Вертикальное выражение горизонтальных желаний", - повторял он ходивший в это время среди посетителей танцплощадок и казавшийся им необыкновенно остроумным афоризм.

Однажды я пошёл с Абрамом и его сестрой Тамаркой в парк ЦДСА на концерт какого-то бразильского ансамбля. Необыкновенной красоты мелодия со словами "mama-a qyerra, mama–a" сладким хмелем плескалась в душе. Танго и другие латинские ритмы звучат и теперь, и поклонники собираются на свои священнодействия, но уже без него. Они будут звучать и после того как никого из нас не будет.

Да, эпоха кончилась. Жизнь целого поколения прошла. И большая её часть без меня. Я был вынут, вытолкнут, вытеснен из этой жизни. А так хотел быть в гуще её, на пиру, на солнечной поляне. И этого уже не поправить, не вернуть. Может быть, это неважно, где жить, иногда думаю я, ведь главное внутри нас. Но сердце не соглашается с этой малоутешительной мудростью. И моё плавание по волнам воспоминаний с непроходящей болью по прошлому, то, что называют поисками утраченного времени, - занятие бессмысленное, безнадёжное, но, может быть, не совсем бесцельное. Вот и всё утешение.

***

***

Прошло три года. По какому-то неотложному делу мне необходимо было отправиться в Москву. Ехать не хотелось. Жизнь так изменилась, что всякий шаг во внешний мир пугает неизвестностью, предстоящими трудностями. Несколько часов в пыльном поезде с беспрерывно работающим телевизором (навязчивый сервис цивилизации), все неудобства пути кажутся препятствиями почти непреодолимыми. А перед этим то ли заказывать билет по телефону в предварительной кассе (есть ли теперь такая?), то ли ехать на вокзал незадолго до отправления поезда, запасшись паспортом, вещами и прочим, и что из этого выйдет. Всё держит нервы в напряжении. Не знаешь, что делать на вокзале, куда сунуться. Живёшь точно в чужой стране. Дело, конечно, не столько в этом (хотя и в этом тоже), а в себе самом.

Мне удалось договориться с владельцем автомашины, ещё довольно молодым человеком по имени Андрей. Мы были знакомы много лет. Он жил на одной лестничной площадке с моей матерью, несколько лет назад ушедшей из жизни, "бабой Клавой", как он её называл. Да простит ей Господь все грехи вольные и невольные и да примет её в Царствие Небесное! Когда Андрюша был маленьким, я уделил ему немного внимания, сходил с ним в магазин "Юность" и купил маленькие магнитные шахматы, научил играть. Он часто наведывался к "бабе Клаве", слушал её рассказы о прошлом, может быть, находя в этом общении то, чего был лишён дома. За это он испытывал к ней чувство благодарности, перешедшее и на меня. "Если бы рядом была другая соседка, какая-нибудь злая женщина, может быть, и я не так бы относился к людям", - как-то сказал он. Время от времени звонил, просил позволения заехать поговорить.

Андрей - один из тех, кто зарабатывает благополучие своими руками. Источник дохода Андрея состоит в том, что он вместе со старшим сыном вставляет в квартирах окна нового образца.

Заказов много. Так что крутиться ему, особенно по летнему времени, приходится без устали. Однако он нашёл возможным откликнуться на мою просьбу. К тому же, у него были в Москве свои дела. Он владелец нескольких чайных и кофейных автоматов. Два из них он вёз в Москву для ремонта.

Молодой человек был своего рода звездой родного города. В шоу "Кто хочет стать миллионером" выиграл крупную сумму. Он собирается строить дом для своей большой семьи. Ведущий телепередачи Дмитрий Дибров, в свойственной ему мягкой шутливо-иронической манере, титуловал его "Могучий ум". Обладатель столь высокого интеллекта был выдвинут областной администрацией на звание "Человек года". Он и в самом деле заслуживает милостей судьбы. Тем более что отношения с Высшей силой у него вполне налаженные. Он светский православный человек, неплохо образован (окончил музыкальное училище по классу фортепьяно и экономический факультет университета), женат, имеет шестерых детей, что в наше время в русских семьях большая редкость. Мы выехали летним солнечным утром в его грузопассажирской машине желтого цвета Ford-Transit. День обещал быть жарким. По Москве метеопрогноз предсказывал 29 градусов, грозовые ливни.

Мы выехали летним солнечным утром в его грузопассажирской машине желтого цвета Ford-Transit. День обещал быть жарким. По Москве метеопрогноз предсказывал 29 градусов, грозовые ливни.

Утренняя сонливость быстро рассеялась. Мы выбрались из города и помчались по ровному гладкому шоссе, почти не чувствуя грунта. Это была первая приятная неожиданность. Повсюду твердят об ужасе наших дорог, а перед нами стелилась ровная серая полоса. Мы будто летели над ней, и только шум мотора и шелест шин напоминал о том, что мы несёмся по земле. Где-то дальше дорогу разделили бетонные зубцы эстакады. Земляные и песочные насыпи высились по краям. Тут шёл ремонт. На открытых же участках трасса была широкая на три-четыре ряда машин. Я сказал, что не ожидал такого благоустройства.

Спутник улыбнулся. Он большой патриот родных мест, и такая похвала ему приятна.

Вторая неожиданность состояла в том, что взятая мною из дома карта Москвы не понадобилась. В машине был навигатор. Достаточно было коснуться пальцем на маленьком экране с паучьей сетью дорог название нужного вам города, назвать улицу и даже номер дома - и космический лоцман сам определит, каким путём надо ехать. Правда, меня немного коробило от этого нового бескнопочного способа общения с компьютером. Всё-таки тыкать пальцем в стекло экрана некрасиво, негигиенично, остаются сальные пятна. Но пользователям это, кажется, всё равно. Люди вообще легко подчиняются диктату прогресса. По мне, так лучше держаться классических образцов, хотя бы помнить о них. В них присутствуют каноны красоты. В неразборчивости, лёгкой податливости есть что-то унизительное. Щепетильность отжившего века, скажет кто-то. Но я убеждён, что человек культуры, хорошего воспитания, благородных правил и убеждений ближе к себе настоящему, чем послушный кибер чужой воли. Да и немного не по себе делается от мысли, что "сверху видно всё", что тайны частной интимной жизни более не существует. Как-то не тем боком сбывается библейское пророчество: "Ничего нет тайного, что не стало бы явным". Хорошо ли это? Имеет ли право один человек или группа людей следить за другими? Нет ничего тайного перед лицом Отца нашего (если Он существует), но если перед взором спецслужб или разного рода пройдох? Неприятно думать, что все мы, как насекомые, под стеклом микроскопа, под чьим-то, может быть, далеко не добрым взглядом.

К этому времени я уже расстался с наивным убеждением, что история совершается под действием стихийных политико-экономических законов, что работает некая программа, независимая от воли человека. Какие-то безличные силы переводят стрелку часов от рабовладельческого строя к феодальному, потом к капиталистическому и так далее. На самом деле, историю делают люди и далеко не всегда хорошие. "Протоколы сионских мудрецов" (даже если по форме они поддельные, по сути, очень близки к реальности), планы Даллеса, Бжезинского, Байдельбергский клуб*, "Богемская роща"** и всякие прочие тайные общества масонов, иллюминатов и бог знает кого ещё, стоят за тем, что совершается в нашем грешном мире.

Некоторыми из этих мыслей я поделился со своим спутником.

- Вы верите в теорию заговора? - спросил он.

- Заговор не заговор, но деньги делают своё дело. Кто платит, тот и правит бал. Деньги диктуют правила и мораль. Зло избирает своих стратегов и исполнителей. Бог и дьявол по-прежнему, только с ещё большей силой, борются между собой, а "поле битвы - сердце человека".

Вряд ли с этим стоило спорить. Все за и против нам хорошо известны. В молчании же иногда больше смысла, чем в самых убедительных словах. Во всяком случае, меньше заблуждений и пустого шума. О значительных вещах лучше помолчать.

***

Рассказ очень большой и не поместился в тему. Поэтому читайте продолжение: Продолжение рассказа "Переулки ностальгии"

Свежие комментарии