В 1965 году в Алма-Ате была издана первая книга Николая Раевского «Если заговорят портреты».  Читали эту книгу взахлеб. Писали автору (целый мешок писем), требовали продолжения. Раевский тем временем вел дальнейшие изыскания. Кстати, сам Николай Раевский весьма замечательная персона. Который даже воевал против советской власти. В 1920 году капитан Раевский с остатками разбитой армии Врангеля покинул Родину. Жил в Греции, Болгарии, потом на долгие годы осел в Чехословакии. В 1941 году Раевский два с половиной месяца сидел в гестапо. Его выпустили под подписку о невыезде, посчитав старого русского офицера безвредным.

Читали эту книгу взахлеб. Писали автору (целый мешок писем), требовали продолжения. Раевский тем временем вел дальнейшие изыскания. Кстати, сам Николай Раевский весьма замечательная персона. Который даже воевал против советской власти. В 1920 году капитан Раевский с остатками разбитой армии Врангеля покинул Родину. Жил в Греции, Болгарии, потом на долгие годы осел в Чехословакии. В 1941 году Раевский два с половиной месяца сидел в гестапо. Его выпустили под подписку о невыезде, посчитав старого русского офицера безвредным.

13 мая 1945 года Раевский был арестован советскими властями. Его по статье 58-4 «б» «за связь с мировой буржуазией» приговорили к пяти годам исправительно-трудовых лагерей и трём годам поражения в правах. Пунктом отбывания наказания был определён Минусинск. В январе 1960 года Николай Раевский после одиннадцати лет, проведенных в Минусинске, переехал в Алма-Ату, получив работу переводчика в Республиканском институте клинической и экспериментальной хирургии. Работал в институте до 82-х лет.

Книги Николая Алексеевича Раевского издавались в 60-70-х гг. в Алма-Ате в издательстве «Жазушы». В русском переводе это означает «Писатель».

Автор книг «Если заговорят портреты», «Портреты заговорили», «Друг Пушкина – Павел Воинович Нащокин», «Джафар и Джан», «Последняя любовь поэта», «Жизнь за Отечество», «Добровольцы. Повести крымских дней». Это если кратко.

Результат изысканий стало новое дополненное издание под названием «Портреты заговорили». Но самое важное – заговорила графиня Дарья Федоровна Фикельмон (Долли, как звали ее домашние и друзья) – героиня так называемой «жаркой истории» Пушкина. Ее правнук кн. Альфонс Клари–Альдринген еще здравствовал в то время (умер в Венеции в конце 80-х годов 20 века). В начальные послевоенные, еще не разгульные, лета он продолжал обитать в своем замке в Теплице.

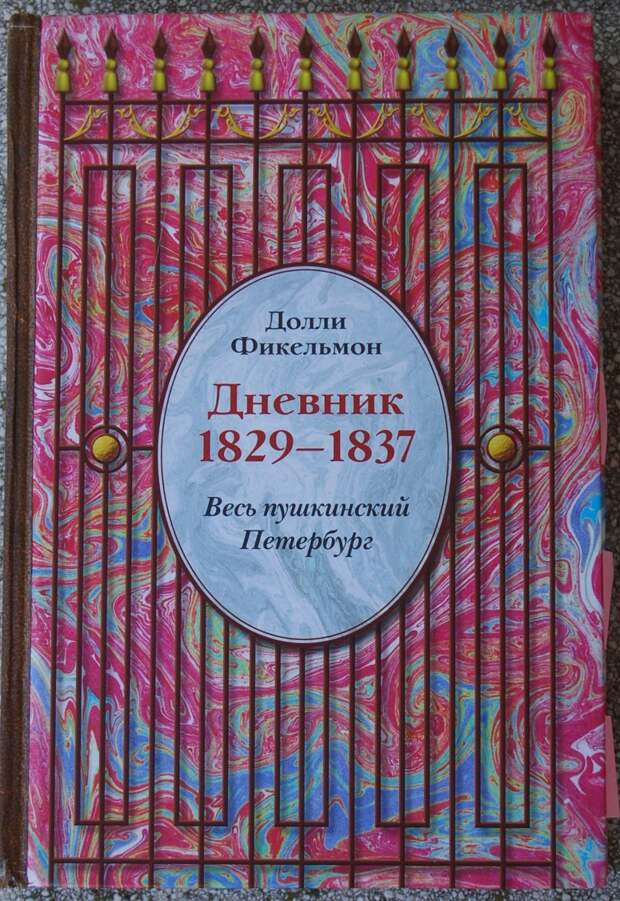

В 1840 г. Фикельмоны породнились с австрийскими кн. Клари–Альдрингенами, выдав свою дочку Элизалекс за сиятельного дедушку кн. Альфонса – кн. Эдмонда. В теплицком замке тоже портреты, переписка, реалии пушкинской эпохи. Но главное – дневник Долли. Очень подробная хроника пушкинского Петербурга 1829–1837 г.г. Со множеством записей о самом Пушкине и его красавице–жене. Кн. Альфонс разыскал его в огромнейшем семейном архиве, сделал машинописную копию и любезно прислал Раевскому несколько страничек дневника с записью Долли о смерти Пушкина. Присовокупив к ним и совсем бесценный дар – копию неизвестного ранее письма Пушкина к гр. Фикельмон от 25.4.1830.

Лично познакомиться с владельцем этой усадьбы Раевскому не удалось. Полный текст дневника исследователь так и не сумел раздобыть. Использовал лишь записи первой тетради дневника за 1829—1831 г.г., да отрывки из 1832 и 1837, касающиеся Пушкиных. В таком виде итальянская пушкинистка российского происхождения Нина Каухчишвили опубликовала Diaridi Darja Fedororvna Ficquelmont в Милане.

А далее...

А дальше идет другая, почти детективная, история журналистки Светланы Мрочковской-Балашовой, которая волею судьбы была заброшена в Австрию. Причем на целых 7 лет. Мужа командировали в представительство ООН, а "жена при нём". Ну а поскольку она была натурой деятельной, то быстро освоилась с языком, культурой этой страны. Но не только. Австрия стала реальной почвой для её "набегов" в соседние страны. Облегчал их и дипломатический паспорт. Вот что она пишет:

"Первый мой вояж – в Братиславу. Затем в бывшую усадьбу Александрины Фризенгоф в Бродзянах. А напоследок в Теплицу, что в ту пору теплилась в удушливо едком, разъедающим глаза и легкие смоге. Соседние – рукой подать – ГДР-овские химические гиганты окуривали на многие десятки километров живописнейший уголок планеты – Дойче Еке. Под ним в низине сиротливо эдак, обречено и прикорнул прославленный в прошлом курорт. Сюда на воды приезжали знаменитейшие люди Европы. Здесь зачинались романы Гете и Бетховена. Гостевая курортная книга кичится именами европейских коронованных особ, императора Николая I и его супруги. В эпоху созидания светлого будущего эти пограничные земли пришли в великий разор: облысевшие горные кряжи, высохшие леса, тут и там поваленные деревья с вывороченными наружу корнями, мертвая почва, отравленная вода. Жуткая картинка – Васнецово поле сражения! А люди выдюжили, хотя при сильных выбросах и ходили с намордниками.

Я предварительно списалась с рекомендованным мне сотрудником теплицкого замка–музея. Наяву

он оказался милейшим, но излишне скрупулезным человеком. При его содействии обследовала замок. Забралась даже в запасники, господствовавшие на антресолях. И там, к своему ликованию, обнаружила портреты кн. Эдмонда и его сестер – тех самых, что беспардонно шествовали по пушкиниане как сестры нашей Долли. Вот и первое мое открытие – указала сестрицам их законное место. Последовали и другие. Все мемории из замка заточили в Государственном архивохранилище Дечина (соседний с Теплице городок)."

В княжеском архиве оказалось много чего, начиная от обширнейшейя переписки– супругов Фикельмон, Долли с матерью, сестрой Екатериной, друзьями, в том числе с Вяземским, А.И. Тургеневым, ее рисунки, альбомы, бумаги ее мужа гр. Карла Фикельмона, а среди них копии его дипломатических донесений из Петербурга.

Но главное – заветный дневник. С помощью того же сотрудника Светлана заказала ксерокопии многих документов. Месяца через три в чехословацком посольстве Австрии ей вручили, наконец, заказ. Уходила с толстенной пачкой документов. Были в ней и копии писем Екатерины Тизенгаузен из Петербурга – около

200 страниц. Почерк у нее размашистый, интеллигентный, но трудно читаемый. К тому же она писала на тонкой, просвечивающейся бумаге. Текст оборотных страниц пропечатался на ксерокопиях. Так что считай, задаром пропали старания разжиться ими. Но зато дневник, заветный дневник Долли, был в руках изыскательницы!

А дальше было вот что. Ставши обладательницей такого сокровища к Светланы возник вопрос: что с этим делать?

Для начала стала переводить его с помощью преподавательницы французского языка в Софийском университете Марии Чакыровой. Первый перевод был скорее подстрочником: Мария – франкофонка, русскую литературу, историю и Пушкина знает в объеме общеобразовательной программы. На первых порах этот перевод устраивал. Он стал основой её книги «Она друг Пушкина была», изданной в Софии к 200-летию со дня рождения Поэта. А она по существу явилась заявкой на сам дневник, содержащий ключ к загадочным обстоятельствам последних лет жизни Пушкина.

На атрибуцию его персонажей ушло несколько лет - нелегко было понять, кто есть кто среди упоминаемых Долли многочисленных Пушкиных, Голицыных, Долгоруких, Гагариных, Кутузовых, Апраксиных – и на поиски сведений о них.

"Подобно ищейке, - пишет Светлана - я вынюхивала их, где только можно, – в родословных книгах, многотысячной пушкиниане, мемуарах XIX века, русских и зарубежных архивохранилищах и генеалогических сайтах. После выхода моей книги о Пушкине снова взялась за перевод дневника, фразу по фразе сверяя с французским оригиналом. Шлифовку текста продолжала по сей день – как ни хорошо владела Долли французским языком, она очень сложно на нем выражалась. Особенно тяжеловесны ее философическо-нравственные рассуждения, каковыми пестрят записи. Порою приходилось часами биться над одним изречением, чтобы уловить его смысл".

Часто, чувствуя, что не способна передать по-французски какую-нибудь мысль, Долли прибегала к немецким фразам, вставляла итальянские или английские слова — ведь ее родным языком, на котором она общалась до двенадцати лет с бабушкой и своими дерптскими родственниками, был немецкий. Графиня Долли Фикельмон

Графиня Долли Фикельмон

Что и говорить, у дневника Фикельмон – горемычная судьба! Долго, несправедливо долго ждал он своего часа! Спросите — отчего? Как ни парадоксально звучит, виноваты в этом первые его исследователи — проф. Пражского университета А.В. Флоровский, Нина Каухчишвили (опубликовавшая, как уже сказано, только первую часть – подобный выбор, вероятно, определялся фактом «не–присутствия» Пушкина в записях 1833 -1836 г.г.) и – представьте себе – сам Н. А. Раевский. Именно они «выудили» из дневника Фикельмон, оторвав от контекста, все записи о Поэте и его жене и в таком виде пустили на свет Божий. Самое ценное — сведения о Пушкиных — изъято, остальное — любопытно, но показалось не столь важным (ах, как жестоко ошиблись они! – в чем убедитесь сами!). Вот почему дневник и пролежал под спудом столько времени. Дневник уже издан был, наконец, в августе 2009 московским издательством "Минувшее" и находит большой спрос у читателей.

Дневник уже издан был, наконец, в августе 2009 московским издательством "Минувшее" и находит большой спрос у читателей.

Что же в нем, этом дневнике, такого? А там – другой мир, другая эпоха.

А.С.Пушкин. Акварель П.Ф.Соколова 1836г.

Из дневника:

11.12.1829. Вчера, 10 декабря, мы дали второй дипломатический обед. Теперь на наших вечерах по понедельникам, четвергам и субботам всегда довольно много посетителей, но петербургское общество все еще мне не нравится. Пушкин, сочинитель, беседует очаровательно, непретенциозно, с живостью и жаром. Невозможно быть более некрасивым. Черты его лица ― помесь обезьяны с тигром. Он происходит от какой-то африканской расы ― и цвет его кожи еще довольно темный, а во взгляде сквозит некая дикость».

Кому не известна эта «убийственная», ставшая хрестоматийной, характеристика Поэта – помесь обезьяны с тигром!? А между тем нарисованный Долли словесный портрет Пушкина точь-в-точь совпадает с его прижизненным изображением П.Ф. Соколова — единственного, кому удалось запечатлеть и «некую дикость» во взоре Поэта. Но на цветной акварели он не кажется нам уродливым. Может, оттого, что слишком любим его? А Долли он не показался, потому что была к нему бесстрастна? Однако не будем судить–рядить и делать поспешные выводы – ведь это была их первая встреча.

Прежде цитировалась вторая часть этой записи, но в контексте с первой она звучит комплиментом Пушкину – так выгодно отличает его от «холодного, скованного, лишенного непринужденной простоты, с показной нравственностью» петербургского общества.

Проходит почти год, а в отношении Долли к «сочинителю» (поясняет, чтобы со временем не спутать с другими однофамильцами!) все та же бесстрастность:

«11.8.1830. Вяземский уехал в Москву, а с ним и Пушкин, сочинитель. Он приехал сюда на некоторое время, чтобы устроить кое-какие дела. Возвращается для того, чтобы жениться. Никогда он еще не был так любезен, столь полон воодушевления и веселости в разговоре. Невозможно быть менее претенциозным и более остроумным в манере выражаться.» (Подч. Фикельмон).

Наконец, появляется божественная Натали. И холодной наблюдательности автора записок как не бывало. Эстетка Долли восторгается прелестью молодой жены Поэта:

Н.Н.Пушкина. Акварель А.Брюллова. 1831-32г.

21.5.1831. Пушкин прибыл из Москвы со своей женой, но вовсе не желает ее показывать. Я видела ее у Maman. Это очень молодая и прекрасная особа, стройная, гибкая, высокая, с лицом Мадонны, чрезвычайно бледным, с кротким, застенчивым и меланхолическим выражением, глаза зеленовато-карие, светлые и прозрачные, с не то чтобы косящим, но неопределенным взглядом, нежные черты, красивые черные волосы. Он сильно в нее влюблен; рядом с ней еще более бросается в глаза его некрасивость, но когда он заговорит, забываешь о тех недостатках, которые мешают ему быть красивым. Он говорит так хорошо, его разговор интересен, без малейшего педантизма и сверкает остроумием».

Заметьте – как только Долли заводит речь о Пушкине, эмоциональность звучит на тон ниже, переходит в мажор. Как ни высоко ценила Фикельмон в людях умение говорить, некрасивость сочинителя, казалось, затмевала в нем и блестящего – остроумного, искрометного – собеседника, и ореол пиетета, окружавший знаменитого поэта. Она воспринимает его как обычного мужчину, с иронией подмечая в нем мелкие человеческие слабости.

«26.10.1831. Наш второй прием вчера прошел исключительно успешно; собралось многочисленное общество. Мадам Пушкина, жена поэта, впервые появилась в свете. Она большая красавица, и во всем ее облике есть нечто поэтическое. Великолепная талия, правильные черты, грациозные губы, красивые, хотя с неопределенным взглядом, глаза. В лице некая кротость и чистота. Еще не знаю, как она разговаривает — в толпе из 150 человек не очень поговоришь, но ее муж утверждает, что умна. Что же касается его, рядом с ней он перестает быть поэтом. Вчера, как мне показалось, он испытывал все те мелкие чувства беспокойства и душевного волнения, которые свойственны мужчине, желающему, чтобы его жена имела успех в обществе».

4 ноября 1831 года большой бал у Кочубеев. В тот вечер восхитительная прелесть Натальи Николаевны (это был ее второй выезд в свет) взбудоражила общество. Весь Петербург сразу же заговорил о красавице. Дарью Федоровну вдруг осеняет мысль — странное озарение пророчицы (ведь за пророческий дар ее так и звали «сивиллой») — не будет в семейной жизни счастья ни Пушкину, ни его жене:

«Поэтическая красота мадам Пушкиной до глубины волнует мое сердце. Во всем ее облике нечто туманное и трогательное. Эта женщина не будет счастлива, я в этом уверена! Ее чело отмечено печатью страдания. Теперь всё улыбается ей, она совершенно счастлива, и жизнь представляется ей блестящей и радостной; и все же голова ее никнет, а все ее существо как будто говорит: «Я страдаю!» Но и какая же трудная судьба ей выпала — быть женой поэта,причем такого поэта, как Пушкин!»

Надо рассказать и о других «сокровищах» дневника. Прежде всего о тех, что проясняют все еще не выясненные до конца преддуэльные события. Два из них – важнейшие свидетельства, которых так не хватало исследователям, бьющимся над загадкой Ухода Пушкина: так называемый царский след и день приемов у Лархенфельда.

«17 февраля 1832. Позавчера мы в свою очередь дали бал в честь Их Величеств. Он очень удался. Убранство было красивым и элегантным. Фикельмон умеет сообщить подобным торжествам изысканную простоту, она в тысячу раз предпочтительней грандиозной пышности, придающей дому несвойственный ему вид. Император с Императрицей казались очень красивыми и веселыми. Император и Великий Князь Михаил танцевали до половины четвертого утра, что случилось с ними впервые в нынешнем бальном сезоне. Было совсем не жарко, общество небольшое, и все танцевали с удовольствием. <…>

На нашем бале присутствовала миниатюрная особа, которая в нынешнем сезоне в большой моде. Мадам Борх только что вышла замуж. У нее красивые ярко-синие глаза; небольшого роста, миниатюрная, с очень маленькими прелестными ножками, ничего особенного в фигуре, самодовольный вид, не особенно умна, но весьма соблазнительная. Движется и танцует неграциозно».

Факт появления Любови Борх, не очень знатной жены какого-то скромного актуариуса и ничтожного чиновника (всего лишь VIII класса), на балу в честь Их Величеств у Фикельмонов – это и есть ЦАРСКИЙ СЛЕД, который так упорно отыскивали пушкинисты. Замечание Долли о том, что зимний сезон 1832 Борх была в большой моде, в переводе со светского языка означает – на нее обратили внимание при Дворе, т. е. сам император. Надо полагать, что ее присутствием в тот вечер объяснялось хорошее настроение императора и его брата и совсем чрезвычайное обстоятельство — император танцевал до утра. Борх была более, чем хорошенькой. Убеждает в этом и некая ревнивая пристальность, с которой Долли продолжает наблюдать за ней и в дальнейшем. Дантес в письме к Геккерену в апреле 1836 года назвал ее красавицей.

Андрей Карамзин писал матери из Баден-Бадена летом 1837, что «она очень хороша». Обе красавицы — Наталья Пушкина и Любовь Борх одновременно появились в петербургском свете. Двор пожелал, чтобы обе украшали балы в Аничковом. Для этого их мужьям было присвоено низшее придворное звание камер-юнкера — 25–летнему Борху очень скоро, в апреле того же года, и тогда же его повысили в должности - произвели в протоколисты. Почти 35–летнему Пушкину в конце 1833. В апреле 1835 Борху пожаловали чин титулярного советника и назначили 2-ым переводчиком 2-го департамента внутренних сношений. Запись Долли проясняет и реакцию Николая I на прочитанный им (наконец-то!) после смерти Пушкина пасквиль — в нем он увидел, в первую очередь, оскорбление своей персоны - весьма прозрачный намек на его связь с женой Борха. Этого-то он и не смог простить Дантесу. Высылка дуэлянта из России, лишение чинов, отказ в последней аудиенции «его батюшке» Геккерену, награжденному Николаем эпитетом «гнусная каналья», — всем этим ЦАРЬ ОТПЛАТИЛ не столько за Пушкина, сколько, прежде всего, ЗА СЕБЯ САМОГО. Граф Максимилиан Лерхенфельд (13.08.1779 - 17.10.1843)

Граф Максимилиан Лерхенфельд (13.08.1779 - 17.10.1843)

Второе – вешка о Лерхенфельде. Дневниковая запись свидетельствует, что гр. Максимилиан фон Лерхенфельд-Кёферинг приехал в Петербург в качестве баварского посланника не в 1833, как до сих пор считалось, а в сентябре — начале октября 1832 (до этого он занимал в баварском посольстве в СПб последовательно должности: атташе (с 1827), поверенного в делах (с 1828) и, наконец, полномочного министра (1832-1849):

«20.10.1832. Позавчера мы были приглашены к Лерхенфельдам на обед. Весьма приятный, маленькое общество».

Через несколько месяцев – 15.6.1833 – Долли записала:

«Мы принимаем по понедельникам и пятницам, графиня Бобринская — по средам, Лерхенфельды — по четвергам».

Если упомянутый день приемов у Лерхенфельда — Четверг - не изменился и в дальнейшем, как не изменился официальный приемный день Фикельмонов – Понедельник, можно уточнить хронологию событий, предшествовавших вызову на дуэль Дантеса Пушкиным. Последний октябрьский четверг 1836 года приходился на 29 число. Значит, пресловутый разговор Геккерена с Н.Н. Пушкиной на балу у Лерхенфельда, во время которого он пытался склонить ее к сожительству с Дантесом, состоялся 29 октября (дату эту до сих пор не могли определить с достоверностью). А через четыре дня, 2 ноября, в понедельник (на приеме у Фикельмон), «произошло что-то из ряда вон выходящее» (по выражению С.А. Абрамович) — в этот день Геккерен угрожал Н.Н. Пушкиной местью.

Обстоятельное повествование Долли об Уходе Пушкина (запись 29.1.1837) уже давно в обиходе пушкинистики. О нем судили, рядили, толковали – всяк по своему разумению, по своему отношению к автору. Многое раздражало в нем исследователей. Конечно же, оно не отражает во всей полноте ни сути Ухода, ни начало его. Однако воспринимать этот взволнованный рассказ нужно как свидетельство очевидца драмы. Нужно рассказать о других сенсационных свидетельствах Долли. К примеру, о прототипе «Клеопатры Невы» – затянувшийся спор пушкинистов о нем наконец–то можно завершить.

Беспечной прелестью мила,

Она сидела у стола

С блестящей Ниной Воронскою,

Сей Клеопатрою Невы;

И верно б согласились вы,

Что Нина мраморной красою

Затмить соседку не могла,

Хоть ослепительна была.

Стих этот из 8-ой главы «Евгения Онегина» знаем со школьных лет. Считалось, что прототипом Нины Воронской была возлюбленная Пушкина Аграфена Закревская. А вот в конце XIX века Богуславский (автор воспоминаний о царе Николае I, опубликованных в 1898 в «Русской старине») уверял: «покойный Пушкин Клеопатрою Невы» называл гр. Е.М. Завадовскую. В.В. Вересаев был особенно рьяным противником этой версии: Завадовская, писал он, «была одной из самых блистательных красавиц пушкинского времени, об исключительной красоте ее не устают твердить воспоминания и письма этой эпохи. Однако среди всех этих упоминаний мы не встречаем нигде ни одного указания даже просто на очень обычную неверность мужу, а тем более на такую любовную разнузданность, которая давала бы возможность назвать ее Клеопатрой»

Ан нет, уважаемый Викентий Викентьевич, встречаем! Притом не одно, а несколько во все том же держащимся под спудом (будто вредительство какое!) дневнике Фикельмон. Вот они:

12.1.1830: Мадам Завадовская чрезмерно поглощена присутствием Императора, и это на многих производит тягостное впечатление. Не встречала другой женщины, которая бы столь мало скрывала свое желание быть самой красивой и самой восхитительной.

24.1.1830. Император выглядел как никогда красивым. Вид завоевателя ему очень подходит, это впечатление усиливает свита прелестных женщин, следующих за ним из залы в залу и ловящих каждый его взгляд. Три главные фигуры в этой группе обожательниц — Натали Строганова, мадам Завадовская и княжна Урусова. Последняя, согласно общему мнению, справедливому или нет, имеет неоспоримые права на наибольшее предпочтение.

В высшем светском обществе бросается в глаза любовь графини Завадовской и генерала Апраксина. Бросается в глаза, ибо эти два существа, всецело поглощенные друг другом, представляют такой фраппирующий контраст с напускной благопристойностью петербургских дам, что это не может не быть мгновенно замечено всеми. Она прекрасна, как день, и молода. Он не может похвастать тем же, и от его осанки осталось лишь одно воспоминание

17.1.1831. Красивая и блестящая Завадовская совсем исчезла из светского общества; из-за болезни, как толкуют, или из-за сердечных мук, а, может, из-за неприятностей в семье, но вот уже три месяца она не показывается ― заперлась дома. Нельзя сказать, что общество без нее опустело, ибо на смену одной красавице тут же появляются другие. Но эта бедняжка не пользуется репутацией святой. Хочется верить, что все сплетни о ней не что иное, как злословие.

Можно предположить, что причиной исчезновения Завадовской была беременность, которую она хотела скрыть от общества (последствия ее романа с гр. Степаном Федоровичем Апраксиным (1792—1866), генерал-майором от кавалерии, позднее генерал-адъютантом, вдовцом – его жена герцогиня Елена Антоновна Серра-Каприола умерла в 1820 г.)

Разве приведенные выше свидетельства Фикельмон не веские аргументы в пользу мнения, что блестящую, ослепительную Нину с ее мраморной красою (кстати, подобными же эпитетами награждает ее и Фикельмон) Пушкин списал с Завадовской? Помимо романа с Апраксиным, у Завадовской, без всякого сомнения, была связь с Николаем I, расположения которого она столь откровенно добивалась. Дневниковые записи кн. Лихтенштейна говорят о том же – в глазах тогдашнего общества графиня отнюдь не выглядела святой (выдержки из его дневника были опубликованы в книге «Она друг Пушкина была»). В этой же книге писательница выдвинула версию, что именно гр. Завадовская, а не Долли, и была героиней той самой «жаркой истории» Пушкина.

Удивительно то, что Фикельмон не обошла вниманием, кажется, ни одного из перечисляемых к окружению Пушкина.

Вот как тесно переплетались пути–дорожки Поэта и Долли!  Очаровательная Александра Россети, приятельница Пушкина, Вяземского, Жуковского, А.И. Тургенева, Гоголя, также взята на прицел Долли. А любая информация о лицах, прочно занявших свое место рядом с Пушкиным, всегда интересна. Даже пустяшная, вроде сообщения о малоизвестном романе «маленькой, весьма пикантной брюнетки с глазами южанки» (выражение Долли) с престарелым князем Сергеем Михаловичем Голицыным. О нем вскользь упоминает в своих мемуарах и сама Россети:

Очаровательная Александра Россети, приятельница Пушкина, Вяземского, Жуковского, А.И. Тургенева, Гоголя, также взята на прицел Долли. А любая информация о лицах, прочно занявших свое место рядом с Пушкиным, всегда интересна. Даже пустяшная, вроде сообщения о малоизвестном романе «маленькой, весьма пикантной брюнетки с глазами южанки» (выражение Долли) с престарелым князем Сергеем Михаловичем Голицыным. О нем вскользь упоминает в своих мемуарах и сама Россети:

«Марья Савельевна (горничная А.О. Россети в Зимнем дворце– С.Б.) очень апробовала эту свадьбу и говорила: «Иди, матушка! Другой старик лучше голопятых щелкоперых офицеров. Будут деньги, и братишкам будет лучше; а то они, бедные, снуют по Невскому, понаделали должишки; а мы вот месяц должны мужикам и в гостиницу». Эти речи Марьи Савельевны мирили меня с мыслью идти за старика и поселиться в Москве с пятью старухами, его сестрами, и m-lle Casier (компаньонка в доме Голицына). Я переписывалась дважды в неделю с князем Сергеем Михайловичем; но свадьба эта не состоялась, потому что жена ему напомнила, что долг платежом красен: когда в молодости она просила разводной, муж на это не согласился, а теперь она не согласилась».

Намечавшаяся свадьба вызвала в свете большой переполох. Косточки бедняжки Россети перемывали еще и потому, что князь был мужем (пусть и номинальным) знаменитой Евдокии Голицыной,  прозванной за ночной образ жизни Princesse Nocturne («Ночная княгиня» – известна как юношеская пассия Пушкина). Юной девушкой, по настоянию Павла I, она была выдана замуж за человека бесцветного во всех отношениях. В описываемое Долли время он занимал должность куратора Московского университета. У князя, пожалуй, было лишь одно «достоинство» — слыл поэтом-дилетантом. В самой Долли Евдокия Голицына не вызывала симпатии. Все в ней раздражало ее. И строгий стиль ее жилища – «таким могло быть жилище Помпея», – так отличающийся «от принятого ныне, что невольно задаешься вопросом, не очень ли претенциозно и кичливо жить подобным образом», и плохая музыка – «исполнялась без удовольствия, а слушалась из учтивости», и образ жизни княгини – «бодрствует по ночам, а днем спит», и вообще весь вечер у нее – «в высшей степени несуразный».

прозванной за ночной образ жизни Princesse Nocturne («Ночная княгиня» – известна как юношеская пассия Пушкина). Юной девушкой, по настоянию Павла I, она была выдана замуж за человека бесцветного во всех отношениях. В описываемое Долли время он занимал должность куратора Московского университета. У князя, пожалуй, было лишь одно «достоинство» — слыл поэтом-дилетантом. В самой Долли Евдокия Голицына не вызывала симпатии. Все в ней раздражало ее. И строгий стиль ее жилища – «таким могло быть жилище Помпея», – так отличающийся «от принятого ныне, что невольно задаешься вопросом, не очень ли претенциозно и кичливо жить подобным образом», и плохая музыка – «исполнялась без удовольствия, а слушалась из учтивости», и образ жизни княгини – «бодрствует по ночам, а днем спит», и вообще весь вечер у нее – «в высшей степени несуразный».

Возможно, неприязнь к ней подогревала благосклонность Фикельмон к Россети. Моралистка Долли, похоже, даже не осудила готовность бесприданницы-фрейлины выйти замуж по расчету:

« 24.1.1830. Двор и весь город сейчас занимает очень странный роман. Его героиня мадемуазель Россети — она так хороша, остроумна и занимательна, что невозможно не проявлять к ней живого интереса. Князь Голицын, супруг «Princesse Nocturne», с которой, кажется, 30 лет живет в разъезде, — мужчина, как я полагаю, лет за пятьдесят, некрасивый, ничем не примечательный, ни внешностью, ни умом, и до сего времени не проявивший себя ни в чем, кроме как в благочестии и религиозном рвении. И вот теперь, влюбленный в молодую, восемнадцатилетнюю Россети, он, воодушевленный любовью, хочет развестись с женой и жениться на этой молодой особе. Но православная церковь допускает развод лишь в одном случае — когда один из супругов признается в прелюбодеянии. Только тогда другой получает право вступить в повторное супружество. Однако княгиня Голицына, в годы блистательной молодости, при прекраснейшем лице и весьма страстном характере сумевшая устоять против всех ловушек, против всех соблазнов и, по мнению ее друзей, имевшая счастье не быть упрекаемой ни в единой слабости, находит несправедливым и непристойным для своего возраста брать на душу грех, которого не совершала. Сама эта мысль возмущает ее, она отстаивает свою правоту и не желает уступать, но князь и мадемуазель Россети пользуются высочайшим покровительством. Вопрос будет решаться Синодом. Между тем эта история превратилась в настоящий скандал. Сие можно было простить молодому человеку, но нахожу шокирующим и смешным для мужчины в возрасте и с положением Голицына».

Эта запись любопытна еще и указанием на высочайшее покровительство, оказываемое фрейлине Россети. Слухи о ней как фаворитке Николая I, вероятно, дошли до нашей хроникерши Долли. Как ни старалась Смирнова-Россет утаить в мемуарах свою связь с императором, некоторые подробности выдают ее. К примеру, рассказ о визите к ней царя вскоре после ее первых неудачных родов. Он попросил мужа выйти из комнаты и заговорил с молодой женщиной о весьма интимных вещах:

«Мой дорогой друг, я всемогущ, но не могу предписать тебе пластырь <…>

Врачи говорят, что тебе не следует иметь других детей. <…>

Бедненькая наша Черненькая, как мне жаль тебя».

Все эти детали: император приезжает домой к обыкновенной, не очень знатной, фрейлине… выставляет мужа … говорит ей совершенно неприличные для светского этикета слова — предполагают недвусмысленную близость между ними.

На протяжении трех лет Долли подробно описывала другую, весьма затянувшуюся, благосклонность императора к Софи Урусовой.

Царь увидел «эту цацу», как ехидно написала про Урусову фрейлина Александра Смирнова-Россет, и божественное зрелище его заворожило. Разобравшись с декабристами, он занялся Софьей Александровной, и уже в ноябре 1827 года она составила компанию Смирновой — сделалась фрейлиной императрицы Александры Федоровны.

Однако Долли ошибалась, выражая императрице свое искреннее сочувствие. «Узаконенный» придворной традицией фаворитизм не только не причинял Александре Федоровне – весьма умной и рассудительной немке – никаких переживаний, но даже поощрялся ею. Казалось, на этот счет между супругами существует тайное соглашение, словно бы являясь одним из условий их брачного договора. Императрица лично устраивала дальнейшую судьбу фавориток — заметив охлаждение супруга к очередной пассии, спешно подыскивала ей соответствующую партию, выделяла достойное приданое (в зависимости от степени ее обожания императором), присутствовала при одевании невесты к венцу и сама вдевала ей в уши непременные бриллиантовые серьги. Александру Россети она лично сосватала за Смирнова, выдала ей неслыханное приданое в 12 тысяч рублей (обычно фаворитки получали по 2—3 тысячи) и после ее замужества продолжала выказывать ей сердечную дружественность.

Многие друзья Пушкина, в том числе Михаил Виельгорский, А.И. Тургенев, Вяземский, стали друзьями Фикельмон. Особенно сблизился с Долли Князь П.А. Вяземский,  превратившийся в завсегдатая ее салона, ее балов, участника загородных прогулок. Возвращение его из Москвы приводит ее в восторг.

превратившийся в завсегдатая ее салона, ее балов, участника загородных прогулок. Возвращение его из Москвы приводит ее в восторг.

18.3.1830.Познакомилась с князем Вяземским — поэт, светский человек, с хорошим состоянием, уродливый, остроумный и любезный.

29.3.1830. Князь Вяземский, которого я теперь часто вижу, очень любезный, разговаривает остроумно, приятно и легко, но так некрасив!

30.4.1830. Мы по-прежнему часто видимся с князем Вяземским. Настоящее удовольствие общаться с ним — умным и высокообразованным человеком без капли педантизма или претенциозности, свойственной сочинителям.

11.8.1830 Вяземский, несмотря на свою исключительную уродливость, обладает суетностью, свойственной красивым мужчинам; он строит куры всем женщинам и всегда рассчитывает на успех. Но они хорошо к нему относятся за его любезные манеры и ум, хотя и с некоторым оттенком педантичности.

30.12.1831. Вяземский тоже возвратился из Москвы. Я в восторге. Он чудесный компаньон; остроумный человек, и я полна к нему дружества.

8.11.1832 . Жена Мишеля (друга Пушкина Михаила Виельгорского) недавно вернулась. Вот три весьма неудобных для нашего кружка женщины — княгиня Вяземская, мадам Блудова и графиня Виельгорская. Их мужья намного любезнее без своих жен.

3.2. 1832. Вяземский — ворчун, не понимаю почему, но мне это безразлично, я уже воспринимаю его как друга и не обращаю на него внимания, когда он мне досаждает. Предостаточно людей безразличных, подобным образом подвергающих испытанию мое терпение.

А.И. Тургенев – один из просвещеннейших людей своего времени, археограф, литератор – после восстания декабристов впал в немилость к царю и бóльшую часть жизни проводил за границей. Но в каждый свой приезд в Петербург спешил навестить «милую красавицу–посольшу» Познакомился он с ней еще в 1823, виделся и в 1830, но подружился лишь в 1832, после чего между ними завязалась переписка.

13.4.1832. В понедельник у нас состоялся большой семейный обед. После этого нужно было ехать к княгине Вольдемар (Н.П. Голицына). Охотно приношу дань уважения ее преклонному возрасту, но вечера у нее очень докучные. Однако на последний не могу пожаловаться — я провела его с Тургеневым и Александром Строгановым. У Тургенева много ума, ума любезного и в высшей степени цивилизованного, или европеизированного.

21.5.1832 Меня огорчает, что большинство моих знакомых один за другим покидают меня. Уехали Рибопьеры, Лили Захаржевская в Хаапсалу, Аннет Голицына в свое имение, Ленский в Англию, Тургенев в Италию…

Приезд в Россию супругов Тютчевых в июле 1830 г. — факт, не отмеченный в Летописи жизни Тютчева. Запись Фикельмон о встрече с ними в Петербурге – новое сведение для биографии обоих поэтов - Пушкина и Тютчева.

18.7.1830. Забыла упомянуть о встрече с одной красивой женщиной — мадам Тютчевой, по отцу графиней Ботмер фон Мюних, а по первому мужу Петерсон. Она все еще молода, но такая бледная, хрупкая, с таким печальным видом, что ее можно принять за прекрасное видение. Она остроумна и мне кажется с некоторым притязанием на ум, что плохо вяжется с ее эфирным видом; ее муж — маленький человек в очках, весьма некрасивый, но хорошо разговаривает.

Можно предположить, что в этот свой приезд Тютчев познакомился с Пушкиным, который именно в тот период – с 20 июля по 10 августа – находился в Петербурге. До сих пор считалось, что оба поэта не были знакомы (второй раз Тютчевы приезжали в Россию в 1837, уже после смерти Пушкина) и что стихи Тютчева «рекомендовал» Пушкину И.С. Гагарин, который весной 1836 прислал из Мюнхена через Амалию Крюднер несколько десятков тютчевских стихотворений для публикации в «Современнике» (Об этом подробнее рассказано в книге Светланы Мрочковской-Балашовой «Она друг Пушкина была» – в главе «Красавиц много в Петербурге»). Идалия Полетика. Акварель П.Ф.Соколова. 1820-е.

Идалия Полетика. Акварель П.Ф.Соколова. 1820-е.

Роковую Идалию Полетику ранее не причисляли к дамам высшего света. А это не так.

У Долли же она танцует на балу 4 ноября 1831 у фешенебля – кн. В.П. Кочубея, председателя Гос. совета и Комитета министров, – куда выше? Присутствие здесь Полетики не простая случайность. Офицеры Ее Императорского Величества Кавалергардского полка (а муж Идалии был кавалергардом – с 1828 штабс–ротмистром, с 1832 ротмистром) – не просто непременные участники балов, а лучшее их украшение, как не раз отмечала Долли. По удивительному совпадению запись о Полетике следует сразу же за поэтическим описанием Натали Пушкиной. Словно уже тогда знала «сивилла», что эти два имени навечно будут соединены в биографии Пушкина: Мадам Полетика — красивая и одновременно некрасивая женщина. Не характерное лицо, абсолютно не примечательный стан. И все-таки ее можно назвать красивой».

О внешности Идалии судили по единственно сохранившемуся ее портрету – акварели П.Ф. Соколова. Хорошенькая лукавая женщина. Некоторые (А. Смирнова–Россет, А. Арапова) даже считали ее очаровательной. Кн. А.В. Мещерский называл миловидной, с блестящим умом, веселым и живым характером, но самоуверенной, с весьма злым языком. Вера Вяземская сурово изрекла: невзрачная! Теперь располагаем еще одним ее словесным портретом в дневнике Долли.

И как не упомянуть взволнованного рассказа Фикельмон о смерти Екатерины (Теклы) Дмитриевны Шишковой (урожденной паночки Твердовской, жены поэта и переводчика А.А. Шишкова). Рассказа, дополняющего биографию трагически погибшего приятеля Пушкина. Ведь в судьбе его вдовы и дочери Поэт принимал участие. Доведенная нуждой до отчаяния, молодая женщина, вероятно, по совету Пушкина, обращается за помощью к сострадательной жене австрийского посла. Но та увидела ее уже на смертном одре…

Разве можно умолчать о записи, помогающей установить период увлечения Поэта М.А. Мусиной–Пушкиной. Теперь мы знаем, когда это было – в зимний сезон 1832–1833:

«17.11.1832. Графиня Пушкина в этом сезоне в зените красоты; она сверкает новым блеском благодаря почитанию, которое ей воздает Пушкин-поэт».

Или о веренице женщин, которыми увлекался Пушкин. Их имена известны, но в дневнике Долли они представлены в новых, порою неожиданных ракурсах. Уже упомянутые выше Елена Завадовская, Мария Мусина–Пушкина, София Урусова, Наталья и Евдокия Голицыны. И добрый десяток неупомянутых. Из них выделю самых известных:

Надежда Соллогуб – «очень хорошенькая, с изящными чертами и красивыми глазами; но с маловыразительным и абсолютно лишенным свежести лицом, одна из тех, которые могут нравиться или вовсе нет».

Аграфена Закревская «не пользуется доброй репутацией в обществе — как говорят, ей не хватает того, что называется бонтоном; у нее довольно красивое личико, но с выражением, которое редко увидишь в салонах или, по крайней мере, какого не желали бы там видеть».

Наталья Строганова, зимой 1833 «приехавшая из Варшавы проведать родителей, растеряла грацию, элегантную осанку и молодость; выражение досады ― увы! ― возмещает все это. Князь Горчаков ухаживает за ней так, как это делалось в былые времена, — открыто и не таясь». После его отъезда она продолжает флиртовать с модным кавалером зимнего сезона 1833 – Пьером Паленом, генерал-губернатором Курляндии, обычно серьезным и чуждающимся женщин, «но видимое предпочтение со стороны Натали Строгановой и маленькие знаки лестного внимания, которые все мы оказывали ему, пробудили и наэлектризовали его».

Анна Абамелек ― у нее «армянская красота: миндалевидные, черные, очень красивые глаза… Она была бы прелестна в ориентальском одеянии, но наша европейская одежда лишь подчеркивает отсутствие в ней какой-либо грации и осанки <…> Княжна Абамелек просто восхитительна в роли Иродиады. <…> Я мало встречала столь поразительных лиц — в этом красном одеянии, с черными, как смоль, волосами, со сверкающими столь мрачным огнем и несколько дикими глазами она напоминала исчадие Ада, ниспосланное для погибели душ, которые предаются ей. Она произвела очень сильное впечатление. Но когда, переодевшись, появилась в салоне, — увы! — явила еще одну угасшую иллюзию ― всего лишь весьма банальная красота и притом неестественная!»

Казалось бы, мы немало знаем о Николае I. Кое-что слышали и о его жене Александре Федоровне. Но что первое приходит в голову при упоминании имени императора? Николай–Палкин, тиран, деспот, сурово расправившийся с декабристами, кровавый усмиритель польского восстания. Иные же современники, напротив, называли его рыцарем. Деспот ли, рыцарь? – должно быть, как и большинство людей, и такой и сякой. Однако столь ли жестоким был царь, казнивший за 30 лет своего правления только сорок человек, пятеро из которых декабристы? При этом последние готовили покушение на Богопомазанника Александра I и намеревались сразу же после победы восстания истребить всю царскую фамилию вкупе с другим Богопомазанником Николаем I. Ныне мы проливаем слезы по поводу зверской расправы большевиков с другим Николаем и его семьей. И даже причислили мученика–царя к лику святых! Попробуем быть справедливыми и к прадеду Святого! В этом, несомненно, поможет дневник Долли, представляющий очеловеченные образы императорской четы.

На троне, торжественных приемах, в беседах с посланниками, на парадах, маневрах оба продолжают оставаться монархами. Но в кругу семьи, на балах, маскарадах, превращаются в обычных людей, которым не чуждо ничто человеческое. Флиртуют с незнакомыми масками. Обожают кататься на санках с ледяных горок. Царь откровенно кокетничает с красивыми женщинами. Царица до упаду кружится в вальсе с кавалергардами. С красивым и меланхоличным поляком Адамом Ленским отплясывает полонезы и мазурки. Еще обожает царица салонные игры. Она так грациозно изображает мышку, убегающую от кошки. Иногда тайком заезжает к Долли домой, переодевается в карнавальный костюм, и они вдвоем отправляются в маскарад, растворяются в пестрой толпе. Никем не узнанная царица веселится. Естественна, непринужденна, свободна от фальши придворного этикета. А неотступно следующие за ней жандармы трепещут от страха за ее жизнь. Любит императрица, также тайком от императора, затаскивать к себе в будуар австрийскую посланницу. Болтать с ней о пустяках. Сплетничать. Как она мила при этом. Обворожительна. Прелестна…

А уж об их детях (к вашему сведению, царица родила девятерых, семеро остались в живых), о братьях царя великих князьях Константине и Михаиле Павловичах, их женах княгине Лович, великой княгине Елене Павловне и подавно ничего не знаем. Их портретами также испещрена хроника Фикельмон.

Нельзя не упомянуть и о знакомых Пушкину великосветских дамах, наделенных Долли меткими, подчас ироническими характеристиками:

о Наталье Голицыной («Усатой княгини») и ее дочери Е. В. Апраксиной, княгине Елене Белосельской, Ольге Булгаковой – дочери почт–директора А.Я. Булгакова, Н.К. Загряжской, А.Г. Лаваль и ее дочерях Зинаиде, Александре и Софии, Е.М. Бутурлиной–Комбурлей, Софии Бобринской и ее свекрови графине А.В. Бобринской, Адель Стакельберг, Зинаиде Юсуповой, Авдотье Гурьевой и ее свекрови П.Н. Гурьевой, семье Олениных – «безличной», по мнению Фикельмон.

Разбросанные по всему дневнику образы целой плеяды дипломатов, с которыми водил знакомство Пушкин, помогут понять, чем они были интересны Поэту. Среди них известные Геккерен, Мортемар, Монро, Сюлливан, Дюрем, Бургуэн, Лагрене, Хейтсбери, его жена Мэри Ребекка, кн. Фридрих Лихтенштейн, Лудольф, Андре и неизвестные, тем кому еще предстоит занять место на орбите Поэта, – Галлен, бразильский посланник маркиз Резенде, португальский дипломат и известный поэт Алмейда, гр. Беарн, Монтессюи, Миарт и Келлер и многие другие.

Образы военных, политиков, общественных деятелей, ученых, царедворцев, просто светских людей также расширят наше представление об окружении Пушкина: Паскевича, Ермолова, Витгенштейнов – отца и сына, графа и графини Нессельроде, Сперанского, Станислава Потоцкого, Юлия Литты, Федора Опочинина, Александра Строганова, Гумбольдта, Крузенштерна, братьев Михаила и Матвея Виельгорских, Бориса Юсупова, Алексея Перовского, Анатолия Демидова, А.Н. Муравьева… – несколько сотен имен, многие из которых впервые войдут в пушкинистику.

Была ли затейница всей этой дневниковой великосветской кутерьмы – Долли Фикельмон возлюбленной Пушкина? На этот вопрос помогает ответить сам Поэт:

Довольно скучен высший тон;

Хоть, может быть, иная дама

Толкует Сея и Бентама,

Но вообще их разговор

Несносный, хоть невинный вздор;

К тому ж они так непорочны,

Так величавы, так умны,

Так благочестия полны,

Так осмотрительны, так точны,

Так неприступны для мужчин,

Что вид их уж рождает сплин.

Долли Фикельмон. Рисунок А. С. Пушкина на листке Арзрумской тетради, 1829, фото: открытый источник

Долли Фикельмон. Рисунок А. С. Пушкина на листке Арзрумской тетради, 1829, фото: открытый источник

Долли. Рисунок Пушкина (определен А.М. Эфросом)

Ее облик вначале волновал Поэта, неожиданно вторгался, прерывая ночной поэтический поток, и можно представить, как рассеянно в тетради над строками его рука чертила здесь и там ее величавый профиль. Но очень скоро он понял, что эта живая, общительная и даже кокетливая молодая женщина принадлежит к типу красавиц недоступных, холодных, чистых, как зима, неумолимых, неподкупных, непостижимых для ума. Поэт чурался их и всегда бежал прочь. Так что музой его «красавица-посланница» не стала. И даже не исторгла из Поэта ни на единой поэтической строчки в свою честь. Разве это не аргумент в том, что между ними не было никакого романа?

Но дело не только в Пушкине. Каким бы мы все, вместе с Цветаевой и Ахматовой, ни считали Его неотразимым, Ей, Долли, Он как мужчина НЕ нравился (приведенные выше цитаты убеждают в этом). Ее взор привлекали красивые, высокие, статные, мужественные. Вроде кн. Алексея Лобанова–Ростовского, Григория Скарятина, поляка Адама Ленского, даже немолодого Пьера Палена и Ришара Актона – ее большого друга, большую итальянскую любовь. Она говорит о них с неизменной нежностью, любованием, сердечностью. Даже когда неравнодушная к кому-то женщина пытается прикрыть свое чувство, она всегда выдает себя едва уловимым душевным трепыханием в словах, интонации. Всего этого не было в ее суждениях о Пушкине – его она оценивала умом, а не сердцем!

Можно привести еще много других аргументов, которые обессмысливают напраслину, возведенную на Долли Фикельмон. Но самый веский из них, по словам исследовательницы дневника Долли, Светланы — ее природная щепетильность никогда бы не позволила коварства к матери ― горячо любимой, ее лучшей подруги, подобно которой нет на всем свете. Долли прекрасно знала о любви маменьки к Пушкину. И не допустила бы кровосмесительной связи ни при каких обстоятельствах (даже в том случае, если бы и сама страстно, до потери сознания, была влюблена в него). А ведь и не была! ― в чем убедится каждый, кто прочитает дневник целиком.

Но как возникла эта упорно муссируемая легенда о якобы разыгравшейся между Долли и Пушкиным любовной интрижке?

Вернее, вдруг, спонтанно вспыхнувшей, опалившей, а после протрезвления ужаснувшей ее — моралистку, но и его, ветреника, тоже. И это оттолкнуло их друг от друга и породило странную, необъяснимую для других вражду между ними. Бессмысленная, оскорбительная для чести гордой и высоконравственной внучки Кутузова напраслина, в чем удостоверитесь сами, ознакомившись с ее записками. «Устной новеллой Пушкина» назвал ее Л.П. Гроссман, усомнившийся в подлинности этого поведанного П.В. Нащокиным рассказа. А вот Н.А. Раевский поверил. Сторонники достоверности жаркой истории относят ее к 1832 году, записи которого находятся во второй, неизданной Каухчишвили, части дневника. Именно это и подвело Раевского, не прочитавшего весь его текст. Защищая честь Поэта,он возразил Гроссману: «Если признать, что рассказ Пушкина о приключении с графиней Фикельмон ― выдумка, своего рода «новелла», то пришлось бы это «художественный» оговор ни в чем не повинной женщины назвать не «устной», а «гнусной» новеллой». Оговор и в самом деле гнусный, только повинен в нем не Пушкин, а Нащокин: безуспешно пытаясь выведать у друга имя таинственной графини, он дал волю своей раззадоренной фантазии. Из нескольких «кандидаток» с подходящими качествами (графиня, блестящая придворная дама, подруга императрицы) выбрал одну ― жену австрийского посла и позднее поделился своей догадкой с Бартеневым. Хотя Долли и не совсем соответствовала указанным приметам ― в ранге придворной дамы не была, при дворе вращалась как супруга посла, подругой императрицы ее тоже не назовешь. Настоящей, задушевной подругой Александры Федоровны считалась графиня София Бобринская. К большим ее приятельницам относилась и другая графиня ― Елена Завадовская. А Долли лишь пользовалась высочайшим расположением, причем, отнюдь не бескорыстным.

Отсутствие имени Пушкина в записях Долли 1833–1835 г.г. некоторые пушкинисты воспринимают как свидетельство разрыва их отношений. Однако Поэт продолжал бывать на раутах у Фикельмонов, в салоне, на интимных вечеринках Долли. Сведений об этом сколько угодно — в дневнике и письмах самого Пушкина, в воспоминаниях современников. Именно это неприсутствие Его на страницах второй части дневника Долли как бы подтверждает частоту их общения в жизни — он стал своим, повседневным человеком в ее кружке. Фикельмон не была хроникером в обычном смысле. Отразив и осмыслив увиденное, она не то чтобы теряла к нему интерес, но не считала нужным повторять уже подмеченное, сказанное и увлеченно переключалась на новое — что поражало воображение или давало пищу для размышлений.

Но какими же в сущности были отношения, связывавшие Поэта и автора дневника?

В 1829 году Долли возвратилась на свою родину знатной дамой, женой генерала — австрийского посланника Шарля (Карла) Фикельмона. Почтение, восхищение, внимание императорской фамилии, симпатия императрицы, заискиванье света не вскружили ей голову. Самые блестящие — умом, талантами, аристократизмом — мужчины вились вокруг диковинной птицы, залетевшей из экзотических итальянских кущ, — П.А. Вяземский, А.И. Тургенев, братья-музыканты Виельгорские, поэт–слепец И.И. Козлов, поэт, критик и драматург П.А. Катенин и, конечно же, объявившийся в начале ноября 1829 года в Петербурге Пушкин. Душевный друг Елизавета Михайловна Хитрово не замедлила познакомить дочку Долиньку с тем, кого обожала (отнюдь не тайно! — бурно, экзальтированно), — с самым знаменитым поэтом России. И он зачастил, насколько это было позволительно, к прекрасной посланнице. Но вот что казалось странным, даже Вяземскому, — Пушкина, великого поклонника красоты, влекла к ней не ее физическая прелесть и уж, конечно, не ее любомудрие — к философам в юбке не питал страсти, — а непередаваемое очарование ее салона, где, как сказал тот же Вяземский, «вся животрепещущая жизнь европейская и русская, политическая, литературная и общественная, имела верные отголоски», где царила удивительная естественность, непринужденность, терпимость, вежливая и себя уважающая свобода! И юмор, легкий фельетон — непременное качество истинного ума, — который так ценили в людях Пушкин и сама Долли. Одним словом, все, чего днем с огнем не сыщешь в других салонах и чего так не хватало раскованной, искрометной душе Поэта.

Девять лет в Петербурге оказались для Долли не столь лучезарными, какими они могут показаться из ее живописаний светского вихря – бесконечных балов, раутов, увеселений, загородных прогулок.

Мучительно вживалась в жизнь высшего петербургского общества – чопорно-холодного, претенциозного, о котором уже через месяц писала: «Я нахожу в петербургском обществе одно постоянное sostenuto (сдержанность, скованность - итальян.). Употребляю sostenuto, чтобы объяснить и некоторую скованность и, одновременно, претенциозность, а, может быть, даже фальшивую скромность, царящие в нем. Как трудно мне, дитяти юга, избалованному большой непринужденностью и легкостью южных нравов, вписаться в определенные рамки здешнего поведения».

Не менее холодный, чем общество, сырой климат, убийственный для слабого здоровья Долли, вгонял ее в постоянную меланхолию и дрожь — физическую и душевную: «Какой климат! Только человек, долго живший в южных странах, может понять, что климат — часть жизненного благополучия и что, воздействуя на характер, влияет и на способность человека быть счастливым».

Усугубляли меланхолию бесконечные мигрени с нервными тиками, нелегкая, чуждая ее естеству роль жены посла при дворе самого могущественного европейского монарха: «Требуются большая смелость и определенное терпение, чтобы сделать первые шаги в совершенно новом обществе и завоевать не только его одобрение и благосклонность, но даже и любовь! Вот это и входит в обязанности жен дипломатов».

И тоска, тоска, необъяснимая — с какой стороны ни взглянешь — для счастливейшей женщины, каковой сама себя считала. Именно эта неизбывная тоска — одно из странных сближений (а было их немало!) — двух мятущихся в суете света рабов Божьих — Дарьи и Александра.

Описания светской суеты перемежаются в дневнике с мудрыми рассуждениями графини о политической ситуации в Европе 1830-х годов: Июльской революции во Франции, кровавых польских событиях и расправе с повстанцами, об эпидемии холеры и смерти от нее вел. кн. Константина и маршала Дибича, о холерных бунтах, сопровождавших эпидемию… Несомненно, в них слышится и мнение австрийского посла, и отзвук бесед в ее салоне. Благодаря этому размышления Долли вдвойне интересней — они являются своеобразной канвой тем, которые она могла обсуждать и при встречах с Пушкиным! Иногда он упоминал о них в своем дневнике. Записи Пушкина и Долли нередко поражают совпадениями – по времени, событиям, фактам, порою почти дословным их изложением, одинаковыми оценками. К примеру — рассказ о поездке Николая I в Новгородскую губернию во время холерного бунта. Или же описание торжеств по случаю совершеннолетия наследника. Так и кажется, что, возвратясь от Фикельмон, Пушкин записывал услышанное в ее салоне. И смысл этих не всегда понятных упоминаний во многих случаях проясняет хроника Фикельмон.

Эти сходства помогут восстановить сущность разговоров Пушкина.

Но самое главное достоинство дневника Долли в том, что в воспроизведенной ею эпохе зримо и незримо, но неизменно присутствует Поэт, вовлеченный судьбой в безумную карусель светской жизни.

С использованием записей Светланы Мрочковской-Балашовой

https://pushkin-book.ru/id=61.html

https://pushkin-book.ru/id=63.html

https://pushkin-book.ru/id=64.html

https://pushkin-book.ru/id=414.html

https://pushkin-book.ru/id=415.html

https://pushkin-book.ru/id=416.html

https://pushkin-book.ru/id=366.html

https://moskvichmag.ru/lyudi/moskovskaya-krasavitsa-sofya-ur...

Свежие комментарии